九州地方整備局におけるi-Construction(ICT土工)の取り組みについて

国土交通省 九州地方整備局

企画部 機械施工管理官

企画部 機械施工管理官

安藤泰宣

国土交通省 九州地方整備局

企画部 施工企画課長

企画部 施工企画課長

渡邉賢一

国土交通省 九州地方整備局

企画部 施工企画課長補佐

企画部 施工企画課長補佐

崎野信二

国土交通省 九州地方整備局

企画部 施工企画課 施工係長

企画部 施工企画課 施工係長

田原秀樹

キーワード:i-Construction、生産性向上、ICT土工

1.はじめに

1-1 i-Constructionの概要

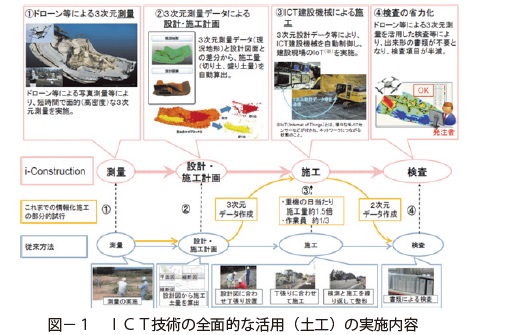

国土交通省では、これまで測量から設計・施工計画、施工・施工管理、検査に至るまでの土木工事において、施工の部分においてICTを用いた情報化施工を導入することで作業の効率化やコスト縮減などを図ってきたが、さらにこれを推し進め、施工現場の生産性を向上させるために、平成28年から「i-Construction」を実施している。

「i-Construction」が目指すのは、①「ICTの全面的な建設現場への活用」、②「コンクリート工の規格標準化」、③「施工時期の平準化」の3つのトップランナー施策により生産性を5割向上させることで、企業の経営環境の改善、現場で働く方々の賃金水準の向上、安定した休暇の取得、安全な現場を実現することにあり、労働者数が減少しても生産性を向上させることで経済成長を確保することである。

1- 2 ICT土工の概要

i-Construction の3施策のうち、「ICTの全面的な建設現場への活用(以下、ICT土工という)」は、2008年より試行している情報化施工の試行結果から、抜本的な生産性の向上が見込まれる。

情報化施工は、国土交通省発注の土工工事の約13%(2014年度)で試行され、最大で約1.5倍に日当たり施工量が効率化することを確認している。

また、建機周りの計測作業などを減らすため安全性が向上するとともに、ICTによって精度良く施工できるため、経験年数の浅い若いオペレーターが早期に建設現場で活躍できる。

情報化施工は施工段階のみの情報化であるがICT土工は、土工における調査・測量・設計・施工・検査の全ての施工プロセスにおいて、3次元データを一貫して使用し、ICTを全面的に導入することにより土工における抜本的な生産性の向上を図るものである。

2.i-Construction(ICT土工)の施策

2-1 ICT土工の普及に対するこれまでの課題

ICT土工はこれまで大規模工事等では活用されてきた技術であるが、中小規模工事ではなかなか活用まで至らない状況にあった。その主たる要因は以下の項目である。

○3次元データに対応した測量基準、出来形管理要領、検査基準、電子納品要領等の未整備

○建設産業におけるICT技術の普及の遅れ

○発注図面が2次元であることから3次元データへの変換、ICT機器の調達等、ICT技術を活用するための経費、労力を要する

これらの課題に対し、国土交通省では次の対策を行った。

2-2 新基準の導入

調査・測量・設計・施工・検査までの全ての施工プロセスにおいてICT技術を全面的に導入し、3次元データを一貫して使用できるよう、国土交通省では、15の新基準を整備し、直轄事業において平成28年4月より導入している。

以下に新基準の主な項目を示す。

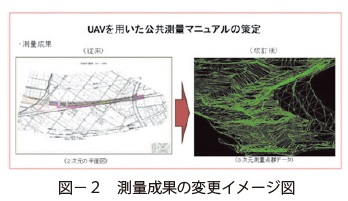

①空中写真測量に必要なドローン等を活用した測量マニュアル(UAVを用いた公共測量マニュアル(案))を整備

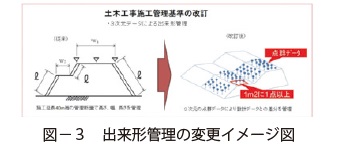

②3次元データによる出来形管理基準と要領(土木工事施工管理基準(案)等)の整備

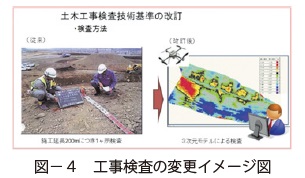

③3次元データによる工事検査基準(地方整備局土木工事検査技術基準(案))等の整備

④調査・設計等の3次元データによる納品要領(電子納品要領(工事及び設計)等)の整備

2-3 総合評価落札方式の一部見直し

ICT技術の普及促進のため、ICT土工が活用できる工事については総合評価落札方式で評価項目とする運用を、平成28年4月1日以降に手続きを開始する工事から適用している。

九州地方整備局では、一般土木で土工量1,000m3以上の河川土工、海岸土工、砂防土工(掘削工、盛土工、法面整形工)及び道路土工(掘削工、盛土工、法面整形工)を対象(ダム本体工事・トンネル工事は除く)に「ICT活用」を原則、活用することとした。

総合評価落札方式の種類は次のとおりである。

①発注者指定型:大規模の工事で、ICT活用施工を前提として方式

②施工者希望Ⅰ型:中規模の工事では、「手上げ方式」(施工者からの提案)により総合評価においてICT活用施工を加点評価

③施工者希望Ⅱ型:地域企業を対象とする工事では、契約後、施工者からの提案・協議を経てICT活用施工を実施

なお、ICT活用工事において、実際に全ての生産プロセスの各段階(3次元起工測量、3次元設計データ作成、ICT建機による施工、3次元出来高管理による施工管理、3次元データの納品)においてICT技術を活用した場合には、工事成績評定においても加点することとしている。

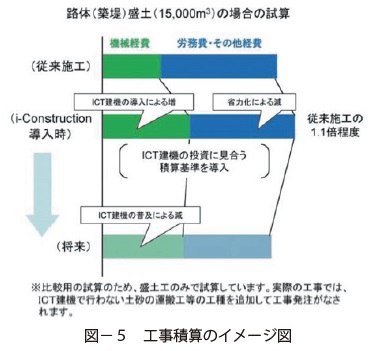

2-4 積算基準の一部見直し

ICT建機の普及に向け、ICT建設機械のリース料、3次元データ処理のための機器類調達など、必要な経費について、その費用を設計額に計上する新たな積算基準を策定した。具体的には既存の施工パッケージ型積算基準をICT活用工事用に係数等で補正する積算基準を整備した。

新たな積算基準は次のとおりである。

①対象工種

・土工(掘削)、路体(築堤)盛土、路床盛土

・法面整形工

②新たに追加等する項目

・ICT建機のリース料(従来建機からの増分)

・ICT建機の初期導入経費(導入指導等経費を当面追加)

③従来施工から変化する項目

・補助労務の省力化に伴う減

・効率化に伴う日当たり施工量の増

なお、この新たなICT土工に関す積算基準はICT導入時を想定しており、将来的には省力化、ICT機械の普及にともないコストは削減される見通しである。

3.九州地方整備局における取り組み

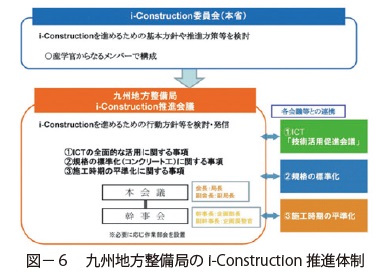

3-1 推進体制の確立

i-Construction の直轄事業への本格的な導入により、発注業務、検査業務など発注者の仕事の仕方も大きく変更される。それらに対応するためには、具体の行動計画策定や事務所等において取り組んだ結果を検証し、課題分析を行い、より良い仕組み等を構築していくことが重要である。よって、九州地方整備局では各部局が一体となって推進していくための体制として「i-Construction推進会議」を設立した。

平成28年3月11日に行われた第1回i-Construction 推進会議ではアクションプラン(案)の策定を行った。

アクションプラン(案)の内容は次のとおりである。

①ドローンやICT技術など、最新技術を学べる場の創出(講習会等の実施)

・九州7県での職員、施工者、自治体職員を対象に実機体験ができる講習会の開催

・ICT土工工事現場での見学会の開催

・新たな基準に関する講習会の開催

・九州技術事務所での基礎技術研修の実施

②技術活用のアイディアを互いに磨く場の創出(意見交換会等)

・既存会議を利用した各種業団体、自治体との意見交換会や最新情報の提供

・産学官からなる協議会の設立

③新たなやり方を試せる現場で建設業の魅力を発信(積極的な広報)

・ホームページの開設

・ICT導入現場における「現場活用型スキルアップ研修」の実施

・ベストプラクティスの整理

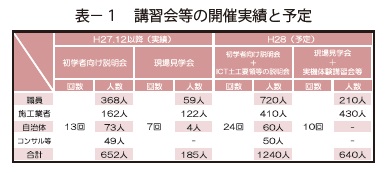

3-2 講習会等の開催

昨年度よりICT技術の普及に向け、各種講習会・見学会を自治体・施工者・九州地方整備局職員等を対象に行っており、平成27年度においては合計20回(参加者約830名)の講習会等を行った。

今年度は4月から予定していた「九州各県で実機体験ができる講習会」は熊本地震の影響により6月下旬からとなったが、国道交通省職員、施工者、設計者、自治体職員を対象に、各種基準・要領の説明会、ICT機器の実機体験講習会、監督検査要領などの講習を随時開催している。また、既にICT機器を活用して施工している現場においては現場見学会を積極的に開催し、ICT土工に関する周知と、ICT技術のスキル向上、普及促進に努めている。

3-3 意見交換会等について

ICT土工の普及促進にあたり、導入における利点、問題点、克服すべき課題、普及促進の在り方等についてフォローアップを行いながら慎重に進めて行く必要があると考える。よって、定期的に建設業界、コンサルタント業界、測量業界、自治体との意見交換の場を作り、各種意見を取り入れながら、より良い仕組み等を構築していく予定である。なお、先行して平成27年2月5日に行われた九州建設青年会議との意見交換会の場では次の様な意見が出された。

・ICT技術は建設産業とって建設技術の効果的なレベルアップツールとなる

・現場の効率化や人材不足への対応に繋がる

・自治体など全ての発注機関で導入を進めていくことが必要

3-4 広報について

i-Constructionに関するホームページから最新の話題、問合せ窓口、ICT技術に関する情報、講習会等の開催案内、各種基準・要領、スキルアップ研修テキスト等の情報を発信予定である。

また、ICT活用工事の事例を収集するとともに、ベストプラクティスを整理し、情報発信する予定である。

4.おわりに

i-Constructionの目標は、生産性を向上させることで、企業の経営環境を改善し、建設現場で働く方々の賃金水準の向上を図るとともに、安定した休暇の取得や安全な建設現場を実現することを目指しており、これは建設現場における生産性革命であり、働き方革命でもある。

i-Construction に取り組むことで、建設現場がどのように変わり、それにより建設現場で働く方々の処遇がどのように変わって行くのか明らかにし、関係者が共有することが重要であると考えており、九州地方整備局としても引き続きスムーズな普及促進とフォローアップに尽力していく。