九州で初めて!台形CSGダム本体工事に着手

~本明川 ダムの事業概要と工事概要について~

~

国土交通省 九州地方整備局

本明川ダム工事事務所

技術副所長

本明川ダム工事事務所

技術副所長

麻 生 英 介

キーワード:長崎県諫早市、諫早大水害、台形CSG、BIM / CIM、堤内仮排水路

1.九州初の台形CSGダム

本明川ダムにおいては、昭和58年4月に予備調査に着手し、平成2年4月に実施計画調査に着手、平成6年4月に建設事業に着手し、令和6年7月に「本明川ダム建設(一期)工事」を大成・熊谷・西海JVと契約し、令和7年2月にダム本体工事に現地着手した九州初の台形CSGダムである。

本投稿では、本明川の治水計画、本明川ダムの設計・工事概要について紹介する。

2.流域の概要、ダムサイト

(1)本明川流域

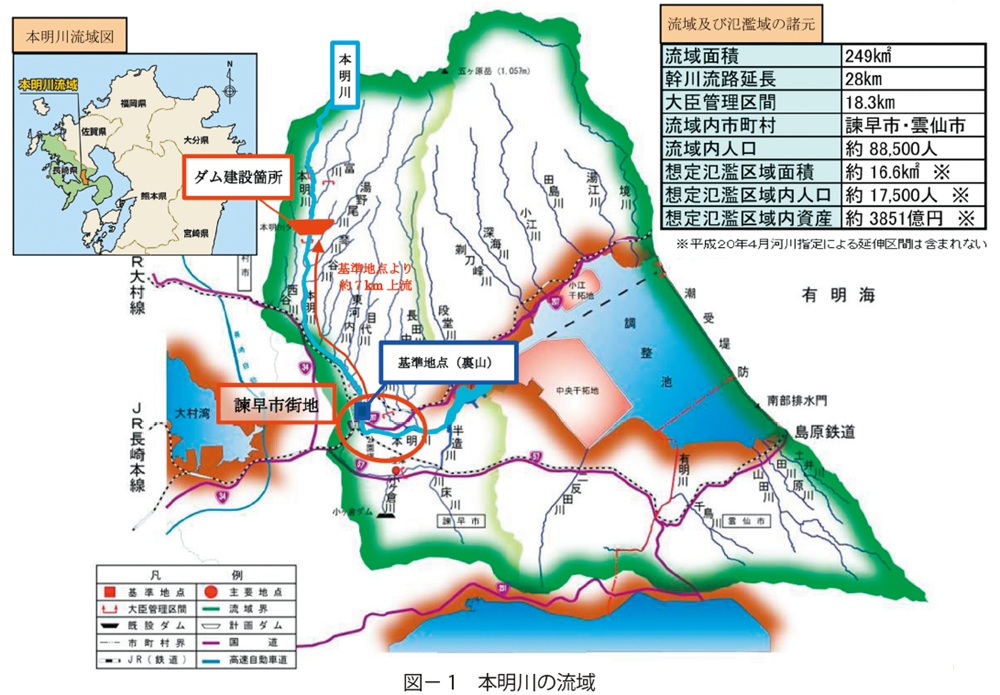

本明川は、多良山脈の急峻な山麓を南下し、湯野尾川や目代川などの支川を合流して諫早市街地の中心部を急勾配で流れ、干拓地により造成された平地を緩やかに蛇行しながら有明海に注いでいる河川である(図- 1)。

(2)ダムサイト

ダムサイトは、本明川水系本明川の基準地点(裏山)より約7km上流に位置する(図- 1)。

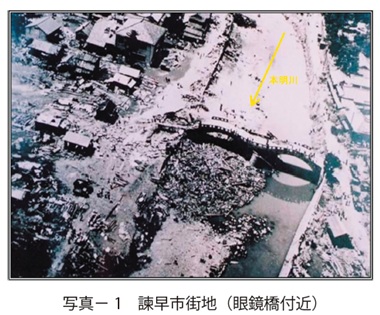

3.過去の洪水

本明川流域では、昭和32年7月に梅雨末期の局地的な集中豪雨に見舞われ、死者・行方不明者539名、家屋全半壊1,302戸、浸水家屋3,409戸の甚大な被害が発生している。(諫早大水害)(写真- 1、2)また昭和57年7月の梅雨前線による洪水では、浸水家屋2,408戸(床上浸水951戸、床下浸水1,457戸)の被害が発生し、平成11年7月の熱帯低気圧による洪水では、浸水家屋711戸(床上浸水240戸、床下浸水471戸)の被害が発生している。また近年では、平成23年8月の前線による洪水により、浸水家屋29戸(床上浸水5戸、床下浸水24戸)の被害が発生した。

4.ダム計画

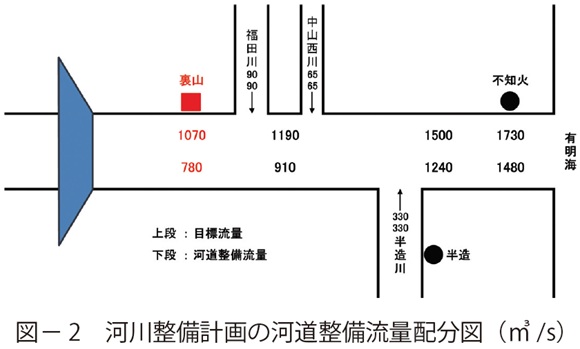

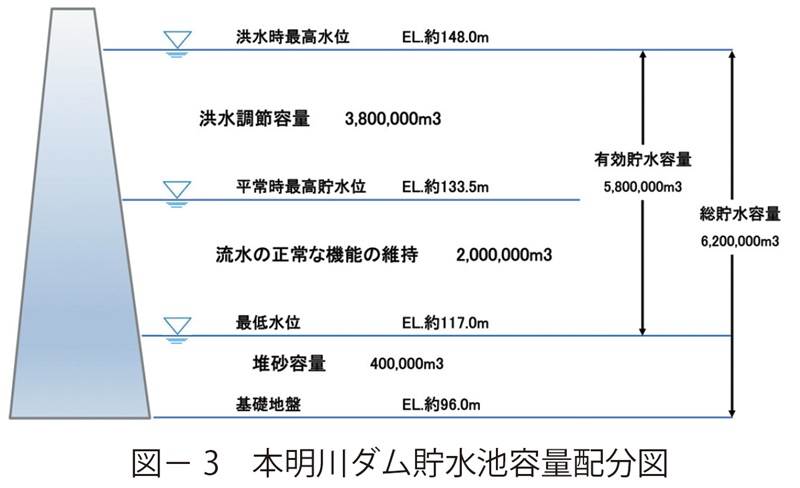

本明川ダムは、洪水調節を行うことによって、基準地点裏山において河川整備の目標流量1,070m3 /sを河川整備流量である780m3 /sに低減させ(図- 2)、下流既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持と増進を図るダムである(図- 3)。

5.本明川ダム建設事業に関わる経緯

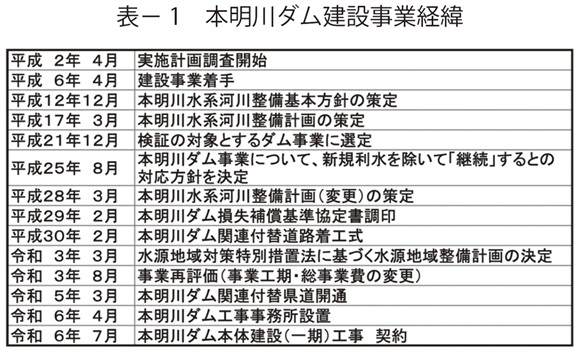

本明川ダム建設事業のダム本体発注までの主な事業経緯は以下のとおりである(表- 1)。

6.現在の現地状況

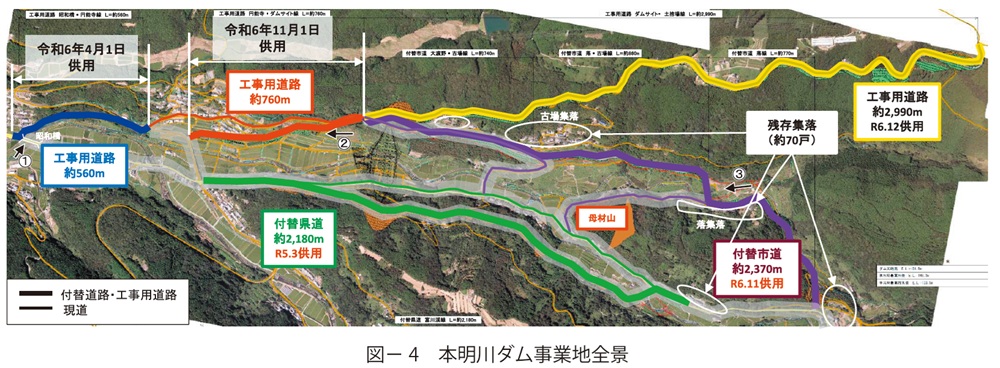

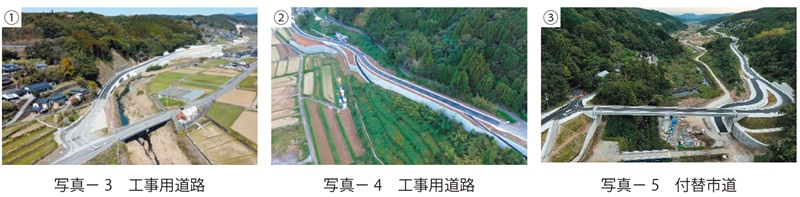

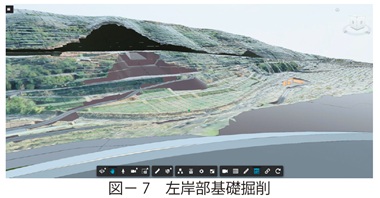

平成30年に道路関連に着手し、令和5年3月に付替県道が全線供用(約2,180m)、平成6年11月に付替市道が全線供用(約2,370m)、令和6年12月に工事用道路が全線供用開始(約4,310m)している。(図- 4)(写真- 3、4、5)また、用地補償関連については、用地取得、家屋移転は全て完了しているが、残存家屋がダムサイト右岸上流、母材山付近等に約70戸あるダム事業地である。

7.ダム構造

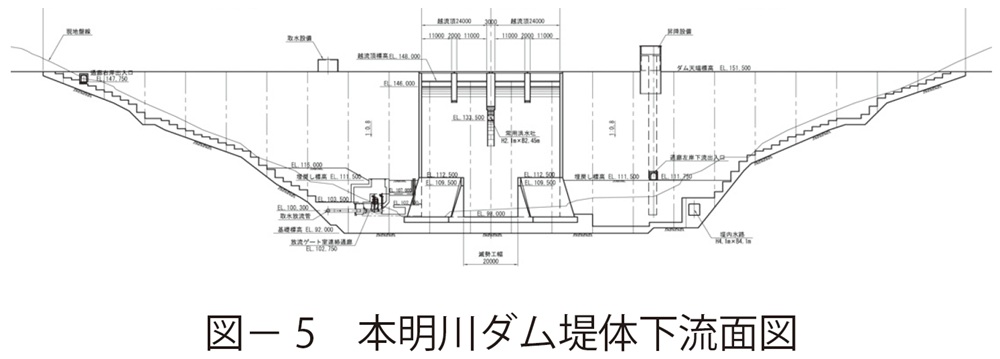

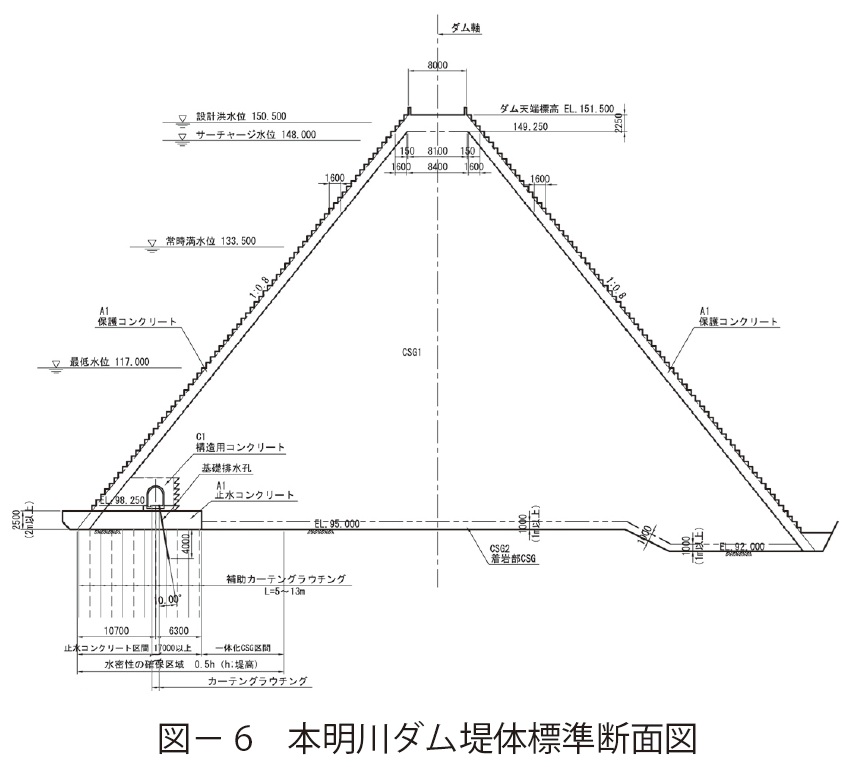

本明川ダムは、堤高60m、堤頂長340m、堤体積610千m3(うちCSG503 千m3)、上下流勾配(1:0.8)、堤頂幅8.0m、オリフィスによる自然調節方式の台形CSGダムである(図- 5、6)。

8.地質概要

本明川ダムは、多良岳山系の火山麓扇状地堆積物の分布域に位置している。火山麓扇状地堆積物は、火山岩礫とその礫間を充填している砂質~火山灰質の基質で構成される固結~半固結状の堆積物である(本明川ダムでは、“凝灰亜角礫層” と呼称)。

凝灰亜角礫層は、河床勾配とほぼ同じ傾斜で南に緩く傾斜した成層構造を示している。

9.施工方法

左岸部より基礎掘削に着手し、転流方式はダムサイトの河床幅が広く、堤内水路部の先行掘削が容易なことから、左岸部に堤内仮排水路方式を採用している。また、転流工は、洪水時に仮設備が影響を受けないよう、フィルダム転流工対象流量を参考とし、1/20確率流量を採用している。

CSGコンクリート母材については、ダムサイト上流約800mに位置する母材山より採取し、保護コンクリート、構造用コンクリート等は、骨材購入による現地製作としている。

施工時間は、近年の働き方改革により、官側施工計画は、グラウト施工以外は8:00 ~ 17:00 の時間帯による一方施工である。

10.施工ステップ

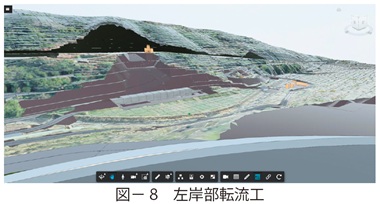

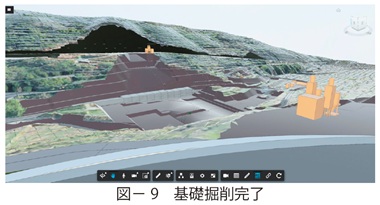

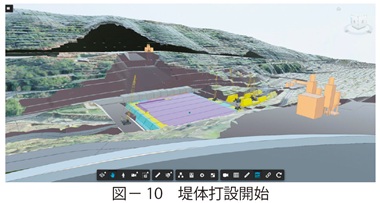

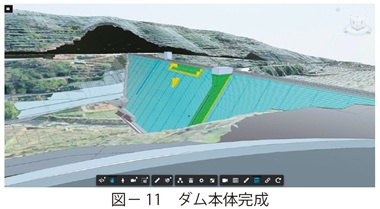

本明川ダムについては、CIM 活用により現場進捗状況(予定)を地元、関係者等に説明しており、その動画の一部を以下に示す(図- 7、8、9、10、11)。

11.今後のダム本体施工

まだ着工したばかりの本明川ダムではあるが、今後のダム本体施工については、設計コンサルタント、地質解析コンサルタント、本体施工JVと協力し、以下に留意しながら施工を進める予定である。

(1)CIM・DXの活用

設計時に製作したCIM データや、DXを活用し、監督者・施工者の負担軽減、現場での省力化、地質解析の省力化、グラウト追加孔の即時判断等、今までダム現場において多大な労力があった作業の負担軽減を目指す。

また、施工中のCIMデータをダム管理に生かせるよう構築する。

(2)新技術の開発

後発ダムに有用な台形CSGダムの新技術開発を目指し、コスト縮減に繋げる。

(3)施工時間の検証

昼夜間の施工が当たり前だったダム工事ではあるが、働き方改革により一方施工が必須となっている。しかしながら一方施工による施工はまだ全国的に例が少なく、どのような課題があるか不明な点が多い。そのため、施工時間による問題点を洗い出し、解決策を模索する。

ダム工事は、設計、積算、施工、監督等、他の一般的な工事に比べて多大な労力を必要とする工事である。また試験湛水についても、試験中の観測機器のデータ取り、巡視等、多くの労力を必要としている。上記3点に留意し、官・民があらゆる精度を落とさずに労力削減を目指し、真の働き方改革に繋げたいと考えている。

12.最後に

ダム本体着手については、関係者の皆様のご協力無しにはなし得なかったことです。

本明川ダム建設事業において、住み慣れた土地をご提供して頂いた地権者の皆様、事業にご協力頂いている地元関係者の皆様、また関係機関の皆様に厚く御礼申し上げます。