無人化施工の経緯と今後の課題について

独立行政法人 土木研究所

技術推進本部 先端技術チーム

主席研究員

技術推進本部 先端技術チーム

主席研究員

藤野健一

キーワード:無人化施工、災害対策、遠隔操作機械

1.はじめに

平成23年3月11日に発生した東日本大震災はその地震による被害及び派生して発生した様々な災害を含めて、日本の歴史上最大の災害となった。災害に見舞われた方々、関係者には心からお見舞い申し上げたい。

現在、この復旧/復興に国を挙げて取り組んでいるところであるが、その被害の甚大さから復旧もままならず、多くの被災者の方が困難な避難生活を余儀なくされていることは誰しも心を痛めているところではなかろうか。

この復旧/復興では我々が関わる「建設技術」がきわめて重大な役割を担っている。道路を中心としたライフラインの回復、梅雨を迎える中での治水対策など、被災地の復興には「建設技術」を駆使した最善の対策が必要である。迅速な復旧/復興のためには我々建設技術者が努力を惜しんではならないと思う次第である。

さて、今回の災害対策の中でも、「無人化施工」はとりわけ、日本の技術の中でも最も実用性が高いフィールドロボット技術として注目を集めている。本報では、この日本が世界に誇れる「無人化施工」について、その経緯、特に「九州」及び「雲仙」が果たした重要な役割を織り込みながらそれぞれのプロジェクトの意義をお伝えしたいと考える。

2.ロボット技術と無人化施工

20世紀終わり頃に土木や建築の分野で多くのロボットの研究開発がおこなわれた。この中では、施工に有効なロボットとして床面コンクリート仕上げロボット等の開発と実用が行われた。しかし、ロボットとして作業動作を行う事が可能であっても、施工現場での試行においては狭隘な場所での作業ができないため、結局人力による作業をすべてロボットに代替する事ができなかったことやロボットのアシストや維持管理のために、作業員よりも人件費が高いエンジニアを現場に常駐させなくてはならなかったことから、コスト的にロボット利用の方が不利となり、普及には至らなかった。

このように、ロボットを実用する上ではコストや品質面での優位性が示されなくてはならない。

しかし、建設産業の生産形態はいわゆる少品種少量生産で、大量生産(ライン生産)を主とする製造業と異なることなどから、おのずと「現場合わせ」が多くなりがちである。このため、ロボットが得意とする繰り返し作業や座標が明確な仕事にならない場合が多く、独自の進化形態を辿る事になった。その進化の道筋こそが「無人化施工」への道であったと言えよう。

3.「雲仙」以前の無人化施工の歴史

~建設機械の遠隔操作の時代~

「無人化施工」の歴史は「建設機械の遠隔操作」から始まった。1969年に富山県常願寺川の災害において、水中ブルドーザが有線で遠隔操作された事が現在最も古い遠隔操作の事例とされている。それまでは水中ブルドーザの操作はダイバーによって行われていたため、潜水時間の問題や作業員(ダイバー)の苦渋性の問題、作業の難易度が遠隔操作程度で済ませる事ができた事などが実施の動機として想定される(写真-1)。

バックホウなどの土工機械の遠隔操作は1983年に北陸の立山砂防工事事務所で行われたものが最初のようである。このときは0.6m3のバックホウを遠隔操作化し、遠隔操作そのものは可能となったが、作業の効率性について課題を残した。

後年、雲仙復興事務所が無人化施工の「聖地」となっていくが、土工機械の遠隔操作発祥が同じ砂防事業である事は興味深い。砂防工事における危険性や苦渋性の課題が一般工事よりも大きく、その解消に砂防関係者が真摯につとめてきた現れであろう。

その後、無人ケーソンの掘削工事などにおいて、有線の小型バックホウによる掘削及びその状況をテレビカメラで撮影し、操作室で制御を行うシステムが開発された。このシステムは、モニタによる操作制御を行った最初の事例であり、ケーソン工事において、危険かつ高温多湿な現場環境から作業員を解放する点において画期的であった(写真-2)。

4.「雲仙」以降の無人化施工の歴史

~「無人化施工」という総合建設技術~

建設機械の遠隔操作はこのような経過を辿ったが、依然一部の建設関係者が知るにとどまるものであった。

平成3年に噴火した雲仙普賢岳の復興工事は無人化施工のターニングポイントとなった。平成3年6月の大火砕流は死者行方不明者43名、負傷者9名の被害をもたらし、その大きな危険性を知らしめるとともに、その対策の重要性が浮き彫りとなった。その迅速な復旧/復興を支えるためのキーテクノロジーとして「無人化施工」は雲仙復興事務所、民間ゼネコン、建設機械メーカー、専門工事業者の協力の下でより実践的な技術として進化していった。

当時のエピソードとして有名なものが写真-3にある操作室である。日本国内は遠隔操作に使用できる電波の周波数帯が限られており、当時無人化施工に使用できたのは特定小電力無線機などの小出力の無線機しかなかった。この場合、直接且つ確実に遠隔操作を行える距離は150m程度であったため、大きな火砕流/土石流がきた場合に備えて、操作室ごと避難するためにトレーラーの上に乗せられている。実際に、雲仙で無人化施工が始められた当初は毎日のように避難のためのサイレンが鳴り響き、生きた心地がしなかったと多くの関係者から聞く。そのような現場では無人化施工は不可欠な技術であったのだと思う。

雲仙ではこれまでの遠隔操作建設機械やテレビカメラ、無線技術などのすべての技術が総合的に使われた「システム」としての無人化施工としては初めてのものであった。しかし、ここで最も留意すべき点は雲仙で建設機械の遠隔操作が検討される際にはそのシステムに適した「施工計画」が同時に議論されたことである。

雲仙以前の無人化施工では、それまでの有人による建設機械の操作を遠隔で行う程度にすぎなかったが、雲仙では工事全体を無人で行うことやより迅速な施工が求められた事から、施工現場の「無人」を前提とした「施工計画の立案」が不可欠であった。

無人による急速施工のニーズは関係してさまざまな技術の活用につながった。例えば、写真-4、5のように雲仙では遠隔操作に適した構造物や据え付け機械の開発やCSGコンクリートの活用、GPSやトータルステーションによる測量などが積極的に行われる事になった。(関係者の中には現在の情報化施工と言われる技術は雲仙では当たり前だったと云う人もいる。)

雲仙で本格的に施工技術として確立した無人化施工は、その後北海道有珠山噴火の際にも対策に貢献するとともに、技術が進化する事になった。

有珠山では、洞爺湖温泉街の多くの建屋、電柱などの中で施工を行う点や雲仙よりも遠いポイントから機械を操作しなければならなかった点など、新たな課題に対応する事が必要となった。

その後、中越地震妙見の崩落現場、岩手宮城地震荒砥沢崩落現場などでも無人化施工は活用され、情報化施工技術(3Dマシンコントロール、マシンガイダンス)などと融合する事により、その操作性や施工性、品質も向上していく事となった(写真-6、7)。

5.無人化施工のもう一つの進化

第4章では雲仙を中心とした流れで無人化施工を見てきた。この他にも先に述べた北陸の流れを受け継いだ無人化施工や各現場それぞれの現場ニーズから無人化施工機械が開発されてきた事例がある。

北陸では、油圧制御ユニット(比例電磁弁)が装着されたバックホウであれば、そこに無人化施工ユニットを装着するだけで遠隔操作を可能にできる「共用変換機」(写真-8、9)が開発された。

同じ時期に、九州では座席を取り外して遠隔操作ロボットをコクピットに装着し、このロボットが建設機械を操作する事によって多くの機械を遠隔操作できるレバー直動式ロボット「ロボQ」が開発された(写真-10)。

これらは方式は違うものの、汎用の建設機械を遠隔操作化する事を目指した点は同じであり、災害時における機材の調達を円滑にする事を目的としている。事実、これまでの多くの災害現場では遠隔操作専用建設機械が到着する前に、国が保有するこういった遠隔操作化ユニットあるいは災害対策用機械が到着し、災害対策の選択肢を増やしてきた事は間違いないであろう。

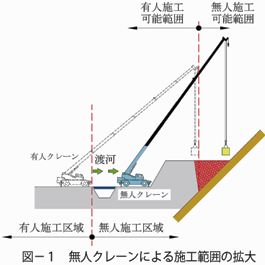

さらに、これとは異なる形で開発された遠隔操作機械に無人クレーンがある。これは、金沢河川国道事務所の白峰砂防工事において左岸側の岩石が風化し、崩落の危険性があるために、その危険箇所を迅速に施工するために開発された(写真-11)。

無人化施工しか選択肢のない災害対策の現場ではなく、他にも代替手法が考えられる一般工事であったが、迂回路の建設工事費や工期と比較したときに無人化施工の方が工費を安く押さえる事ができるとともに、工期を短縮する事が可能とされた。具体的に無人化クレーンの導入によって拡大した施工範囲を図-1に示す。なお、現実的にはどういった代替手法でも対処できない案件に無人化施工が役立った事例であるとともに、一般的な土工以外の施工で無人化施工の技術開発が進んだ最初の事例とも言える。

6.今後の課題

冒頭に述べたように、今や無人化施工は災害対策工事の「最後の切り札」となった。しかしながら、今の社会情勢の中、致し方なく無人化施工から距離を置かなくてはならなかった人たちもいる。この報告の最後に無人化施工というかけがえのない技術を将来に伝えるために今後の課題を記して終わりとしたい。

(1)「遠隔操作」とは同義でない「無人化施工」

ここで述べたように、無人化施工は「雲仙」というかけがえのない機会を得た事で、単なる「建設機械の遠隔操作」から「無人で施工を行うための総合システム」へと大きく変貌した。

その意味では、雲仙を経験した者とそうでない者との間で「無人化施工」という言葉の認識が大いに違う事は間違いないであろう。

この認識の相違はこの後の北海道有珠山噴火や中越地震妙見の崩落現場、今回の震災における対応においても、単に遠隔操作機械さえ持ってくれば何とかなると考える人が多かった事に表れている。

無人化施工の成否は機械の調達だけでなく、その現場で正しい施工計画が立案できるかどうかにかかっている。そのような認識を広める意味で、雲仙復興事務所田村事務所長が提唱されるように、今後は施工計画までを織り込んだ無人化施工を「雲仙式無人化施工」あるいは略称で「雲仙方式」として区分していく事が必要と考える。

(2)技術の継承

今回の東日本大震災において、無人化施工が注目された背景の一つとして、施工計画を含めた技術が20年以上の長きにわたって継承され、特に熟練したオペレータを手配する事が可能だった点がある。これまで砂防事業などの中で無人化施工を含む工事の発注が行われてきたが、今後は今回のような災害対策を念頭に置いた「技術継承工事」として、オペレータ育成を目的とした無人化施工工事を継続的に実施する公的な仕組みを望みたい。

(雲仙を経験したオペレータはすでに20名程度に激減しており、高齢化も進んでいるという。)

(3)官と民の役割分担

近年の不景気で建設関係企業の経営状況が悪化しているため、大きな減価償却を伴う建設機械の保有を継続あるいは新規に購入する事はきわめて厳しい状況にある。

今回の震災で無人化施工機械を国が保有する必要性を説く声が多いが、民間保有機械との関係を念頭に置いた計画的整備が必要と考える。

国が無人化施工機械を保有した場合、災害専用機となる事から、災害発生時に速やかに機械を調達できるメリットがある。しかし、熟練したオペレータを常に配備する事が難しく、その点は民間に劣る。また、国が保有する機械を使用する場合、民間が保有するインセンティブを失い、今の社会情勢では民間が無人化施工から撤退する恐れさえある。

一方、民間保有を推進した場合、無人化施工機械であっても一般工事などで使用して減価償却しているのが一般であるため、災害が発生した場合などでは機材調達の段取りに時間を要することが多い。また、今回のような甚大な災害の場合には確実な調達ができるかどうかといった問題もある。

このような背景を考慮すれば、初動体制としては国保有の機械を使用し、本格的な復旧/復興作業になった場合には民間保有機械の活用に移行するなどの方策が望ましいと考えられる。場合によっては、国保有機械を民間貸し付けする方式も想定される。このような国・民間の協力体制を念頭に置いた運営を考える必要がある。

謝辞

この報告のとりまとめにあたり、国の期待を担うレベルまで無人化施工技術を昇華させた国及び無人化施工協会関係者、雲仙施工関係者を含め、多くの関係者たちに謝意を表したい。

また、先頃、雲仙での無人化施工に長年従事された須郷茂夫氏が一線を退かれた。これまでの感謝を込めて本稿を氏に捧げたい。