都市計画道路 庄 の原 佐野線「下郡 工区」について

~デジタル広告等を利用した広報の取組~

~デジタル広告等を利用した広報の取組~

大分県 土木建築部

都市・まちづくり推進課

課長補佐

都市・まちづくり推進課

課長補佐

森 田 賢 一

キーワード:都市計画道路、庄の原佐野線、橋梁、交通規制、デジタル広告

1.はじめに

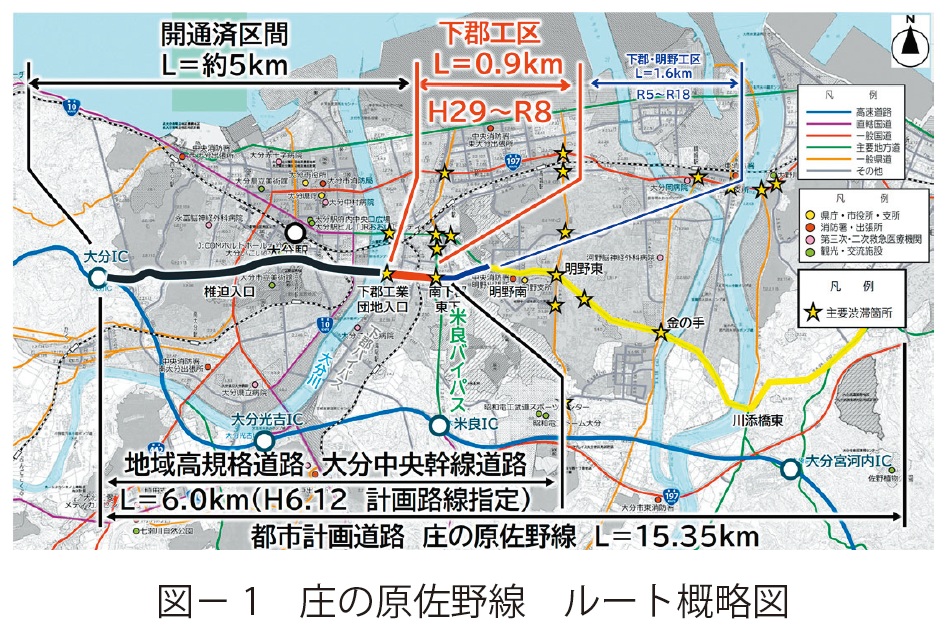

庄の原佐野線は、東九州自動車道・大分ICから大分市東部の佐野地区に至る全体延長約15kmの都市計画道路で、大分市内の放射状幹線道路網を補完する大分市内の東西骨格軸道路として早期整備が期待されている。

大分ICから都市計画道路下郡中判田線(通称:米良BP)までの延長約6kmは高規格道路「大分中央幹線道路」に指定されており、これまでに大分ICから下郡BPまでの延長約5kmの区間が開通している。残る0.9kmの区間は「下郡工区」として平成29年度より街路事業で整備しており、現在は早期供用開始を目指し工事を進めている。

本稿では、県内では過去に類を見ない市街地を通過する連続高架橋を整備する「下郡工区」の概要、期待される整備効果や現在の事業進捗状況、通行規制を行う上で取り組んだデジタル広告などの広報活動について報告する。

2.「下郡工区」の概要

3.期待される効果

(1)渋滞緩和と交通事故の削減

当該地域では、(主)大分臼杵線、(都)下郡中判田 線を利用して、中心市街地と大分市の南東部を往来する交通が集中するため、慢性的な渋滞が発生している。また、渋滞に起因する事故も多数発生している。下郡工区の整備により、幹線道路によるアクセス強化と交通の分散によって、渋滞緩和及び移動時間の短縮、交通事故の削減が期待されている。

(2)災害時の避難・救援ルートの確保

大分市中心市街地の多くは、浸水想定区域となっている。浸水時においても高架構造により緊急輸送物資の輸送が可能となるほか、救命活動にも役立つことが期待される。

4.事業進捗状況

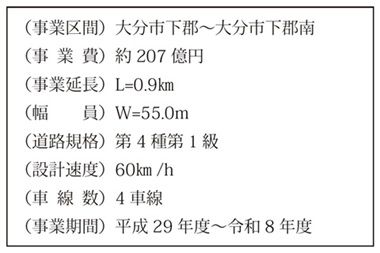

本工区は、17 基の橋梁下部工と第1 橋梁(仮称)など6 つの橋梁(表- 1)からなる連続高架橋が施工延長の約55% を占めている。

進捗状況は、令和5年度末時点で約49%(事業費ベース)となっている。用地買収は令和6年度にすべて完了し、令和4年11月から着手した工事は、令和6年までに全ての下部工工事を発注するなど、事業区間全域で行われており、まさに最盛期を迎えている(写真- 2)。

5.通行規制の概要

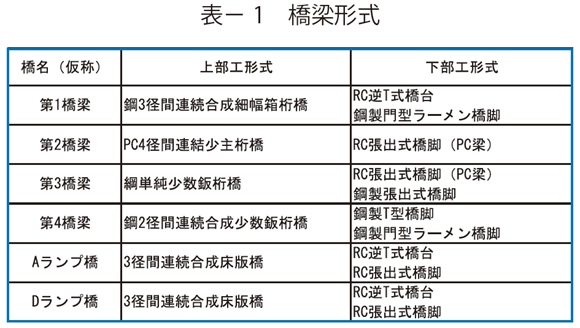

令和6年度には、下部工工事の進捗に伴い、工事用の作業スペースを確保するため、現道部分の段階的な切替工事が生じた(図- 2)。

現道は大分市内中心部の主要幹線道路であり、交通量も約25,000台/日と多く、車線数の減少や幅員の縮小を伴う切替だったことから、一般交通に大きな影響を及ぼすことが想定された。そのため、通行に関する注意点や、混雑緩和を目的とした規制個所の迂回喚起について、利用者に幅広く周知する必要性があった。

6.デジタル広告の取組

広報活動の一つとして、近年のスマートフォンやインターネットの普及状況を考慮し、柔軟で幅広い世代への伝達が期待できるデジタル広告で情報発信を行った。

(1)使用メディア

デジタル広告の使用メディアは、大分県内における接触数の多さや、画像だけでは伝えづらい規制等の情報を動画で伝えることが可能なことから、YouTube を選定した。

(2)配信内容

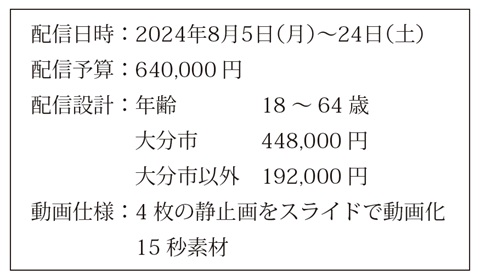

通行規制が8月末から予定されていたことから、大分県内を対象に以下の内容で配信を行った。

なお、配信エリアについては、多くの道路利用者が想定される大分市を中心に設定した。

(3)配信結果

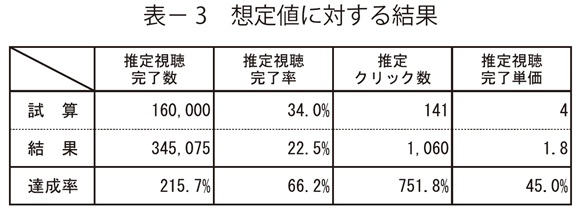

過去の類似事例実績によるシミュレーションでは、視聴完了数は16 万回再生、動画完了後の推定クリック数(工事情報が掲載されたサイトへの遷移数)は141回と想定していた。

動画配信完了後の集計結果では、視聴完了数は約34.5万回、クリック数は1,060 回と当初想定を大幅に上回る結果となった(表- 3)となった。

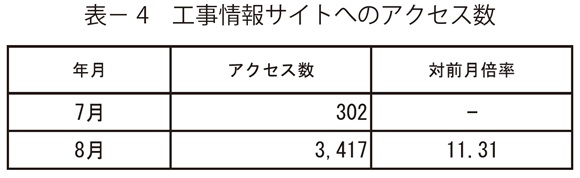

広告が高品質であったこと等が要因となり、当初想定していた視聴単価より安価に配信できたことで、より多くの方々に視聴してもらうことができた。また、クリック数については、今回の配信の主目的ではなかったものの、詳細な情報が載ったウェブサイトへ視聴者を誘導させることができ、工事情報の周知に繋がった。なお、動画配信の前の工事情報サイトのアクセス数が約11 倍(表- 4)に増えるなどの効果も確認された。

視聴に関する日別推移(表- 5)について分析したところ、配信期間を通じて右肩上がりで改善傾向がみられ、安定的に動画視聴を促すことができていることが確認できた。

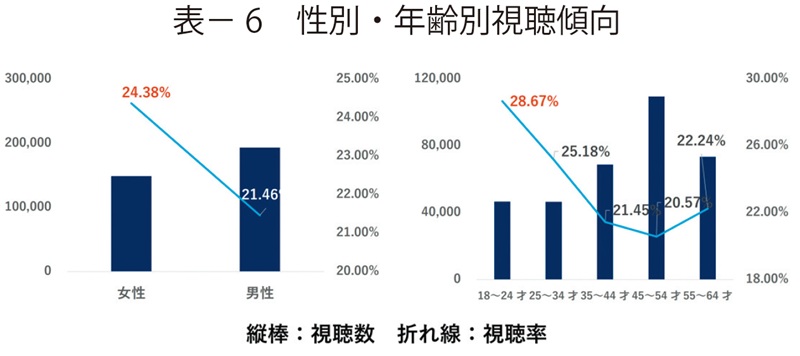

性別・年齢別の視聴傾向(表- 6)は、性別では女性の方が、視聴率が約3.0 ポイント高く、動画を最後まで視聴している傾向が確認された。ただし、配信量は男性が多かったため、視聴数は男性が多い結果となった。年齢別では、若い世代ほど視聴率が高い結果であった。

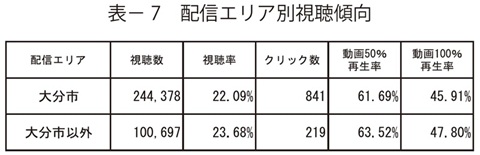

配信エリア別の傾向(表- 7)としては、「大分市」と「大分市以外」では「大分市以外」の視聴率が1.59 ポイント高く、市外視聴者の関心が若干高かった。また、動画の視聴継続率も「大分市以外」の方が高い結果となった。

(4)今後の改善点

今回の配信で県民に広く情報伝達ができたと思われるが、15秒動画だけでは伝えきれない細かな情報を補足するため、今後は、より長尺の動画も併せて配信することも考えられる。

加えて、更なるリーチ拡大やサイト誘導など目的に合わせて別のメディア(Tver 等)を組み合わせることも効果が増すと考えられる。

7.その他の広報活動

デジタル広告以外にも広報活動を行ったので、あわせて紹介する。

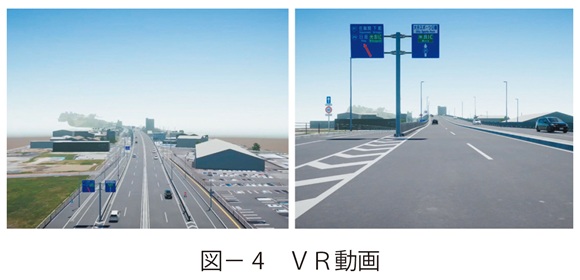

(1)VR動画

日常生活で特に影響を受けやすい地元住民や期成会の方々に対しては、規制後の通行を視覚的に確認してもらうため、VR 動画を利用した説明を行って理解の向上に努めた。

(2)チラシの配布

規制が始まる直前の週末には、休日の利用者への周知を目的に駅や最寄りの大規模商業施設で規制に関するチラシを配布(写真- 3)した。

(3)横断幕の設置

通勤等の日常的な利用を行っている利用者に対しては、規制の周知を図るため、事業区間付近で横断幕を設置(写真- 4)し、注意喚起等を行った。

8.おわりに

本稿では、庄の原佐野線の進捗状況と併せて広報の取組事例を紹介した。交通量の多い幹線道路における通行規制は、利用者に大きな影響を与えることから、事前の広報は大変重要である。

今回行ったデジタル広告は、比較的安価な単価で効率的に動画配信が行えたため、より多くの県民に広く情報伝達できた。デジタル広告は、今後、益々需要が高まると考えられるため、関係部署等との連携を深め更なる活用を検討したい。

また、デジタル広告以外にも複数の広報活動を同時に行ったこともあって、現在のところ通行規制による目立った混乱や問題は発生していない。下郡工区は、令和8年度には上部工の架設工事が全線で行われる予定である。主要幹線道路の夜間通行止め等も発生する見込みであり、戦略的な広報の取組が重要となる。

円滑な事業進捗を図るためには地元住民、利用者の理解と協力が不可欠であることから、今回の広報活動結果を参考に今後更なる研究を続けたい。

なお、今回の執筆にあたって情報の提供をいただいた、大分土木事務所や工事関係者、広報広聴課や広告業務の委託先である九州博報堂の皆様には、この場を借りて感謝申し上げたい。