鶴田ダム再開発の計画と設計施工

―国内最大規模の施設改造工事―

―国内最大規模の施設改造工事―

国土交通省 九州地方整備局

川内川河川事務所 事務所長

川内川河川事務所 事務所長

久保朝雄

キーワード:既設ダムの再開発、放流設備の増強、堤体削孔

1.はじめに

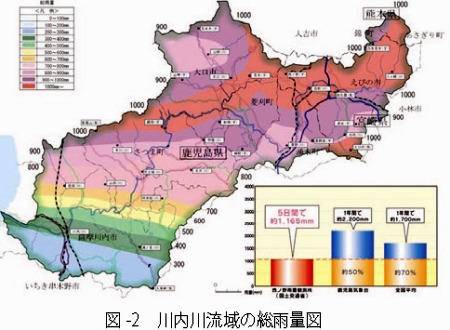

川内川(せんだいがわ)は、熊本県あさぎり町の白髪岳を源とし、熊本、宮崎、鹿児島の3県を貫流して薩摩灘へ注ぐ一級河川です。幹川流路延長137㎞は、九州で2番目に長く、流域面積1,600km2は九州で5番目の広さです。

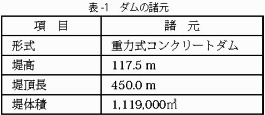

鶴田ダムは、川内川のほぼ中央、河口から約51㎞に位置する昭和41年に完成した洪水調節と発電を目的とした高さ117.5mの九州で1番高い重力式コンクリートダムです(図-1)。

川内川流域では、平成18年7月19日から23日にかけて薩摩地方北部を中心に記録的な豪雨に見舞われ、特に宮崎県えびの市の西ノ野雨量観測所では、この5日間だけで全国平均の年間総雨量の70%、鹿児島市の年間総雨量の50%に相当する1,165㎜という雨量が観測されました(図-2)。

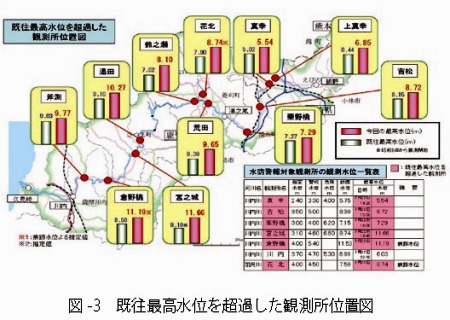

この記録的な豪雨により、流域内の15か所の水位観測所うち11か所で既往最高水位を更新しました。

特に、河口から約38㎞に位置する鹿児島県さつま町の宮之城水位観測所では、計画高水位を2.92mも超過し、11.66mに達しました(図-3)。

この既往最大の洪水により川内川流域全体の3市2町(薩摩川内市、さつま町、伊佐市、湧水町、えびの市)において浸水家屋2,347戸に及ぶ甚大な被害が発生したため、河川激甚災害対策特別緊急事業(激特事業)が採択されました。

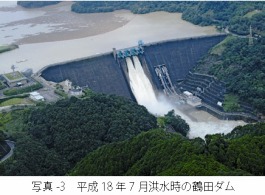

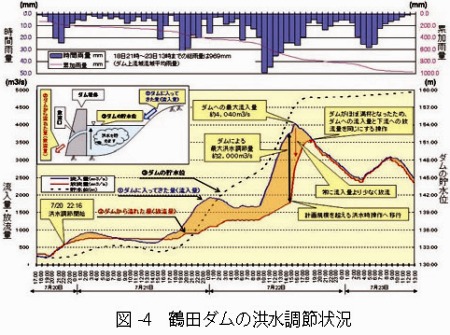

鶴田ダムは、この平成18年7月洪水時に東京ドーム約60個分に相当する7,500万km2の洪水を貯留し、下流の河川に流れる水の量を少なくして洪水被害を軽減させました。

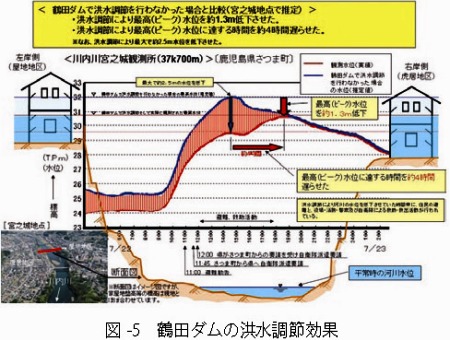

具体的には、ダムから約13㎞下流の宮之城水位観測所で、洪水調節を行わなかった場合と比較して、最高水位を約1.3m低下させ、最高水位に達する時間を約4時間遅らせる効果を発揮しています(図-5)。

水害直後は、鶴田ダムに対する批判的なご意見もありましたが、最終的には地元から「鶴田ダムの洪水調節容量を増やして、治水機能を強化してほしい」という要望が出され、激特事業と相まって川内川流域の洪水被害を軽減するために、平成19年度より鶴田ダム再開発事業に着手しました。

2.再開発事業の概要

(1)現在の鶴田ダムの諸元

(2)洪水調節容量の増量

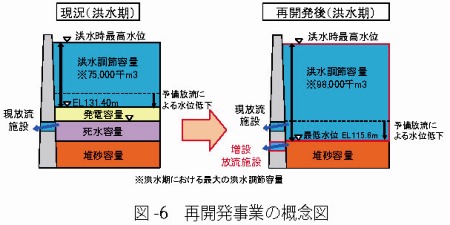

今回の再開発事業は、洪水期の発電容量(250万m3)と死水容量(2,050万m3)の合計2,300万m3を洪水調節容量に振り替えることにより洪水期の洪水調節容量を最大7,500万m3から最大9,800万m3に増量するものです。

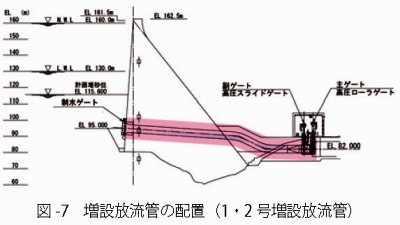

そのためには洪水期の貯水位を大幅に低下させる必要があり、最低水位を現在の標高130mから標高115.6mへ14.4m低下させます(図-6)。

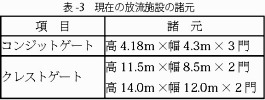

(3)放流施設の増設

最低水位の低下に伴い現在の放流施設では洪水調節のための放流能力が不足するので、現在の放流施設より低い位置の右岸側に放流施設(コンジットゲート3門)を増設して放流能力の増強を図ります。

また、これに伴い減勢工を増設します。

3.技術的課題

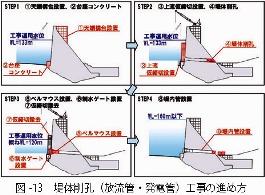

(1)堤体穴空けに伴う削孔周辺部の安全性の確認

堤体への穴空けは、構造安定性に大きな影響を及ぼすため、既設ダムの設計時に安定計算を実施した断面に欠損が生じることに対する安定性の検証、開口部周辺の応力状態の検証を行う必要があります。

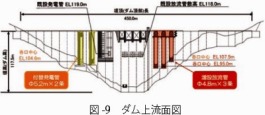

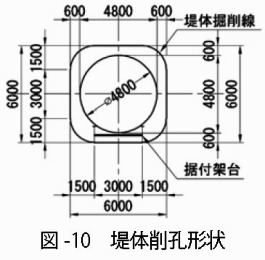

今回の再開発事業では、増設放流管(直径4.8m、削孔断面は高6.0m×幅6.0m)3本、付替発電管(直径5.2m、削孔断面は高6.4m×幅6.4m)2本の合計5か所の穴空けを行い、設計水深は60mを超え、既往実績で最大級の規模であるため、工事中及び工事完成後の発生応力を3次元有限要素法を用いて詳細に検討し、削孔形状は円形よりも最大発生応力の低下が見込まれる矩形としました。

更に堤体削孔により発生が予想される空洞周辺コンクリートの最大引張応力を堤体下流面に試験削孔(直径2.5m×奥行5.0m)を行うことにより再現し、目視及びひずみ計等による観測を実施しました。

実証実験の結果、削孔面に引っ張りに伴うクラック等が発生することが無く、削孔に対する堤体コンクリートの安定性が確認されました。

(2)既存施設や法面掘削への影響も考慮した減勢工設計

増設及び既設改造部の減勢工の配置については、左岸側の発電所や右岸側の法面掘削への影響を考慮するとともに、洪水時の流況を確認するために水理模型実験により最適形状を決定しました。

①増設減勢工

設計洪水位での放流量を対象とし施設規模を定めるとともに、減勢工設置に伴う右岸法面の掘削を極力低減させるために、現地形標高の高い位置に一次減勢工、下流河道との接続部分に二次減勢工を配置する2段式減勢工(副ダム付き水平水叩き方式)としました。

②既設減勢工改造

堤体の安定及び放流水の減勢効果の増強を図るために、堤体下流に順傾斜式水路のマット工を設置するとともに、その下流の既設減勢工を改修し、さらに水平水叩き方式の減勢工を新設・延長することで、既設のクレスト及びコンジットゲートからの最大放流量を減勢させることにしました。

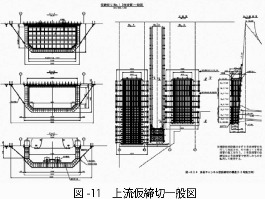

(3)大水深下での上流仮締切の設置

堤体穴空け時に必要となる貯水池側の仮締切は、大水深かつ大規模になるため、水圧に対応した構造を検討するとともに、大水深下での作業に対応した潜水方式で施工する必要があります。

検討の結果、上流仮締切の構造形式は、傾斜した上流面への設置が容易な鋼製角落としゲート構造としました。

なお、図.11に示す測方の緊定金物について、タイロッドとターンバックルを用いていますが、現在、この部分の合理化を検討しています。

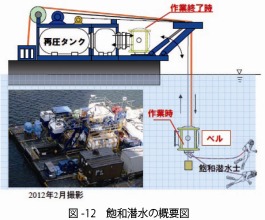

また、潜水方式については、最大水深65mでの水中作業が必要となるので、作業の効率化と作業員の安全確保を考慮し、「飽和潜水」方式を選定しました。

飽和潜水とは、作業期間を通じて潜水士に作業水深と同じ気圧の居住空間内で生活してもらい、作業終了時に減圧して大気圧に戻す潜水方法です。

飽和潜水を行う際には、地上・船上で高圧環境を実現するための再圧タンク及び高圧環境を維持したままで再圧タンクから湖底までを往復するためのベルを使用する必要があります。

潜水士は、約1ヶ月間この再圧タンクに滞在し、仮締切設置のための掘削補助、既設コンクリートの撤去などの作業を行っています。

(4)ダムの現有機能を維持しながらの施工

現在の鶴田ダムの治水機能を維持するとともに、利水機能への影響も必要最小限に抑えて施工する必要があるため、安全で効率的な施工方法を検討した結果、原則として貯水池内の工事は、非洪水期(10月16日~6月10日)のうち10月16日~5月31日に通常よりも貯水位を下げて行います。

上流仮締切設置等は、発電のために最低限必要な水位である標高133mの貯水位にて施工し、上流仮締切内での制水ゲート設置等は、工事の安全を最大限確保するために、既設コンジットゲートを全開にして貯水位を最大限低下させた状態である概ね標高120mの貯水位にて施工します。

(5)環境への影響検討

今回の再開発事業は、環境影響評価法及び鹿児島県環境影響評価条例での要件には該当しませんが、事業規模が大きく事業期間が長期に及ぶので、鶴田ダム再開発事業環境検討委員会(有識者等にて構成される委員会)の指導・助言のもとに環境影響評価法に準じた調査、予測、環境保全のための検討及び評価を行いました。

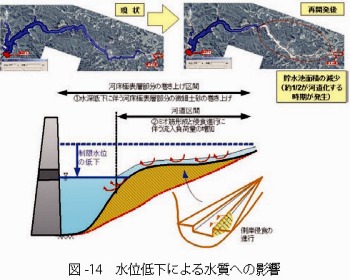

その結果、工事期間中及び再開発事業完了後に、貯水位がこれまで経験の無い水位に低下することで、ダムの堆積土砂が侵食され一時的にSS(水の濁り)が高くなるとともに、環境基準を超える日数の増加が予測されました。

そこで、工事期間中の水位低下時に堆積土砂の侵食を抑制する対策を行います。

4.事業の進捗状況

(1)事業全体の進捗状況

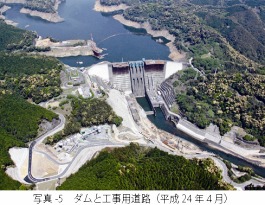

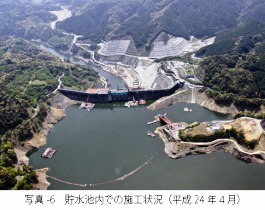

平成20年4月に工事用道路工事に着手し、平成23年3月末に既存の町道を改良した工事用道路(約2.2㎞)及び本体関連工事であるダム下流の右岸法面掘削工事が完了し、本体工事に必要となる準備が整いました。

また、平成23年1月に施設改造工事(堤体削孔と増設減勢工)及び上流仮締切設備工事の施工業者が決定し、平成23年3月からダム本体工事に、4月中旬から上流仮締切の台座コンクリートを設置するためのダム湖内での浚渫工事に着手し、12月から飽和潜水作業を開始しています。

(2)貯水池内工事の進捗状況

飽和潜水では、水中の急傾斜での施工となること、水温が10℃と低く視界が40~50㎝であること等のダム湖内特有の厳しい条件を考慮して作業する必要がありました。

鶴田ダム再開発では上流仮締切を固定するために、台座コンクリート方式を採用しており、水中不分離性コンクリートによる施工を行っていますが、コンクリートの打設量が多く、温度応力の発生が懸念されたため、水中コンクリートの打設に合わせて、ダム天端構台上で事前に製作したプレキャストブロックをクローラクレーンで設置しています。ブロックとコンクリートとの一体化を図るため、ブロック中央部は中空とし、ブロック周囲全面をチッピングする等の工夫がなされています。

工事期間中の水位低下時に堆積土砂の侵食を抑制する対策工事については、平成24年4月に現地での試験施工を実施しており、10月から本格的な工事に着手する予定です。

(3)ダム下流工事の進捗状況

平成23年12月27日にダム右岸下流側の増設減勢工のコンクリート打設を開始しました。

掘削面においては岩盤スケッチを行い、過去の資料を確認しながら施工を進めるとともに、今後のダム再開発の参考とするために記録の保存を行っています。

(4)その他

本事業の施工上の課題の迅速な解決や現地の施工状況及び安全性を適時的確に確認するために、「鶴田ダム再開発技術検討委員会」を設置しており、第1回委員会を平成23年11月に、第2回委員会を平成24年5月に開催しました。

また、「環境レポート」の作成及び工事期間中の環境保全措置の履行状況への指導・助言を目的として設置された「鶴田ダム再開発事業環境検討委員会」も定期的に開催しています。

5.まとめ

既設ダムの再開発事業は、ダムを新設する場合に比べて短期間で効果が発現出来ること、我が国の厳しい財政状況や社会環境に及ぼす影響を最小限に抑えることが出来る等のメリットがあるため、その必要性は、今後益々高まることが予想されます。

鶴田ダム再開発事業は、地域住民の方々の強い要望と期待を受け、早期の事業化が実現した経緯がありますので、洪水調節機能の強化による治水効果が一刻も早く発現出来るように、また、今後のダム再開発における先進的な事例としての役割を果たすことを願い、さらなる効率的な施工方法、施工計画を立案することが重要な課題となります。これからも安全第一を掲げ、平成27年度の事業完了に向け、鋭意工事を進めて参ります。