鋼橋の耐久性について現況と問題

建設省九州地方建設局

九州技術事務所長

九州技術事務所長

新 英 司

パシフィックコンサルタンツ㈱

福岡支社技術第1課課長

福岡支社技術第1課課長

貞 升 孝 昭

1 はじめに

近年,車両の大型化や交通量の増大などに伴い,既設橋梁に対する維持,管理の必要性が高まってきている。特に,旧示方書の小さい活荷重で設計された橋梁については,その耐荷力および耐久性を的確に評価し,補修,補強の必要性,残存供用年数等を判断していくことが重要となっている。

鋼橋についての耐荷力の判定方法は「既設橋梁の安全性照査指針試案」(文献ー3)により提案されているが,今までは定期的な目視調査によって判定しているのが現状である。

今回行った応力頻度測定は,実際に橋梁部材に生じている活荷重応力度を把握するもので,耐荷力の評価を行う上で有効なデータを提供するものと考えられる。今回は,主に供用年数30年経過した鋼橋を対象に調査を行ったもので,実際の交通により橋梁部材に発生じた応力頻度調査並びにその結果について取りまとめたので報告するものである。

2 鋼橋の維持管理の現状

建設省九州地方建設局管轄の一般国道指定区間において,鋼橋はおよそ320橋あり,このうち鋼鈑桁が8割の250橋あまりを占めている。

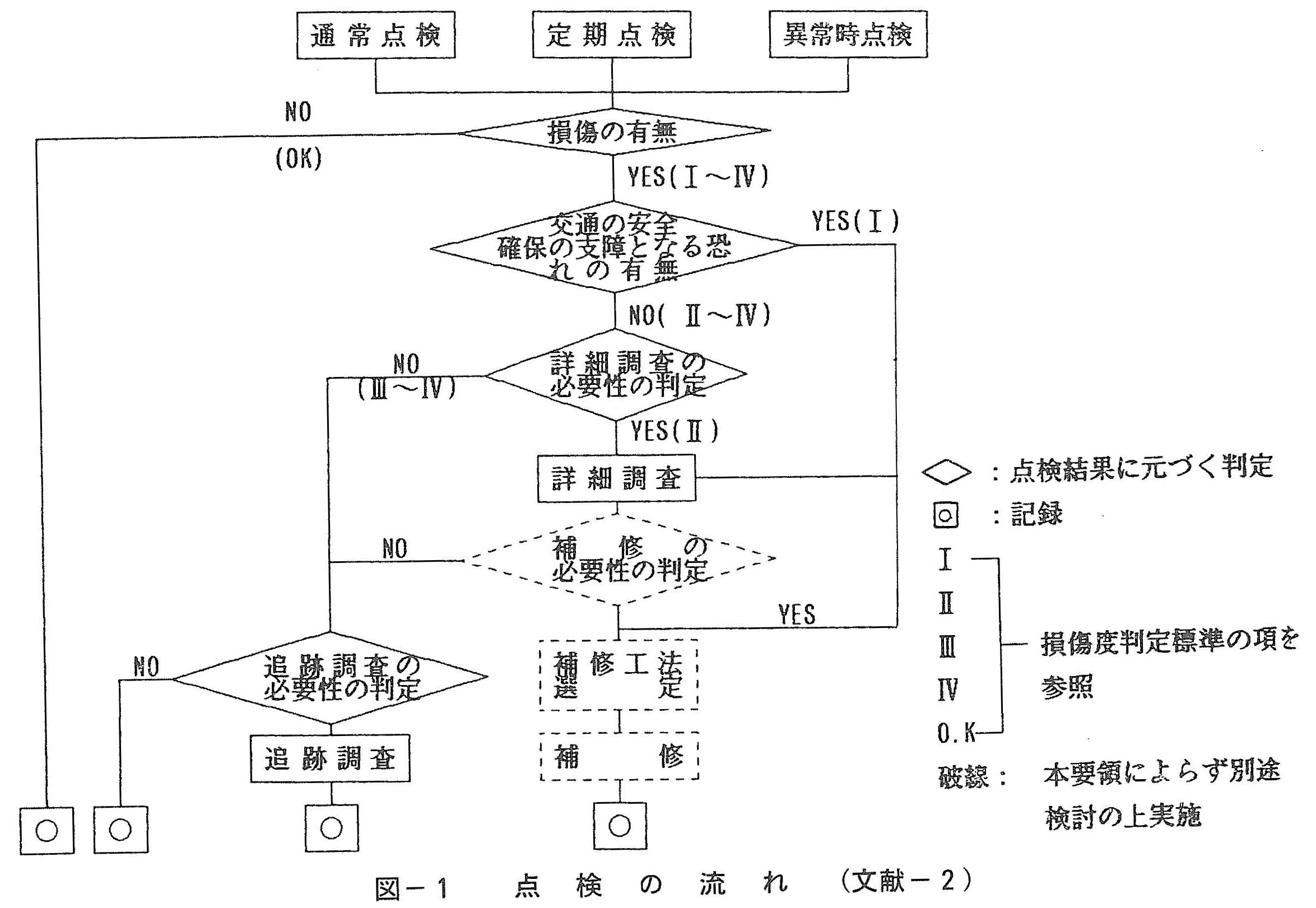

現在,鋼橋の維持管理は定期点検を主体とした方法で次の流れによって行われている。

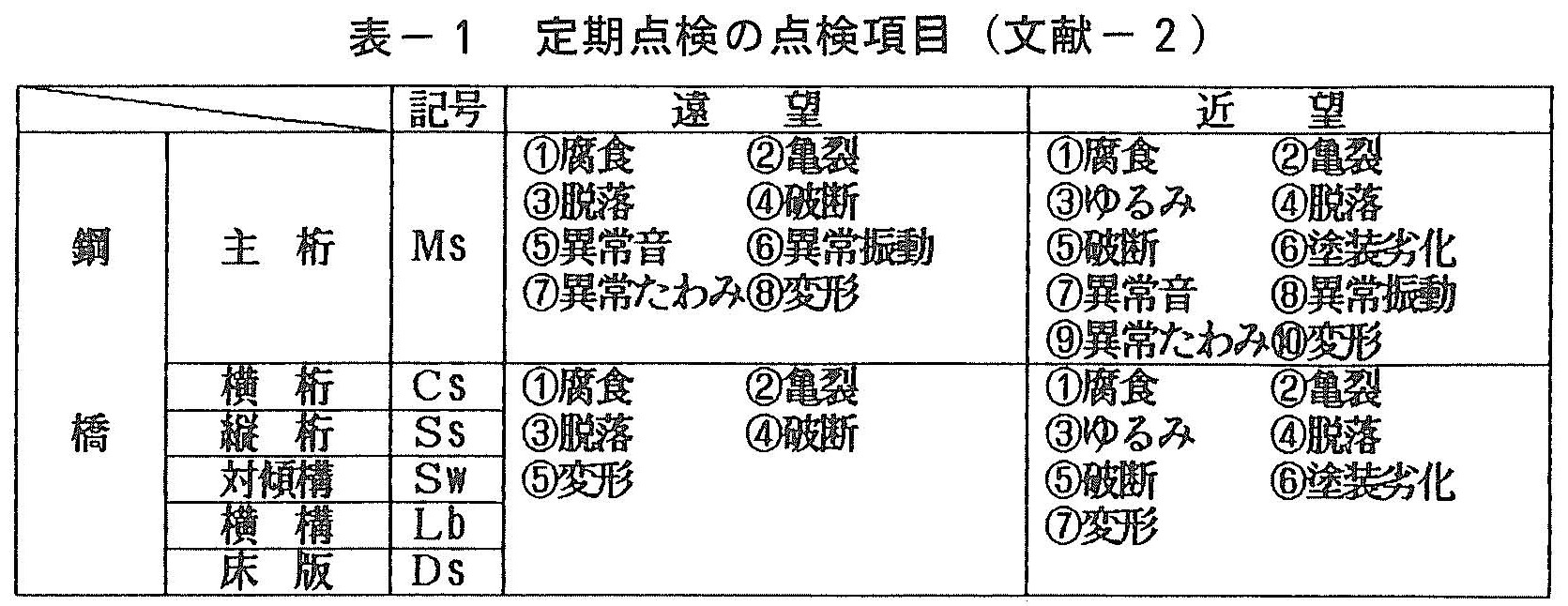

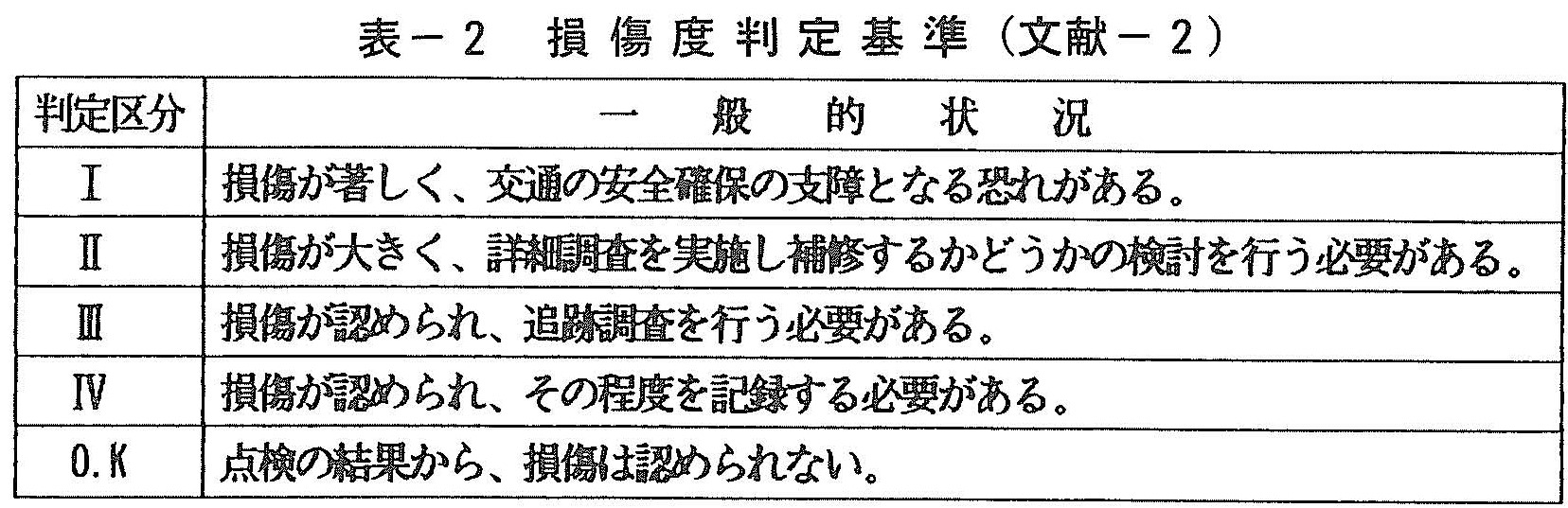

図ー1に点検の流れ,表ー1に定期点検の点検項目,表ー2に損傷度判定基準を示す。

過去の点検結果からみると,「腐食」,「塗装劣化」が群を抜いて多く,「変形」,「脱落」,「ゆるみ」,「亀裂」,「漏水・帯水」等がつづいている。

また,最近問題になっている損傷に疲労亀裂がある。道路橋においては,従来鋼床版を除き一般に設計応力に占める活荷重応力の割合が比較的小さいことから疲労について考慮しなくてもよいとされていた。しかし,近年の車両の大型化や交通量の増加により一部の橋梁に比較的軽微な疲労亀裂が報告されている。プレートガーター橋の主桁と対傾構の取付け部周辺の溶接部がその主な発生箇所であり,ソールプレート溶接部,箱桁内部のダイヤフラムや縦リブと横リブの交差部,横桁あるいは主桁と対傾構の取付け部周辺の溶接部の疲労亀裂は,大型車の交通量の多い路線や床版厚が薄くて床版支間が大きい橋で発生する傾向にあると報告されている。

そのほかの損傷としては,高力ボルトの遅れ破壊がある。高力ボルトの遅れ破壊はF13T,F11Tの高強度のボルトが締め付け後ある時間経過した後,脆性的に破壊する現象である。現在はF13T,F11Tは使用されていないが,F13Tについては昭和30年後半から昭和42年頃までに架設された橋梁の一部で,F11Tについては昭和46年頃から昭和52年頃までに架設された橋梁の一部において使用されている。

3 応力頻度計測

3.1 応力頻度計測の概要

通常橋梁における応力測定は,重量既知の試験車両を所定の位置へ静的に載荷する方法で行われることが多い。この試験方法は,多くの点における応力を同時に測定できるため,構造の橋梁特性を詳細に検討するためには優れているが,必ずしも実際の橋梁の状態を反映した結果が得られないという問題を残している。この点を補うための測定方法が応力頻度測定であり,長時間にわたって供用下の橋梁に発生する応力度を頻度分布の形で捕えようとするものであり,通過交通に対して全く影響を与えず計測することができる。

測定される応力頻度データには,その橋梁の実際の活荷重の載荷状態(交通量,車両構成,渋滞,車両通過位置,衝撃等)また,部材の腐食などの影響が含まれているが,載荷試験のような載荷条件と測定された個々の応力度とを対応づけることはできない。

3.2 解析方法

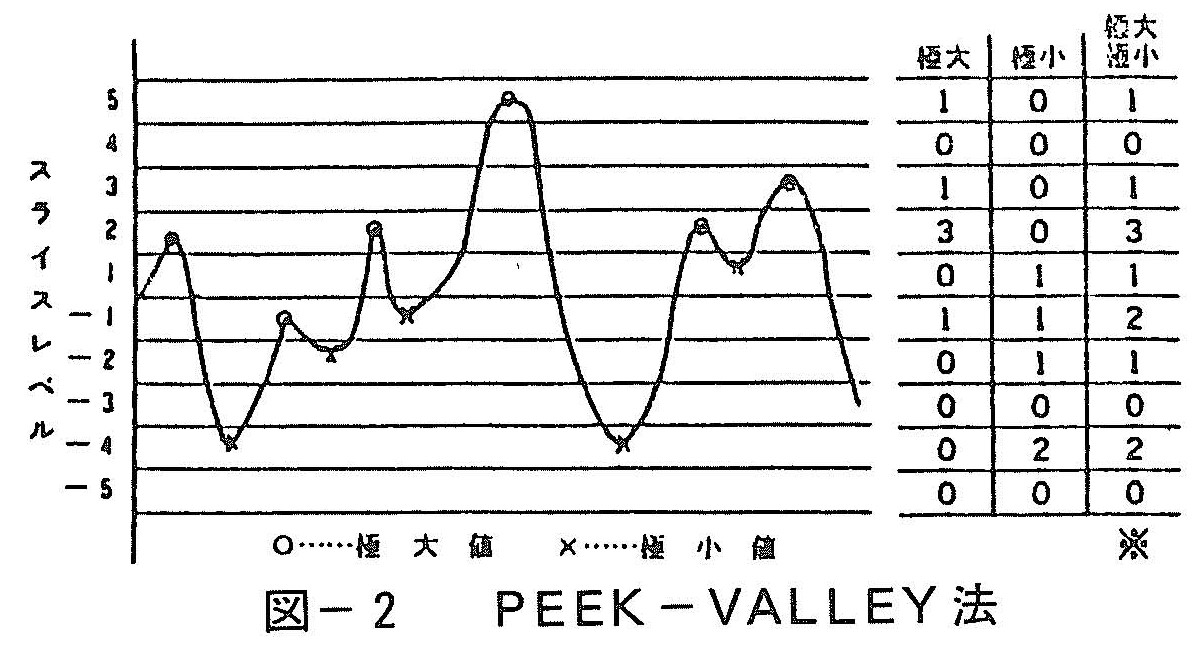

今回の測定では,24時間測定のPEEK-VALLEY法,RAIN-FLOW法を用いた。それぞれの方法についてその概要を以下に述べる。

(1)PEEK-VALLEY法

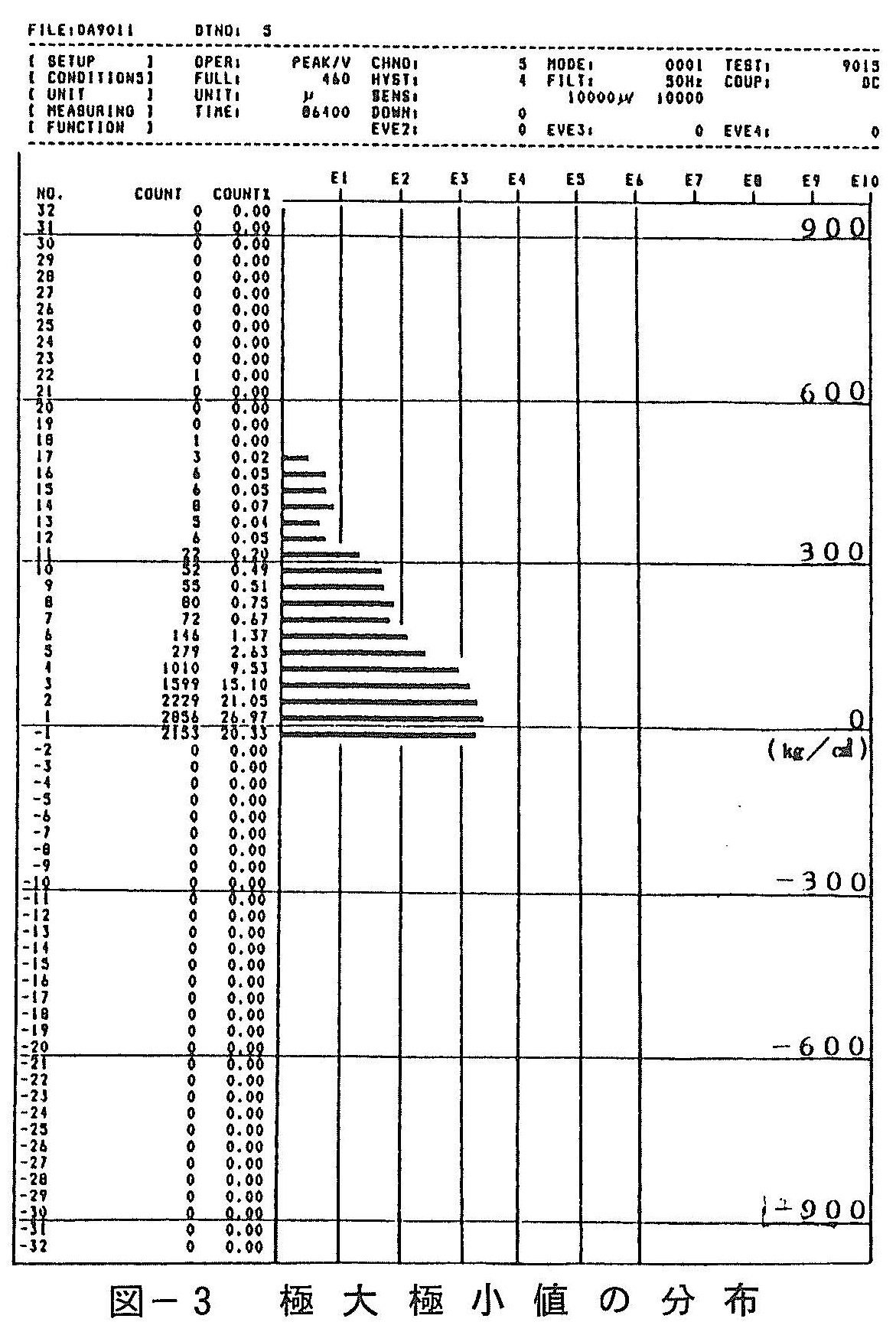

入力波形の傾きか正から負に変わる点を極大値,負から正に変わる点を極小値と定義し,入力レベルを中心に±32スライスに区切られており,スライスの応力度を30kg/cm2に設定すれば,960 kg/cm2までの応力に対して測定可能である。極大値,極小値が発生するたびに,そのスライスをカウントする。

(2)RAYN-FLOW法

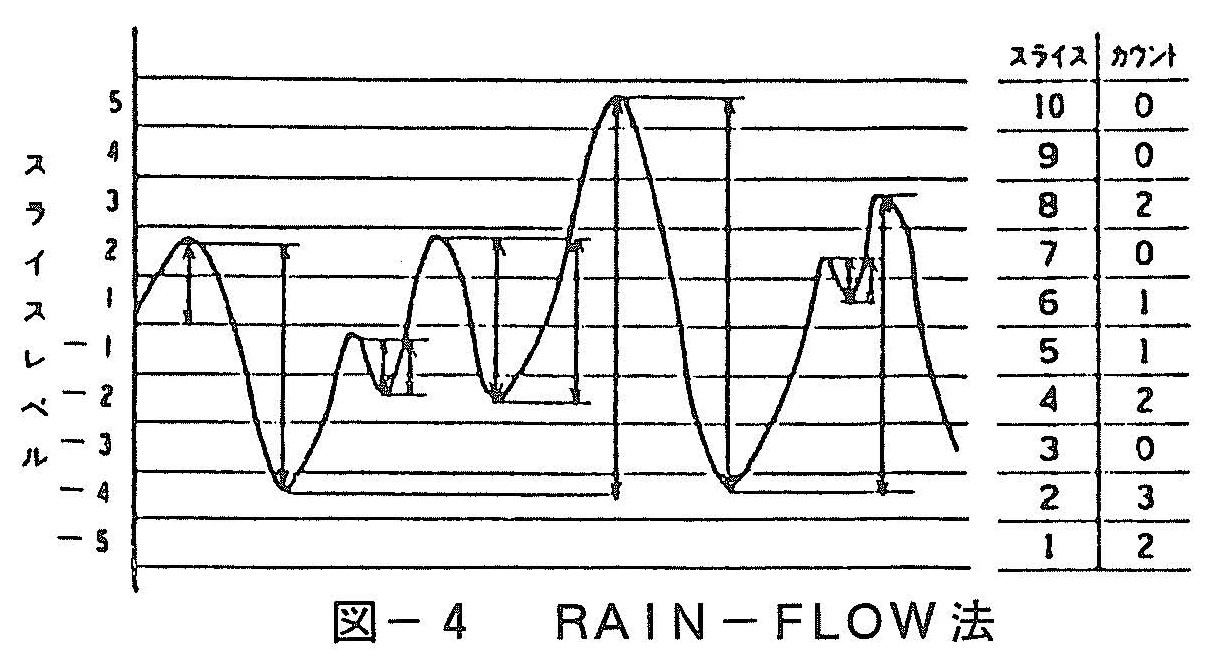

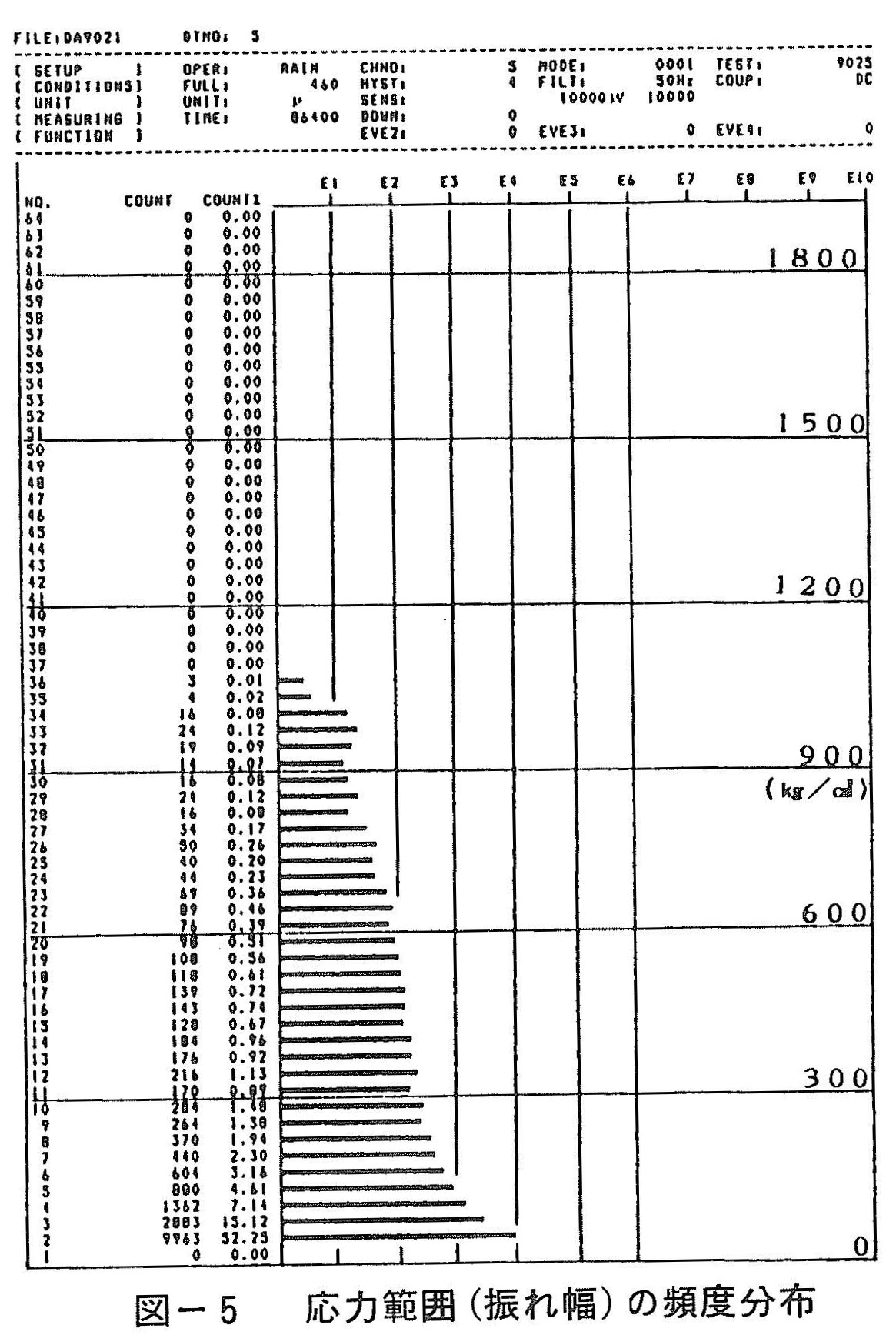

入力波形の振幅と発生回数をカウントする振幅法の一種で,極大値と極小値の間のスライス数をカウントする。繰り返し荷重を受ける材料の疲労被害の推定に用いる。

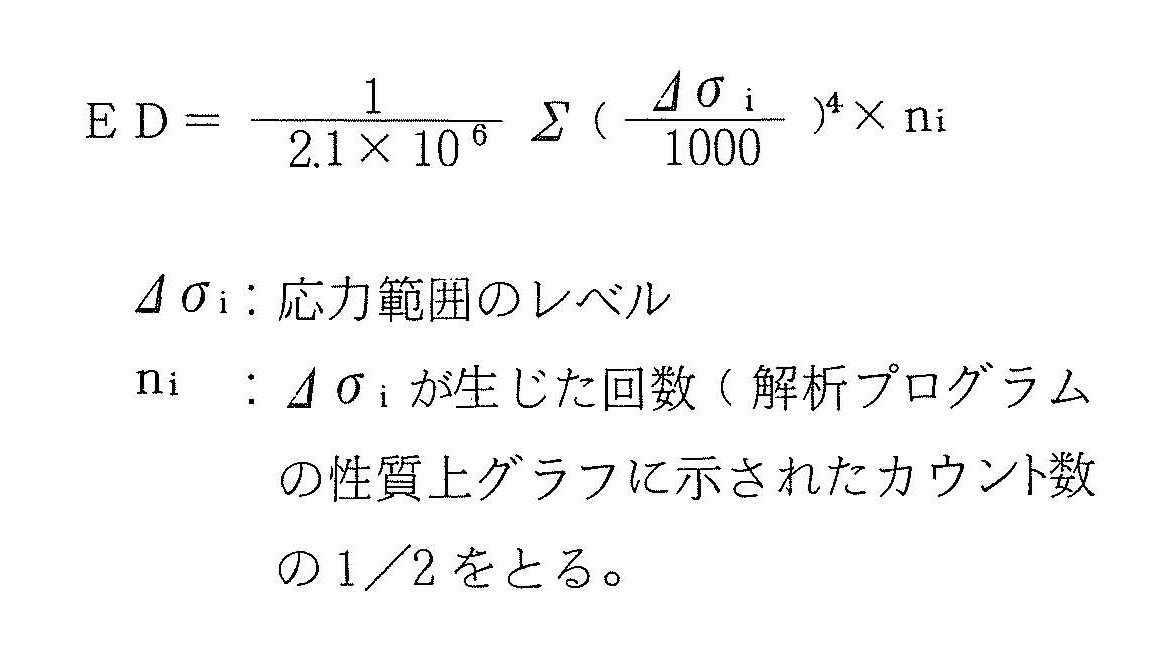

土木研究所(文献1)の提案によればRF法によってえられたデータは,応力範囲を⊿σとし次の式で定義される換算疲労被害EDを用いる。

この指標は繰返し応力範囲⊿σと疲労寿命(繰り返し回数N)が以下の関係にあること

および実構造物の疲労の評価によく用いられているMinerの線形累積被害則から導かれたものである。ここで定義するEDは応力頻度を測定した部材に200万回疲労強度が1000 kg/cm2の溶接部等の弱点があった場合24時間の間に受ける被害によるダメージを表わし,ダメージが累積されたEDの合計が1.0になったときに疲労被害が生じることを意味する。

またEDの逆数は測定を行った日の交通条件が続いたと仮定した場合,損傷が生じるまでの日数を表すことになり,これをさらに365で割れば損傷を生じるまでの年数を表すことになり,ここで,この値を換算疲労寿命ELと定義する。

200万回疲労強度の1000 kg/cm2というのは,橋梁の部材に含まれている溶接部の中で最も低いものに相当するものでELの値が期待する年数よりもずっと大きければ,疲労の問題はほとんど生じないものと評価することができ,反対にこの値が小さい場合には,さらに慎重な検討が必要であることになる。

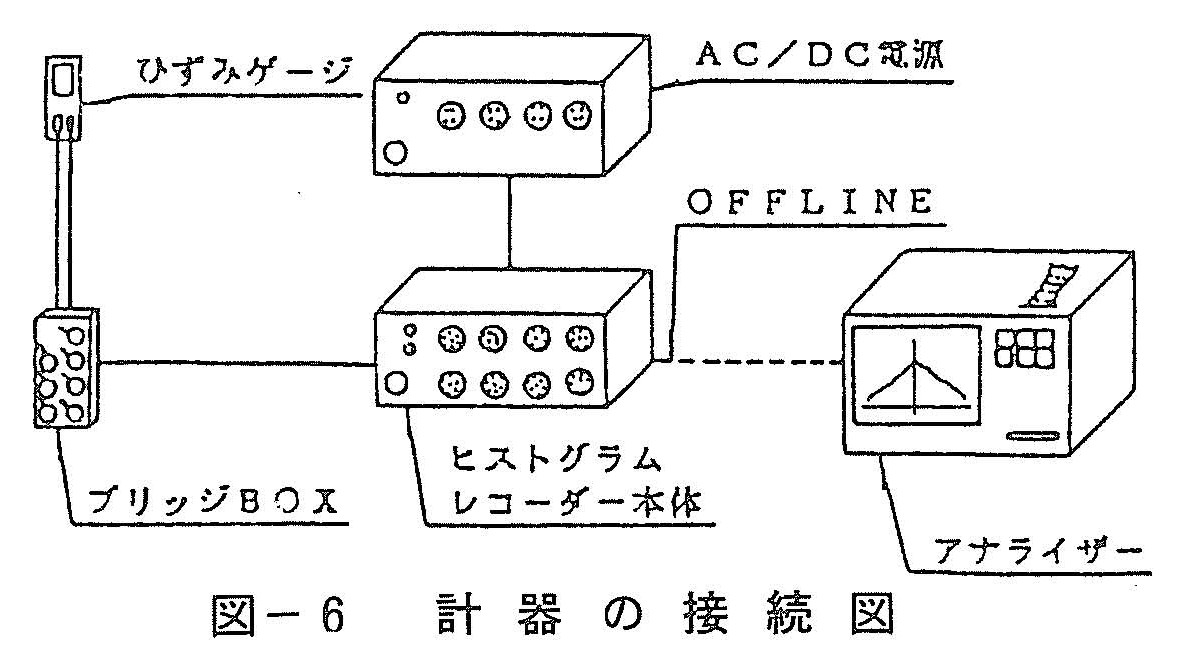

(3)計器の接続

本測定は,計測データを記録し保存するヒストグラムレコーダHR-808A,ヒストグラムレコーダに測定方法や初期条件の設定およびデータのフロッピーディスクヘの収納などを行うヒストグラムアナライザーHR-821,電源ユニットHR-878より構成されている。計器の接続は図ー6のように行う。

4 調査結果

4.1 調査対象橋梁

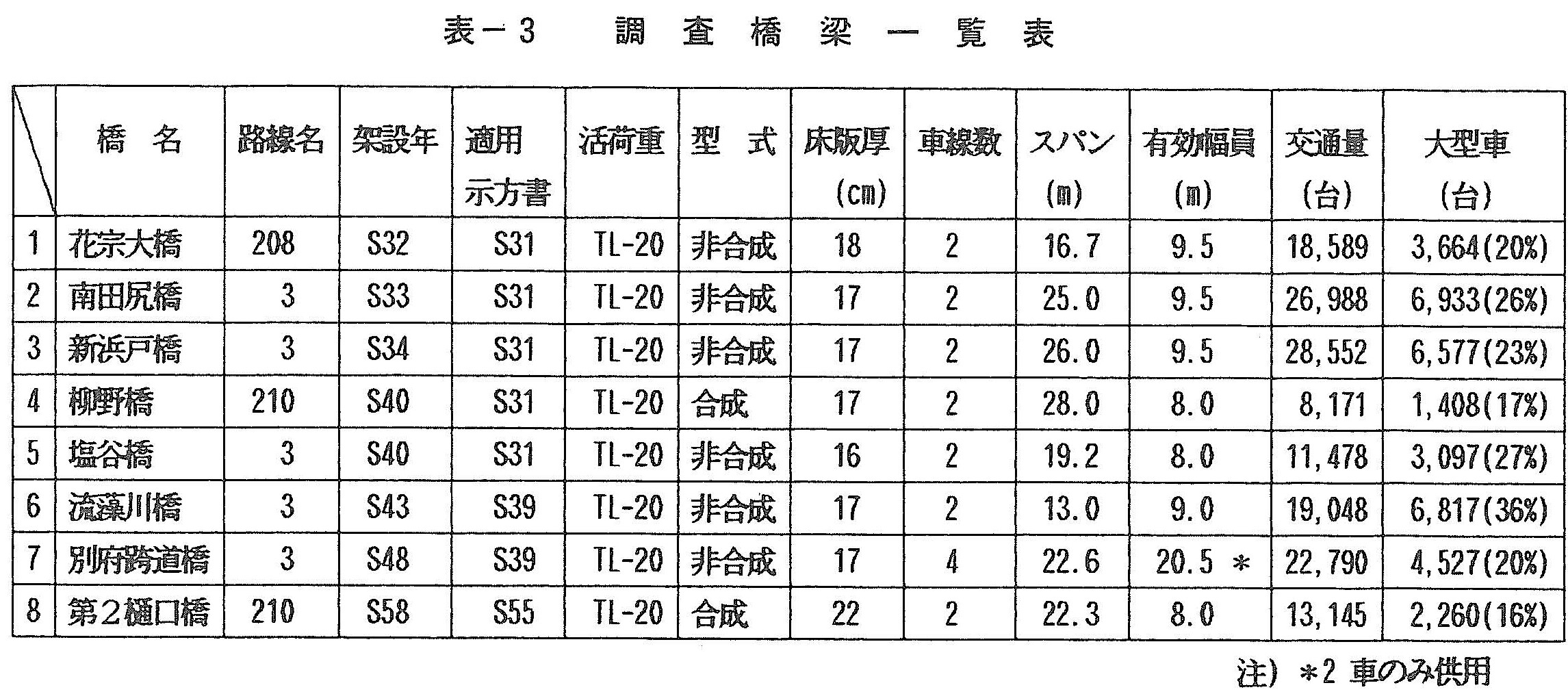

今回行った鋼橋は鋼鈑桁8橋であり,その概要は以下のとおりである。

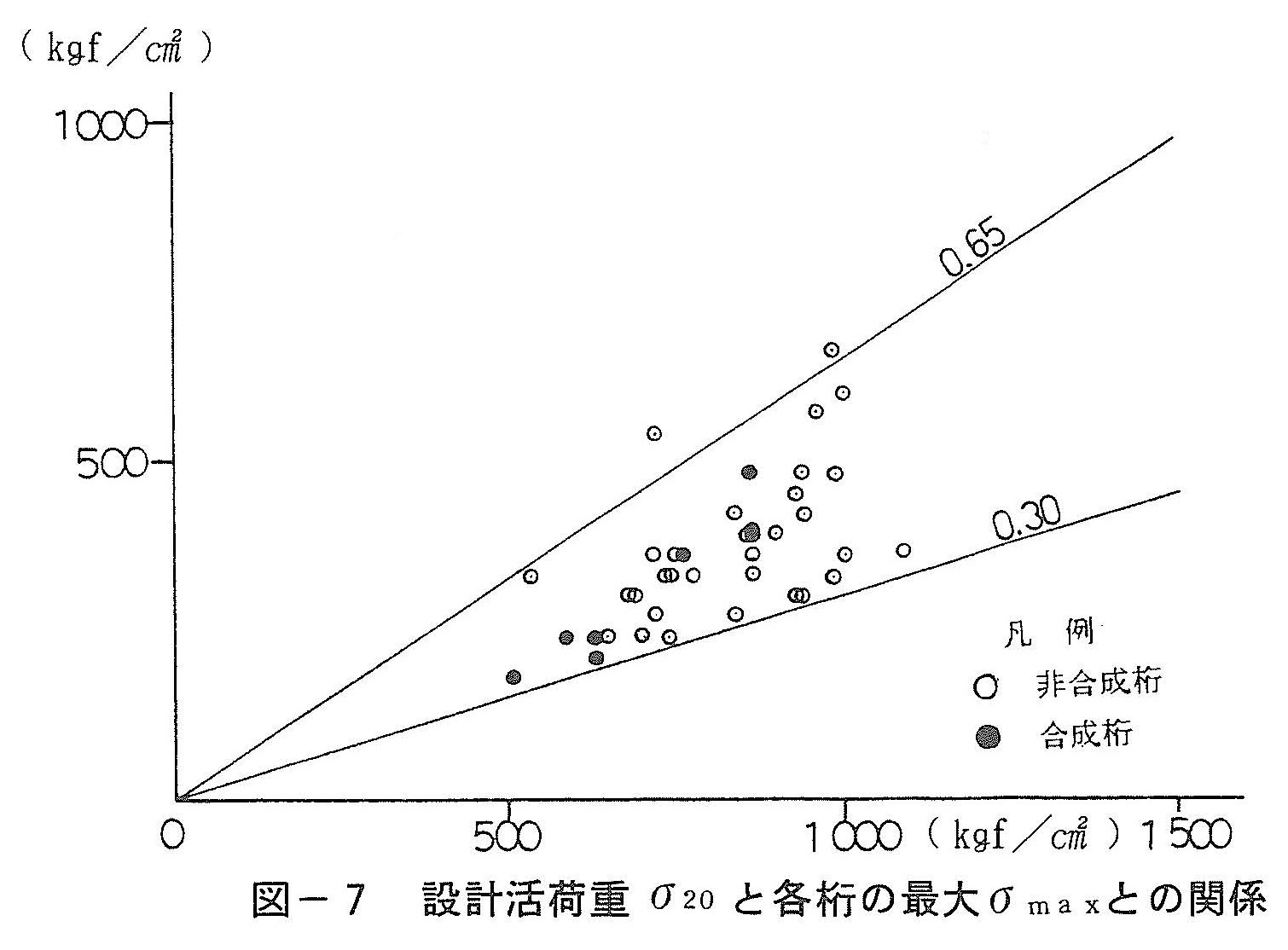

4.2 発生応力度と理論値との関係

図ー7は格子計算を行い各桁の断面力により算出したTL-20による設計活荷重応力度σ20と測定によって得られた各桁の最大応力度σmaxとの関係を示している。各桁によって最大応力度σmaxにはバラッキがみられるが,その値は0.3~0.6程度の範囲になっていることがわかる。

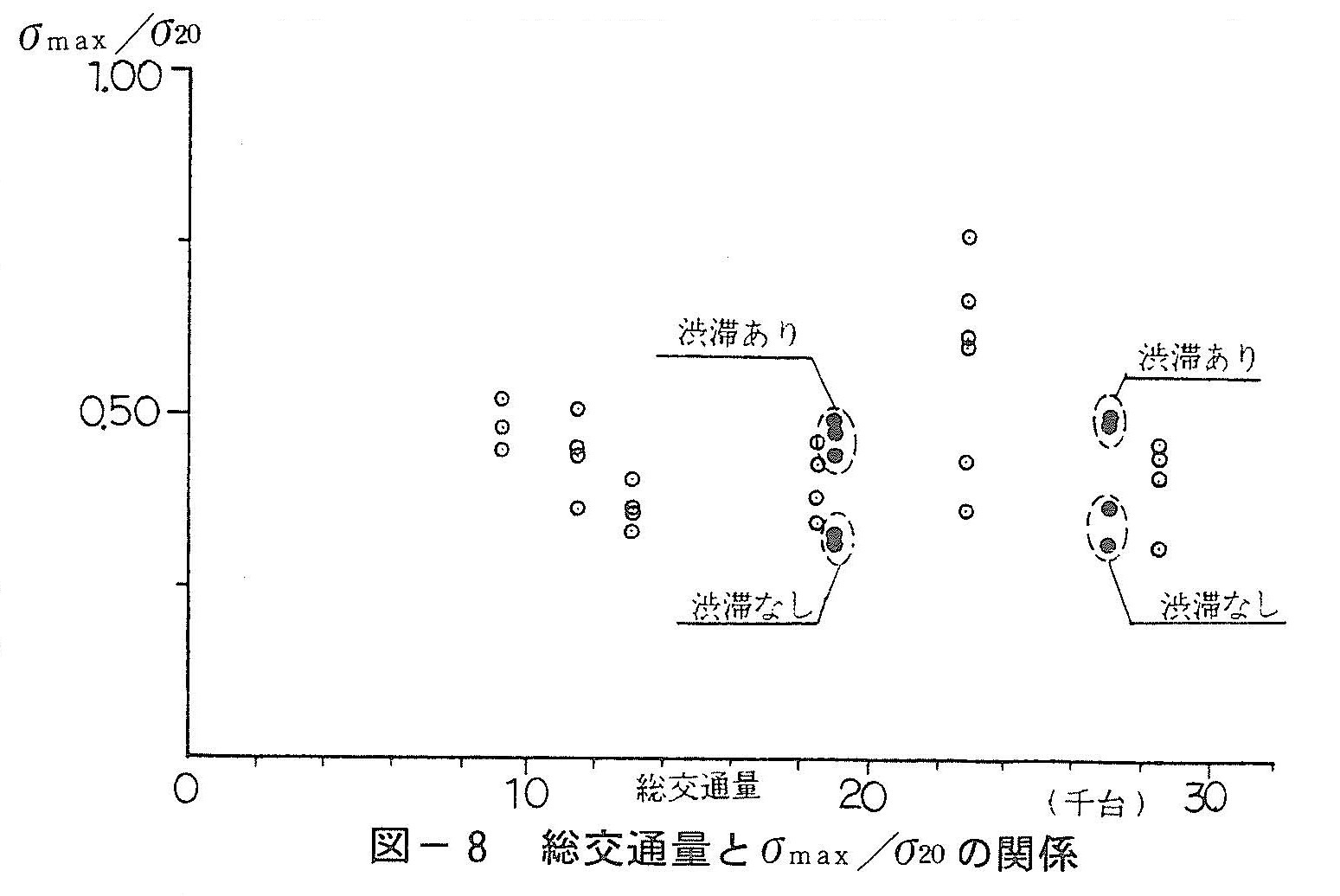

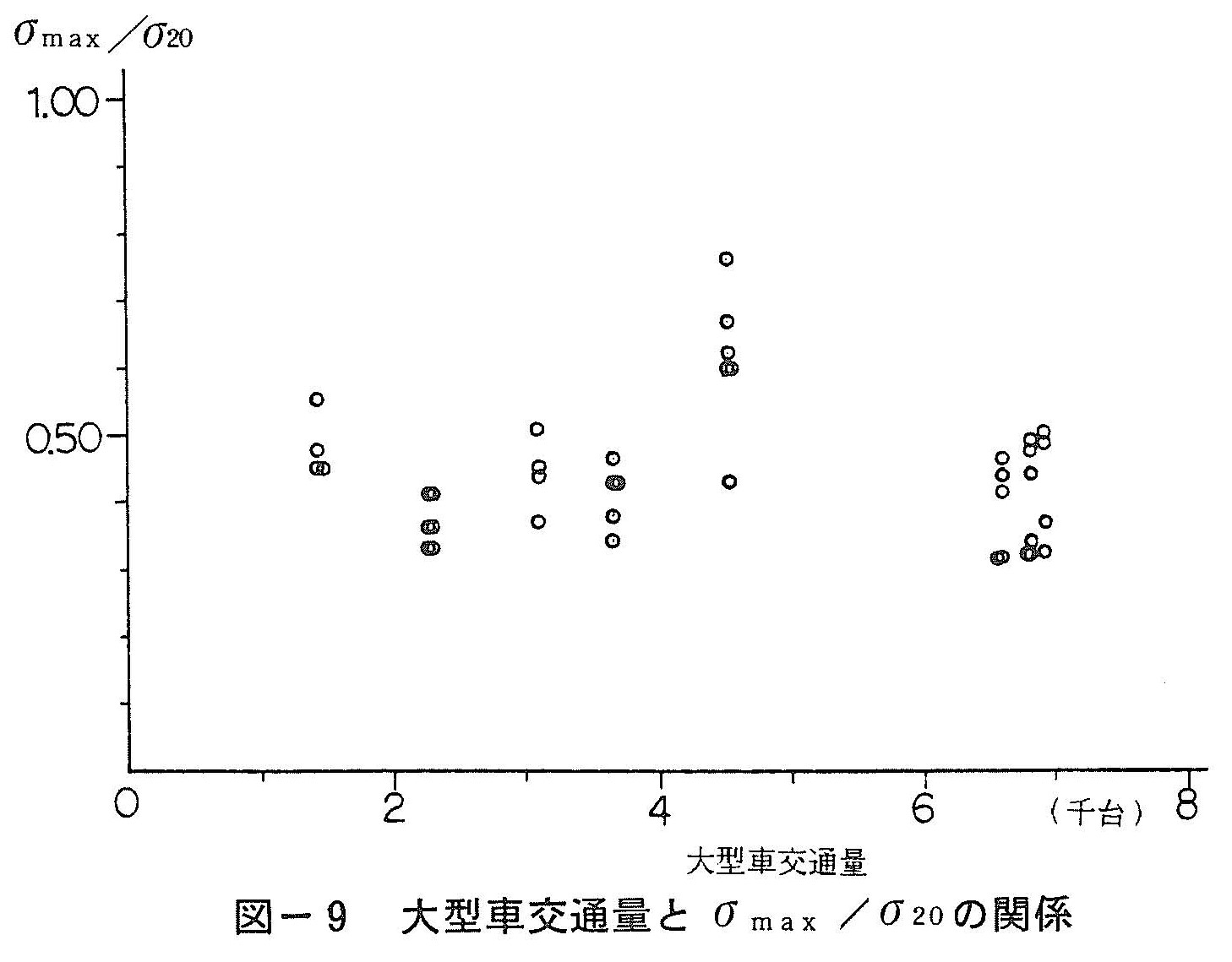

4.3 交通量とσmax/σ20の関係

図ー8,図ー9はそれぞれ総交通量,大型車交通量とσmax/σ20の関係を示したものである。この図から

①総交通量,大型車交通量との間に相関は得られなかった。

②信号により渋滞する橋梁では,渋滞の発生する車線の方が他の車線よりもσmax/σ20の値が大きい。

等がいえる。

4.4(σa-σd)/σ20とσmaxの関係

構造特性として(σa-σd)/σ20を用い,σmax/σ20の関係を見た。

これは,部材の許容応力度から死荷重応力度を引いた値を活荷重応力度で除したもので活荷重に対する余裕の程度を示している。図ー10にこの関係を示す。

この図で,活荷重応力度に対し余裕のある桁と余裕のない桁のあることがわかる。これを設計年度別に見た場合,31年示方書で設計された橋梁は外桁と内桁で差があり,特に外桁において余裕のない設計になっている。これに対して,39年示方書で設計されたものは外桁,内桁で差がないことがわかる。

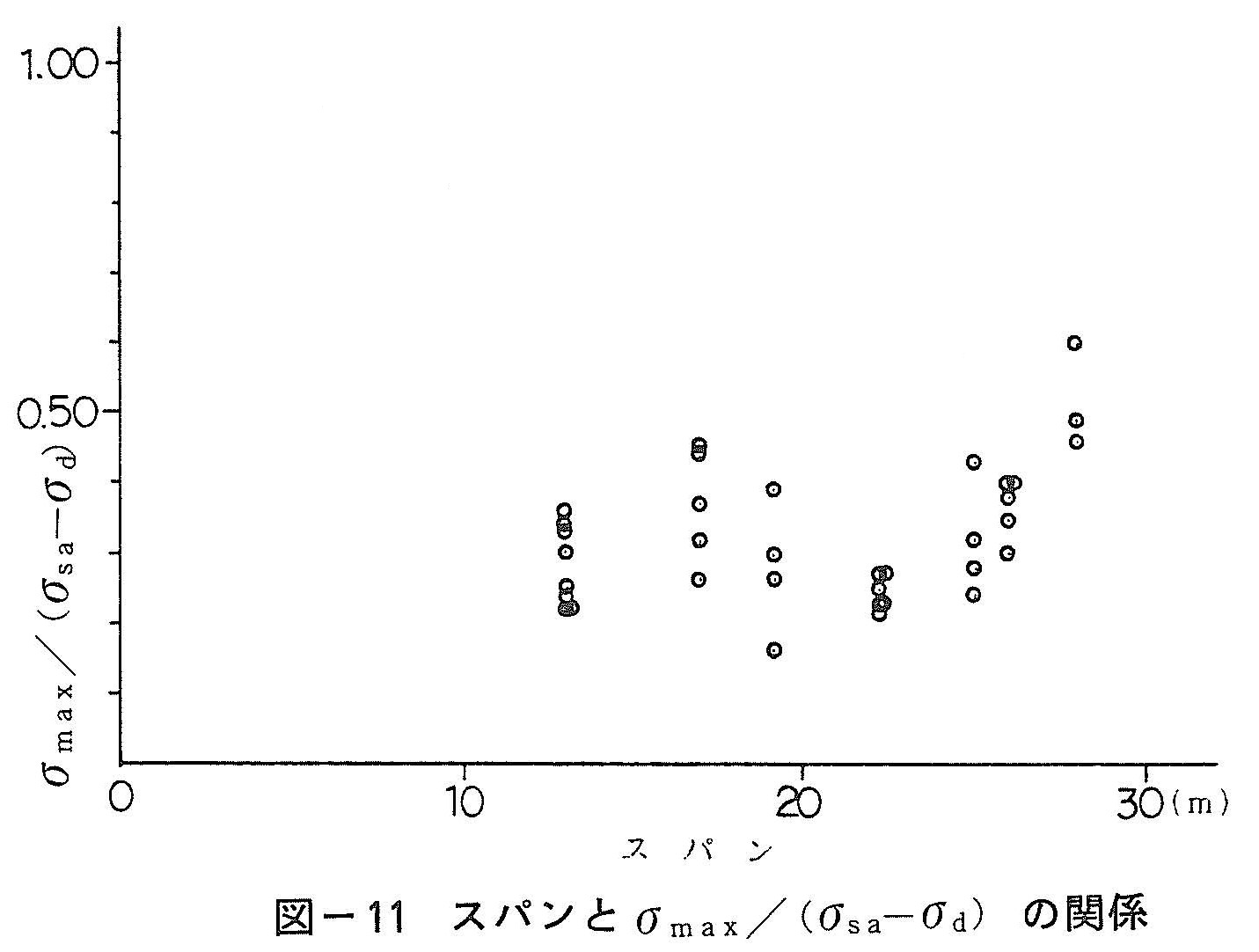

4.5 スパンとσmax/(σa-σd)の関係

図ー11はスパンとσmax/(σa-σd)の関係を示したものであり,σmax/(σa-σd)の値はスパンに対し,右上りの傾向を示している。これはスパンの短い橋梁では車両が1,2台しか載荷されないのでT荷重に近い状態になるのに対し,スパンの長い橋梁は複数台の車両が載荷されるのでL荷重に近い状態になると考えられる。

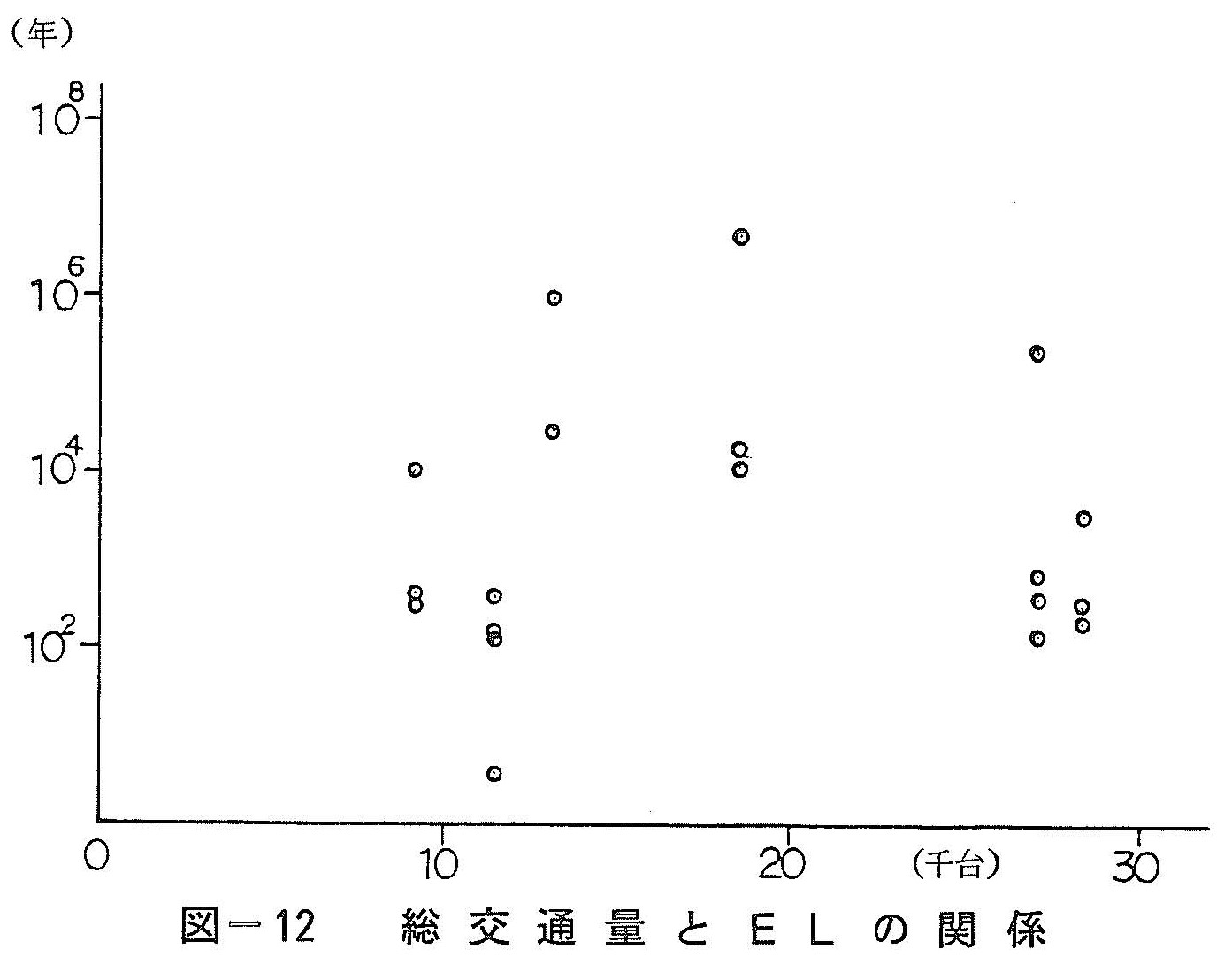

4.6 EL(換算疲労寿命)と交通量の関係

EL(換算疲労寿命)と交通量との相関を見るために総交通量とELの関係を整理したものを図ー12に示す。このELはスティフナーについて調査した結果である。今回の調査では交通量との関係は特に得られなかった。また,一橋を除いては大半が100年以上の値となり,鋼桁は疲労で破壊することは希であることがわかる。

5 今後の課題

5.1 今回の調査結果のまとめ

今回,鋼鈑桁8橋について,調査を行った結果判明した点は以下のとおりである。

① 橋梁に発生する実交通による応力度は,設計活荷重(TL-20)による応力度の0.3~0.6程度である。

② 最大応力度と実交通量の間には特に相関は見られなかった。これは測定時間が24hrであったことも原因であろう。

③ EL(換算疲労寿命)は一橋を除き大半は100年以上の値となったが,交通量との相関は特に得られなかった。

④ 設計年度によって外桁と内桁に発生する応力に余裕のある場合と無い場合がある。これは設計における断面力算出方法の違いによるものが一つにはあると推定される。

特に,昭和31年示方書で設計された桁の外桁に余裕のないことが判明した。

特に,昭和31年示方書で設計された桁の外桁に余裕のないことが判明した。

⑤ 信号などで車が渋滞する橋梁は大きい応力度が発生する確率が高い。

⑥ スパンと活荷重応力度の関係はスパンが長いほど大きい値となり,これは示方書に示される活荷重載荷の考え方に一致している。

5.2 今後の応用性

今後,応力頻度計測を有効に利用していくには以下に述べるような使用方法が考えられる。

(1)長期測定の実施

鋼桁における24時間応力頻度測定では,各桁に発生する最大応力度はある範囲のばらつきを持っているが,その値は設計活荷重応力度に対して0.3~0.6程度で鋼桁の許容応力度を越えることは希であろう。

そこで,各桁に発生する最大応力度を詳しく調べるために長期測定を行い,その結果,橋梁に発生する活荷重応力度と設計活荷重応力度との相関付けを行い耐荷力判定の資料とすることが考えられる。

土木研究所(文献3)において実橋の活荷重応度測定結果を用いた安全照査試案で述べられているので,個々の鋼桁について一週間程度の測定を行い,得られたデータをこの照査式に当てはめた結果を用いて耐荷力の判定の資料とする。

(2)供用年数が50年経過した鋼橋への適用

橋梁の耐用年数は50年と言われているが,当時の設計荷重T-8等は現在のTL-20より小さい。

従って,T-8等によって設計された橋梁の応力度を測定してみる必要もある。

土木研究所(文献3)で行われた調査結果では許容応力度を越えると言う結果は出ていないが,データ数を増やしてこのことを明らかにすれば,50年経過した鋼桁も十分耐荷力があると判定できる。

(3)他型式の鋼桁への適用

今回調査した鋼橋の型式は全て鈑桁である。今後は箱桁,トラス,アーチ等の型式の調査を行ってその応力発生状況を把握し,維持補修の判断の資料とする。

(4)補強効果の確認

耐荷力が不足した橋梁の補強,床版を補強した合成桁等は補強した後の応力追跡調査はあまり行われておらず,補強効果の確認がされていない。

従って補強前と補強後の応力度調査を行うことによって補強効果の確認と補強方法の妥当性についての資料とすることができる。

(5)局部応力の調査

鋼桁の切り欠き部や局部の応力集中点は弱点になることが多く損傷が発生することが多い。これらの応力状態については改善がなされ示方書において設計に反映されるようになっているが,古い橋については放置されているのが現状であろう。

6 あとがき

今回は鋼鈑桁8橋を対象に,鋼桁部とスティフナ一部について調査を行ったが実交通により発生する応力状態の傾向はつかめたと考える。すなわち,実交通により発生する応力は理論値に対し,0.3~0.6程度であることが判明し,かなりの余裕を有していることがわかった。

今後,これらの調査範囲を広げることによって鋼橋の耐荷力の判定あるいは維持補修の判断の際の資料にすることができると考える。

その他,今後鋼橋の維持管理を行う際の点検上の留意点としては以下に述べるようなものがある。

① 腐食および塗装劣化は鋼橋で最も生じやすい損傷である。経時的に徐々に進行するものであるから点検時にその程度を重点的に把握し,個々の橋梁ごとにその進行状況を把握することが大切である。特に飛来塩分量の比較的多い沿岸部,亜硫酸ガスの影響が懸念される工業地帯や温泉地域などでは重点的に「腐食」,「塗装劣化」について点検する必要がある。

② 疲労亀裂の発生は個々の橋梁の構造とも密接に関係しているため,損傷の発生が報告されている構造と同じような構造を用いている橋梁では特に注意して点検することが望ましい。また,一般的に大型車交通量が多いほど発生の可能性は高くなるので,大型車交通量が多い路線に架かる供用年数の比較的長い橋梁については注意深く疲労亀裂の有無を調べる必要がある。また,亀劣は一般に非常に微細で発見が難しいことを念頭におき,点検しなければならない。発見の方法としては,溶接部の塗装のわれ(特に錆汁を伴う箇所)の有無に注意し,われが発生している箇所の塗装をはがして確認する方法が簡単かつ有効である。

③ 昭和30年後半から昭和42年頃までの期間,昭和46年から昭和52年ころまでの期間に架設された橋梁でF13T,F11Tの高力ボルトが使用されている場合は,その遅れ破懐が生じている恐れがあるので,ボルトの脱落に注意するのが良い。

④ 主部材は大きな変形または主部材,二次部材の亀裂が発見された場合においては,その損傷が橋梁耐荷力に重大な影響をおよぼす可能性もあることから適切な対応を行う必要がある。

最後に本報告が今後の鋼橋の維持管理の資料として役立てられれば幸いである。

参考文献

1 土木研究所資料第2420,既設橋梁の耐久性評価・向上技術に関する調査研究

2 土木研究所資料第2651,橋梁点検要領(案)

3 第42回 建設省技術研究会,既設橋梁の耐久性評価・向上技術に関する調査研究