美しい水辺環境と土木技術について

―伝統工法からの視点―

―伝統工法からの視点―

㈱西日本科学技術研究所

代表取締役

代表取締役

福 留 脩 文

1 はじめに

一昨年の河川法の改正から,現在は自然環境に配慮する待ったなしの新しい川づくりの時代に入っている。そうなると状況は途端に変わるもので,全国的にこの本質論を審議するよりも,いかに現場を施工するかという実践の方に関心が移っている。

一昨年の6月下旬,私に青森県下北半島にある大畑町から一本の電話が届いた。この町にはその前年,市民団体の招きで県土木部や町の人達に近自然工法の紹介をしたことがあり,そしてそのすぐ後に二度目の講演を依頼されていた。河口部でこの町を割って津軽海峡に流れこむ大畑川は,かつてアユをはじめ沢山の魚たちが生息していた。しかし,近年の河川改修ですっかりその自然は失われたという。電話の主はさらに,「公演会翌日に予定している現地見学会の際,貴殿には大畑川を再生させる工法を実地に試みてもらいたい。県の土木事務所も了承済みだ」というのである。

当日は午前8時から午後3時まで,町長はじめ多くの人達が見守る中,現地に準備されていた石材を使って,ちょうど護岸の崩れた箇所があったので,水制でこれを保護し河床にも雁行状の石組みを施した。土木工事は時に限られた時間の中で,設計書なしで現地調達材を使い完成させねばならない。しかし,その1ヶ月後の地元新聞には,「近自然工法でアユ群れる」という記事が一面に掲載された。

ところで,かつて本誌に「美しい水辺環境」をテーマに執筆させていただいた(1995.6)。その時は,自然山河や動植物の骨格にあたる「リブ」と,やわらかい肉付き部の「グローイン」という共通したフォルムに着目し,新しい土木風景をデザインすることを提案した。本稿ではその具体的な工法として,とくに石積みの技術を検討したい。

2 石を積むということ

1)鉄砲の伝来まで

石を積む作業は,人類の誕生以来,地球上の至るところで営々と続けられてきた。小さな野石は生活する身の回りに,巨石は宗教的なシンボル構造にと,世界中にその跡が残されている。石を高く積む歴史では,エジプトのピラミッド,とくに第三王朝始祖ジェセル王(推定在位は紀元前2650~2610年)のとき建造された高さ60メートルの構造が興味深い。指揮をとったのは宰相で天才的技師イムヘテプで,石材を内に約15度傾け,高く積んでも外に滑り落ちないようにした(「土木と文明」合田良実,鹿島出版会より)。

わが国でも近年,約1万年前の縄文前期から弥生時代にかけての住居跡や集落の遠跡が発見され,この時代の文化が段々と明らかになり,そこに多くの祭祀施設はじめ道路や農業用水路に使われた石も発掘されている。それらは1トンを超す大石,頭石大の野石積みなどと多様である。そして農耕文化が進み豪族が登場し,数トンから10数トン近くの巨石で石室を築いた巨大墳墓が建造される。巨石組みは布石型を柱や壁の一部には立石に,梁には水平に合端をきちっと加工して据えた例が見られる。

しかし,外敵防御が目的の強固な高石垣や,治水目的の河川の護岸や水制などに本格的な土木技術が登場するのは,戦国時代末期を経て近代を待たなければならない。それまでの軍略上の防御施設は,堀や土塁,また自然の断崖や山の急斜面を利用する形態が,古代から中世に至る山城や砦・館によく使われていた。その中で特徴的なのは,九州北部や山口県に残されている神篭石 系山城であろう。福岡県御所ケ谷の構築様式は,布石石材の短径の方を控になおかつ水平積みとし,石塁の高さ3~7メートルのほぼ直壁に積んでいる。技術は百済から亡命してきた貴族が築城の指導にあたったという。

2)近世城郭の登場

時は1543年,種子島に鉄砲が伝来しそれまでの戦略が一変する。城石垣もそれに応じて高く,土圧や水圧にも強い構造を目指すことになる。短時日でしかも難攻不落の石垣を築くには,用材に条件をつける暇はない。野石や粗割石を,大小あるがままに使う技術が必要になる。今日の川づくりにも要請されることである。この文字通り一所懸命下に工夫された手法は,控を十分大きく,石尻を下げ,巨石は水平に,不定形な大小の石は下部築石の積み口形状に合わせていくもので,縦目地を通さないのが原則である。その結果できる横目地の特徴から,この築き方は「布目崩 し」と呼ばれる。

この技術への取り組みは,1576年,織田信長の安土桃山城の築城に始まる。現在の大津市周辺にいた石材加工職人の一団が集められ,穴太衆 と呼ばれた。その後加藤清正らと共に,日本の自然条件に合った高石垣を構築する技術を高め,全国の城づくりに先導的な役割を果たした。これが日本近世城郭の石垣様式の幕開けで,その「縄張り」と呼ばれる平面プランのあり方や,高石垣の隅角稜線部の算木積み構造,また法勾配先端部への反りの導入などは,清正の工夫によるところが大きいという。

しかし,時代が安定化すると,この野石主体の構築様式は,今日の間知石に近い加工した割石・切石の高石垣に変化する。技術自身の合理化もあったが,幕府が命ずる城普請や川普請,道路普請に,諸大名が材料の調達・運搬や築石作業で効率化を迫られた要因も大きいといわれている。寛永年間の頃からこれが主流になるが,当初の構築様式は布積み型である。これで高石垣を築けたのは,石垣の高さに応じて石材の面や控の大きさを定め,高石垣では下層から天端に向けその大きさを相応に、変化させていたからであろう。

この間知石垣は幕府の普請事業からさらに神社仏閣や民間にも普及し,石材の加工や積み方にも改良を重ね,さまざまな構築様式が開発されている。例えば,間知石の下端と上端の両角を切り落として六角形の石拵 えをした亀甲積みは,構造は最強で美観面で最も格式高く捉えられるため,神社仏閣などの主要な石積みの場所に使われている。

ところで,幕藩体制下に最高の技術が要請される城石垣で,この間知石積みはどこまで発展したのかというのが私の長年の関心事であったが,昨年,幕末期に築かれた函館五稜郭と品川砲台跡にその構築様式を見た。間知石を立てて約45度,右に左に互いに寄りかかるように傾けて積んでいく谷積み。全体に何重にも石組みアーチができる構造となり,とくに河川護岸には有利な積み方となる。今日,コンクリート間知ブロックで谷積みと呼ばれる矢羽積みは,明治以後開発された数多くの谷積み手法の一種で,材料の規格を統一し,胴や裏にコンクリートを補充して施工技術をずっと単純化したものである。

3)河川に残る伝統的石積み

最近,中国山陰地方の鳥取県で,藩政時代初期の築堤の遺構や少なくても100年以上昔の石出し水制を見る機会があった。かつて『因幡 の暴れん坊』と称された千代 川の現在でも機能している石積み護岸は,慶長から元和年間に至る凡そ20年間に築造されている(建設省中国地建・鳥取工事事務所,1978:千代川史)。藩政時代に百回にも及ぶ洪水を繰り返した千代川はまさに暴れ川で,今日でも多数残っている石積みは江戸初期のものという。現場踏査した場所は,天端だけコンクリートで補強されていたが,まぎれなく慶長年間までの布目崩し様式である。

またその千代川に合流する一級河川八東 川には,1730年代,度重なる洪水の被害を防御するため,東村勘右衛門が農民を指揮して築いた(山野英昭,1998:八東川と勘右衛門,鳥取県建設技術協会)という,1トン前後の大石による石積み護岸がほとんど損壊せず残されている。ここでの構築様式は,大型の球形や楕円形の川原野石を主に6個巻となるよう積んでいる。従い,石積み全体に縦目地が通る弱点は見かけられない。

その6個巻の石積み様式は,日野川中流域に残されている石出し水制にも見られた。急流河川の水衝部直上流区間に埋没していたのを,最近の河川改修に関連する調査の中で確認されたものである。栗石や割石で築造され,長さも10メートル近く,それが約10碁ほぼ完全な姿で残されている。堆積していた土砂は,水制効果によるものであろう。

九州では熊本市を流れる白川に,江戸時代初期の石積み護岸がほぼ完全な形で残されている。通称鶴田公園の護岸部で,石材は一部に戦国時代のキキ矢跡も見られる野石や割石が主体で,基本的に布目崩しの手法が用いられている。ただし,護岸全体は,主体はその時代のものであるが,その後に嵩上げされた構造と一体で,現代に至る時代々々の構築様式が層になって見られる。他にも九州の河川には,加藤清正時代の構築といわれる護岸水制や,物資輸送用の船着き護岸などの施設が加勢川や菊池川などに見られ,この時代の技術の確かさがうかがえる。

変わったところでは,広島県福山市の堂々川を中心に,日本砂防堰堤の原型といわれる施設群がある。福山藩によって築造された“砂留”と呼ばれるもので,現存する最古のものは安永2年(1773年)以前といわれる。構築様式は大割石による階段式布積みと,粗割石による谷積み,またはそれらの混合積みが主体である。明治以降も嵩上げされていった例も見られ,堤高が10メートルを超すものもあるが,築造当時の原型をそのままとどめているような構造も多く残されている。

3 石積みの平面形状

ところで,文化・文政期に石垣構築法に関する書物が著わされているが,この城郭普請の縄張りつまり平面設計の仕方について,興味深い方式が示されている。

『「地形 」とは,地面をならし固めて基礎を作ることをいうが,―中略―山城については,まず山形 (山の形状)にそって築くべきである。もし50~60間(約90~109メートル)の長間におよぶ石垣であれば,「一文字」(まっすぐ)に築き,―中略―「一文字」の石垣に続く石垣は「輪取 り」や「シノギ角」で築くと丈夫である』(北垣聰一郎,1987:石垣普請,法政大学出版局)

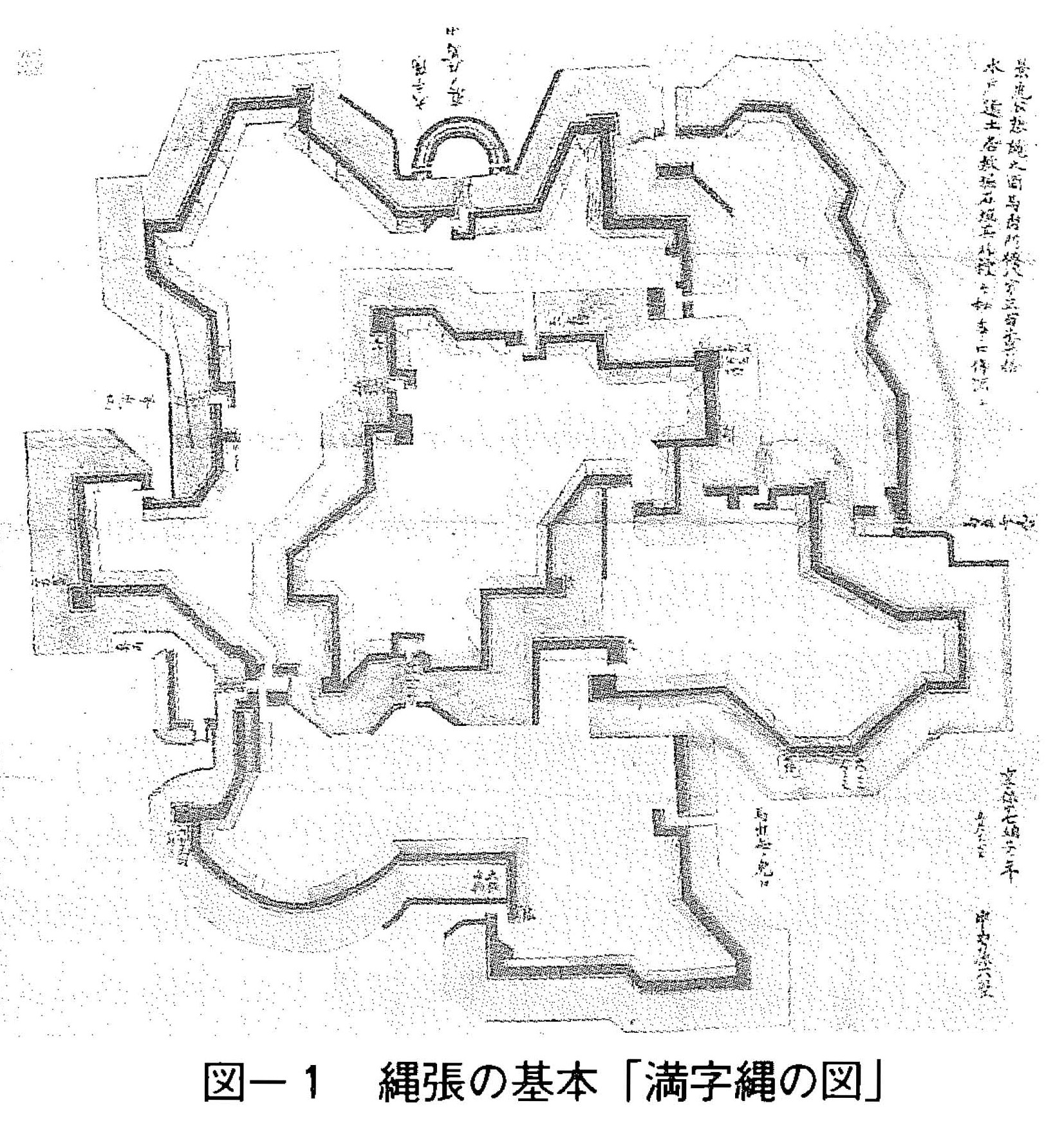

ここで,「シノギ角」とは石垣の隅角稜線部を直線形で鈍角に交わらせること,「輪取り」とはそれと同様に隅角稜線部を弧状に組み合わせたもの,さらに「出角」とは三角形状に出っぱった算木積み稜線部,「入角」とは出角が凸部であるのに対し凹部のことを指す。(図ー1)

実際に日本の近世城郭の平面図を見ると,この山形 にそった地形 様式が随所に配置されていることがわかる。その結果,日本の城石垣の構造は,平面でも立体でも,城が立地した元の地形のリブとグローインを活かして構築した状態がうかがわれる。これにより単に構造上の安定性向上と,戦術上から敵を観察し攻撃し易くという目的ばかりでなく,見た目にも自然の景観要素を人工的に強調し再現した結果となり,極めて優美な日本の城郭独特のデザイン手法を完成させている。

この地形 の取り方は,内曲輪 ,または本丸や二の丸の城郭石垣と同様,もう一方の防御施設である中曲輪や外曲輪を囲む堀の腰巻石垣にも用いられている。通常,堀は低地を人工的に掘り下げ自然河川から導水するものであるが,自然河川を防衛線にしてその河岸に石垣を築いた例もある。そこでもこの地形が取り入れられ,護岸として今日も立派に機能している。

例えば,先にも挙げた熊本市で白川の護岸に,また同じく熊本県人吉市で球磨川および胸川に直接地形をなした人吉城外曲輪の石垣に,出角・入角の構造が用いられている。この石垣普請の年代は,白川護岸は慶長年間以前からと思われるが,球磨川の人吉城外曲輪は慶長12年(1607)からで(人吉市教育委員会,1997:史跡人吉城跡Ⅷ),共に高水の流勢にも長年月を耐えている。(図ー2)

ただし,完全無傷だったわけでなく,人吉城では『長さも1000メートルと長いため難工事区間であった 一中略一 一方,外曲輪では水の手門東側の高石垣北東部は隅角部が上流側に出角となっているため,洪水の影響を受け易く,宝暦5年(1755)と明和3年(1766)の洪水によって崩壊している。修理後の石垣は発達した算木積みを構築している』(人吉市教育委員会:前出)という歴史が残されている。しかし,いずれにしても400年に達する年月を考えれば,戦国末期から慶長年間にかけて完成された布目崩しの高石垣構築技術と,平面構造を決定する地形 の取り方の確かさが偲ばれる。

4 新しい水辺空間をデザインする

我々が自然の風景を眺めるとき,そこに共通する景観の構成要素を見て取れることは先に述べた。

ここで提案するのは,その山形 にそった地形 の取り方の応用,つまり,まず自然の地形 を想定して根石の基礎をつくり,その上にリブ構造の護岸や水制などの本体を構築することである。構造と機能の基本的な認識は同じである。

まず根石,隅角,天端に使う石は,石積み構造全休を強化する役場で“役石”と呼ばれる大石を使う。その中で最も重要な場所がリブ構造の最先端部の根石,つまり隅角の根石で,“力石”と呼ぶ最大級の石を据える。この力石は根石としてだけでなく,単体で水際線や河床中にしつかり固定させる目的をもって据えることもあり,総称して“フィックスポイント”とも呼ぶ。護岸のリブ構造部が発達すれば水制に変化する。

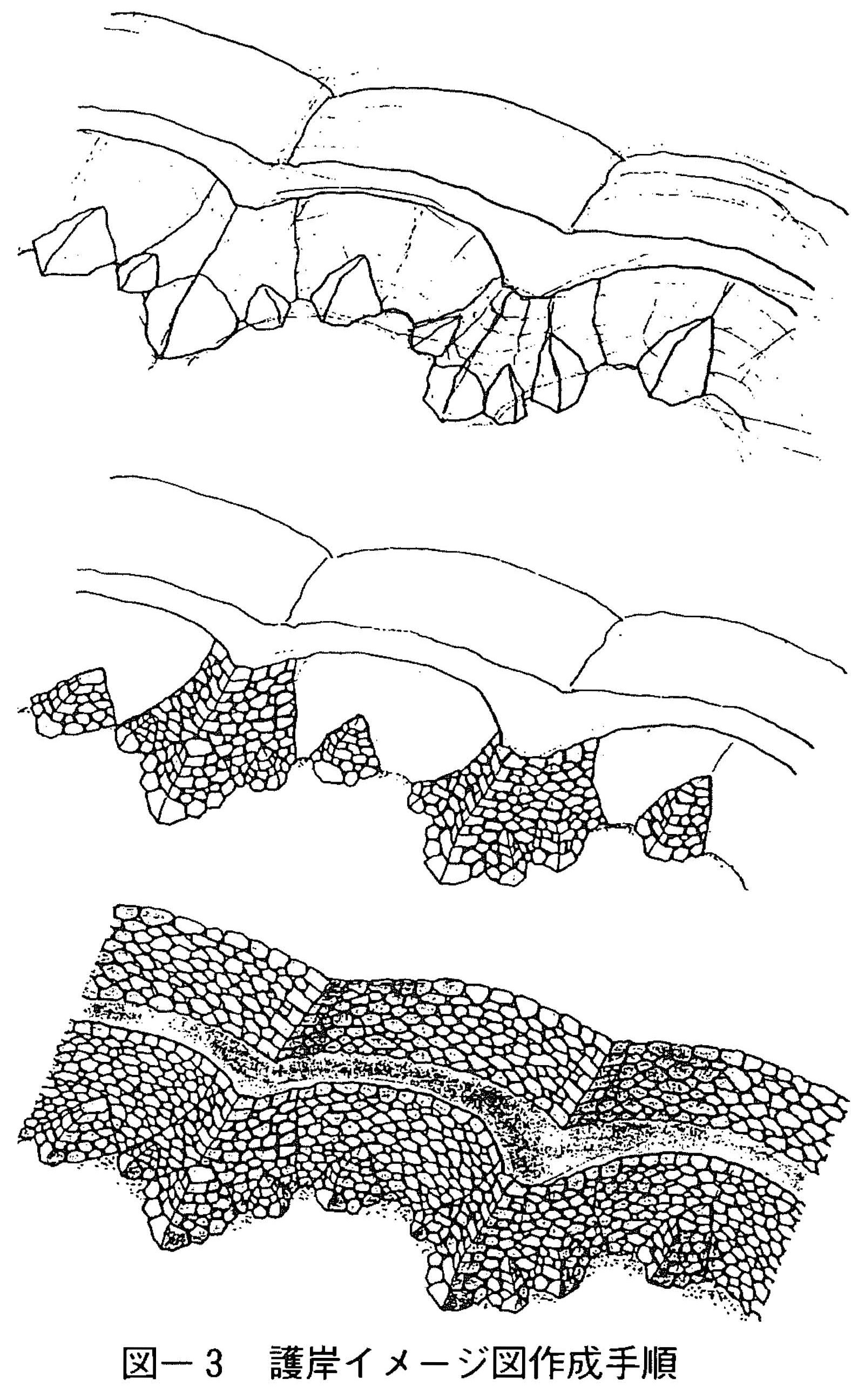

多自然型川づくりの本質は,失われた自然生態系を復元すること,または現在の自然生態系を保全することにある。従って,諸種の設計条件を検討しそれをベースにして,まずは水の動きや河床砂礫の動きを自然界の動きに近くする河岸の平面プランを作成する。それは,①瀬と淵を交互につくりだす平常時の川の蛇行と,②自然河岸のリブとそのリブが自然につくる水際のグローイン形状を,イメージ図として描くことから始める。河岸の骨格と輪郭を,軽いタッチの補助線で表現する感じである。③そしてその河岸斜面に色んな起伏を想定した,数種類の等高線(補助線)の入ったイメージ図を作成しておく。

次にその補助線を下地として,設計で検討した河岸施設の構造線を入れていく。石積み護岸であれば,④各リブの先端部に力石を勢い良く描き,⑤その力石間のグローインライン上に根石をアーチ状に描き込む。各単体石の控を岸側に描くのは当然である。その次に⑥リブ構造の隅角で第一石を,布石での算木積みかまたはそれに準じた石組みを想定して描く。⑦これで石積み構造のフレームが準備されたことになり,この中に築石を描いていく。構築様式は現場に調達される石材の形状によって決まるが,大小の野石・割石とし,全体に間知石クラスであれば古式谷積み,巨石が入れば布目崩しのデザインとする。⑧最後が天端で,下部の築石を安定させ.自らも滑落しないよう両隣との合端と控えの噛み合わせを意識して表現する。(図ー3)

水制の場合も同様で,④先の②で描いたリブが自然につくる水際のグローイン形状を基本に平面の輪郭を描く。⑤その輪郭の中に本体の立体的な輪郭のイメージ,例えば自然の岩のイメージを表す補助線を入れる。自然の岩にも長短の稜線(図面上ではリブとする)がよく通っているが,これらを抽象的に取り出し,水制本来の機能を失わせない範囲で自然の造形に近づける。⑥水制の立体イメージができて根石を描くが,まず水制頭部にその形状に応じ1~3個の力石を置く。各力石の控方向は⑤のリブ方向に一致させる。⑦水制胴部の根石は⑤での平面輪郭の特徴を生かすように描く。胴リブ先端部にあたる根石は力石に準ずる。結果的に根石は平面アーチ状が多くなる。⑧隅角,築石,天端は上記護岸の⑥⑦⑧に準ずるが,水制天端が護岸天端と異なるのは,高水が越流することで,アゴ出しや船底型では水流でアオリを受け剥離し易い。櫛形で本体に差し込むように描く。

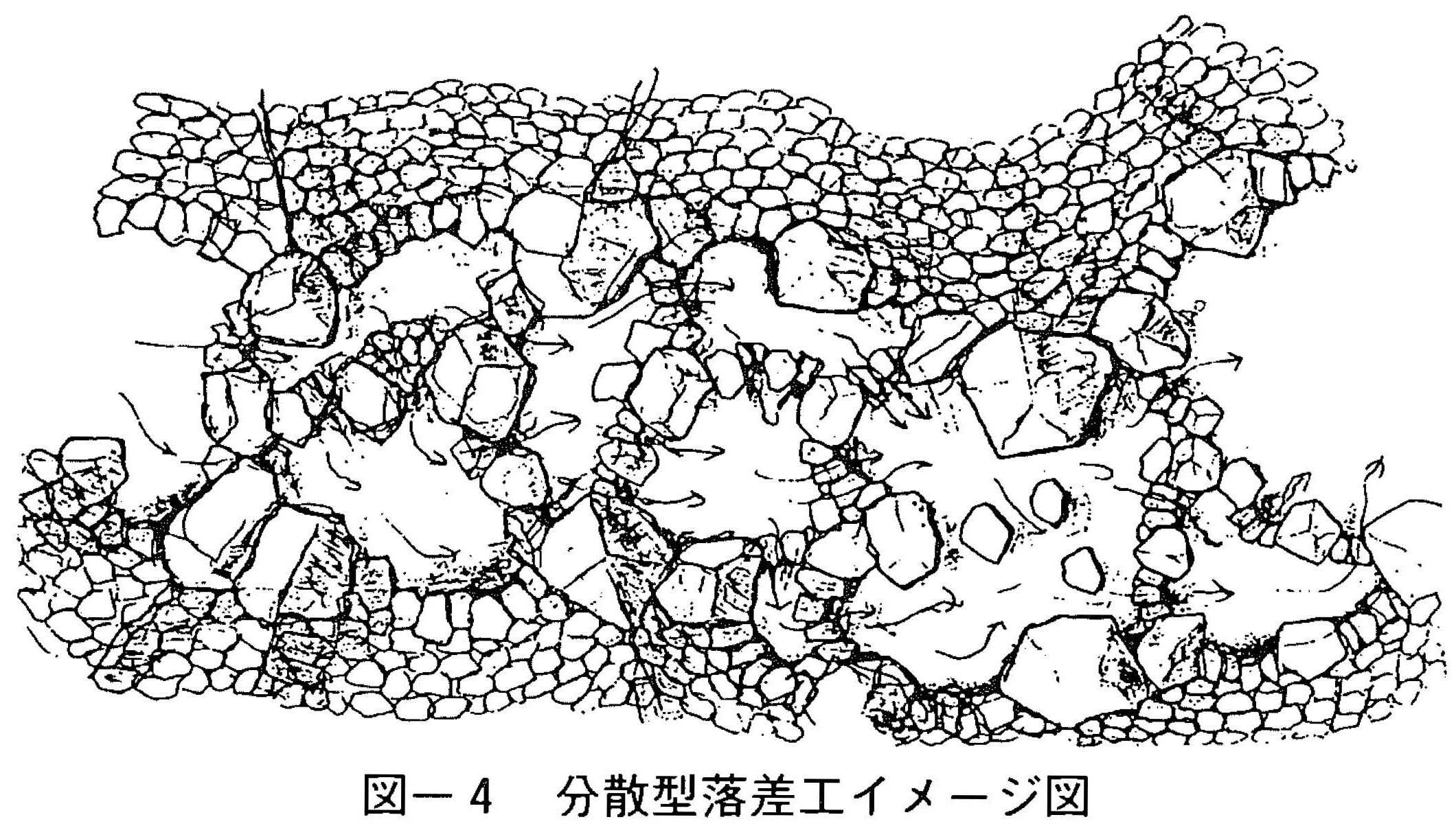

河床に入れる分散型落差工の場合は,石積みの構築様式とは基本的に異なるが,アーチ状に根石を据えることとは共通する。山地河川の河床をよく観察すると,不安定な転石や安定した転石が混在しているのが見られる。安定した状態は,新幹線の先頭部が上流側の河床に潜り込むように座っていることが多い。そして巨石3個で三角形の頂点が上流側にあるように並ぶと,上流からの流れはその中心に集められ,そこに深みができている。渓流ではその巨石どうしの間に大小の石が挟まり,天然の落差工が形成されている。この天然の構造から,河床に造形された平面リブとグローインの骨格を抽出し,自然に近く再現するのが分散型落差工である(イメージ図の描き方は,紙面の関係上省略する)。(図ー4)

ここにイメージ図の描き方であえて私論を述べたのは,多自然型川づくりの,とくに石材を使う多くの現場で疑問や批判があり,さらに明らかに誤った現場も見られるからで,これは独り建設現場だけの技術の問題ではなく,設計側の責任も考えられるからである。設計者は河川の水理学的な条件から,石材の選択やその構造ならびに構築様式などについて,それらの考え方または設計思想を現場にある程度は伝えておかねばならない。現場の状況が設計と異なるとき,現場担当者の正確で柔軟な判断が必要となる。高度な技術者は図面を見てその設計の意図を読み取るが,そこに達していない人は図面に描かれたとおりを再現する。設計図書に施工要領や禁手の解説が必要なこともあるが,書けば切りがない。

5 結びに

昨年私は建築の世界に独自の作風を残してきたアントニオ・ガウディ・コルネット(1852~1926)の作品を,スペインのバルセロナに見てきた。彼の「自然界に直線はない」という言葉は,スイスやドイツの“近自然”の仲間が時々使うため,共通する面があるだろうかという興味もあった。まず土地独特の熱気あふれる通りに面して立つガウディの建築の前に立ったときは,壁面や柱などの構造に直線や平面を徹底して使わず,代りに動物や植物あるいは甌穴地形などの自然界の造形による,リブとグローインの骨格が抽出されデザインされていると共感し納得した。

しかし,さらに中心街から少しはずれた丘にあるグエル公園に赴くと,そこに私を待っていたのは全く予想もしなかった“近自然土木”の世界であった。

広いテラスは人工そのものでも,これが接する丘の麓に石積みのリブとグローイン構造が続き,所々その奥に丘をくりぬいた洞穴が覗く。人々はこの緑陰を持つアーチの下で安らぐ。これは教会なのか,ゴシック建築のシンボルなのか,門外漢の私は表現する言葉を持たない。そこを離れ丘の斜面を行くと,自然の地形に沿った散策道。そしてまた,何時の間にか新たなガウディの空間に導かれていく。どこまでも直線はない。いつかはこういう仕事がしたいと,心に強く思った。