雲仙・普賢岳 警戒区域内の維持管理の取り組みについて

~把持装置を用いた無人化施工とドローンによる砂防設備点検~

~把持装置を用いた無人化施工とドローンによる砂防設備点検~

国土交通省 九州地方整備局

長崎河川国道事務所

砂防課 調査係長

長崎河川国道事務所

砂防課 調査係長

吉 田 信 也

国土交通省 九州地方整備局

長崎河川国道事務所

砂防課 調査係

長崎河川国道事務所

砂防課 調査係

岩 田 和 宙

キーワード:無人化施工、ドローンを活用した施設点検

1.はじめに

雲仙・普賢岳では、1990年11月の噴火に伴い広域かつ長期にわたって土砂災害を引き起こし、島原市を中心に甚大な被害をもたらした。そのため1993年4月島原市に「建設省雲仙復興工事事務所」が開設され、土石流対策の砂防設備の整備等を目的とした「雲仙・普賢岳直轄砂防事業」が水無川・中尾川・湯江川の事業に着手した。その後、2020年3月に中尾川・湯江川の直轄砂防事業が終了、長崎県に移管され、2021年3月には水無川での直轄砂防事業が終了し、現在は直轄砂防管理として事業を行っている。

水無川流域においては、災害対策基本法に基づく「警戒区域(人の立ち入りを制限する区域)」が設定され、砂防設備点検や工事を実施する上では多くの制約がある(写真- 1)。ここでは、警戒区域内の洗堀防止対策について把持装置を用いた無人化施工の取組みとUAVを活用した砂防設備点検について報告する。

2.無人化施工技術の変遷

雲仙普賢岳の活発な噴火活動に伴い、土石流、火砕流が頻発する状況において、作業員の安全を確保しつつ、火砕流堆積物を撤去することが大きな課題であった。そこで1993年度より民間企業から掘削、運搬できる技術を公募した。

導入当初は除石工事のみであったが、土木、機械、通信、情報処理技術等の技術開発が進み砂防堰堤や、スリット等を設置した。現在も無人化施工にて除石や構造物の補修を行っている。

3.把持装置の開発

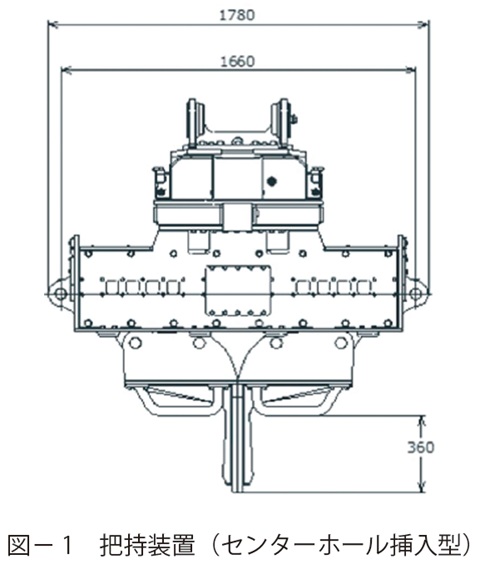

砂防設備の建設から30年近く経過し、度重なる土石流により砂防設備の損傷が確認されている。砂防設備補修や災害発生に伴う緊急ハード対策時の対応として無人化施工にて、コンクリートブロックを用いた堰堤や遊砂地を施工する場合がある。ブロック設置を行う場合は、バックホウのアタッチメント交換による把持装置が必要になるが、全国的に台数が少なく、ブロックの規格が異なると使用できないなど、課題があることから国土交通省九州技術事務所にて2006年度に製作し、動作確認を行いながら調整を行った。平型ブロックを対象とした、センターホール挿入型の把持装置は把持したブロックの落下・ズレは確認されず、良好な作業が実施できることを検証できた(図- 1、写真- 2)。

4.把持装置を用いた無人化施工

4-1 工事概要

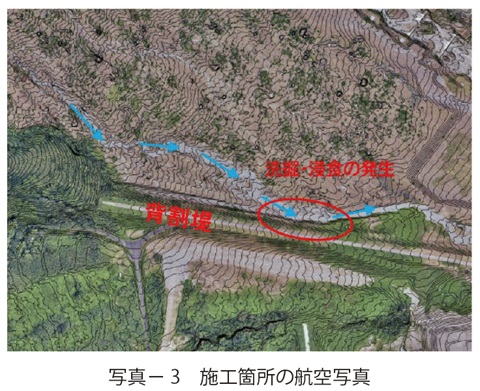

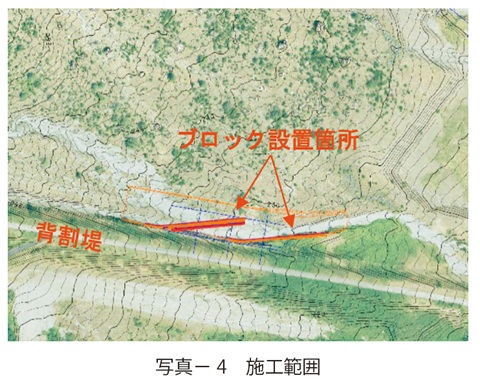

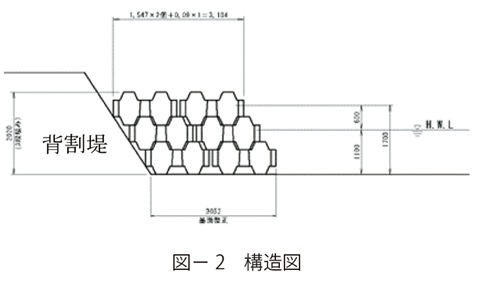

当工事箇所は警戒区域であるため、無人化施工による補修として、平型ブロックによる前面保護を行った。2t 平型ブロックをL =約172m、3段を背割堤前面に設置する工事である(写真- 3、4、図- 2)。

令和5年度水無川背割堤補修その他工事(施工者:柴﨑建設(株))にて、本施工を行った。

4-2 現場での課題

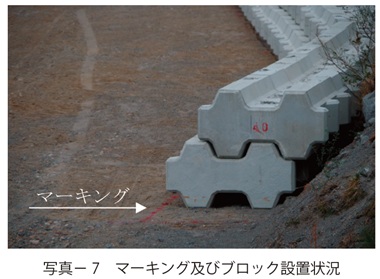

警戒区域内は人の立ち入りが出来ないため、ブロック据付箇所の位置出しは施工者から提案があった無人にて測量及びマーキングできる無人測量機を用いることにした(写真- 5)。

無人測量機はGPSアンテナを搭載したマーキング装置をバックホウに装着GPSによりリアルタイムに位置の計測を行い、現地目標点にマーキングする機械である(写真- 5)。

4-3 施工方法

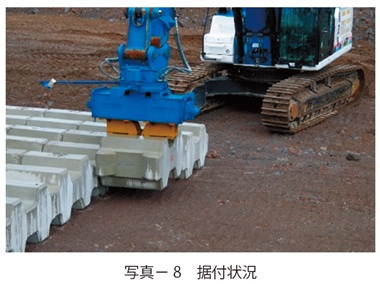

無人化施工は、警戒区域内にカメラ車や無線中継車を配備し、カメラ車や車載カメラの映像を見ながら施工を行っている。今回の施工は2t 平型ブロックをクローラダンプ10-11t 級に積み設置箇所まで運搬し把持装置付きバックホウ1.4m3にて荷下ろし、施工ヤード内にブロックを移動した。マーキング箇所にブロックを1 段・2 段と階層毎に設置した(写真- 6、7、8)。

4-4 出来形確認及び完成検査

警戒区域内での出来形確認及び完成検査は、施工者と協議を行いブロック設置完了後に設置範囲をUAVにて撮影し、その画像には位置情報等が含まれているため、設置したブロック高さ等が確認出来る。この写真やカメラ車で撮影した写真を用いて出来形や個数の確認及び完成検査を行う予定としている。

4-5 施工上での課題

ブロックのセンターホールに挿入型把持装置を誘導するのは、バックホウ搭載の車載カメラを見ながらの作業となり、慣れるまでに時間を要した(写真- 9)。今後スムーズにブロックのセンターホール誘導できるような補助システムが求められる。

4-6 今後の予定

警戒区域内は砂防設備が多く、河床部の浸食が大きく、床固工の健全度が低下している箇所も存在する。引き続き、無人化での施工を行う必要があり作業の効率化省力化を考えながら検討を行っていく。

5.雲仙・普賢岳における施設点検

5-1 砂防設備の点検について

砂防施設の健全度等を把握するための施設点検が実施されている。 施設点検は、従来、目視点検を基本としていたが、「砂防関係施設点検要領(案)」(令和2年3月)では、目視点検と同等の情報を得ることを前提にUAVの活用が示されている。

砂防設備点検における全般の課題として、砂防設備に近づくことが困難な現場が多く、危険な現場も多い。また、複数の砂防設備を点検する際には、点検作業量はもちろん、移動に掛かる労力も大きく、効率的な点検が必要であった。

5-2 施設点検の概要

「雲仙・普賢岳(水無川)砂防設備点検計画」に基づき、平常時においては、砂防設備等の顕著な状況変化の把握や除石等の日常的な維持管理行為を為すために必要な見回りを行う「巡視」を年2 回(梅雨期後および台風期後)と、砂防設備及び砂防設備に直接影響を与える周辺地域の状況について点検を実施し、砂防設備の健全度評価を行う「定期点検」を5年に1 回(5グループに分けて毎年1 グループずつ)実施している。その他、豪雨や地震発生時に行う「緊急巡視」や、巡視等で異常が確認された場合に行う「臨時点検」がある。

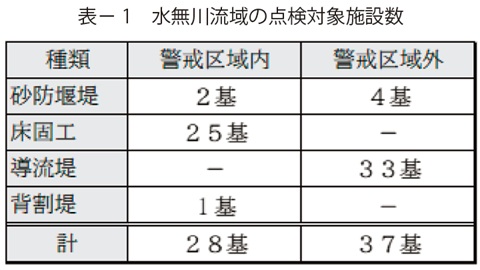

水無川流域の点検対象施設は、砂防堰堤や床固工、導流堤など、計65基ある。その内28基は警戒区域内にある(表- 1)。水無川流域の砂防設備はL= 約300m以上の堰堤が6基あり、最大でL= 約900m と長大な施設が多く、これらを安全かつ効率的な施設点検を行うためには、UAVの活用が必要不可欠である。

6.UAVを活用した施設点検

6-1 UAV自律飛行の検討

施設点検を安全かつ効率的に実施するため、UAV自律飛行(レベル2飛行)による定期点検、巡視、臨時点検を検討した。

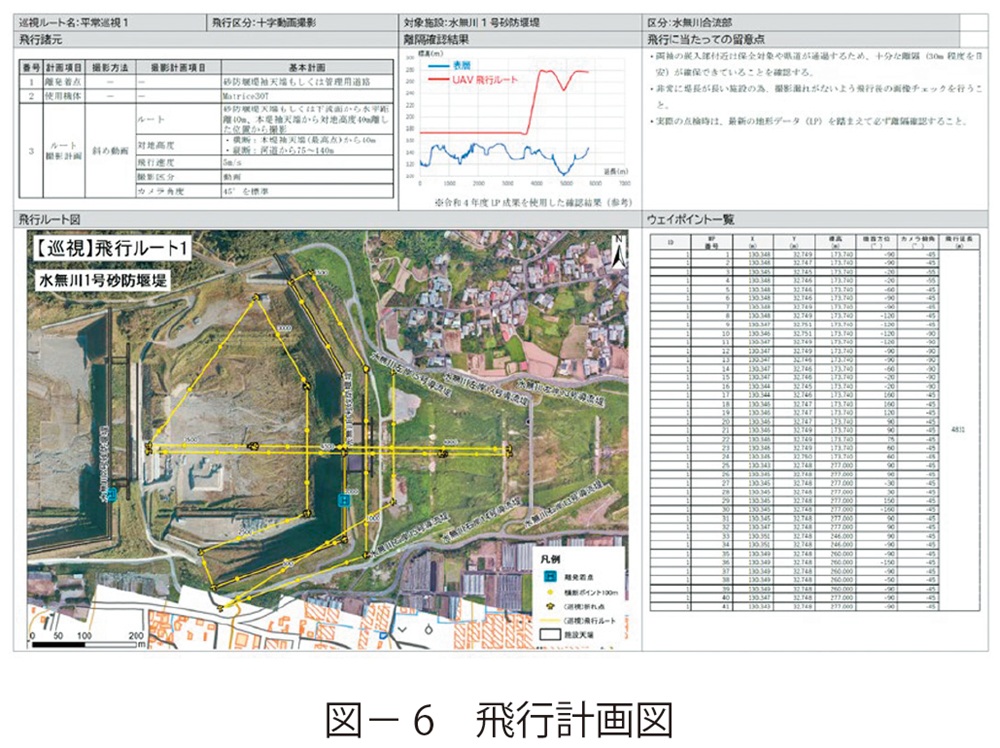

UAVを活用した施設点検を実装するため、飛行ルート、動画・静止画等の撮影方法、精度検証方法、法令に関する事前申請の抽出など、調査・点検に要する飛行計画の立案を実施し、2022年に実証実験を行った。撮影にあたっては、効率的かつ安全性を十分に確保するため、過去の航空レーザ測量成果から作成した地形表層モデル(DSM)で支障物と飛行ルートの間隔を確認し、安全な飛行ルートの設定を行った。

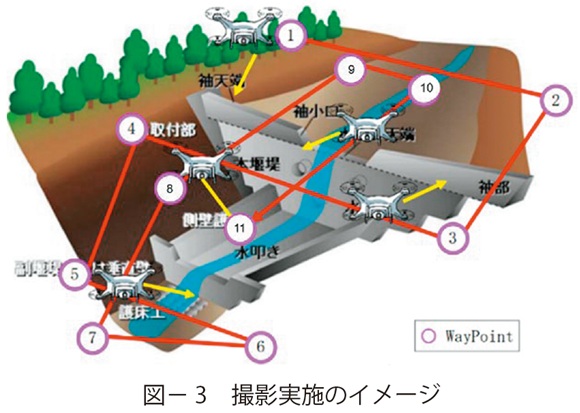

また、「巡視」「点検」のそれぞれの目的に適した、手法を適用することとした。巡視は砂防設備等の顕著な状況変化の把握等を目的に行うため、設備の概況把握、土砂移動等流域の概況を効率的に把握しやすい「動画撮影」を適用した。定期点検は砂防設備の健全度評価を行う必要があるため、砂防設備に対して等距離・等高度で飛行を行い、損傷有無および規模を網羅的に画像データに記録できる「写真撮影」を実施することとした(図- 3)。

6-2 UAVを活用した点検の手引き(案)作成

実証実験結果を踏まえ、水無川流域の砂防設備点検において、UAVを活用するため「UAVを活用した点検の手引き(案)」(以下「手引き」という)を作成した。

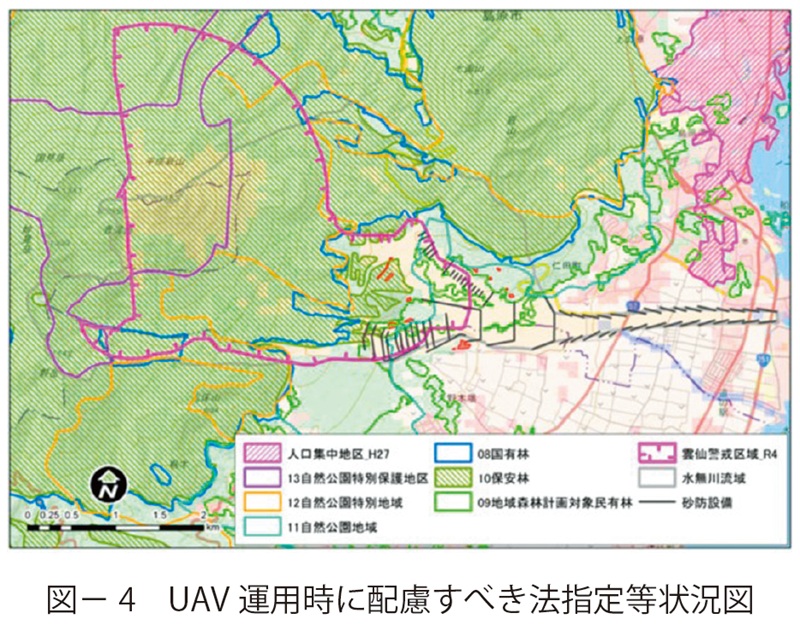

UAVを安全に飛行させるため、「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」について、簡潔に分かりやすくまとめて、手引きに記載した。また水無川流域周辺には人口集中地区(DID地区)や自然公園(国立公園)、森林地域(国有林)があり、必要な手続きを記載し、視覚的にも分かりやすくするため、国土数値情報より引用し、「UAV運用時に配慮すべき法指定等状況図(図- 4)」を作成した。

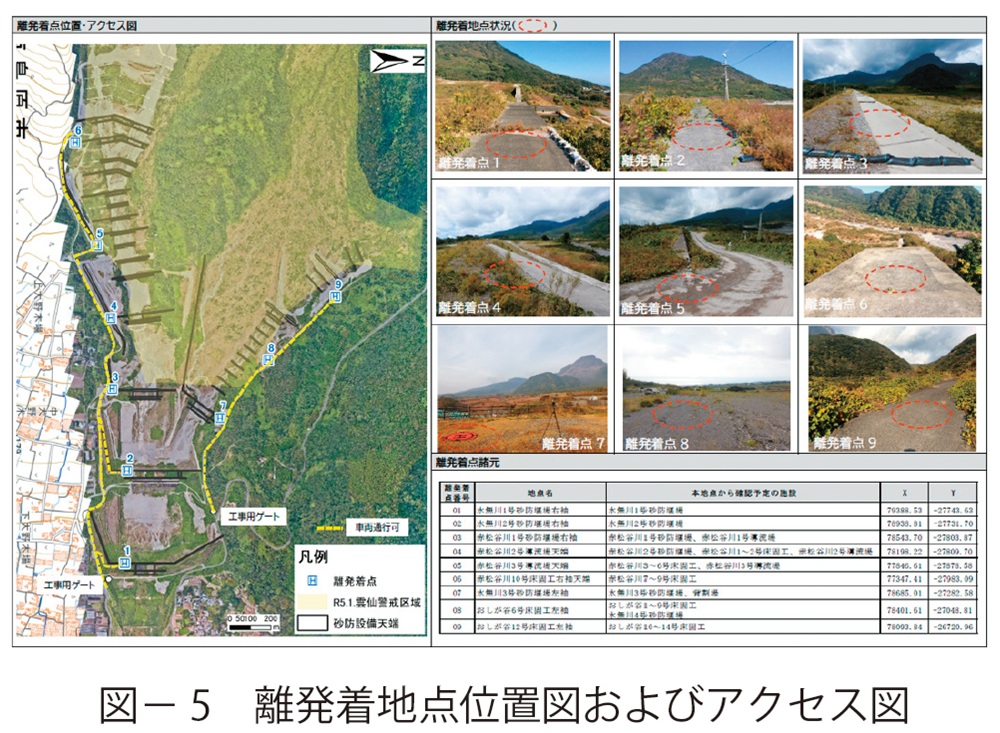

離発着地点の状況や、各撮影方法の留意点、飛行経路を蓄積し、引き継ぐことで、毎年度、正確かつ効率的な点検を行うように図った(図- 5、6)。

6-3 UAVを活用した点検結果(事例紹介)

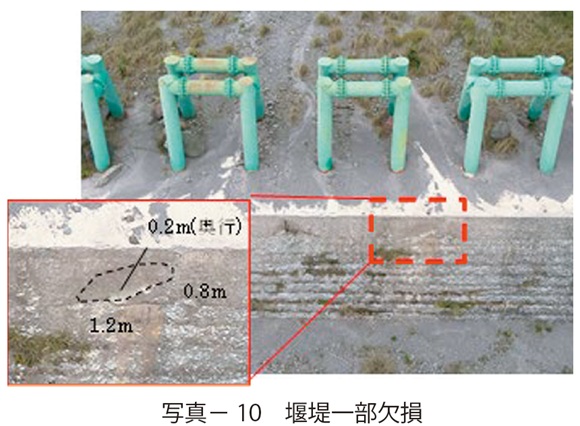

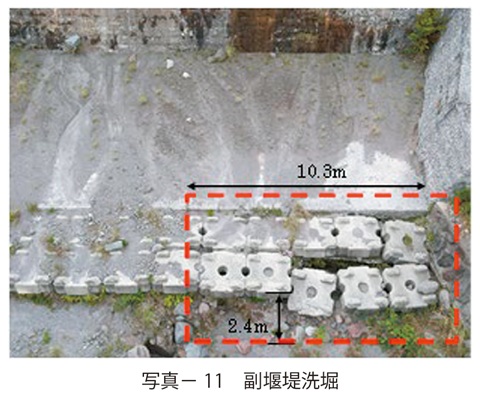

2023年度より、本格的に管内砂防設備35基を対象にUAVを活用した点検及び巡視を導入した。従来の目視による点検と比較しても、同等の精度で損傷規模の把握を行うことができた。例として、赤松谷川1 号堰堤においては、本堤の欠損や、副堤の洗掘(写真- 10、11)などの規模をUAVによる撮影結果により把握することができた。この点検結果を基に、2024年度より補修工事を行う予定である。

6-4 UAVを活用した点検の有用性

①精度

事前に設定したプログラムで飛行させることで、毎回同じアングルでの撮影が可能であり、損傷の進行状況の確認が可能であった。

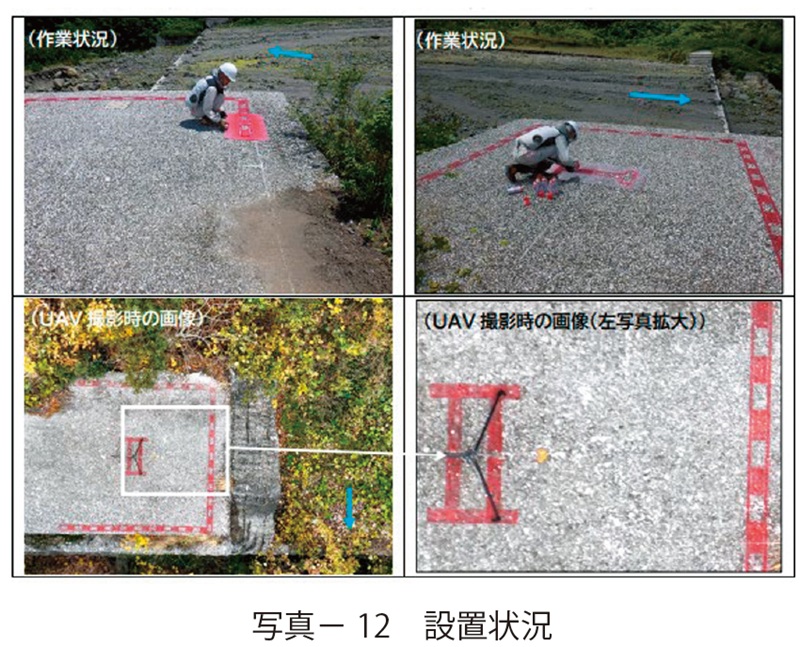

損傷規模の定量把握を行うため、堰堤袖部にマーキング(1300mm× 960mm)及び識別標(550mm× 1020mm)設置を行った(写真- 12)。

識別標に写し込んだ写真と同様の距離と高度から施設を網羅的に撮影することで、すべての損傷の規模と位置を正確に把握することができた。

②安全性

これまで自治体より特別な許可を得て立入していた警戒区域の立入を無くすことができた。堰堤の高低差約15mある水通し部を目視で確認していたが、UAVを活用することで、高所での作業が必要なくなった。

③効率性

巡視においては、目視による点検の半分程度の作業時間で済む。

定期点検においては、現地準備から点検、とりまとめまでの時間は目視とほぼ同等である。

④費用

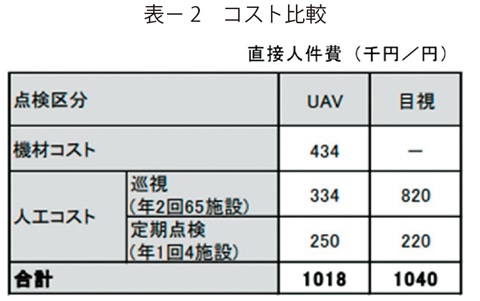

コストについては、表- 2 に示す巡視と定期点検回数で従来の目視巡視とUAVを活用した巡視では同等程度であった。UAV機材の導入費用や点検等の維持管理費用などの「機材コスト」を要する。

⑤UAVを活用した点検の考察

現地作業時間を大幅に削減することができた。現地作業においては、作業員による移動や確認・記録が短縮されることで、UAV巡視では作業員目視巡視の1/3程度まで作業時間が短縮できた。

水無川においては、警戒区域に設定されている箇所が多くあるため、安全に調査を行うためにも、今後はUAVを活用した点検を行うこととした。

7.UAVを活用した点検の課題と今後の予定

植生が侵入している施設については、確認が難しく、除草及び防草対策が必要である。

水無川の砂防設備(堰堤・導流堤など)は長大なものが多く、今回の5設備の点検で約2,000枚以上撮影しており写真整理・判別に時間を要している。UAV撮影画像にはEXIF 情報(写真の撮影日時や位置情報等)が付与されているため、これを活用し写真整理・判別の効率化に取り組む。