河川改修と復興まちづくり

大分県 土木建築部

河川課 主査

河川課 主査

中 村 和 也

キーワード:河川激甚災害対策特別緊急事業(激特)、河川改修、まちづくり、復興

1.はじめに

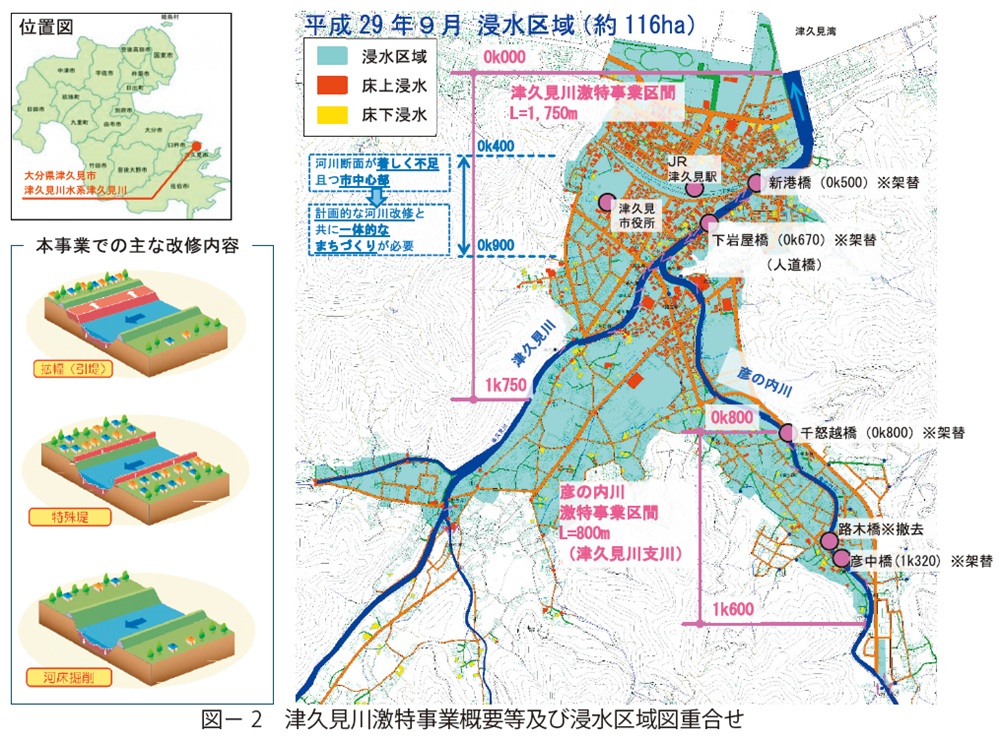

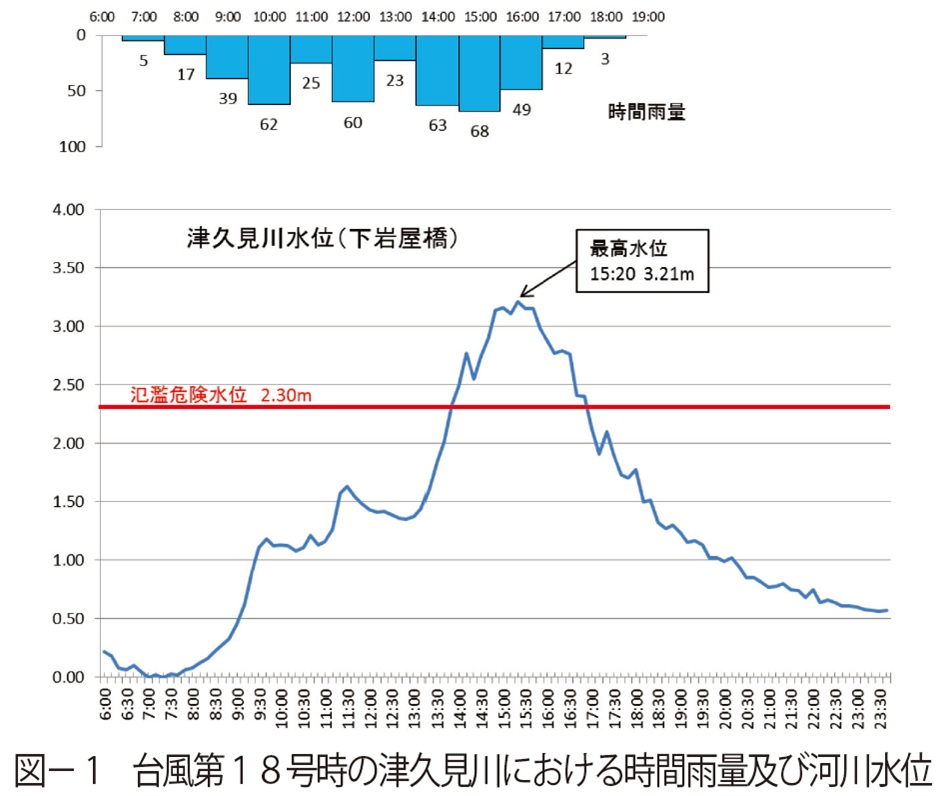

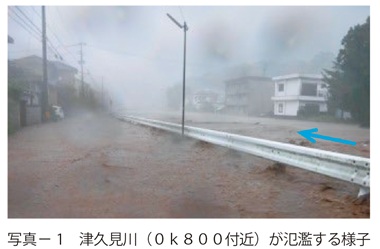

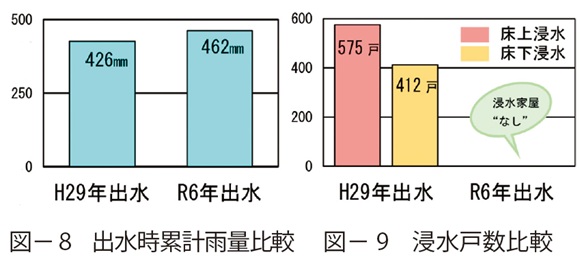

大分県津久見市では平成29年9月17日の台風第18号により、時間雨量60mm超えの豪雨を4時間記録し、累計雨量は426mmを記録(図- 1)したことで市全域では浸水や冠水等の甚大な被害が発生した。とりわけ津久見市役所、津久見駅、学校等の公共施設が多く立地する市中心部では、内水被害の発生に加え、津久見川の氾濫により床上575戸、床下412戸の大規模な浸水被害を受け、浸水面積は約116haにまで上った(写真- 1、2)。

このため、再度このような浸水被害の発生を防ぐため、河川激甚災害対策特別緊急事業※ 1(以下、激特事業)の採択を受け、河道拡幅、橋梁架替等の河川改修に取組んだものである。本稿では令和5年9月竣工に至るまでの津久見川激特事業による河川改修の取組や一体的に行われたまちづくりについて紹介する。

2.津久見川激特事業概要と河川改修上の課題

(1)津久見川激特事業について

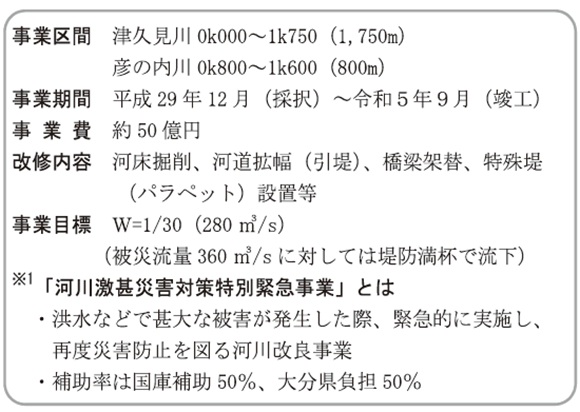

平成29年9月の大規模な浸水被害を受けて、大分県では早期復興が不可欠であると判断し、被災から3 箇月という短期間の内に国土交通省や関係機関等との協議を重ねた結果、平成29年12月に激特事業として採択された。

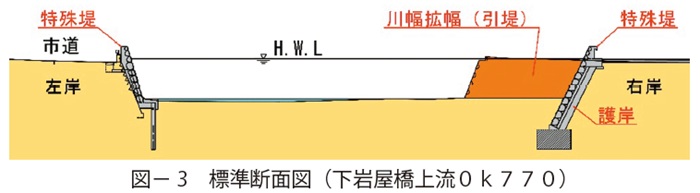

本事業区間は津久見川約1.75km及び津久見川支川の彦の内川約0.8kmについて、河川改修を実施したもので、平成29年台風第18号と同程度の洪水に対しても河川氾濫を防止できるよう計画したものである(図- 2、3)。

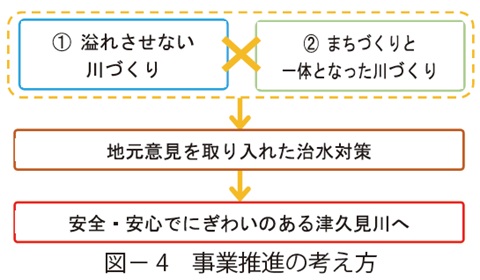

(2)津久見川激特事業の事業推進について

本事業の特徴として単に河川改修による治水対策に終わらせるだけでなく、津久見市の抱える課題についても一体的に解決を図るべく、地元住民等とのワークショップ(以下、WS)やヒアリングを通じ、まちづくりと一体となった川づくりを行うため、図- 4 に示す二本柱にて事業を推進した。

(3)津久見市が抱える課題について

まちづくりを一体的に進める必要があった理由として、津久見市が抱えている課題に、人口減少・人口流出があった。被災当時の市人口は約1 万8千人程であったが、令和27年度には8 千人を切る人口推計と共に、中心市街地の空洞化も問題となっていた。加えて、台風による被災や激特事業によって生じる家屋移転等により更なる人口減少、人口流出に拍車をかける懸念があった。このため、河川改修においても、その対策を講じる必要があり、激特事業を起爆剤として、市街地に賑わいを取り戻すべく、河川改修とまちづくりを一体的に進めることが求められた。

(4)河川改修上の課題について

河口部より0k400m から0k900m 付近(図- 2)は河道断面が著しく不足し、更に洪水時には既設橋梁の橋脚による流下阻害が生じていたことが判明した。このため、本事業の河川改修計画として、特に河道断面が著しく不足する区間では河床掘削、引堤、特殊堤設置に加え、橋梁架替による改修が必要とされた。一方で、市街地を流れる津久見川では川幅拡幅に伴い沿川家屋27戸25 世帯の移転が必要となったことから、沿川住民の流出やそれに伴うコミュニティ機能の低下が危惧された(写真- 3)。

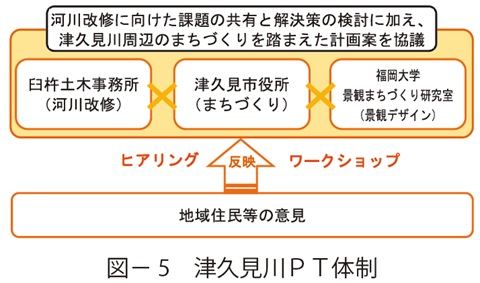

(5)津久見川プロジェクトチーム発足

先述までの課題に対し、河川改修とまちづくりを一体的に連携、事業推進するための方策として、激特事業により河川改修を担う大分県臼杵土木事務所(以下、臼杵土木)、まちづくりを担う津久見市、更には被災前から津久見市のまちづくりに参画していた福岡大学景観まちづくり研究室がまちづくりや景観デザイン面でのサポート、調整役として加わり、「津久見川プロジェクトチーム」(以下、津久見川PT)が組織された。

津久見川PT では、河川改修における課題の共有とその解決策の検討に加え、津久見川周辺のまちづくりを踏まえて、図- 5 に示すとおり、地元住民へのヒアリングやWS を行い、地元住民の声を事業計画に反映することにより、当初の目的である河川改修とまちづくりの一体的な事業推進役を担った。

3.人口流出防止・コミュニティ維持に向けた取組み

津久見川激特事業に伴う引堤等によって、合計27戸25 世帯の家屋移転が必要となり、最終的に事業全体で必要な用地面積は約7,000m2にも上った。しかし、先述2(4)のとおり治水対策を優先して地元住民の立退きを求めれば、まちづくり上、周辺の賑わいやコミュニティ機能自体が損なわれてしまうことが津久見川PT においても懸念として大きく取り上げられた。

(1) 移転対象者への取組みについて

激特事業が概ね5 箇年という概成までの期間が定められる中で、早期に工事着手するため、速やかに用地補償・移転を進めるだけでなく、家屋移転により生じる市外人口流出防止、コミュニティ機能維持が並行して求められた。

このため、津久見川PT での検討の結果、とりわけ津久見市主導のもと、市役所会議室内に「よろず相談所」(写真- 4)を開設して、津久見市と臼杵土木職員が協力し、家屋移転対象者の相談を受け、移転希望に関する意向調査を繰返し行うこととした。

移転対象者の中には、「何故、自分たちが河川改修の犠牲にならないといけないのか。」、「引堤は対岸ではだめなのか。」等、事業自体に難色を示す地権者に対しても、粘り強い交渉を行うことによって、事業への理解を深めることに繋げた。

移転支援に当たってはよろず相談所等の聞き取りや個別相談を踏まえ、希望される移転先の土地所有者に対して、土地売買の意向を移転対象者に代わって確認したほか、要望に沿う目ぼしい空き地が見つかれば、その所有者を調査して、候補地を提案するといったことまで積極的に関与して、移転が円滑に進むよう尽力した。

(2)移転完了とその成果について

津久見市による移転対象者への粘り強い取組みの結果、用地交渉着手から1年半という短期間で大半の移転が完了するとともに、25 世帯のうち、18 世帯が津久見市に留まる結果となった。

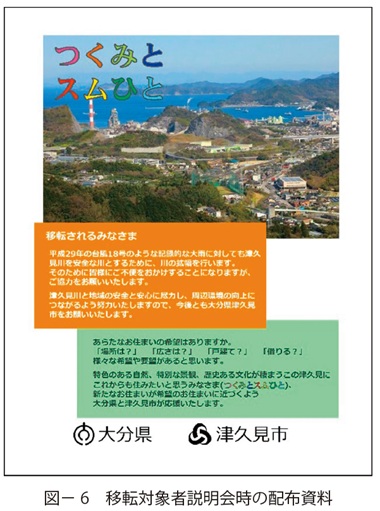

移転が速やかに進められた要因を振返ってみるに、用地補償を進めるために効率的な手法などはなく、先述のとおり丁寧に相談を受けて、個別に地権者の事情を勘案し、移転先の情報提供や調整を行ったことによるものであり、結局は津久見市に引き続き住んでもらうための熱意に他ならないと考えられる(図- 6)。

4.津久見川激特事業における工事の取組み

(1)津久見川PTによる河川改修ヒアリング

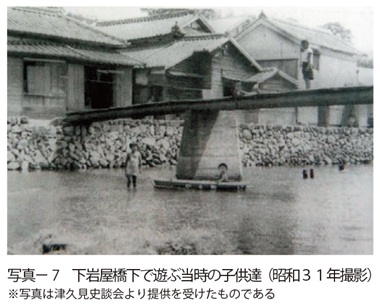

工事に向けて、地域住民へのヒアリング調査に加えて、事業区間全体を縮尺1/200 の模型で作成し、WS にて河川改修後のイメージを地元住民と共有(写真- 5、6)することで、津久見川の問題点や今後の利用イメージを具体化していった。その結果、親水性、憩いの場の創出など自然や街並みを楽しめ、周辺に住みたくなる川づくりを希望する声が多いことが分かった。とりわけ石積護岸であった津久見川を復活させて欲しいとの声が多く挙げられたことから、昭和30年から40年代の津久見川を調査した結果、下岩屋橋周辺の護岸は石積護岸にて施工されており、川の中で遊んでいる子どもを写した写真が見つかった。(写真- 7)これにより、地元に密接した親しみ深い河川であったことが分かり、地元住民の意見の一つとして、河川改修事業の中に反映させることとなった

(2)河川改修工事の際の工夫とその取組事例

本稿では紙面の制約上、実施工事のうち、主として津久見川PT と共に進めた親水護岸整備及び下岩屋橋の橋梁架替の取組みについて紹介する。

①自然石を用いた護岸整備の工夫

改修前の津久見川の護岸は、所々に石積護岸が一部残っていたものの、それまでの出水に伴う護岸の局所改修を繰返したことで、コンクリート護岸等の種々の材料形式が混在し、親水性のある護岸から単調な護岸へと変貌していた。

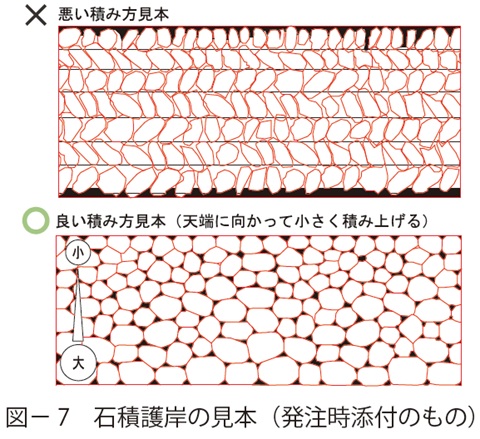

このため、先述WS での地元意見や昭和30年代当時の河川状況(写真- 7)を踏まえて、護岸形式について検討を行い、施工性、経済性及び環境性等を総合的に判断した結果、雑割自然石による石積護岸形式を採用することとした。雑割自然石は景観面においては自然景観の創出に資することからまちづくりにおいても採用実績が多く、環境面や多自然川づくりの観点でも法面の凹凸や割石同士を噛み合わせた隙間が動植物の生育を促すといったように、種々のメリットが大きかった。

他方で、当該工法は石工不足もあり、出来栄えが施工者の熟練度に依ってしまう懸念があった。

このため、当該現場施工に当たり、受注者と完成イメージを共有できるよう発注時の図面には良い例と悪い例を添付(図- 7)して、石積みに関する書籍や事例写真の提供を行った。特に、施工時は下端から上端に向けて、石を小さく積上げ、石同士がきちんと嚙合った積み方とすることにより、構造上の安定を図るとともに、胴込コンクリートを表面に出さないといったこと等を共有して見栄えも意識して施工することで、施工品質確保や受注者間の施工の偏りを防止することに繋げた(写真- 8、9)

②橋梁架替えの際の工夫について

本事業区間内には、流下阻害となる橋梁が5橋(4橋架替、1橋撤去)存在しており、とりわけ市中心部でにぎわい創出の中心となる下岩屋橋の架替に当たっては、まちづくりや景観への配慮が強く求められた。

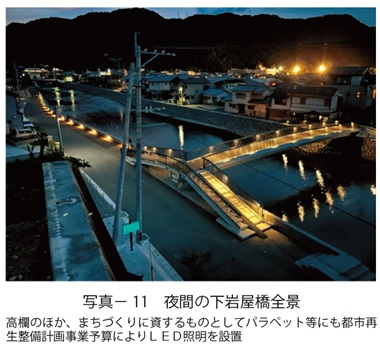

先述までの津久見川PT によるWS 等の結果、下岩屋橋への要望として、「人道橋として地域住民の通行頻度が高いことから廃止しないで欲しい。」、「夜道が暗く危険である。」、「安心して川沿いを散歩したい。」といった地元住民の意見があることが分かった。このため、橋梁架替の計画に当たり、WS 等の意見、まちづくりや景観を含めた周辺環境への影響(写真- 10)、経済性、施工性を総合的に判断した結果、最も桁高が低く、景観性に優位となる単純鋼床版箱桁橋を採用することとした。

加えて、夜道が危険であるといった意見に対しても、高欄のトップレールにLED照明を内蔵することで、夜間の歩行快適性及び防犯性を向上させるとともに、景観面でも津久見川の下岩屋橋周辺を照らす演出照明として、魅力的な夜の雰囲気を創出した。なお、高欄へのLED照明に係る工事費等、激特事業として国庫補助対象外の高質化箇所については津久見市が別途、まちづくりに資するものとして都市再生整備計画事業の採択を受け、工事を実施したものである(写真- 11)。

5.津久見川激特事業の竣工について

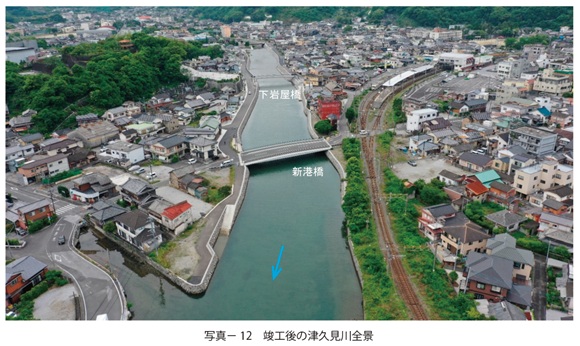

数々の困難を乗り越え、令和5年9月3日に竣工(写真- 12)を記念して式典とイベントを開催した。式典には多くの関係者が出席し、竣工記念動画の上映、地元区長や建設業協会への感謝状贈呈を行い、最後にくす玉を割って竣工を祝った(写真- 13)。

その後に開催した河川空間を活用した様々な催しでは、たくさんの地域住民で賑わい、工事完成を祝うとともに、津久見川が憩いの場となる魅力ある空間へと生まれ変わった姿を見ることできた(写真- 14)。

6.津久見川激特事業の事業効果について

事業竣工後の令和6年8月に台風第10号が大分県を通過したことで記録的な大雨をもたらし、県内各地で被害が発生した。津久見市においても、激特事業の発端となった平成29年の台風第18号を上回る総雨量を記録した(図- 8)にもかかわらず、当該事業による治水対策の効果(写真-15)が発現し、家屋浸水被害解消が確認された(図- 9)。

7.最後に

津久見川激特事業は、コロナ禍に重なったことにより、説明会も満足に開催できず地元調整はもとより、工事に際しても通行規制や騒音・振動に関する説明を個別に行う等の対応を迫られた。加えて、非常にタイトなスケジュール管理が求められる中、本事業はまちづくりと一体的に進める必要があったことから、工事の進捗管理には多くの苦労があった。

しかしながら、地元住民の多大なご協力、施工業者の尽力もあり、大規模な被災から短期間で復旧まで漕ぎつけることができた。これらは、偏に本激特事業に携わって頂いた多くの関係者の協力なくして実現しなかったものである。この場を借りて、改めて感謝申し上げる。

最後に、河川改修により新たに創出された河川空間が大いに活用され、地域のより一層の活性化を期待したい。また、拙稿をお読み頂いた方におかれては魅力のある河川空間へと生まれ変わった津久見川を是非訪れてもらいたい。なお、その際には石積護岸に紛れたハート石も合わせて探してみてはいかがだろうか(写真- 16)。

※本稿掲載写真及び模型写真の一部は津久見市役所及び福岡大学景観まちづくり研究室より提供を受けたものである