脆弱な地層が複雑に入り組んだトンネル難工事

~西九州自動車道松浦佐々道路 松浦1号トンネル新設工事~

~西九州自動車道松浦佐々道路 松浦1号トンネル新設工事~

国土交通省 九州地方整備局

長崎河川国道事務所

建設監督官

長崎河川国道事務所

建設監督官

柳 田 博 史

キーワード:山岳トンネル、脆弱な玄武岩層、泥岩優勢互層

1.はじめに

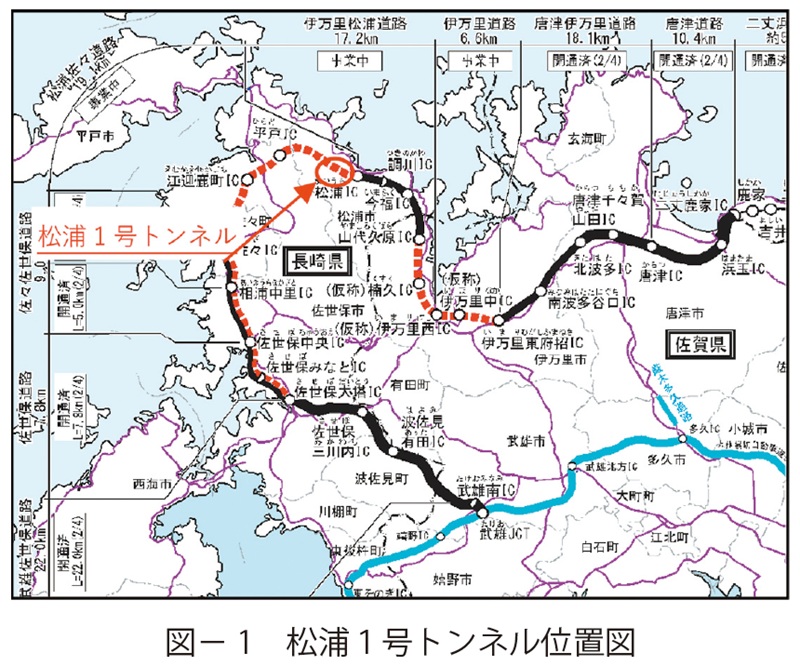

西九州自動車道 松浦佐々道路は長崎県北部に位置し、九州北西部の広域的な連携を図り、地域の活性化に大きく寄与するとともに、北松地域唯一の幹線道路である国道204号の代替路線としての機能も有している。本工事は、この松浦佐々道路の松浦ICから平戸IC間に計画されている、松浦1号トンネルを新設する工事であり、全長1,204m、掘削断面積109.3m2(CⅡ)の高規格道路トンネルをNATMにより施工するものである(図- 1 参照)。本稿では脆弱な地層が複雑に入り組んだ地山でのトンネルの施工実績について報告する。

2.工事概要

(1)トンネル概要

工事名 :長崎497号松浦1号トンネル新設工事

発注者 :国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所

施工者 :西松・谷川特定建設工事共同企業体

施工場所:長崎県松浦市志佐町庄野免地先~白浜免地先

工 期 :2019年11月22日~2024年10月31日

諸 元

トンネル延長: L=1,204m

掘削断面積 : A=109m2(CⅡパターン)

掘削工法 : 補助ベンチ付全断面掘削工法

上半先進ベンチカット工法

掘削方式 : 機械掘削方式

ズリ運搬方式: タイヤ運搬方式

(2)地形・地質概要

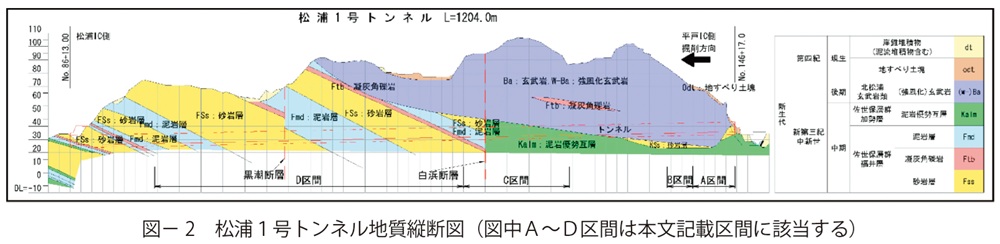

松浦1号トンネル周辺の地形は、起点側となる東側を1級河川の志佐川、終点側を2級河川の悪太郎川に挟まれる形の丘陵地となっており、トンネルルートにおいて最も高い大堤池背後斜面は標高110m程度、最大かぶりは65m程度である。トンネルの終点側にかけては玄武岩の溶岩台地状の丘陵地が分布し、終点側斜面はやや急峻で、斜面上部には玄武岩溶岩、斜面下部の低地部に佐世保層群の砂岩泥岩が分布する。また、終点側坑口直上には玄武岩岩塊が露頭する(図- 2 参照)。

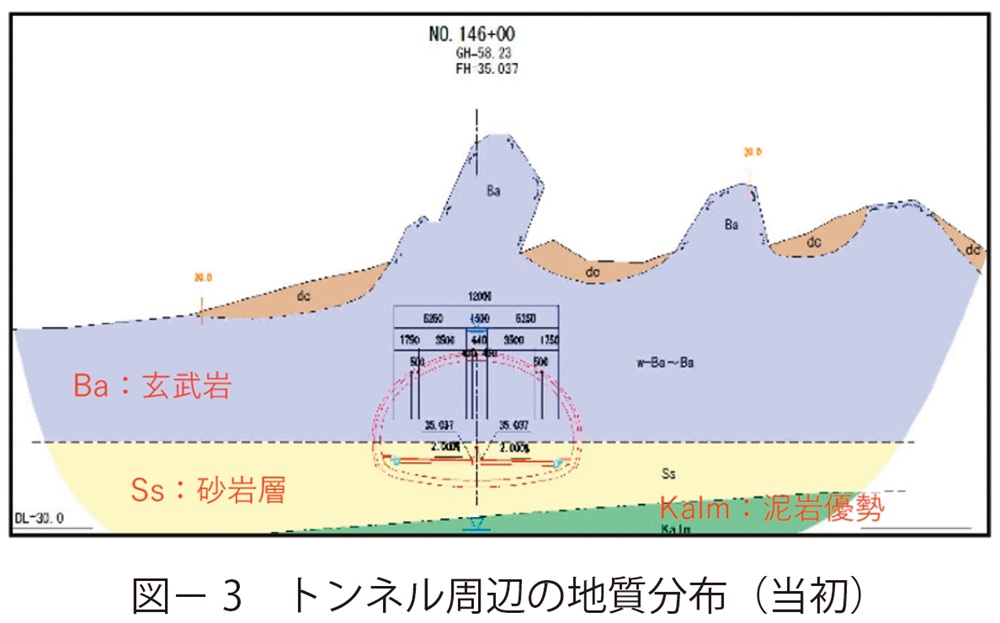

3.玄武岩層の掘削(A区間:No.146+17 ~ No.143)

本トンネルは坑口までのアクセス、トンネル仮設備の配置上の制限により、終点側坑口から下り勾配にて掘削を進める必要があった。終点側坑口には玄武岩岩塊が露頭していた(写真- 1 参照)が、周辺の斜面では同じ標高付近に玄武岩岩塊が連続して分布していたことなどから、当初計画段階では大きな岩盤の一部が露頭したものと考えられていた(図- 3 参照)。

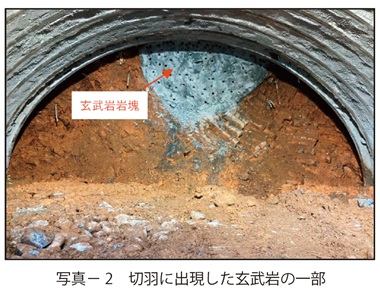

しかしながら、坑口付け後に掘削を開始するとすぐに岩盤の一部と想定されていた巨岩の一部が切羽に現れ(写真- 2 参照)、この区間の掘削後に、独立した一つの大きな岩塊であることが判明した。

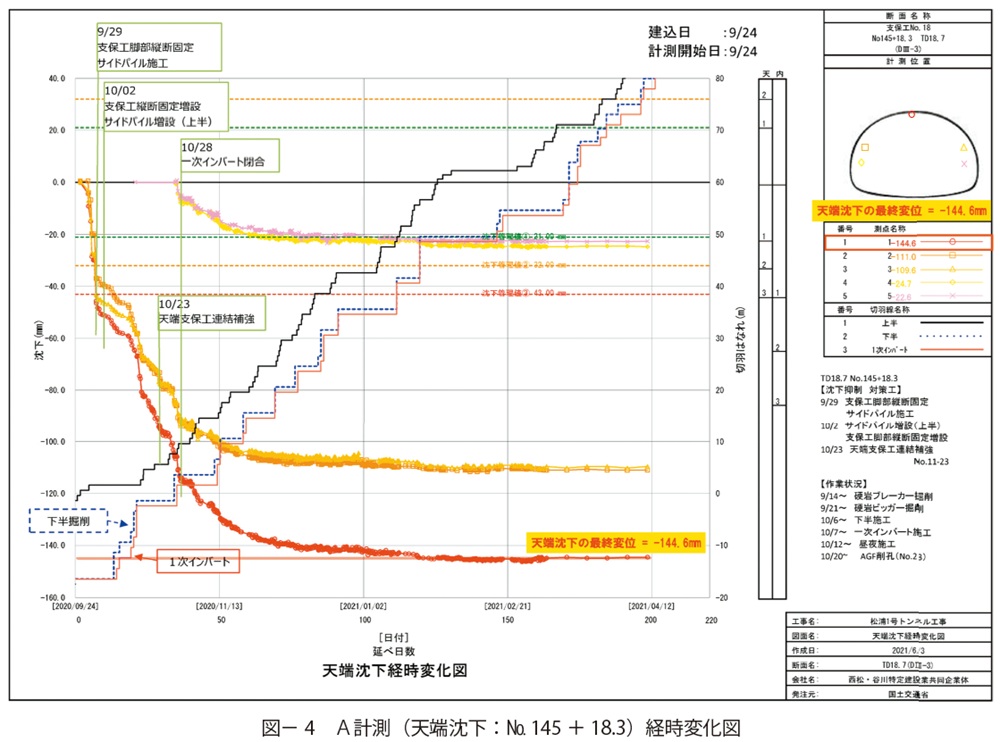

この岩塊は、掘削中にはトンネル上部に直接上載荷重となって作用し、足元の地山がぜい弱だったことも要因となり、トンネルに大きな沈下をもたらすこととなった。トンネルの初期変位は非常に大きく、早急な変位対策が必要となり、支保工の縦断連結やサイドパイルを打設するなどして変位の抑制を試みたが効果が小さく、1 次インバートによる閉合を実施しても収束性が悪く、最終的には切羽離れが30m 程度(≒ 2D)に達してようやく収束が確認できた(図- 4 参照)。

このとき、掘削直後の変位速度は20 ~ 30mm /日であり、切羽を停止しても変位が進む状況にあり、支保工連結とサイドパイルの施工により、切羽停止時は6mm /日、サイドパイル増設により切羽停止時で1.5mm /日、切羽進行時で5mm /日、更にインバートの閉合により1mm /日程度に変位速度を抑えることができたが、最終沈下量は145mmに達した。

4.火山岩堆積岩の層境の掘削(B区間:No.143 ~ No.141)

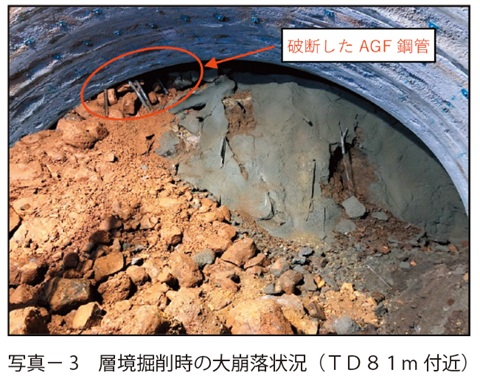

この区間に入っても継続して切羽が不安定な状態が続いたため、AGFによる先受けと小口径鋼管による鏡補強を行ったうえでDⅡパターンでの掘削を進めていたが、TD81m 付近で、堆積岩と火山岩の層境部分においてAGF鋼管が破断して大規模な崩落が発生した(写真- 3 参照)。

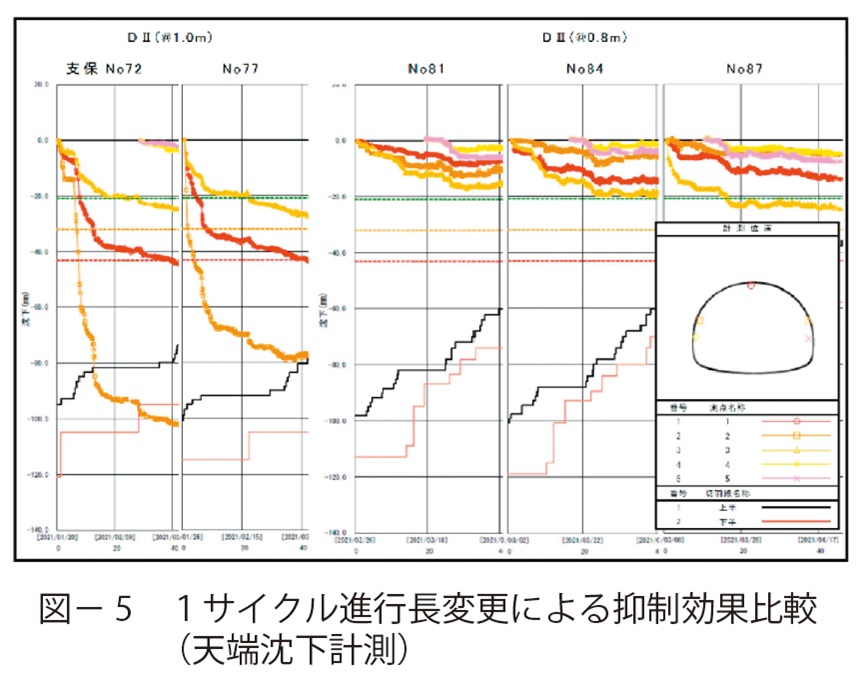

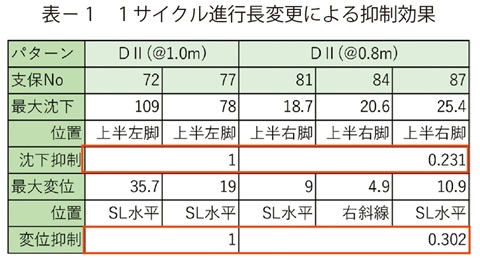

崩壊土砂は推定100m3で、崩落は直前の計測結果を精査した結果、左側上半脚部の沈下が、堆積岩の上に載る硬質な巨石を含むぜい弱な玄武岩層まで緩みを拡大させたことが原因と考えられた。AGF先受工は上部からの荷重に対して耐力を増強させるためダブルラップに変更し、1サイクル当たりの進行長を@1.0mから@0.8mに変更してこの区間の掘削を進めることとした。この崩落箇所直近の前後の計測記録を(図- 5)に示す。

崩落前の掘削パターンはDⅡ(@1.0m)、崩落後はDⅡ(@0.8m)、AGFの先受工をダブルラップに変更したこと、空洞充填を行ったことなど条件の違いがあるものの、最終的な沈下量を23%に、変位量を30%に抑制することができた(表- 1参照)。

切羽に出現した堆積岩の層境は当初地質縦断図に想定されていないものであり、ここまで掘削した玄武岩もインタクトとしては硬質であるが、岩塊と風化した弱層が混在していた。

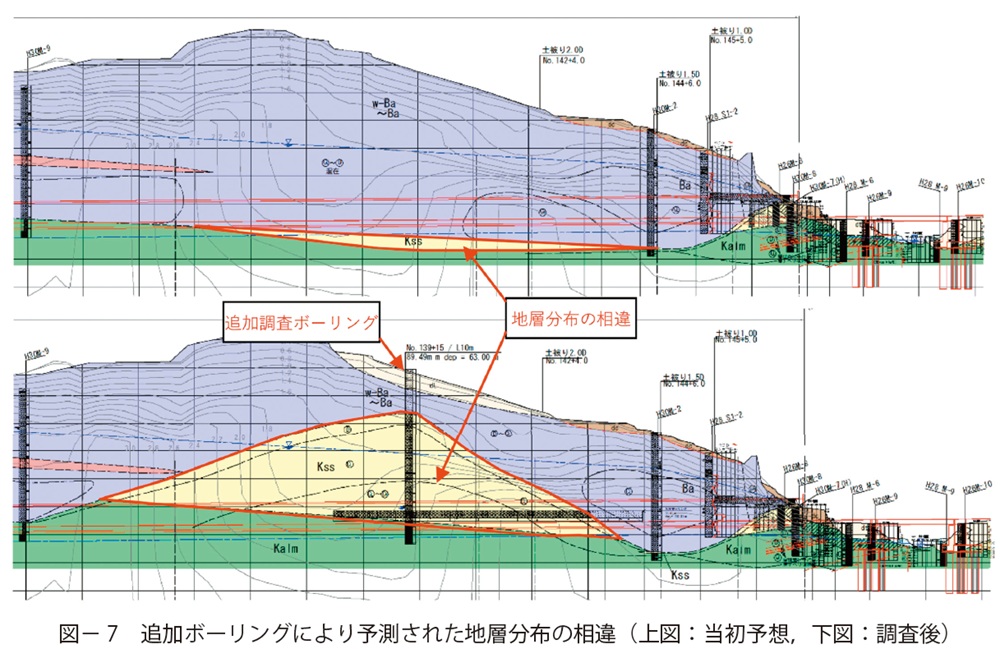

そのため、今後の掘削のための地質情報を得る目的で、地表から追加調査ボーリングを1 本実施した。ボーリングの結果、切羽下方に分布すると想定されていた砂岩層は、トンネル上部まで広く分布することが確認できた(図- 7 参照)

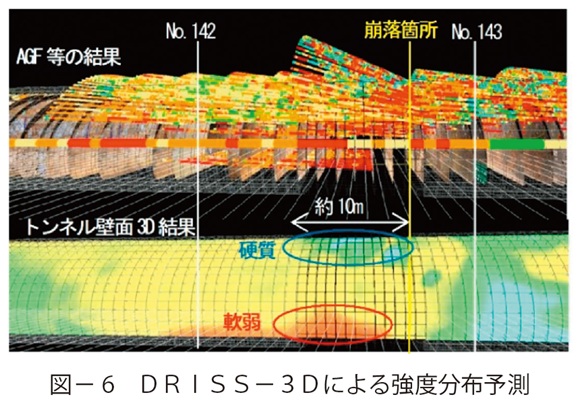

この追加ボーリングと既往のボーリングより、今後掘削を進めると再度砂岩層と玄武岩との層境が出現することが想定された。掘削を進めるにあたり、まずはAGF先受工の削孔時に得られる穿孔エネルギーを用いたDRISS-3Dにより、トンネル周辺地山の強度分布を3次元的に予測した(図- 6 参照)。

DRISS-3Dは穿孔エネルギーのデータを空間補完技術を活用して3次元的表示が可能であり、掘削断面内外の地山強度分布を視覚的に把握することができ、局所的なトンネル断面内外の強度分布の推定に効果的である。

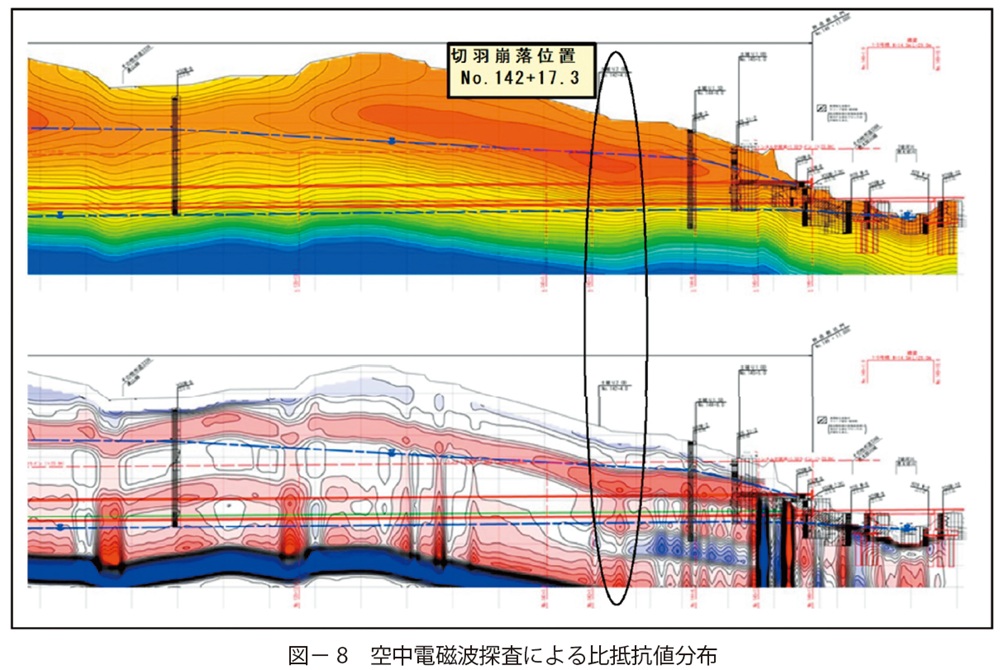

これと同時に、前方の層境を推定するために空中電磁波探査による比抵抗値解析を実施した(図- 8 参照)。ここで行った比抵抗解析は、比抵抗の変化量に着目した解析であり、地質境界・断層などの地質の変化位置を大局的に推定するのに効果的であると言われる。最終的には、推定された層境に接近した時に坑内より探り削孔を行い、層境を特定してから慎重に掘削を進めた。

この堆積岩と火山岩の出口側の層境では柱状節理を有する非常に硬質な玄武岩が出現し掘削に時間を要した(写真- 4 参照)。

5.砂岩泥岩互層(泥岩優勢)の掘削(C区間:No131+15 ~ No.122+5)

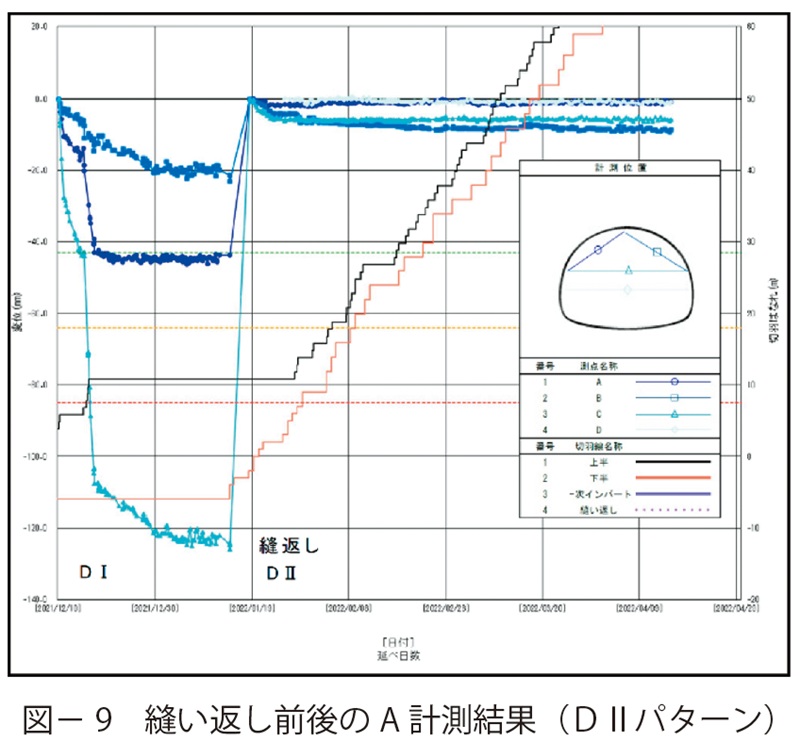

再び軟質な玄武岩に変わると下方から砂岩泥岩の互層が出現し、切羽内に堆積岩と火山岩の層境が出現した。この層境は長期にわたり切羽に現れ、硬質岩と軟質岩が同時に切羽に現れる状況が続いた。玄武岩は硬質であるものの亀裂ではく離しやすくなり、切羽の安定性を低下させたため、鏡補強とAGF先受工の補助工法を追加しながら掘削を行った。砂岩泥岩の互層は泥岩の割合が増えると変位が拡大する傾向があった。切羽下方から泥岩優勢の砂岩泥岩互層がSL 付近まで上がってくると、切羽の後方において後荷による変位が増大し、後方へ戻っての対策が必要となった。特に側壁の押し出しが大きくなり、A計測によるSL水平測線の内空変位は-70mmを超え、日変位量も30mmを超える場合もあった。このような箇所は吹付に大きなクラックが確認され、縫返しが必要となった。また、変位は継続して増大し、支保耐力が不足していると考えられたため、既に設置したDⅠ支保工(H-150)を取り外してDⅡ(H-200)による縫返しを実施した。縫返し前後のA計測結果を(図- 9)に示す。切羽が一様な地質でない場合、A計測結果だけでは変状の状態を正確にとらえきることが困難となる。このため、坑内観察による切羽後方で吹付面に発生したクラックや、切羽観察記録を連続的に精査して、影響を及ぼしたと推定される地層の分布範囲を想定して縫返し必要範囲を特定し実施した。DⅡパターンへの変更後も切羽の安定性や一次支保の状態を確認しながら掘削補助工の追加、一次インバートによる早期閉合、支保ピッチの短縮等、さまざまな対策を併用し掘削を行った。このDⅡパターンによる掘削は、区間長185mとなった。

6.起点側堆積岩層の掘削(D区間: № 122+5 ~№ 94+5)

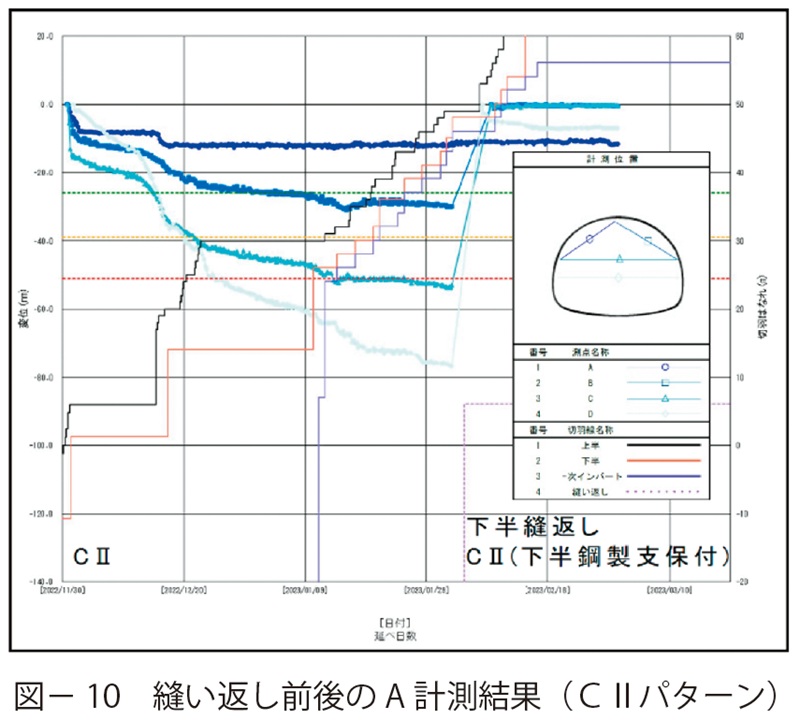

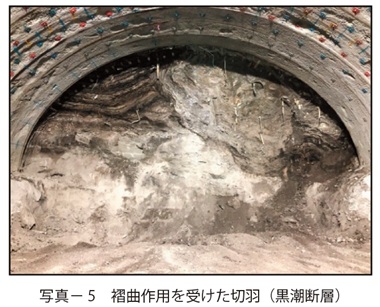

地質縦断図によると白浜断層を境に、佐世保層群の泥岩優勢互層から福井層群の砂岩・泥岩層に変化すると想定されていたが、実際には明瞭な断層は確認されず、切羽下方から砂岩層が徐々に現れ、切羽に占める割合が増大し、切羽は安定してきた。福井層群の砂岩・泥岩層は比較的安定しており、CⅡパターンによる掘削が可能であった。泥岩層も比較的安定していたが、下方から出現した泥岩層が切羽に占める割合が増えると変位が増大し、切羽後方においても変位が増大したため、部分的にCⅡパターンに下半支保工を取り付けるなど特殊パターンを適用し、変位抑制対策を実施するとともにDⅠパターンへ変更した。CⅡパターンで縫返しにより下半鋼製支保工を設置した際の計測結果を(図- 10)に示すが、対策後の変位が抑制できていることから、有効な対策であったと考える。また泥岩層のスレーキング性を考慮し、CⅡにおいても泥岩層出現範囲は本設インバートの追加を実施した。その後、黒潮断層は切羽で確認され褶曲を大きく受けて強度が小さく(写真- 5)、切羽安定性が低下したため支保パターンをCⅡからDⅠへ変更するとともにAGF先受工と鏡補強工、一次インバートを追加して掘削を実施した。

7.おわりに

本トンネルは1204mの掘削に1120日を要して貫通した。特に前半の500mでは巨石の出現による沈下の増大、層境における大規模崩落等の影響により掘削に2年を費やした。

硬質な岩塊を含む脆弱な玄武岩層の掘削、変位を伴う泥岩優勢互層の掘削、硬軟層境の掘削と複雑な地層分布により支保パターンの選定や様々な掘削補助工法等の対策が必要となる難易度の高いトンネルであった。

最後に、本報告に際し施工者である西松・谷川JVの工事関係者の皆様にお礼を申し上げるとともに、本施工報告が同種、同様な地質や対応が必要となるトンネル施工の一助になれば幸いである。