中九州横断道路「滝室 坂トンネル」における

国内最大級プレキャスト覆工の採用と効果

国内最大級プレキャスト覆工の採用と効果

国土交通省 九州地方整備局

熊本河川国道事務所

建設監督官

熊本河川国道事務所

建設監督官

佐 野 義 尚

キーワード:プレキャスト覆工、PCL工法、PCL版、工期短縮

1.はじめに

一般国道57号滝室坂道路は、大分県大分市を起点とし、熊本県熊本市を結ぶ高規格道路「中九州横断道路」の一部を形成し、所要時間短縮や高速定時制の確保の観点から沿線地域の産業発展や地域活性化に寄与するとともに、滝室坂峠での災害発生時の代替路確保、走行性の向上等を図り、災害に強いネットワークの構築を目的とした事業である(図- 1)。

滝室坂峠は、大分県と熊本県を結ぶ唯一の幹線道路である国道57号の県境部付近にあり、阿蘇外輪山のカルデラ周縁部東側に位置する(図-2)。古くは、九州を横断する豊後街道の一部で、参勤交代路として利用され、その行列は藩主の休息所である坂梨御茶屋で休憩をとり、豊後街道最大の難所を一気に登ったとされている。峠までは高低差約200mあり、滝室坂の登り口には坂梨という地名があり「大阪に坂なし坂梨に坂あり」と例えられ、畿内・瀬戸内、そして本州との文化・経済の交流ルートとなっていた。

歴史的に九州の交通の要所である滝室坂峠が、2012(平成24)年7月の九州北部豪雨による法面崩壊で被災し、約40日間通行止めとなった(写真- 1)。現在は連続雨量170mmに達すると滝室坂峠を事前通行規制することになっており、新たな道路として現道の北側に一般国道57号滝室坂道路(延長6.3km)が計画され2013(平成25年)年度に事業化された。本稿は、この滝室坂道路で計画されている滝室坂トンネルにおける避難坑に整備する中間ポンプ室で採用した覆工断面として国内最大級のプレキャストについて報告するものである。

2.工事概要

工事名:熊本57号滝室坂トンネル西新設(二期)

施工者:清水・東急・森特定建設工事共同企業体

施工場所:熊本県阿蘇市一の宮町坂梨

工期: 令和2年12月19日~令和7年3月31日

トンネル延長:本坑4,834m(掘削延長2,679m)

避難坑4,898m(掘削延長3,069m)

幅員:12m

工法:山岳トンネル工法(発破掘削・機械掘削)

(1)工事内容

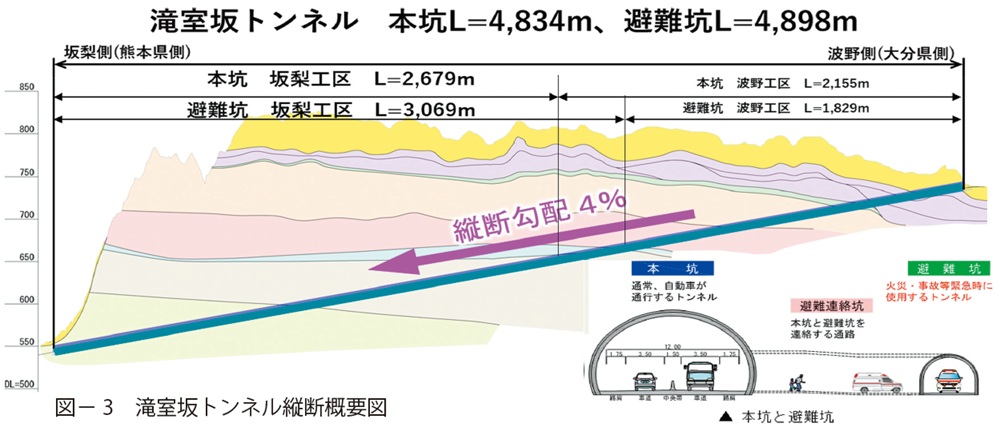

滝室坂トンネル坂梨工区は、阿蘇外輪山の東部を貫く全長約4.8km、掘削断面積107m2(仕上がり断面積95m2)の滝室坂トンネルを西側(阿蘇外輪山の内側)から本坑2,679m、避難坑3,069mを4%の上り勾配で施工する工事である(図―3)。施工は2018(平成30)年4月に開始し、地質や湧水の調査を兼ねた避難坑は2018(平成30)年10月に掘削を開始して2022(令和4)年9月に貫通し、本坑は2019(平成31)年1月に掘削を開始して2023(令和5)年6月に貫通した。また、避難坑貫通後に避難坑の一部を拡幅する中間ポンプ室(延長約73m)の掘削を行い、2024(令和6)年1月に完了した。

(2)中間ポンプ室の覆工への課題

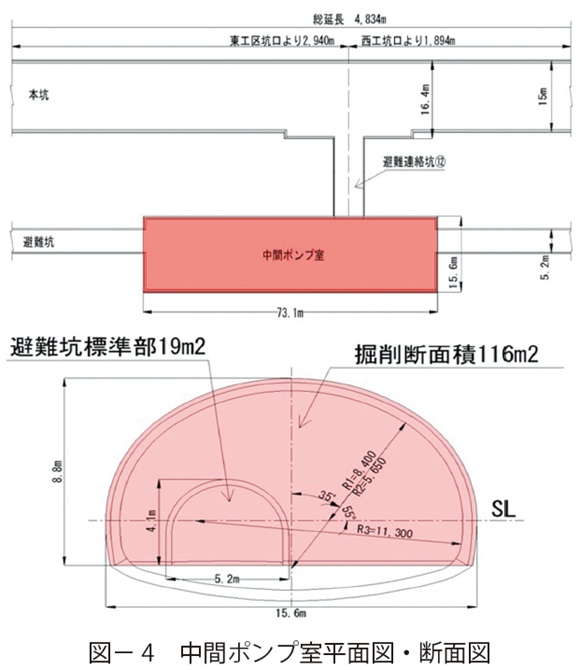

トンネル供用後に坑内の消火栓やスプリンクラーへ配水するための設備であるポンプ室は,一般的に坑口部に設けられる。しかし、滝室坂トンネルではトンネルの延長と勾配の問題により片側でのポンプ圧送が不可であり、両側からでも中間部の約300m区間の圧送が不可となる。そのため避難坑の中間部にポンプ室(以下、中間ポンプ室という)を設ける必要があった(図- 4)。中間ポンプ室は掘削断面116m2と本坑より一回り大きい断面である。

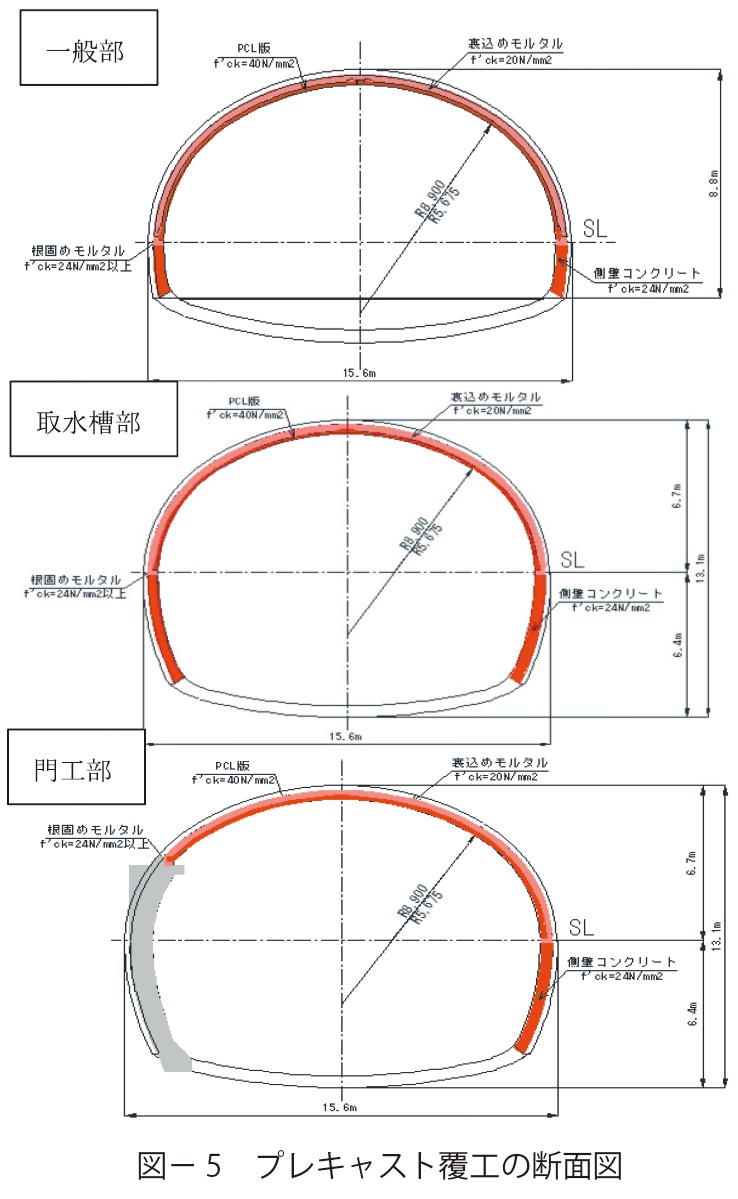

この中間ポンプ室には、図―5 に示すように一般部、取水槽部、門工部(連絡坑との取合部)の3 つの断面がある。

この中間ポンプ室の覆工を施工するにあたり、以下の2つの課題があった。

・小断面の一部を切り広げた大断面であるため、坑内で大断面用セントルを組立・解体を行う必要があり、狭隘箇所におけるセントル組立・解体時の安全を確保する必要がある。

・中間ポンプ室の覆工施工が、避難坑の覆工や中央排水工の兼ね合いで工事完成のクリティカルパスとなるため、工期短縮を図る必要がある。

(3)課題への対応

これらの課題を解決するために、滝室坂トンネル西新設工事では中間ポンプ室の覆工にプレキャストを採用し(PCL工法)、危険作業となる狭隘箇所でのセントル組立・解体作業の省略と中間ポンプ室における覆工施工の工期短縮を図った。

(4)プレキャスト覆工の採用

一般的に覆工の設計では性能照査は行われず、仕様規定のもと施工性や実績、経験にもとづいて覆工の構造を決定しているため、耐荷力の評価法については未確立である。よって、標準覆工と異なる構造を採用する場合は、耐荷性能や耐久性能に関して従来覆工と同等以上の性能を示すことが必要になる。そこで、プレキャスト覆工の評価方法として、覆工に緩み荷重が作用することを想定し、最初の断面破壊が発生する時の荷重で覆工の耐荷力を評価することとした。

性能比較の結果,すべての断面においてPCL版覆工の耐力が15~26% 高い結果となり、本設計におけるPCL版覆工は標準覆工と比較して、土荷重の作用に対して同等以上の耐力を保持することが確認できた。これらの確認結果より、プレキャスト覆工の採用に至った。

以降では、本工事で実施したプレキャスト覆工の施工・効果について報告する。

3.プレキャスト覆工の施工

(1)プレキャスト覆工の施工

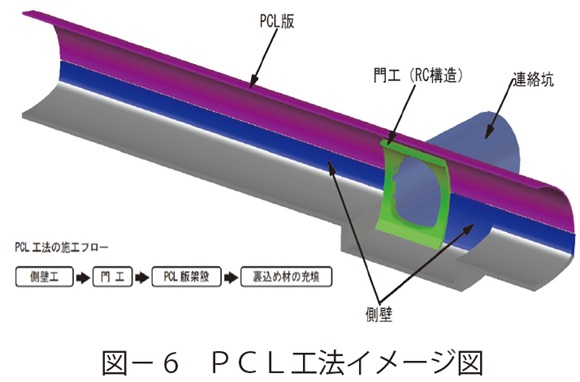

プレキャストの施工は、現場打ちコンクリートにて側壁工及び連絡坑取合部の門工(RC 構造)の構築を行い、PCL版の架設、裏込め材の充填の順で実施した(図- 6)。

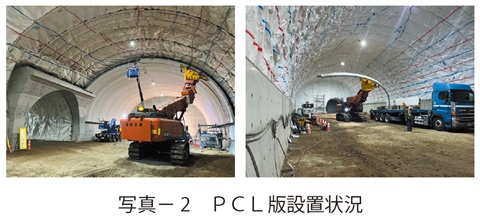

PCL版は左右二分割のパネルであり、標準パネルは厚さ150mm、幅815mm、周長10,875mm、重量3.4t である。PCL版の架設はスピンアームを使用し面壁部から順次架設した(写真- 2)。スピンアームはPCL工法の専用機で、トレーラーにより搬入されたPCL版を直接荷取りし、そのまま運搬、施工箇所に架設できる機械である。初めに設置する4 枚のパネルについてはPCL版の脚部を金具固定して天頂部は支保工にて支持する。その後は脚部の金具固定のあと天頂部を既設のPCL版と長ボルトで固定する。PCL版架設の施工歩掛りは支保工支持部で1.6m/日(パネル4 枚)、標準部で3.2m/日(パネル8枚)となり、延長73m を架設するのに27日であった。

①施工時工夫した点

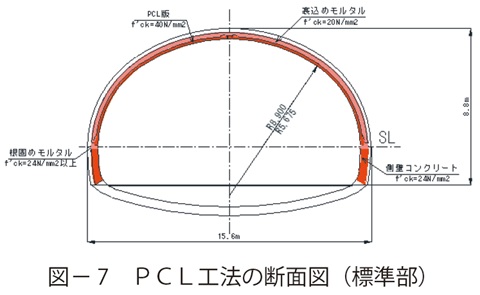

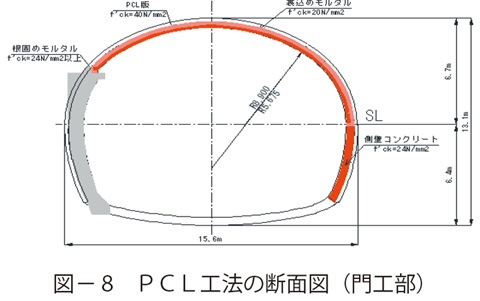

PCL工法の断面パターンは2種類あり、標準部(図- 7)ではPCL版同士が左右対称であることに対し、門工部(図- 8)では左右非対称の構造となっている。そのため、それぞれの断面で変形挙動が異なり、PCL版を架設した際に標準部と門工部とで目違いが発生する恐れがあった。これを防止するため、PCL版に予め仕込んだインサートを利用し、標準部と門工部のPCL版を縦断方向にプレートで繋ぐことでこの目違いを抑制した。

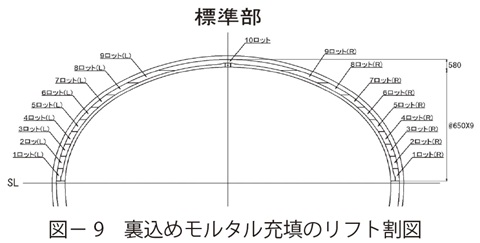

全てのPCL版架設完了後、PCL版に予め仕込んだ注入口から裏込めモルタルを充填した(図-9)。1リフトの高さはモルタルの圧力を考慮して650mmとした。モルタルの高さ管理は、PCL版のグラウト孔からファイバースコープを挿入して目視確認で行った。天端部の充填確認はクラウン部に設けたグラウト孔からの目視確認に加えて、防水シート面に設置した充填検知システムにて行った。なお、天端部ではエア抜きホースを設置して残留空気を積極的に排出した。裏込めモルタルの施工は13日であった。

②施工時難儀した点

門工部の施工において、中間ポンプ室は4% の縦断勾配がついており、門工部は水平構造となっていることから、鉄筋組立および型枠組立は複雑な測量技術が必要とされ、鉄筋量も多かったことから多大な時間を有するものとなった。また、過密鉄筋であったためスランプ21㎝の繊維補強コンクリートを使用して確実な充填を行い、品質不具合発生リスクの低減を図った。

4.プレキャスト覆工の効果と今後の展望

(1)効果:工期短縮

中間ポンプ室の覆工をプレキャスト覆工とすることで危険作業となるセントルの組立・解体作業を省略できたので、覆工施工の安全性が大きく向上した。また、セントルを使用する標準覆工では覆工施工の総人工を546人工と見込んでいたが、PCL工法により425人工(門工の施工を除く)となり省人化に寄与する結果となった。また、工程面においても、標準覆工の場合約3ヶ月かかるところをPCL工法は2ヶ月で施工でき、約1ヶ月の工程短縮が可能となった。

(2)今後の展望:プレキャスト覆工の最適化

標準的な覆工にプレキャスト覆工が採用されるためには、当初の設計段階でプレキャスト覆工が適用されることや、箱抜き部、断面変化部への対応が可能になること、PCL架設から裏込め注入工までひとつの協力業者により一気通貫して施工を行うこと、コスト面を抑えることなどの課題が残されていることから、これらを解決し、プレキャスト覆工の最適化を行っていくことで今後の展望が期待される工法であると考える。

5.おわりに

国内最大となるプレキャスト覆工を採用し、施工の実績を残すことができた。今回の施工実績が同種工事の参考になれば幸いである。

最後に、本稿作成にあたり、貴重な資料や情報の提供を頂いた施工者である清水・東急・森JVの工事関係者の皆様に多大なる御協力を賜りました。この場をお借りして感謝申し上げます。