橋梁点検の課題と対応

国土交通省 九州地方整備局

福岡国道事務所 道路保全課

課長

福岡国道事務所 道路保全課

課長

猪 狩 名 人

国土交通省 九州地方整備局

福岡国道事務所 道路保全課

保全企画係長

福岡国道事務所 道路保全課

保全企画係長

中 野 将

キーワード:橋梁定期点検、再劣化、補修跡

1.はじめに

橋梁点検は、インフラ維持管理の重要性やニーズの高まりとともにその重要度は高い。しかし、実務として取り組んでいく上で様々な課題に直面している。施設管理者別に抱えている課題は様々であるが、その中でも複数回の点検を実施してきた直轄国道において顕在化している問題点を例示し、その対応に向けた取り組み事例について述べる。

2.背景「メンテナンスサイクルとその構築経緯」

わが国の社会資本整備は、高度経済成長期に集中的に行われてきた。今後、これらストックされた社会資本の高齢化が急激に進行し、社会経済状況の悪化とともに維持管理が必要な施設とその費用の増加が懸念されている。

このような背景の中、国民の安全で安心なくらしには、社会資本の適切な維持管理が不可欠となっている。ここでは、重要構造物であり社会資本の代表格である橋梁を例として背景を整理する。

橋梁の維持管理については、平成24年12月に発生した笹子トンネルの天井板の落下事故による維持管理に対する社会問題化をきっかけとして、道路の老朽化対策の本格実施に関する提言を受け、点検、診断、修繕措置等一連のサイクル(以下「メンテナンスサイクル」という。)の構築とその本格実施に向けた様々な対策が講じられてきた。

本格実施当初、特に地方自治体においては予算不足、人不足、技術力不足といった具体の問題が浮き彫りとなったが、その後の道路法改正、補助金制度の拡充、メンテナンス会議による情報提供などの取り組みにより、メンテナンスサイクルは回り始めている。

また、メンテナンスの取り組みは、今始まったものではなく、過去には平成15年に「道路構造物の今後の管理・更新等のあり方」について提言がなされ、アセットマネジメントやライフサイクルコストの導入といった考え方が提示され、その後も平成19年に国内外で発生した橋梁部材の破断や落橋などを受け、平成20年に「道路橋の予防保全に向けた提言」がなされ、点検の制度化など5つの方策が示されるなど、新たな知見を追加しながら継続実施されているものである。

今後、これまでの取り組みを踏襲しながら次期サイクルを見据えたメンテナンスサイクルを確立する必要がある。

3.課題「点検要領の適用範囲の見極め」

橋梁の維持管理は、点検、診断、措置、記録の4 要素から構成されるメンテナンスサイクルを繰り返す。点検は、目視によって橋梁に生じている損傷の正確な状態を把握するものである。診断は点検によって得られた正確な状態を踏まえて補修や詳細調査といった措置の必要性や時期を区分する。記録はこれら一連の結果をとりまとめ次回点検に備えるものである。これらの一連の繰り返しがメンテナンスサイクルである。

中でも点検は、初動であるため他の要素全てに影響を与える重要な要素である。

点検には正確に損傷の状態を把握することが求められる。橋梁の損傷は、構造形式や供用年数など様々な環境下で発生し、その種類も多種多様であるため点検の技術的な難易度は高い。

そのため、点検する技術者の経験や技術力の差によっては同一の状態を異なった評価とするなど点検品質のバラツキが懸念される。このため点検には、点検の標準的な内容や方法を定めた橋梁定期点検要領(以下、「要領」という。)を用いている。

要領は過去2回改訂されている。1回目は昭和63年であり、対象とする橋梁の定義が15mから2mへと拡大、点検の頻度は10年に1 回から5年に1回へと期間短縮、損傷の種類も32種類から26種類へと統廃合されている。

2回目は平成26年であり道路法の改正に伴い道路管理者の役割の明確化と要領の位置付けが体系化された。このように要領は、維持管理の重要性の高まりや当時の点検に求められていたニーズに応じて改訂されている。

現在の点検は、現地で確認される損傷のほとんどに補修が施されている点が、初期の点検と大きく異なる点となっている。

このため、現在の点検には、補修が施されている損傷と補修されていない損傷の区別や補修による状態回復の程度の区別が求められる。

このほか、補修後に比較的短期間で再度損傷が生じる、もしくは損傷の状態悪化の進行速度が速い再劣化も顕在化しており、前例の無い損傷の状態把握も求められている。

このように現行の要領だけでは十分に状態把握が出来ない損傷に対してどのようにして正確性を確保していくのかが喫緊の課題となっている。

4.問題点「補修跡の取り扱い」

損傷の種類は、その形状や状態、発生原因などにより多種多様である。現行の要領では、これらの損傷を複数のグループに区分し体系的に損傷の種類を整理する。

損傷の種類は、橋梁を構成する主な材質である「コンクリート」「鋼材」それら以外の「その他」に分けられ、26種類に分類されている。点検ではこれらを用いて損傷の状態を体系的に区別して仕分けていく。

26種類の損傷は、要領改訂の時期又はそれ以前に行われた点検により蓄積された損傷事例の傾向や特徴が反映されているため、これまでの損傷事例に対しては状態の再現性は高く正確性が確保されている。

一方、昨今の点検で確認される損傷は既に補修や補強が施され、橋梁母材に加えて補修材や補強材が追加された構造となっている。このため、損傷が生じている位置や状態、損傷の形状や性質は前回点検と比較してもまったく異なっている。近年の点検実績に見受けられるこれまでと異なる損傷ケースを次に例示する。

4.1 ひびわれに対する補修跡

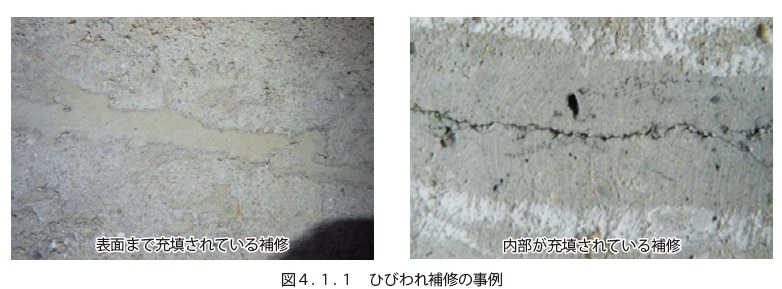

ひびわれは、コンクリート部材の表面にひびわれが生じている状態である。ひびわれの損傷程度の評価には主にひび割れ幅を用いて程度の大小を区別している。補修が必要と判断されたひびわれには内部に注入材を注入するなど補修が施される。ひびわれ補修の事例を図4.1.1 に示す。この場合、表面のひびわれ幅には変化が生じない。

このことから補修後のひびわれに対して、要領どおりに幅のみで損傷程度の評価を行うことは補修前後で評価が変わらないため補修効果が評価に反映されない。

また、補修後のひびわれに対して損傷程度を軽度に評価するケースもある。補修後に内部から雨水が漏水しているケースである。補修後の漏水している事例を図4.1.2 に示す。このため単に軽度と判定することが正確な状態を示さないケースも存在する。

4.2 うき、変形・欠損に対する補修跡

うきは、コンクリート部材の表面付近がういた状態、変形・欠損は部材が局部的な変形又は欠損している状態である。うきの損傷程度の評価にはうきの有無、変形・欠損には有無とその著しさを用いて程度の大小を区分している。補修が必要とされた場合は、失われた部材表面部分をもとの形状に復元するよう断面補修が施される。この場合、断面補修されている箇所を打音検査するとうきを示唆する低い音が確認されるケースがある。補修後にうきを示唆する打音が生じている事例を図4.2.1 に示す。母材と補修材では打音による音の高低差が生じるがそれがうきを示す音かどうかは判断しかねる。

このため補修材のうきであれば補修効果の低下となるが、補修材内部の母材のうきであれば母材の機能低下となることから損傷程度の評価に大きな差違が生じるケースとなる。

4.3 腐食に対する補修跡

腐食は、普通鋼材では集中的に錆が発生している状態、又は錆が極度に進行し板厚減少や断面欠損が生じている状態である。錆の損傷程度の評価には深さと面積を用いて程度の大小を区分している。補修が必要とされた場合は、鋼材の腐食を抑制するための塗装や欠損した断面を復元するためのあて板補修が施される。塗装を例としたこの場合、塗装により期待される防食効果よりも早い時期に再度発錆するケースがある。期待される効果よりも早期に発錆している事例を図4.3.1 に示す。腐食の程度の評価は、深さと広さによる区分であるためこのような腐食速度が異なる場合も同程度の評価となりかねない。

このように、現行の要領は過去の損傷事例と同種の損傷の再現性の正確性は高いものの、これまでの損傷事例と異なる特徴の損傷に対しては再現性が低く正確性を欠くこととなるため、要領の適用範囲を見極めることが不可欠となっている。

5.対応「前例のない事象の解決に向けたアプローチ」

現状は、損傷の種類も多様化しており、要領の適用範囲以外への対応が必要となっている。

現時点ではこれらに対する指針も知見も皆無である。そのためいくつか取り組みを試行的に進めながらアプローチポイントを探している途中段階にすぎないが、問題点として例示した補修跡などに対して取り組んでいる内容及び今後取り組むべき内容について記述する。

5.1 当面の対応「補修跡の評価手法の検証」

補修跡については、現行の要領の中では損傷の26種類の中に補修・補強材の損傷として区別されている。一般的には補修とは耐久性を回復させることを意味し、補強とは耐荷性や剛性などの力学的な性能回復又は向上を意味する。

現行の要領の補修・補強材の損傷とは「鋼板、炭素繊維シート、ガラスクロスなどのコンクリート部材表面に設置された補修・補強材料や塗装などの被覆材料に、うき、変形、剥離などの損傷が生じた状態」とされており補強に主眼が置かれている。

補強材の損傷は耐荷性の機能喪失に直結するため重要項目であることは理解できるが、

昨今の現場で顕在化しているのはひびわれや断面修復といった補修跡であり、これら補修材の損傷への対応が必要となっている。

これらの補修跡に着目して2つの検証を実施している。一つ目は、現行の要領を活用した場合の損傷程度の評価や状態確認の方法について、注意事項や追加で必要となる事項を抽出する検証である。二つ目は、現行の要領に定義されている26種類の損傷のほかに、補修跡を対象とした損傷種類を新設して必要な事項を抽出する検証である。補修跡という一つの事象に対して2 つの検証を突合させることでアプローチの方向性や拡がりを模索している。

5.2 長期的な対応「メンテナンスサイクル間の連動」

現在の点検は、過去の点検にはなかった事象と対峙している。1つのメンテナンスサイクルの点検において所有する施設の損傷状態を把握し、その点検結果から建設後の経過年数が同程度であっても損傷の劣化速度に差異があることに気づく。

それにもかかわらず次期メンテナンスサイクルの点検予定は、損傷の劣化速度が異なる場合であっても一律おおむね5年後とした計画としていることが多い。

損傷の劣化速度には、損傷が無かった箇所に新たに生じるもの、すでに生じていた損傷が緩やかに劣化していくもの、すでに生じていた損傷が加速度的に劣化していくもの、補修跡に再度劣化が進行していくものなど大きな差がある。

このため、点検頻度は5 年間隔という定期性が有効なものと個々の劣化速度に応じた設定が有効なものとの使い分けの検証が必要となっている。

つまり、補修後の劣化を考慮した点検頻度の考え方など1つのメンテナンスサイクル完了時点とは、次期メンテナンスサイクルや長期を見据えたサイクル間の連動を検証し、必要な改善を行動に移す転換期なのである。

5.3 メンテナンスサイクル要素における補修跡の取り扱い

メンテナンスサイクルには、「点検」「診断」「措置(補修・補強)」という要素が含まれているが、現在、補修跡損傷の各要素における取り扱いは新たな損傷など他の損傷と同様であり、区別されることはない状況である。

よって、以下に各要素における補修跡損傷の取り扱いについての1つの考え方を記すものである。

例えば、「診断」においては補修前よりも悪化しているとする、「措置」においては前回の補修方法が有効に機能していないとして再度損傷が生じた原因究明を徹底し、その上で補修方法を再考するなど。

上記は、少々荒っぽく極端な考え方ではあるが、今後はこのように補修跡の取り扱いについて検証することが必要である。

本件は、「点検」というひとつの要素のみでは解決しづらい点も多いことから、補修の必要性の判断や時期の選択、補修方法の妥当性や効果など、「診断」や「措置」の要素からのアプローチによって「点検」の盲点を模索していくことが重要となっている。

このように前例の無い問題に対しては解決プロセスの前例もセオリーもない。このため、複数のアプローチを比較検証することで打開策を見いだすことが必要である。

6.今後の方針「実現可能な取り組みに向けて」

私たちは、現行の要領を検証する視点も持ったうえで現メンテナンスサイクルを遂行していくことが必要である。また、要領を補うために行う正確な状態把握の手法は実現可能な手段でなければならない。

例えば、現行の点検は目視を基本としているため部材内部の状態など不可視部に対する正確な状態把握には限界がある。そのため経験則や類似事例から損傷の状態を推定するといった方法にて補っている。この推測には曖昧な点が含まれることも多い。

正確な状態把握に向けて、追加調査や非破壊試験をきめ細やかに実施することは理想である。しかし試験費用や資機材への投資額は脹らみ、点検結果の整理や調書作成が煩雑になり人件費用の高額化や内業に要する作業の長時間化を招く恐れもあることから実現可能な手段とは言えない。

点検の目的である状態の正確な把握が履行できない限りはメンテナンスサイクルの精度は低下してしまうと思われる。メンテナンスサイクルを回し続けていくためにもこの試行的な取り組みを続けていき解決策を見いだしていきたい。

7.おわりに「メンテナンスサイクルの精度向上」

橋梁点検の実務事例を通じて、メンテナンスサイクルを回して行く上で直面している課題が現行要領の適用性の見極めであり、問題点が補修跡に対する正確な状態把握であることを述べてきた。

さらにこの問題点に対して、当面・長期的・要素横断的なアプローチを紹介し実用性の高い解決策を早期に見いだすことの必要性を述べてきた。

メンテナンスサイクルは、点検から正確な状態を診断に伝え、診断にて必要な方法や時期を定め措置に伝え、措置の結果は記録に伝え、記録は次回の点検に伝えるという一連の流れが繋がることで効果を発揮する。

これらに従事するのは管理者だけではない。新しい知見や技術研究には学術分野の参画が不可欠であり、技術の実用化には民間の技術力や開発力は必須となる。メンテナンスに携わる産学官の従事者が各々の考えや経験を伝えることで新たな見解が見いだされていく。

私は管理者の立場としてメンテナンスサイクルの要素間を繋ぎ、また従事する技術者間を繋ぐ役割を担い、メンテナンスサイクルの精度向上を図っていきたい。