パイルネット工法の施工と模型実験

建設省九州地方建設局

武雄工事事務所副所長

武雄工事事務所副所長

山 元 茂 継

建設省九州地方建設局

九州技術事務所

材料試験課長

九州技術事務所

材料試験課長

西 村 博

応用地質株式会社九州支社

北部九州事業部一課長

北部九州事業部一課長

吉 長 健 二

1 はじめに

狭義の補強土工法とされるパイルネット工法は,北海道開発局により石狩川の「激甚災害対策特別緊急事業」(激特事業)により昭和51年から泥炭地盤の嵩上げ堤防のために開発されたものである。この工法の特徴は,施工管理が容易で,沈下抑制,側方流動防止,急速施工が可能及び経済性の観点から既に100例程の施工実績をもち,効果が実証されている。九州においても有明海の沿岸に分布する有明粘土地盤上で六角川の芦原,久津具,二俣の3地区で築堤の基礎工法として採用し,各種動態観測が行なわれており,その結果からも施工効果が十分に認められている。このようにパイルネット工法の施工効果は十分に認められるもののその効果が発揮される支持機構が明らかになっていないのが現状である。

ところで,この工法の設計理論は,現在のところ群杭間隔に配置した杭群を一つのブロック基礎とみなし,群杭理論により支持力を求めている。

本報告は,パイルネットの合理的な設計手法のみなおしに関する種々の室内モデル実験を行なった結果から新しい設計方法の考え方について述べるものである。また,これまで実施されている現場施工例の施工状況及び動態観測結果についても報告する。

2 パイルネット工法の概要

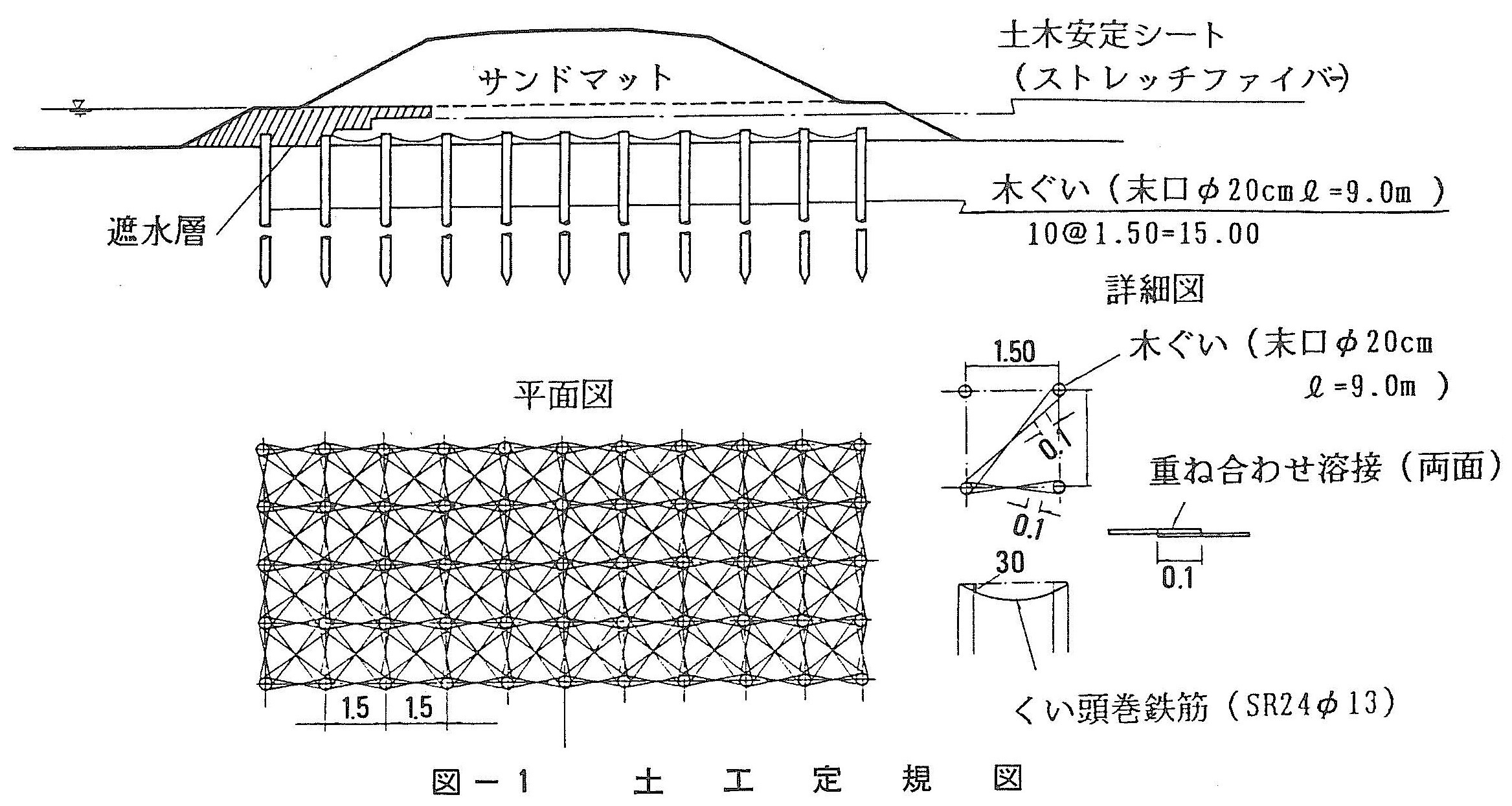

パイルネット工法とは,土工定規図に示すように軟弱地盤上に打設した既製杭(木,コンクリート,鋼など)の頭部を鉄筋,土木用ネット,金網等で連結し,その上にサンドマット,土木用シートなどを敷設して盛土を行なうものである。

このため盛土荷重は,直接地盤上に作用せず土木シートや鉄筋のハンモック効果と杭の支持力により鉛直方向の荷重を相対的に強度が高い地中深部へ伝達させるため,側方流動,沈下抑制に対して効果が発揮されることが予想される。

3 施工事例

現在パイルネット工法が施工され、動態観測が行なわれている芦原,久津具,二俣地区の土質特性は,概ね次のようである。

3-1 有明粘土の土質工学的性質

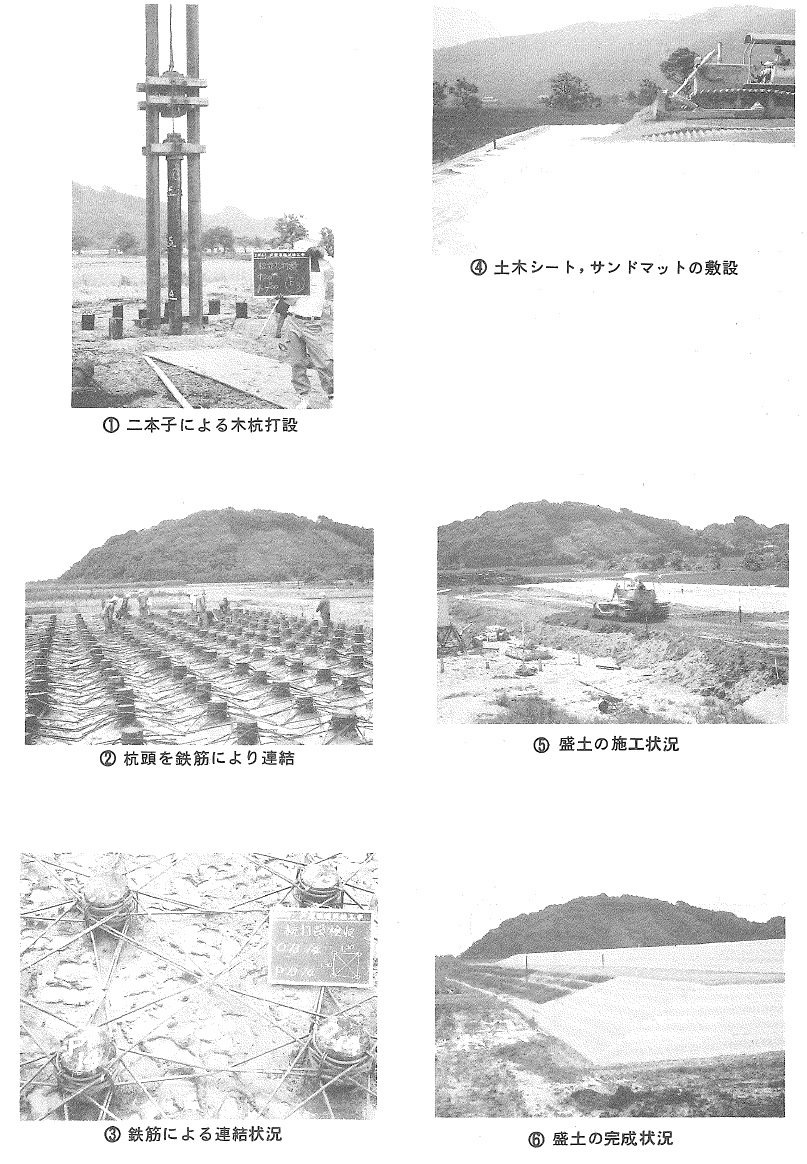

有明粘土の土質工学的特徴は,これまで数多くの調査・試験から次のようにまとめられる。

① 自然含水比(Wn)は,100~170%の高含水比で液性指数(IL)は1以上を示し,流動に対する抵抗がきわめて小さい。

② 練り返し試料と乱さない試料との一軸圧縮強さの比である鋭敏比(St)は,16以上で超鋭敏な粘土である。

③ 現在まで崩壊した数例の検証結果から,すべり破壊を起こした箇所の一軸圧縮試験結果によるすべった粘土の強度はすべらないものに較べて強度比で50~80%に低下する。また,シキソトロピー効果により強度は,比較的早く戻るが,変形係数(E50)は,かなり時間がかかるといわれている1)。

④ 有明粘土中には,モンモリロナイトという膨潤性の粘土鉱物を比較的多量に含むため,掘削に伴う土被り応力の解放により強度低下は無視出来ない。平均で20%程度強度低下するといわれている。有明粘土の一般的な特性値は,表ー1のとおりである。

3-2 施工状況

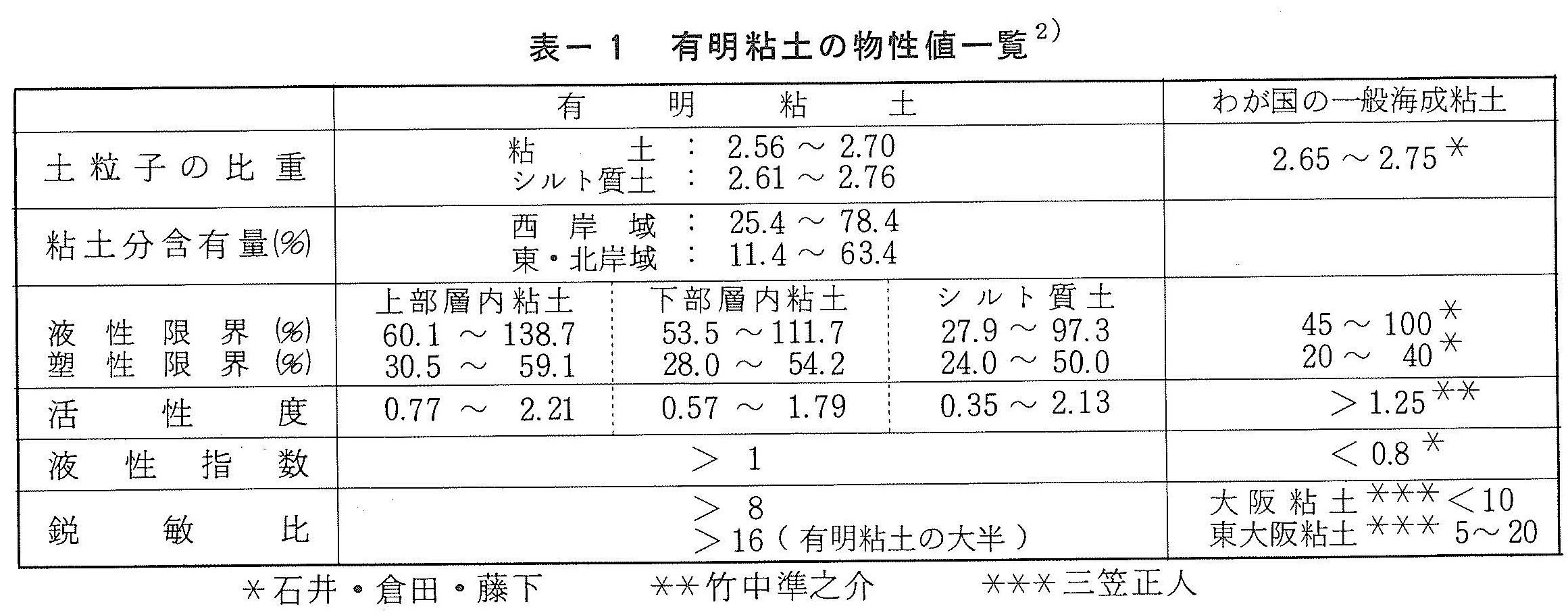

パイルネットの当該地区での施工は,①杭の加工(皮むき,先端加工,防腐剤塗布),②杭の打設(地盤が軟弱な為二本子によるモンケン打,杭径は末口径20cmが多い),③杭頭を鉄筋で連結(所要鉄筋径でたわみ角30°になるように折り曲げ溶接する。通常,鉄筋はφ13~16が多い),④サンドマットを敷設(サンドマット沈下による空洞化が生じないように流動性の高い砂を使用し,層厚はトラフィカビリティの確保からコーン支持力をもとに50~100cmでの施工例が多い),⑤土木用安定シート(引張強さ20kgf/cm2以上のものを使用)の順序で行なわれている。

施工性については,概ね次のようである。

① 杭の打設 Df=9mの場合35本程度/日

Df=5mの場合50本程度/日

Df=5mの場合50本程度/日

② 鉄筋の加工連結 1.0t/日

③ サンドマットの敷設 厚さ60cm

1日あたり550m2

1日あたり550m2

3-3 施工結果3)

パイルネット工法の有明粘土への適用は,次の3とおりの目的で昭和56年から行なわれたものである。

① 杭長を変化させた場合の効果例

② 側方流動防止を主眼とした適用例

③ 短い杭の使用例

これら3つの事例を以下に紹介する。

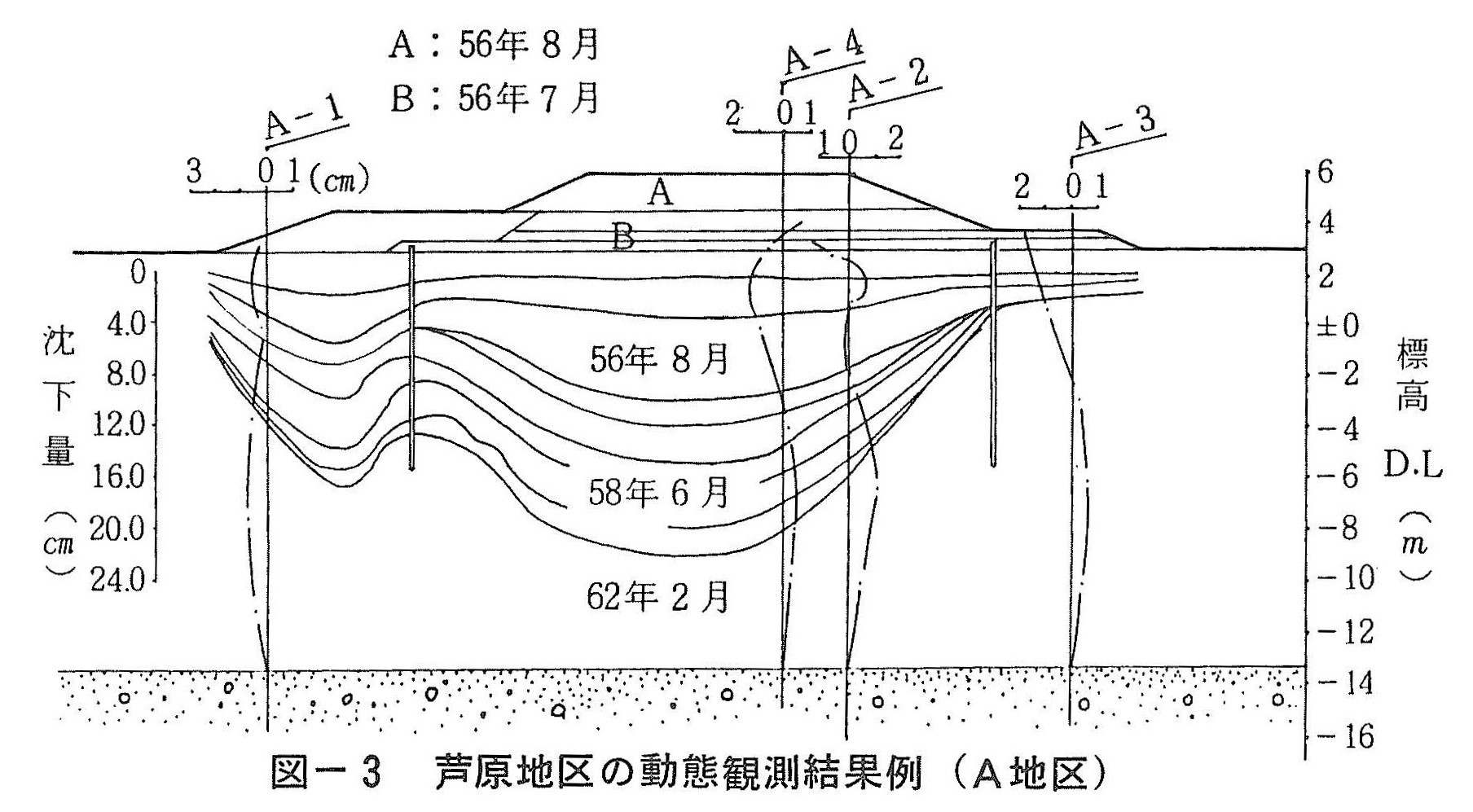

(1)芦原地区の例

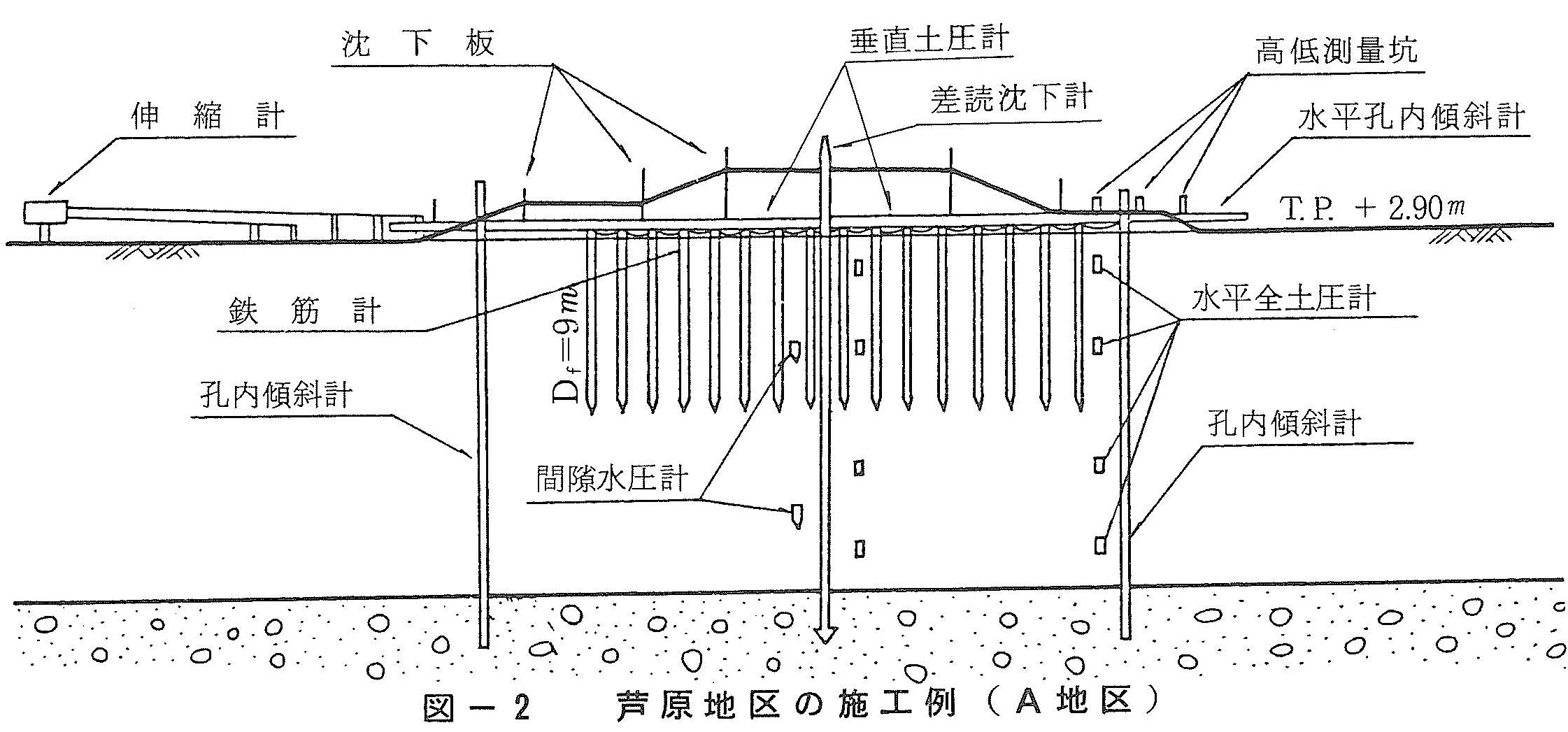

当地区の施工は,杭長(Df)を9,7,5mにした試験施工例であり,杭長の変化と施工効果の違いをみたものである。

施工は,軟弱層厚16.5mに対して施工されたものであるが,動態観測結果によれば,結果は次のようである。

① 杭長が9,7,5mの場合のそれぞれの沈下量は22,34,44cmであり杭長が長い程沈下量は小さい。

② 鉄筋に働く応力は,杭間隔によって異なり,杭間隔が広くなるほど大きな応力が働く。その大きさは最大200~400kgf/cm2で許容引張強さの1/3~1/6程度である。

③ 周辺地盤の側方変位は,盛土法尻部分で杭長9.0mの場合約0.4cm,杭長7.0mの場合約1.0cm,杭長5.0mの場合約1.2cmで杭長が長いほど側方の変位量が小さい。

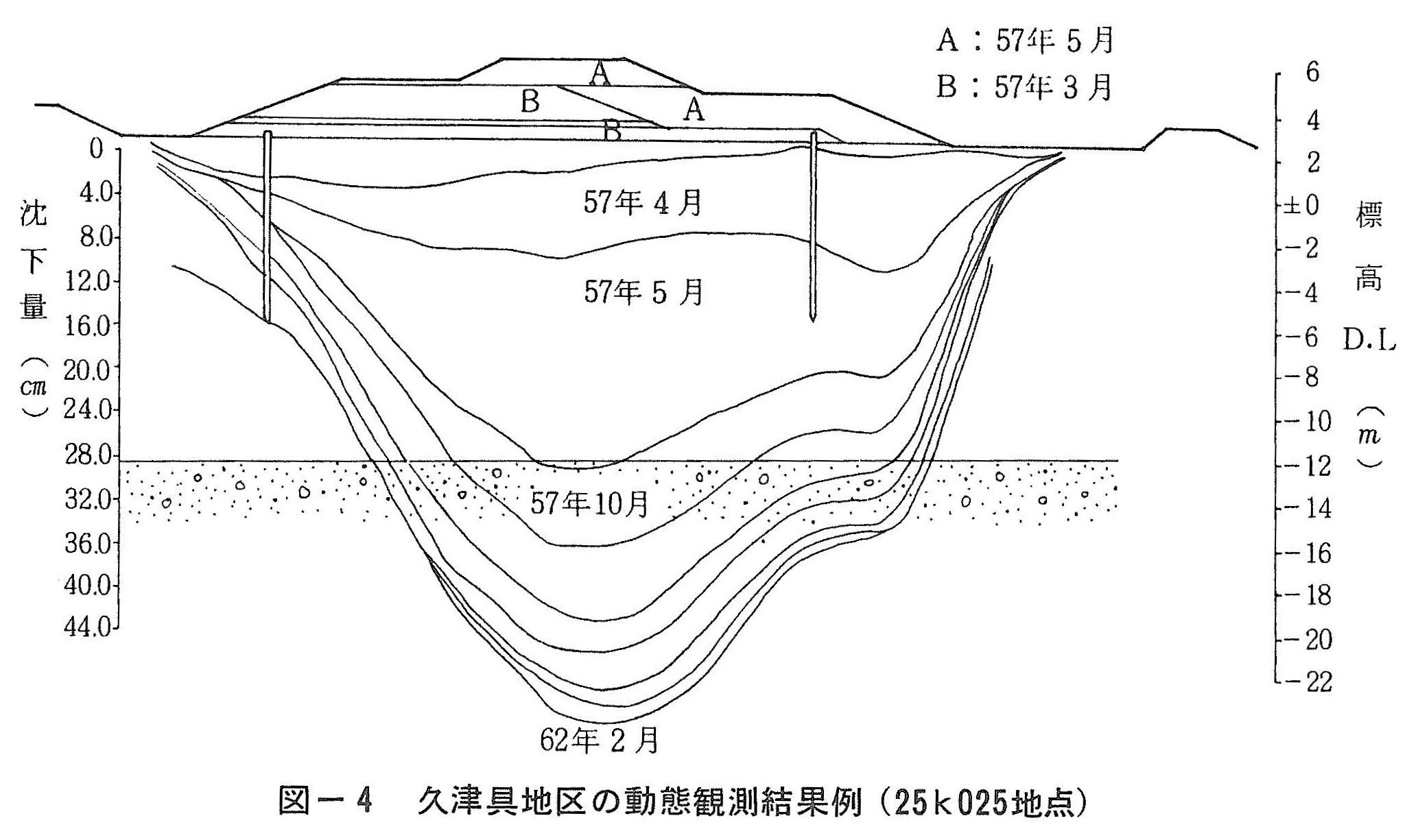

(2)久津具地区の例

国鉄の軌道に近接するため側方変位の防止を目的とした施工例であり,結果は次のとおりである。

① 粘性土層厚15m,杭長9mに対して,沈下量は約52cmであり,前出芦原地区に較べてやや大きい。

② 盛土中央付近での杭頭,地盤に働く応力は,杭頭に応力が集中しており,杭と地盤の応力比は,10程度である。

③ 地盤の側方変位は,盛土法尻部付近で最大約2cmの小さな値である。

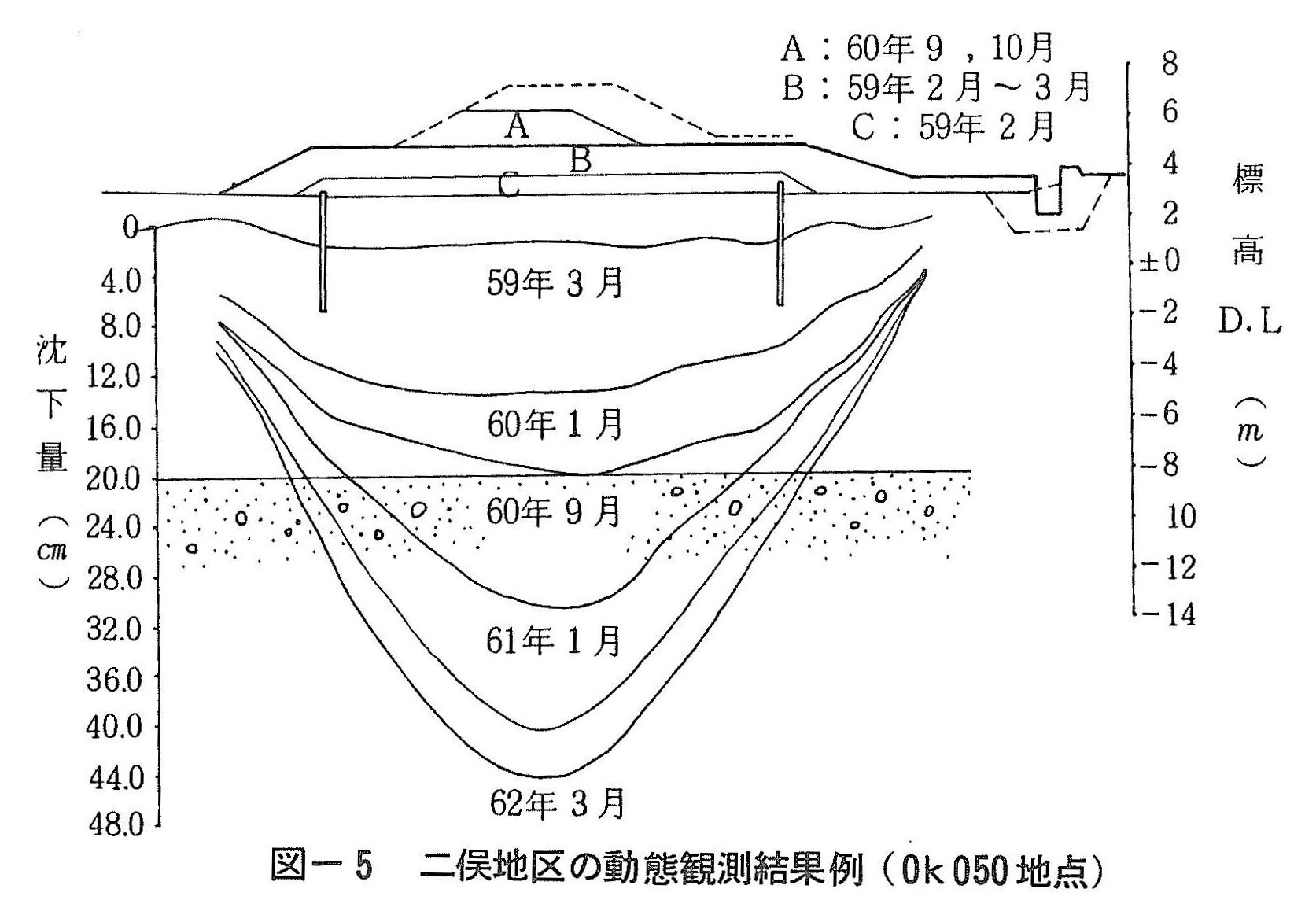

(3)二俣地区の例

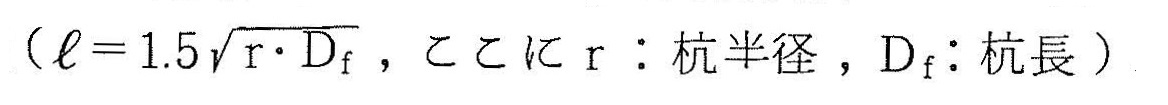

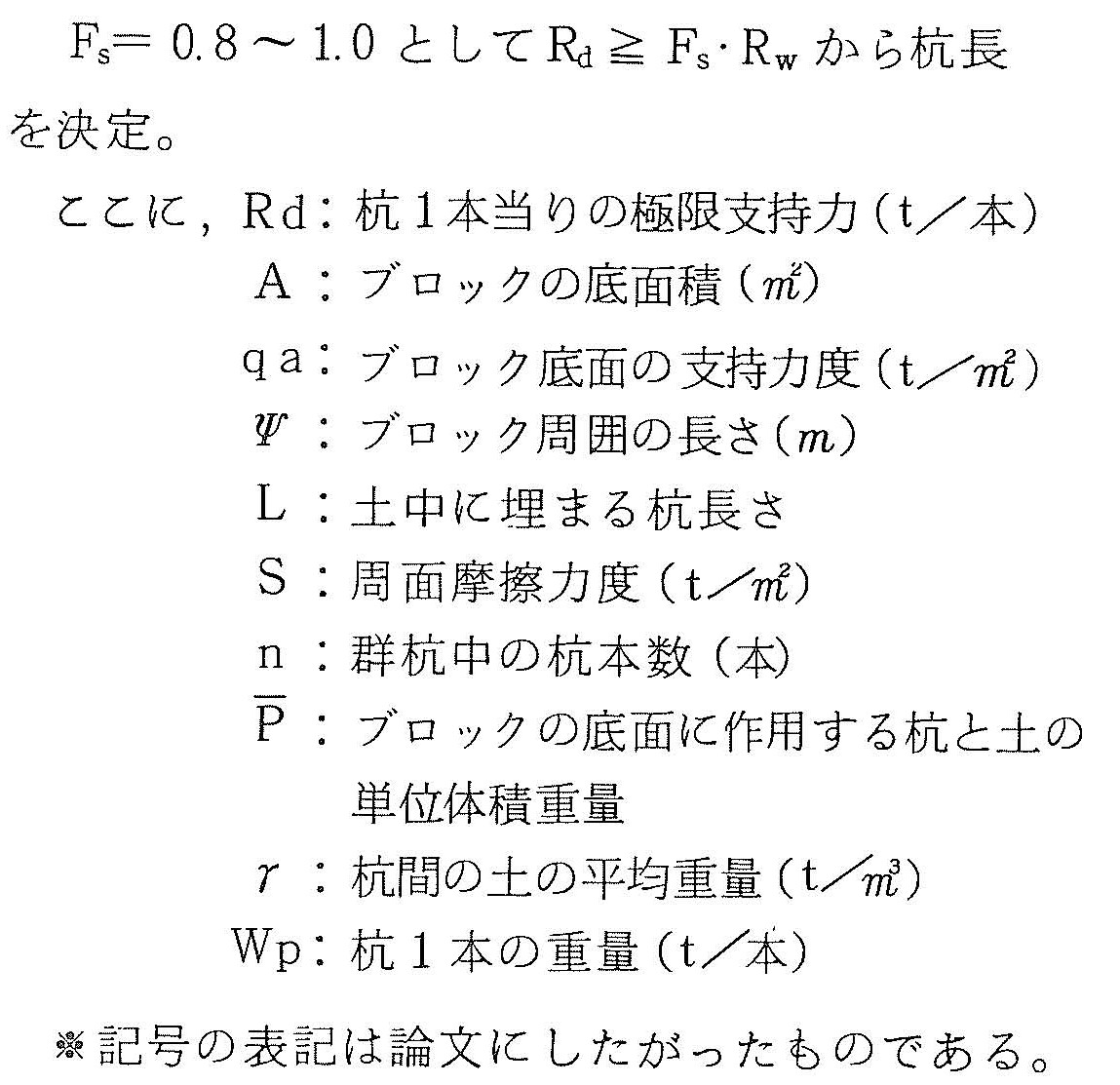

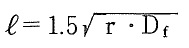

短い杭長(Df=5m)とし,Bierbaumerの群杭間隔値

より求めたℓ=1.1mとそれより拡げた杭間隔ℓ=1.5mを比較施工した事例であり,結果は次のとおりである。

① 粘性土層厚11.2m,杭長5.0mに対し,沈下量は杭間隔1.5mの場合約44cm,杭間隔1.1mの場合約64cmとなっている。

② 鉄筋に働く応力は,盛土中央付近で横断方向の鉄筋応力が450~480kgf/cm2となっており,杭間隔による違いはみられなかった。

以上3地区の動態観測結果に基づいて結果を述べたが,要約すれば大略次のように考えることができる。

① 盛土の沈下は,杭先端以深の粘性土層厚に比例している。なお,杭打設範囲内の杭間の沈下量は,小さく,杭先端以深の沈下が主体的である。なお,杭間隔をBierbaumerの理論値以上に離した場合に,この複合体としての構造物の挙動がどのように変化していくかが明らかになっていない。

② 周辺地盤の側方変位は,杭長が長くなるほど小さくなる傾向である。これは盛土荷重が杭を介して地中深部へ伝達されるためと考えられるが,杭間隔との関係は明らかになっていない。

③ 鉄筋に働く応力は,盛土高4m以下では200~500 kgf/cm2程度で許容引張強さの1/3~1/6程度しか作用していない。また,盛土横断方向の応力分布はわかっていないが,現在の鉄筋の加工組立の煩雑さもあり,鉄筋にかわる新素材の適用も考えられるところである。

以上,述べてきたようにパイルネット工法は,沈下抑制,側方流動防止,すべり破壊防止の点で十分な施工効果が認められている。しかしながらその効果も特に支持力を発揮する機構や,パイルネット全体が一体構造としてとらえられるための条件等が解明されていない。このため,これらの問題点を室内モデル実験により明らかにし,合理的な設計手法について検討したので以下に述べる。

4 現行設計法

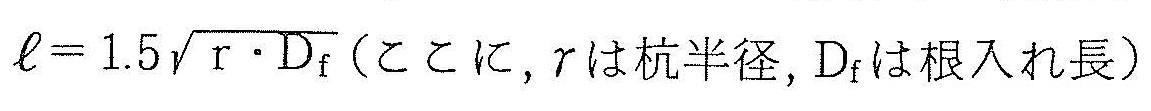

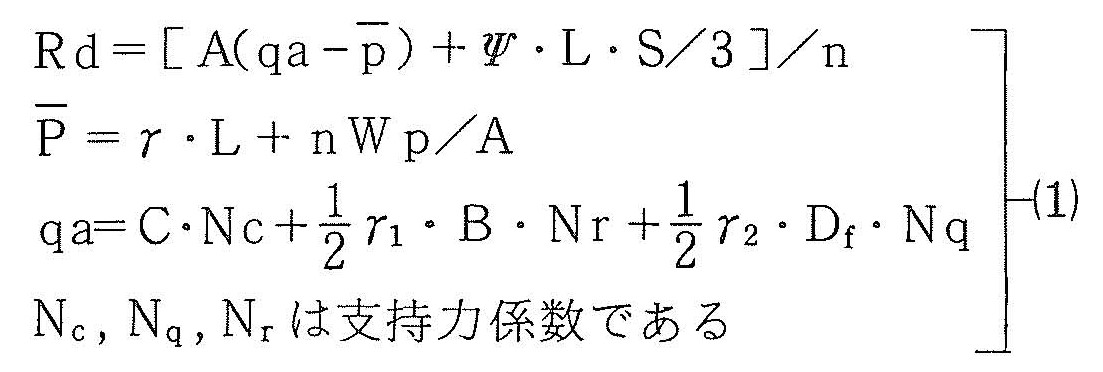

現行設計法は,Bierbaumerが理論的に求めた群杭間隔

に杭を配置し,群杭全体を1つのブロックとみなした上で,表ー3に示すTerzaghiの群杭公式から支持力を求めようとするものである。

また,表ー3に示す支持力公式をパイルネットに適用する場合の問題点としては,次のようなことがあげられる。

① 群杭効果の判定について従来

で考えられているが,このℓ値と効率(E)の関係が明らかにされていない。(但し,E=群杭1本あたりの支持力/単杭の支持力)

② 杭間隔,根入れ長さがどのような状態の時に群杭効果が発揮されるのか明らかになっていない。

③ 提案されている群杭支持力は,ある杭間隔,本数,杭長によっては単杭の支持力に本数をかけた支持力の方が小さくなることがある。

④ 極限支持力と許容支持力の考え方が混在している。

⑤ 杭群をブロックとしたTerzaghiの支持力公式は本来浅い基礎の破壊状態をもとにしたPrandtlの支持力論を発達させたものであり,杭群の幅(B)と根入れ長(Df)の大きさDf/B≦1のときに適用できると考えられるが,パイルネットのような場合への支持力公式の適用には問題がある。

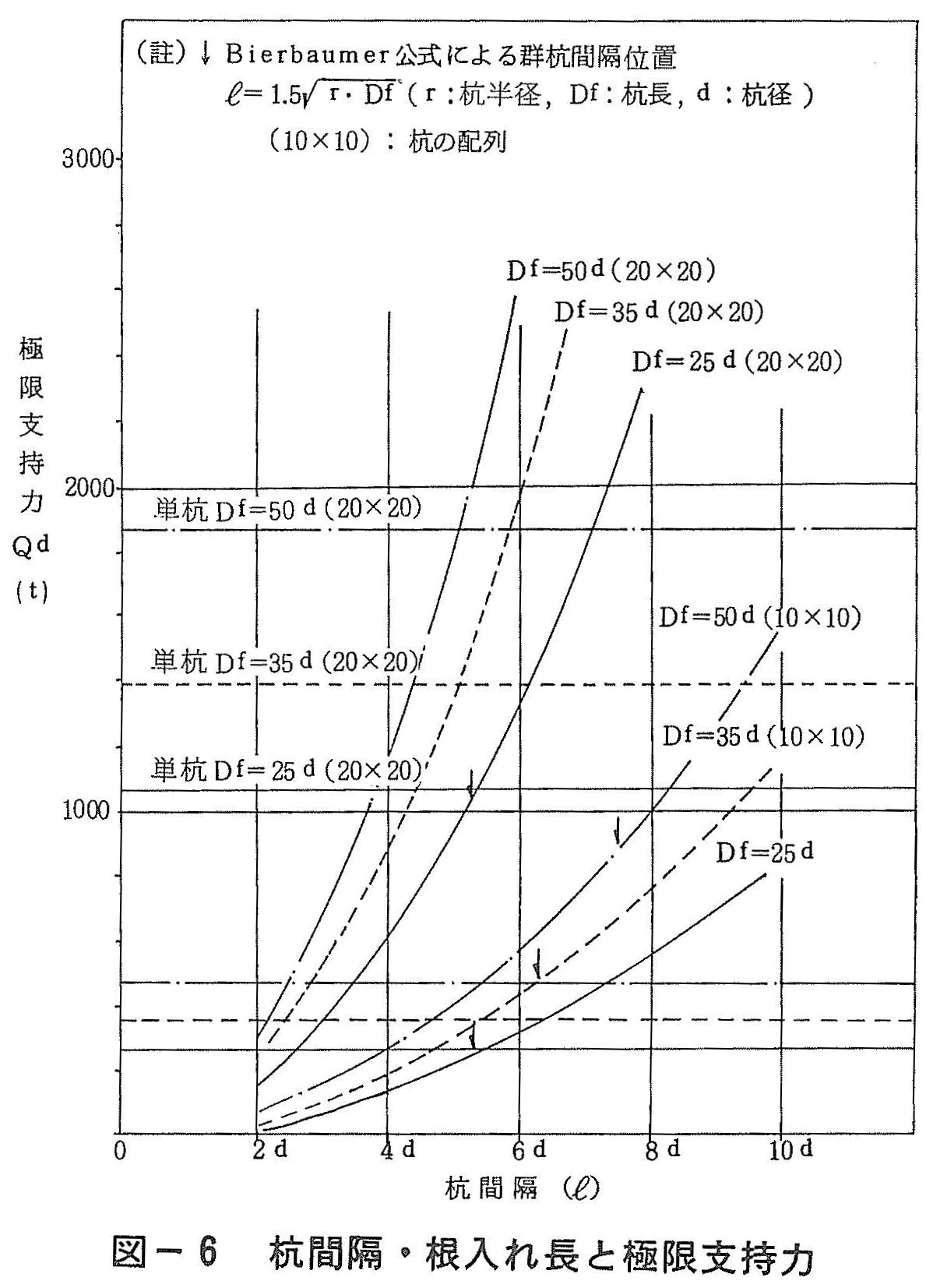

また,(1)式の特性を杭間隔,杭長(杭の根入れ長)の観点から表現すると図ー6のようになる。この図からパイルネット工法において群杭間隔に配置した時に求められる群杭の極限支持力と単杭公式から求めた構造物全体の支持力とを比較すると,群杭公式により求めた極限支持力が単杭の極限支持力より常に小さな支持力値を与えるとは限らない。すなわち,これらの大小関係は,杭間隔,杭の根入れ長,杭本数により変わることがわかる。

5 模型実験

5-1 実験概要

パイルネット工法の支持機構を明らかにする目的で有明粘土を用いた室内土槽実験を行なったものである。

(1)実験装置

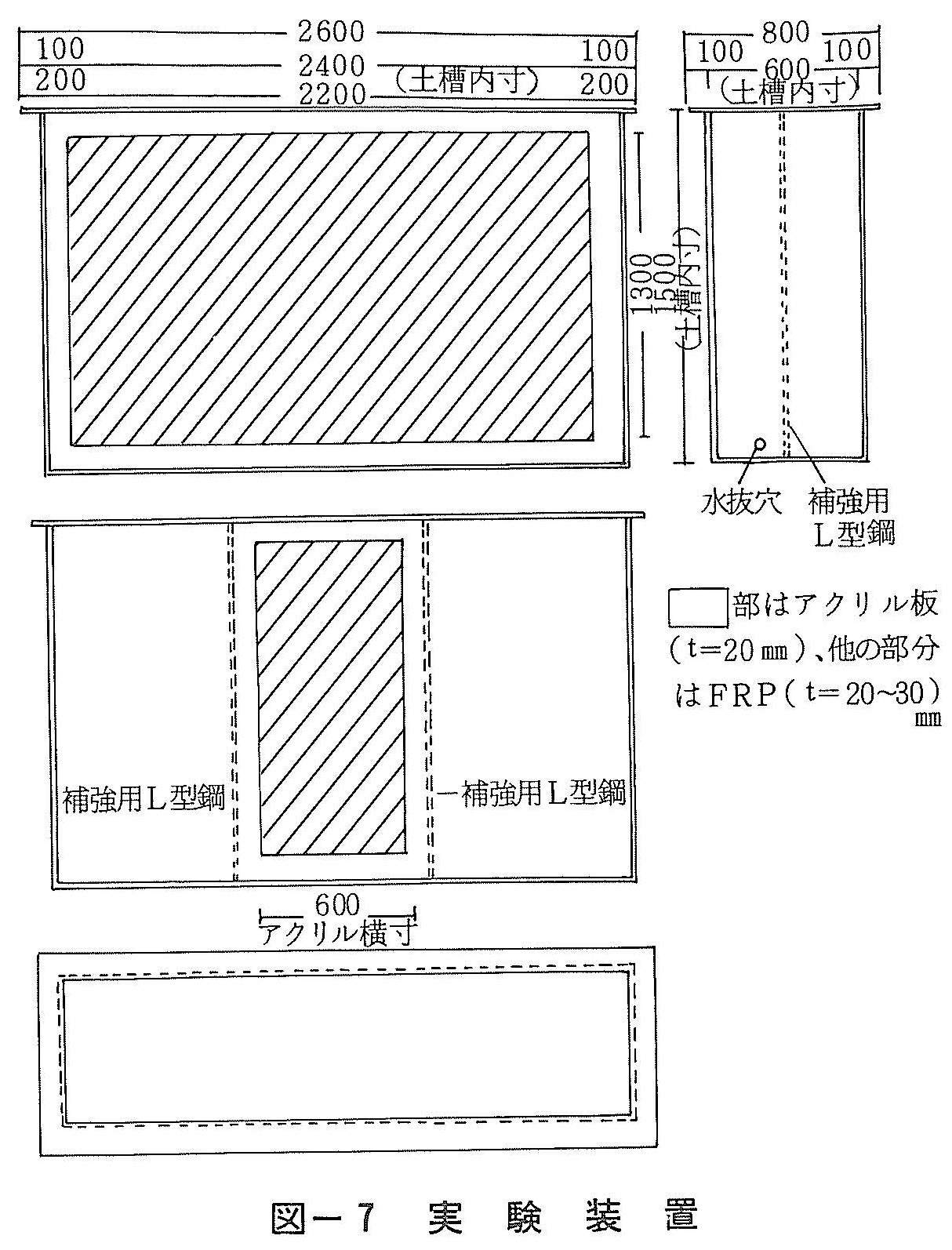

実験土槽は,2,200×1,300×600mmでアクリル板により製作した平面2次元モデル土槽である。

(2)実験材料

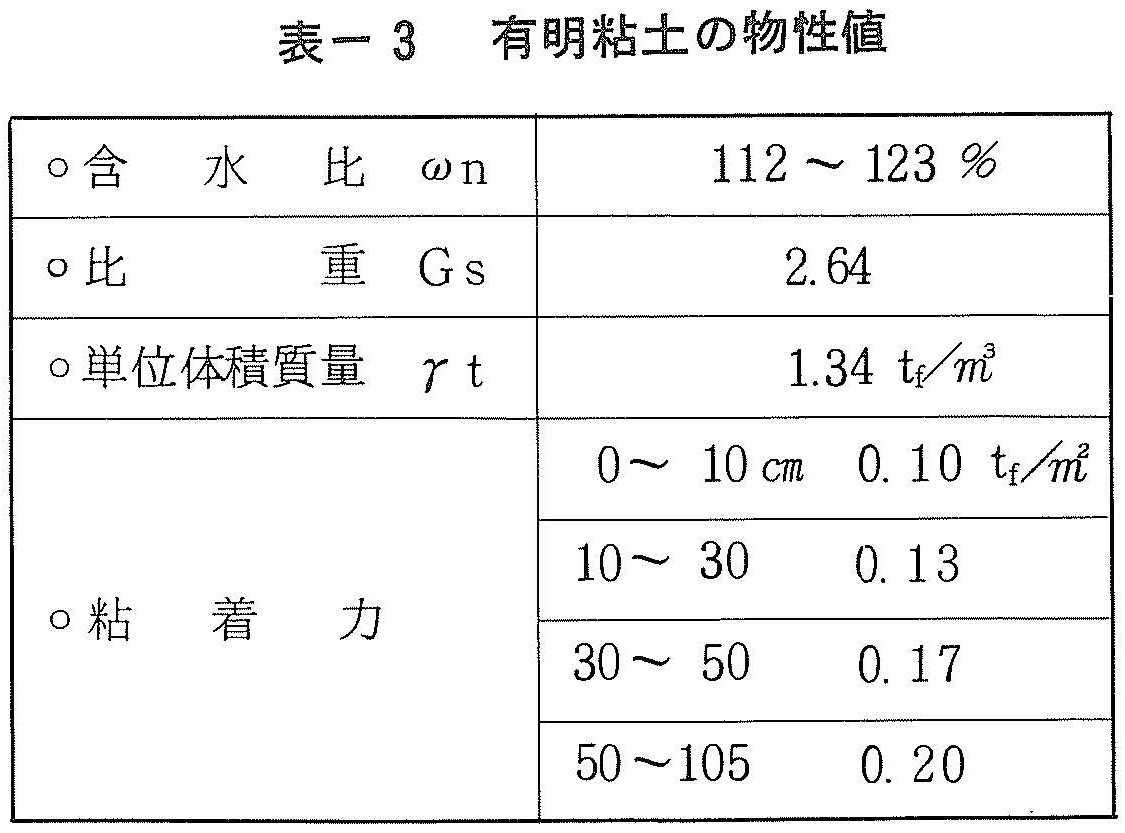

① モデル地盤……有明粘土を使用し,物性値を表ー3に示す。

② シート材:和紙

引張り強さ0.027~0.033kgf/cm2

③ 杭 材:丸棒径8mm

弾性係数190,000~20,000kgf/cm2

④ 鉄筋材 :はりがね(#28 φ0.3mm)

(3)相似則

相似則は,現象に関係する物理量から,寸法比(λ)=実物の寸法/模型の寸法,密度比(ρ)=実物の密度/模型の密度として表ー4のようにした。

5-2 実験結果

パイルネット工法の支持力公式の適用上の問題及び支持機構を明らかにするために,自立群杭及びネット付き自立群杭による支持特性を調べる実験を行った。

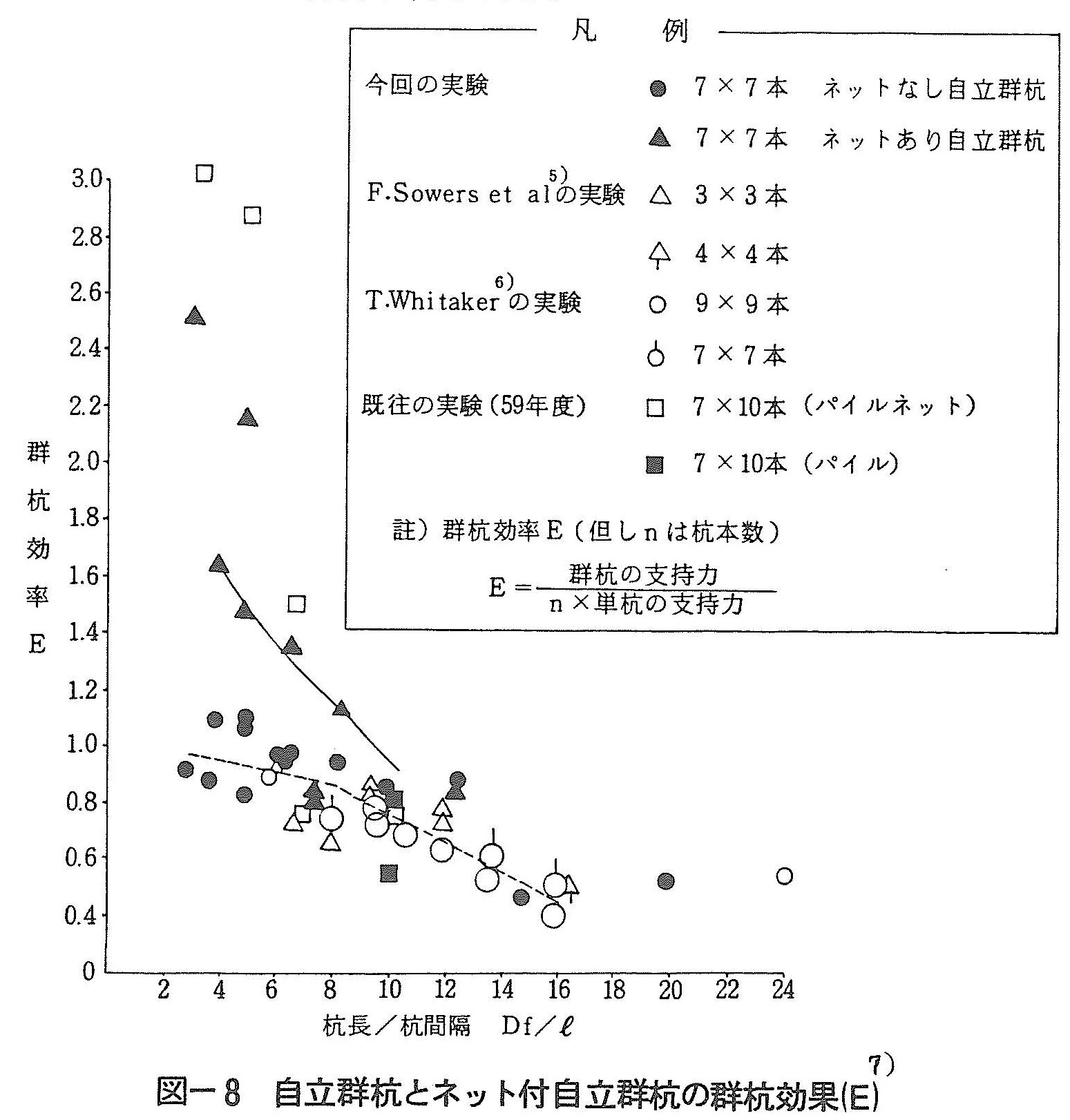

その結果,群杭及びネット付群杭の支持特性に関して次の点が明らかになった(図ー8参照)。

①破壊形式

自立群杭形式の基礎では,杭径(d)の2~4倍以下では杭と杭周内の土が一体となって沈下・破壊するブロック破壊を呈する。それ以上の杭間隔では,すべての杭が貫入する貫入破壊を呈する。また,パイルネットに相当するネット付自立群杭でも同様な傾向がみられた。さらに,ブロック破壊から貫入破壊への移行点は,杭間隔のほかに杭長によっても変化すると考えられる。

②群杭効率(E)

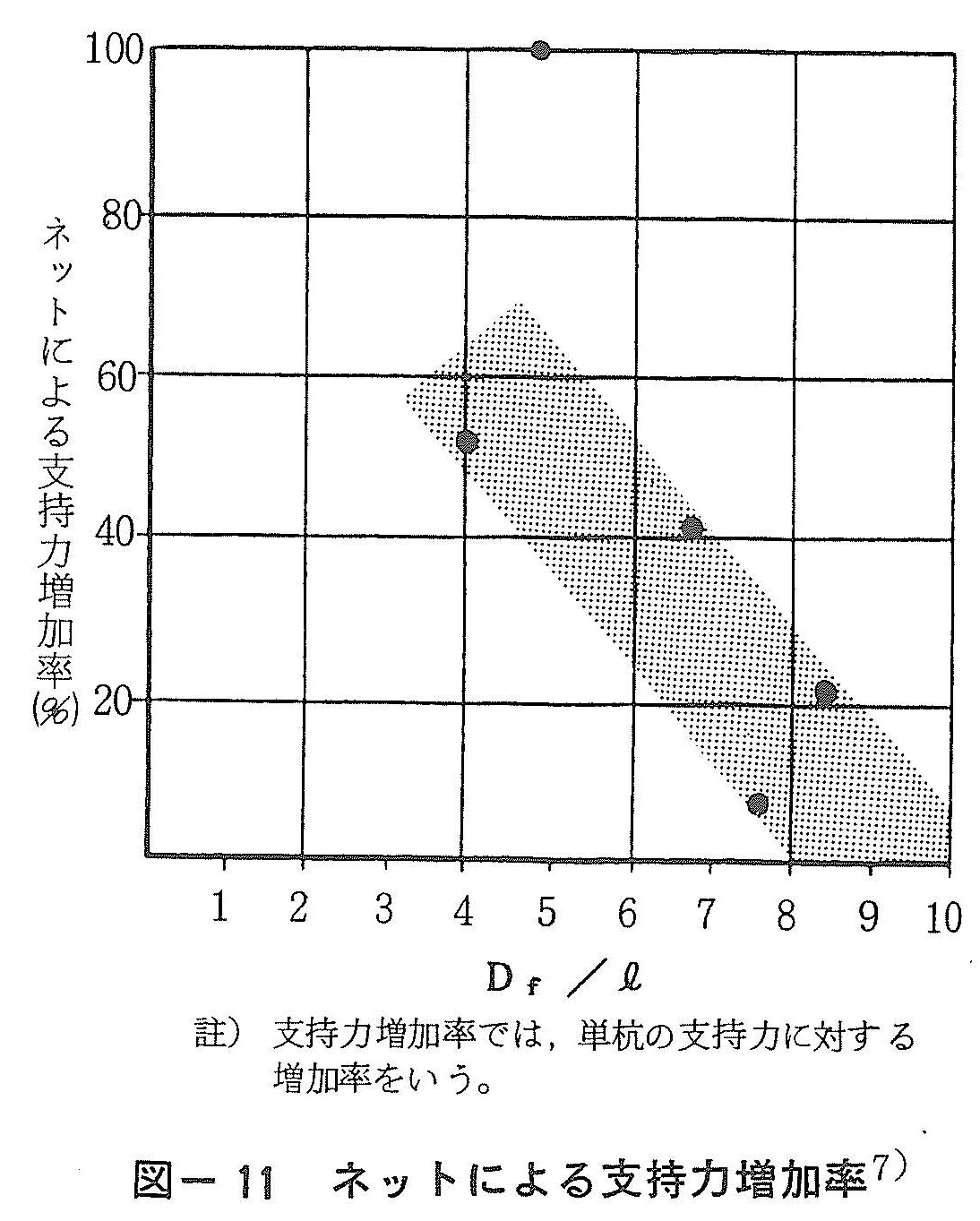

群杭効率とは,群杭1本あたりの支持力を単杭の支持力で除したものであり,杭間隔が狭くなると群杭効果(杭相互の応力干渉による支持力低下及び沈下の増大)により支持力が低下する。この群杭効率の変化は杭群のようなものでは効率が1以上になることはなく,パイルネットのような杭頭を連結したものでは杭長/杭間隔(Df/ℓ)と効率(E)の間に一義的な関係が見出せる(図ー8参照)。したがって,パイルネットのような杭群は,杭の支持力の他に地盤の支持力が加えられることを示唆している。

③杭頭と地盤の応力分担

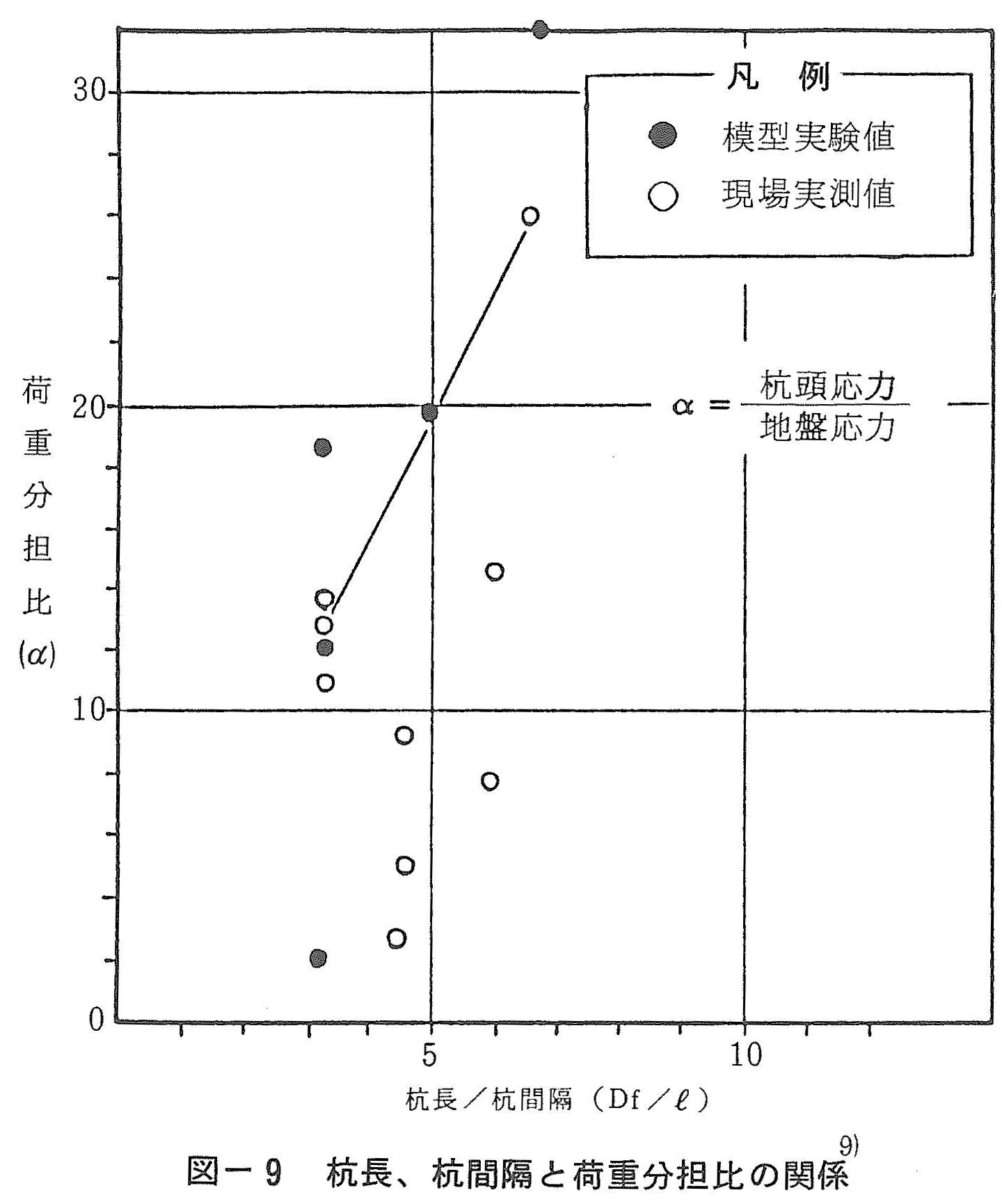

パイルネットの構造は,先に述べたように杭頭部を鉄筋により連結しているため鉄筋のハンモック効果により荷重の一部が杭へ伝達されることになる。この時の杭頭と地盤の応力との比を調べてみると,図ー9に示す如く杭長/杭間隔(Df/ℓ)との間に比例関係が成立することがわかる。すなわち,通常用いられている杭長,杭間隔の場合杭周辺の地盤応力は,1/10~1/20程度と考えられる。

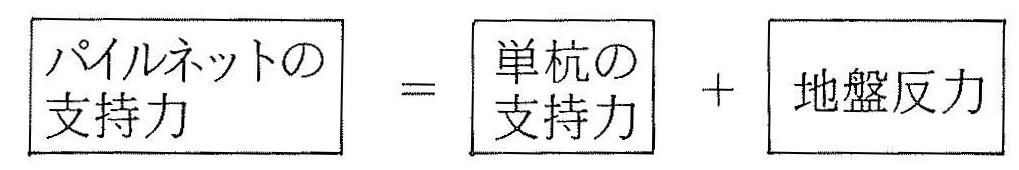

以上,述べてきたとおりパイルネットの支持力特性は,杭長/杭間隔(Df/ℓ)により説明でき,杭頭部を鉄筋で連結させることにより,大きな支持力が得られる。

6 設計手法

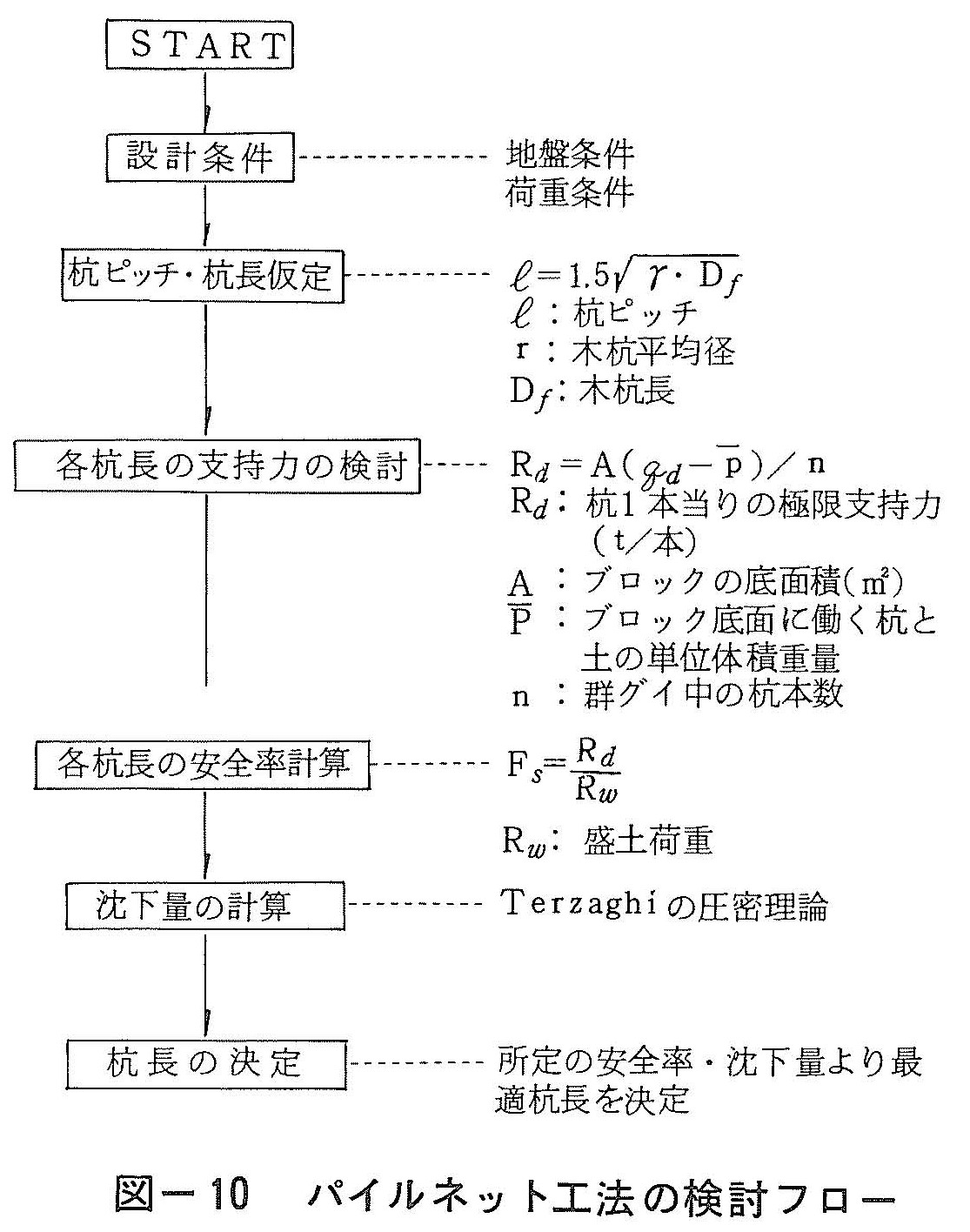

パイルネットの設計のこれまでの考え方は,図ー10に示すようなフローである。

この手法の中で不明確ながら用いられている手法に対して,これまで行ってきたモデル実験あるいは動態観測結果から定性的な傾向をもとに新しい設計の考え方について次のように考えられる。

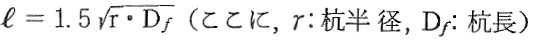

① 杭間隔と杭長

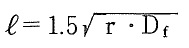

従来の杭間隔の考え方は,杭相互間の応力干渉が生じないような間隔として理論的に導かれたBierbaumerの式

によっているが,任意の杭間隔,杭長,杭本数によっては群杭公式による支持力値は,過大・過少を与えることがあるため,支持力特性の実際の現象を説明できるパラメーター(Df/ℓ)により,杭配置設計計画を考えるのがよい。

現状では効率がよい間隔とは,Df/ℓが4~9の間と考えている。Df/ℓが小さくなることは,杭長が一定の場合杭間隔が拡がることであり,その場合,構造物が一体として変形をするかが問題となる。

したがって,杭長を仮定すれば,杭間隔は決ってくることになる。

② 支持力のとらえ方

現在までの支持力の考え方は,パイルネットの杭群全体を1つのブロックとみなしたものであるが,通常用いられている杭間隔と杭径の比(5~7)では,杭間の土は,杭と一体となって挙動するのではないことが実験9)で確かめ10)られている。

また,杭長(Df)と杭径(D)の比はDf/D≫1であり,パイルネット全体でのいわゆる浅基礎の全般せん断的な塑性平衡状態は起こらないと考えられ,パイルネットの杭群は,それぞれ独立した単杭の集合として取扱うことが妥当であり,塑性的釣合い条件は深い基礎としてとらえるのがよいと考える。

したがって,パイルネットの支持力は,

ここで地盤反力の大きさは図ー11に示すようにDf/ℓとの関係により求めることができよう。これまでの実験によれば地盤反力は,Df/ℓ=5~7の範囲では杭の支持力の10~60%と考えられる。

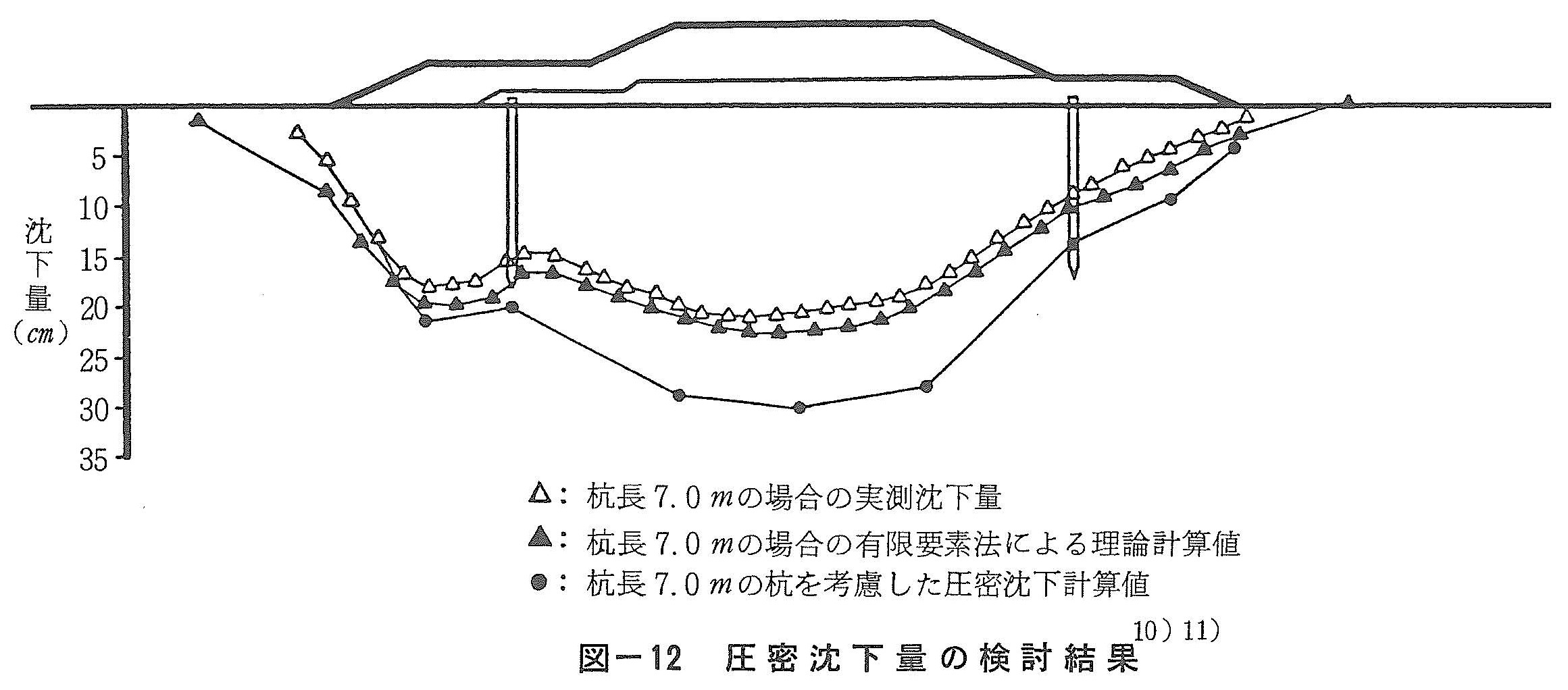

③ 圧密沈下量

パイルネット工法により生ずる沈下量の計算手法は,群杭の沈下として半無限弾性体に作用する応力解の重ね合わせを考えて求めるものや杭長の下から1/3のところに作用するとして一次元圧密理論により求める方法,FEM解析によるものがあげられる。それぞれの方法には一長一短があるが,比較的簡便で精度が実用上認められるものとして図ー12に示すようなTerzaghiの一次元圧密計算による簡便法がある。

④ 鉄筋の役割

これまで述べてきたようにパイルネットのような杭頭を鉄筋で連続させた構造体では杭の支持力に加えて地盤の反力が付加されることが明らかとなっている。

鉄筋の役割は,ハンモック効果により杭間の荷重を杭へ伝達させるとともに構造物全体を一体化させることによる応力の再配分機能を有していると考えられる。

一方,鉄筋に作用する応力11)は,実測結果から鉄筋の許容応力の1/3~1/6であるため,今後,配置形状やポリマーグリッドのような新しい素材等の適用も考えていくことが望まれる。

7 今後の問題点

軟弱地盤対策における沈下防止,側方流動防止,急速施工が可能等の特徴を持つパイルネット工法は,その支持機構が不明なままこれまで数多くの実施例が見られる。

設計手法の問題は,これまで色々の形で指摘されているが,大きな点は,群杭効果と群杭間隔の関係が明らかでなかったため現行の設計上で,特に群杭間隔

に配置した場合,支持力算定に対して過大,過小設計を生ずることであった。また,杭長(Df)と杭径(d)の比が非常に大きく,破懐の形式が浅い基礎のような全般せん断破壊ではなく,杭がそれぞれ貫入していく貫入破壊を呈することからTerzaghiの式を適応しにくいなどの問題があげられる。

これらの問題は,実際の地盤特性(異方性,不均質性等)の中でマクロ的に支持特性を明らかにすることが原則ではあるが,現場実験は,用地,時間,費用などの点で困難であり,支持特性の影響因子を抽出した室内モデル実験(要素試験)により定性的な傾向を把握することになるが,これはあくまで簡便的な方法として考えておくべきである。したがって,今回の支持力の考え方は,支持特性の現象を合理的に説明できる合理式としての性格を有しており,杭の支持力と地盤反力の考え方や比率は,今後の現場計測を含めた施工事例により実務上取扱いやすい方向で検討を進めていくつもりである。

最後に本論文をまとめるにあたり,終始御指導いただいた長崎大学伊勢田教授,建設省土木研究所土質研究室久楽室長,武雄工事事務所長,九州技術事務所長ならびに資料の提供や御協力いただいた各事務所及び応用地質㈱の担当者各位に深甚の謝意を表する次第である。

参考文献

1)鬼塚克忠・堀越哲郎:せん断およびかく乱を受けた有明粘土軟弱地盤の強度変化,佐賀大学理工学部集報,Vol.15,No.1,pp35~pp41,1986

2)例えば,九州・沖縄の特殊土,P29,九州大学出版会

3)建設省武雄工事事務所:六角川堤防動態観測外3件解析業務,1987

4)北海道開発局石狩川開発建設部:パイルネット工法,1977

5)Whitaker,T.:Experiments with Model piles in Groups,Geotechnique,vol.17,No.4,pp147~pp159,1961

6)Sowers,F.:The Bearing Capacity of Friction Pile Groups in Homogeneos. clay from Model Studies,ICSMFE. 5th,pp151~pp159,1961

7)建設省武雄工事事務所:芦原試験堤報告書

8)粕谷・土井・古賀・岡本:パイルネット工法の設計理論に関する考察,第36回建設省技術研究会報告,pp87~pp93,1982

9)建設省九州技術事務所:パイルネット工法に関する模型実験解析業務報告書,1987

10)真野・内村・岸田:軟弱粘性土地盤における群杭基礎の支持力,第21回土質工学研究発表会,pp1195~pp1196,1986

11)伊勢田・棚橋・永松:パイルネット工法の事例解析と設計指針について,土木学会論文集,No.379/Ⅵ-6,pp36~pp44,1987.