身近な多様性について考える

佐賀県 県土整備部

建設・技術課

技術管理担当 技師

建設・技術課

技術管理担当 技師

田 中 陸 人

先日参加したとある講習会において、古市公威氏の初代土木学会会長就任演説から「本会の研究は土木を中心として八方に発展するを要す」という言葉の紹介があった。専門領域にとらわれずに多方面に発展する「多様な」研究の重要性を唱えた言葉である。土木の世界に足を踏み入れてから10年も経たず、専門と呼べるものも持ち合わせていない私だが、1 回目の異動を経験した後に依頼があったこの寄稿を機に、現職での業務の中で感じた身の周りの「多様性」について考えてみた。

入庁後、土木事務所での3年間の勤務を経て、今年の4月から現職の建設・技術課で工事の積算基準関係、積算システム関係の業務を担当することとなった。前職の土木事務所では、技術職員が一つの執務室にまとまっていたこともあり、業務で不明な点があれば上司や隣の地区を担当する職員など、同じ技術職員へ相談することでほとんど解決していた。一方、現職の建設・技術課では、技術職員は工事の設計・積算基準に関する業務、行政職員は入札・契約制度や建設業に関する業務など事務の分担は定められているものの、双方に関連する問い合わせがあれば互いに連携しながら対応するなど、職種を超えて仕事をする機会の多さ、さらにはその業務の多様さに驚かされた。

業務の多様性だけでなく、周りの職員の経歴も多様である。私自身と同じように新卒から県庁一筋という職員もいれば、他の自治体、ゼネコン、建設コンサル、さらには警察関係からの転職者など、様々なバックグラウンドを持った職員が在籍し、各々の経験を活かして業務に従事している。

働き方の多様化も広がっている。育児と仕事を両立するために遅出早出勤務を利用する職員や出張の合間にテレワークを活用する職員など、個人の生活スタイルに合わせた働き方を実践する職員の多さにも驚かされた。

これまでに挙げた多様性は私自身が異動を経験して感じた一例に過ぎないが、多様な人材確保や多様な働き方の推進に向けた環境づくりが求められている中、読者の皆さんの身近なところにも多様性を感じる機会は決して少なくないだろう。多様なNeeds に応えるには、身近にある多様なSeeds に気づくことから。私の体験が読者の方々の身近な多様性に気づくきっかけになれば幸いである。

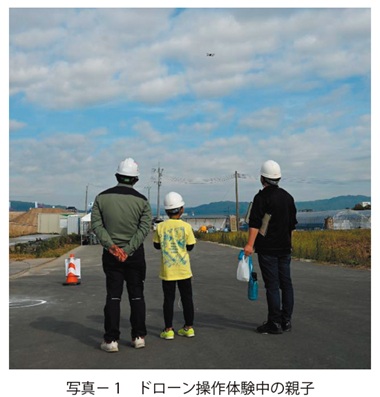

私事だが1年ほど前から写真撮影を趣味として始めた。写真- 1 は運営スタッフとして参加したイベント「親子で楽しむ建設現場体験会」でドローンの操作体験をする親子を撮影した一枚である。趣味も多様性を構成する要素の一つ。私の趣味が誰かの役に立てばと期待しながら、相棒のカメラを手に次の旅先を考える。