令和6年8月日向灘沖 地震による国道220号落石(巨石)

における災害対応について

における災害対応について

国土交通省 九州地方整備局

宮崎河川国道事務所

総括保全対策官

宮崎河川国道事務所

総括保全対策官

増 尾 明 彦

キーワード:日向灘沖地震、落石、宮崎層群、国道220号

1.はじめに

本報告は、令和6年8月8日(木)16時43分頃に発生した日向灘沖地震に伴う国道220号の落石災害と対応ついて報告する。

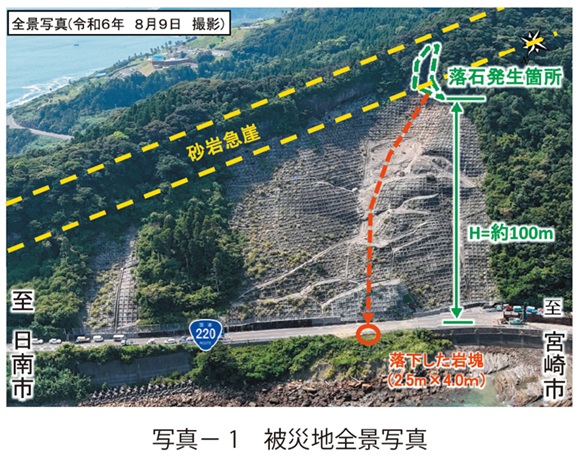

今回の地震は、日向灘沖を震源とする地震規模M7.1、日南市では震度6弱を観測し、この地震で、日南海岸沿いを通る国道220号の斜面上部から落石が発生し全面通行止となった。

2.被災状況

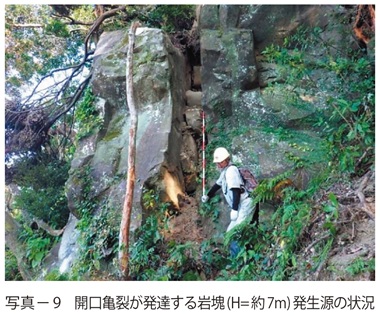

日南海岸の地質は宮崎層群といわれる、砂岩と泥岩の互層で構成され、被災地周辺は泥岩の上位に砂岩が分布し国道に沿って急崖を形成しており、落石発生源は、砂岩急崖部で崖奥に向かって開口した亀裂が発達し、地震により亀裂が広がり不安定化して落石したと考えられる。

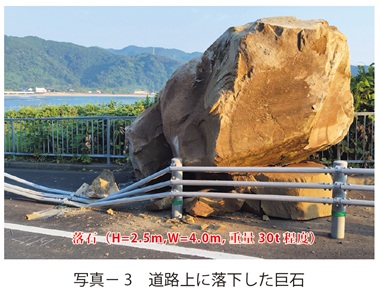

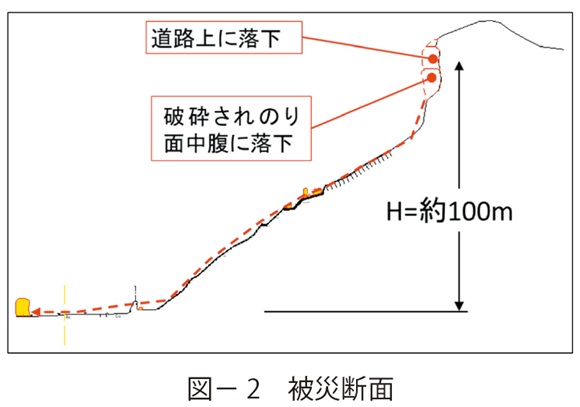

落石の大きさは2.5 × 4.0m 約30tの巨岩で、比高差約100mを跳躍しながら、海側の歩道部に落石した。落石経路上の吹付法枠工も鉄筋が露出する等、落石防護網工も含めて損傷した。

3.応急復旧対策

国道220号は宮崎市と日南市を結び、観光はもとより、生活・産業・経済に欠かせない重要な道路であり、安全に早期の交通開放が重要なミッションとなった。

また、地震直後に初めて「南海トラフ地震臨時情報(以下、南トラ情報)」が発表されたため、この期間(1 週間)は二次災害を考慮し、被災地内に立入り制限を行い、まずは道路上に落石した巨岩の撤去を「遠隔操縦装置:ロボQS」による無人重機で実施。また、法面上部の落石発生源を中心にUAV を用いた映像撮影及びLP 測量など、南トラ情報の解除後の本格的な応急復旧作業に向けて事前調査及び資機材の調達等に注力した。

南トラ情報の解除直後に、テックドクター(宮崎大学:横田先生・末次先生・福林先生・神山先生)による立入り制限内の現地調査及び診断を実施するとともに、落石発生源やその周辺の詳細な現地踏査を行った。

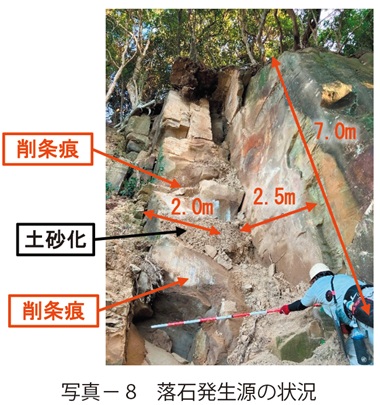

落石発生源では7.0 × 2.5 × 2.0 の規模で岩塊の抜け出しが確認され、落石時にできた削条痕も残っていた。積み木のような岩盤状態が地震によってバラバラになり落石となったことが想定される。

落石発生源の周辺は、開口した亀裂が多数確認されており、不安定化した岩塊が残留している状況で、再び地震が発生した場合、崖奥に向かって規則的に開口した亀裂と、これに直交する亀裂とが組み合わさってくさび状に抜け出し、新たな落石が発生する危険性が確認された。

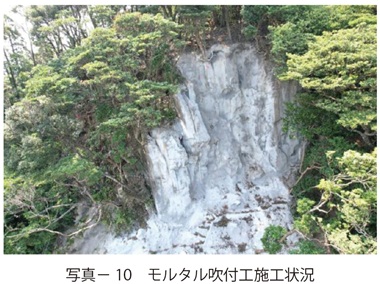

今回、応急対策工は開口亀裂をモルタル吹付工(短繊維入り)で充填し密着させ、表面部も同様にモルタル吹付工(短繊維入り)で吹付工を行い、地震の揺れに対して一体化して不安定化しないよう対策した。また、直下の斜面内にも落石や不安定土塊が分布していたため、法面清掃を行い吹付工を施し安定化と浸食防止を図った。法面内に散在していた落石は破砕して小割し、すべて除去した。

また、国道上にも仮設防護柵を設置するなど複数の応急対策工を行い、監視カメラの設置や計測機器による監視も実施した。

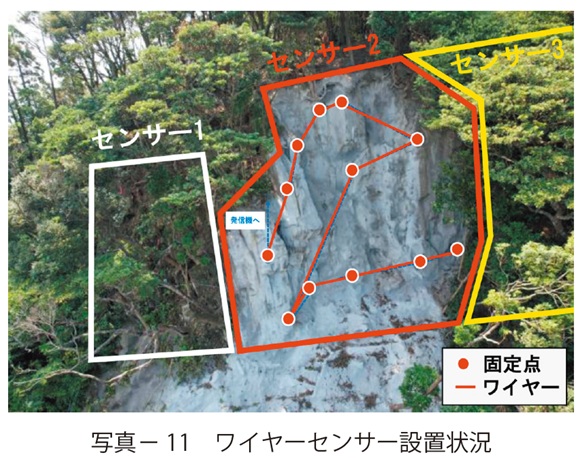

落石発生源とその周辺には、落石が発生した場合にワイヤーが切断された場合に警報を発する落石ワイヤーセンサーを設置し、交通規制区間の前後と中央に赤色回転灯とサイレンを設置し注意喚起を促すとともに、昼夜監視体制の強化として、法面内にライブカメラを設置した。

4.本復旧対策工法

今回の被災により落石発生源と同様の隣接急崖箇所を確認し、宮崎側では1.5m程度の大きさの不安定な岩塊が複数あり、また日南側にも急崖からの1.0m程度の落石が確認されため、砂岩急崖直下では、今回の災害と同様の落石が発生する可能性があるため、対策区間として検討を実施した。

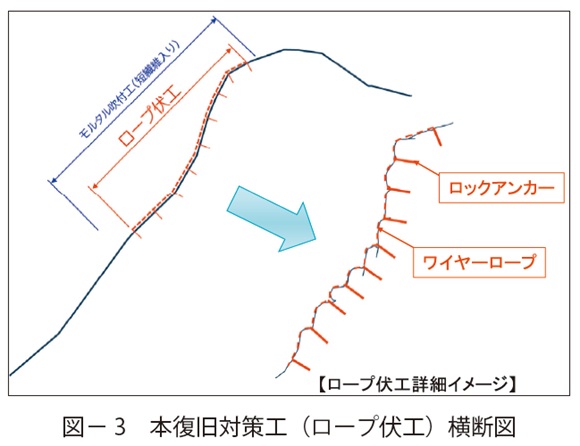

本復旧工法については、隣接急崖箇所で平成29年に土砂災害の復旧対策として施工され、今回の地震でも落石の発生がなく、他地区でも同様の対策がなされ落石被害が発生していない『ロープ伏工』を実績も踏まえ採用した。

また巨大岩塊については個別に『ロープ掛工』を併用することとした。

5.おわりに

今回の地震では落石とともに、初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発表され、発表期間中は近接目視による事前調査ができない中での応急復旧工法の検討や資機材の準備、立入り制限区域を設定しながらの「遠隔操縦装置:ロボQS」とドローンを併用して落石除去を実施するなど、風水害とは異なる対応であった。

また、被災時期は学校の夏休み期間であったが、近隣の小中学校の始業式も控えており通学の影響を最小限に押さえるためにも早期の交通開放が重要であり、二次災害を含めて安全かつ迅速な対応を求められたが、発災から17日間(南トラ情報解除から9日間)で安全に無事交通解放ができた。

最後になりますが、今回の復旧において安全かつ迅速な交通解放にご尽力していただいた、テックドクターの宮崎大学 横田先生・末次先生・福林先生・神山先生、日本地研(株)、大日本ダイヤコンサルタント(株)、(株)晃和コンサルタント、(株)真和コンサルタント、富岡建設(株)、永野建設(株)、ほか災害協力企業の関係者の皆様に心より感謝申し上げます。