自然由来重金属等を含む発生土の取扱い

国立研究開発法人土木研究所

地質・地盤研究グループ地質チーム

上席研究員

地質・地盤研究グループ地質チーム

上席研究員

品 川 俊 介

キーワード:自然由来重金属等、酸性土、発生土、土壌汚染対策法

1.はじめに

岩石・土壌は、天然の状態で少量のカドミウム、クロム(6価)、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素(以下、「重金属等」という。)を含むことがある。重金属等を高濃度で含む地質は、鉱山の採掘対象として人類に利用されてきた。その一方で、掘削した岩石に対する適切な措置を行わなければ深刻な環境汚染を招く場合があることは、鉱山周辺の事例からよく知られている。

トンネルや切土などの建設工事から大量に発生する岩石・土壌(以下、「発生土」という。)は、従前より有効な資源として盛土や埋土に利用されてきた。また、鉱山周辺での工事に当たっては、必要に応じて重金属等を高濃度に含む発生土に関する環境影響の評価と必要な対策を実施してきたが、通常は発生土の利用に当たって重金属等の環境への影響はないものと見なしてきた。

近年、市民の環境に対する意識の変化や2003年の土壌汚染対策法施行などを背景に、発生土の環境安全性評価が社会的に求められるようになった。具体的には、土壌汚染対策法の適用がされない発生土の流通時においても、土壌汚染対策法で規定する試験を実施する事例が増えた。また発生土の埋立てを規制する条例(以下、「残土条例」という。)の運用において、土壌汚染対策法で試験方法の規定がない固結した岩盤(岩石)について、粒径2mm以下に粉砕した上で土壌汚染対策法の方法を準用することが行われた。その結果、自然由来の重金属等により、土壌汚染対策法の基準値を超過する発生土が普遍的に存在することが明らかとなった。そして発生土の利用に当たっては、法律・条例の適用の有無によらず重金属等の環境影響評価が必須のものとなりつつある。

本稿では、我が国の公共建設工事における自然由来重金属等を含む発生土の取扱いの課題を述べる。また、この課題への対応を目指して国土交通省が公表した「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(2023年版)」1) (以下、「マニュアル(2023年版)」という。)の内容を紹介する。

なお本稿でいう「土壌」とは土壌汚染対策法でいうところの土壌をいう。また「岩石」とは、土壌汚染対策法でいう「岩盤」と同義で、固結した地質をいい、土壌汚染対策法の適用外である。さらに「土」は、「土壌」や「岩石」の総称で、「発生土」という場合には、建設工事で発生する「土」の掘削物を指す。

2.自然由来重金属等を含む発生土の取扱いの課題

(1)土の環境安全性評価における課題

土壌汚染対策法の適用を受ける土地や残土条例が制定されている地域での施工など、法律や条例の対象になる発生土については、これらに従う必要がある。しかしながらそうでない場合には、適切な土の管理が行われている限り、実環境中で問題が生じない方法で対応すれば良いと考えられる。

前述のように、岩石中に含まれる重金属等の環境安全性評価に当たっては、岩石を粒径2mm 以下に粉砕した上で土壌汚染対策法の方法を準用し、対策の必要性を評価することが広く行われているが、この評価方法は、主に次のような課題がある。

① 溶出試験結果を評価する土壌溶出量基準値は、一般に水道水質基準と同値とされていることから、溶出試験は実際の環境中での溶出を模擬できている必要がある。しかしながら粉砕した岩石試料を用いた溶出試験の条件と実環境における溶出条件は大きく異なることから、試験結果がどのような意味合いを持っているか不明である。

例えば試料調製において、岩石を粉砕することは、試料の比表面積(単位重量当たりの表面積)を大きくすることになるため、土木施工において扱う岩石からの溶出濃度を過大評価する可能性がある。なお、土壌汚染対策法の試験方法では試料中の中小礫を取り除くこととしており、岩石の粉砕を認めていない。

また土壌汚染対策法の方法(環境省告示第18 号試験(平成15年))による溶出操作は、一定量の水と固体とを反応容器内で混合し、6時間振とうしながら接触させるものである。一方、実環境中では盛土等に雨水が浸透することで、常に新しい水と接触することになる。このことは、盛土等を行った直後は水の量に対して固体の量が著しく多い条件に、時間が経過するとともに固体の量が少ない条件に変化すると考えることができる。土壌汚染対策法の方法が実環境におけるいつの時点の水質を評価しているかについては、一概に言うことができない。

例えば試料調製において、岩石を粉砕することは、試料の比表面積(単位重量当たりの表面積)を大きくすることになるため、土木施工において扱う岩石からの溶出濃度を過大評価する可能性がある。なお、土壌汚染対策法の試験方法では試料中の中小礫を取り除くこととしており、岩石の粉砕を認めていない。

また土壌汚染対策法の方法(環境省告示第18 号試験(平成15年))による溶出操作は、一定量の水と固体とを反応容器内で混合し、6時間振とうしながら接触させるものである。一方、実環境中では盛土等に雨水が浸透することで、常に新しい水と接触することになる。このことは、盛土等を行った直後は水の量に対して固体の量が著しく多い条件に、時間が経過するとともに固体の量が少ない条件に変化すると考えることができる。土壌汚染対策法の方法が実環境におけるいつの時点の水質を評価しているかについては、一概に言うことができない。

② 岩石の掘削後に、酸素と水と接触することで酸性水を発生させる発生土(酸性土)は、酸性水の発生に伴って重金属等の溶出の促進、魚類などの生態系への影響や錆状の析出物よる景観への影響などを生じることがある。そのため酸性土の評価が必要であるが、土壌汚染対策法では酸性土の評価を行っておらず、新たな方法の開発が必要である。

③ 発生土から浸出する重金属等は、地盤中で様々な挙動を経て地下水に移行する。その移行特性は元素ごとに、また気候や地盤特性、地下水の流動特性によっても異なることから、発生土からの溶出特性とは別に物質移行特性の評価を行い、実際の環境への影響に基づく真に必要な対応を実施できるよう、手法の整理が必要である。

(2)対応の合理化における課題

環境への影響が懸念される場合の対策法について、現場の状況に応じて最も合理的な方法を選択することで、経済性と安全性の両立が図れると考えられる。

特に公共建設工事における自然由来重金属等を含む発生土への対応に当たっては、その発生土量が莫大であることを考えると、発生土の性状、発生土に含まれる重金属等の種類や濃度、搬出先の水利用状況など現場の多様な状況に合わせた合理的な調査方法、必要かつ十分な要対策土の評価や多様な対策方法の提示など、総合的な対応方法の提示が必要である。

3.「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(2023年版)」の公表

土木研究所地質チームでは、2002年より現在まで20年以上にわたって発生土の環境安全性を担保するための調査、評価および合理的な対策について研究を継続している。その成果は2010年に国土交通省が公表した、「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)」2)( 以下、「マニュアル(暫定版)」という。)に反映され、国土交通省以外の所管事業を含めて参照されてきた。また、マニュアル(暫定版)公表後の事例や研究成果を踏まえ、2023年3月にマニュアル(2023年版)を公表した。

マニュアル(2023年版)は、公共建設工事において、自然由来の重金属等を含有する発生土に起因する人の健康への影響のおそれ、あるいは掘削などに伴い、長期にわたり酸性水を発生させる土(酸性土)による生活環境への影響のおそれが新たに発生する場合の標準的な技術的対応方法を示すものであり、周辺の環境安全性を確保しながら効率的な事業執行の推進を図ることを目的とするものである。以下にその特徴を紹介する。

3-1 発生土の分類と対応方法の最適化

(1)要管理土の区分の目安

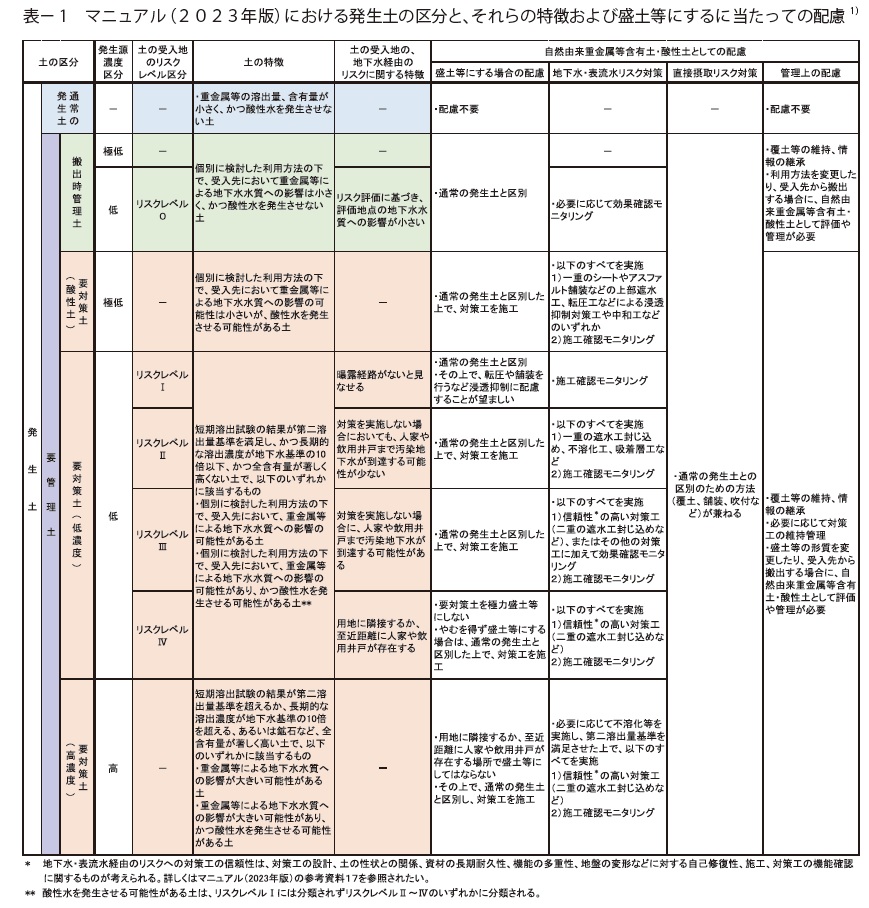

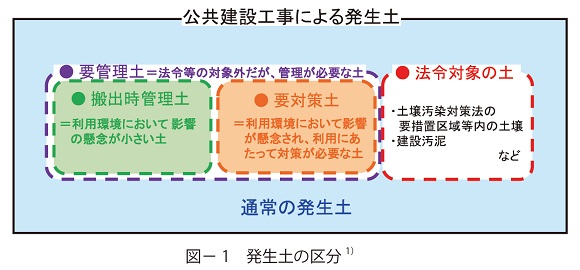

発生土には、広く有効利用の対象とされている通常の発生土のほか、掘削場所によって法令等が適用される土(例えば土壌汚染対策法の要措置区域等内の土壌)や、各種試験の結果、基準を満足しない土が存在する。マニュアル(2023年版)におけるこれらの対応方法に着目した分類を図-1 に示す。

法令等の適用外の発生土の分類に際し、重金属等の溶出、酸性水の発生、および重金属等の含有量に関する「要管理土の判定の目安」(短期溶出試験の結果が土壌溶出量基準値を満足した上で検液のpHがおおむね4.0 以上、かつ酸性化可能性試験の結果がpH > 3.5 で、さらに直接摂取のリスクを把握するための試験の結果が土壌含有量基準値を満足)を設け、全ての目安を満足する土は、通常の発生土とする。一方、これらの目安のいずれかについて満足しない土は原則として「要管理土」と見なす。要管理土は、土壌汚染対策法の調査方法を準用した場合に基準不適合土になる可能性が高いために通常の発生土として取り扱うことができず、受入先における管理などが必要な土である。要管理土の発生が見込まれるかどうかの判断は事業者が行うが、要管理土の発生が判断しにくい場合は、要管理土の発生が見込まれるものとして検討を行うことが望ましい。

(2)要管理土の細区分と対応方法

要管理土の区分の目安を示しているものの、実際の土からの重金属等の溶出現象は土が置かれる環境に大きく依存することから、要管理土が必ずしも環境への影響をもたらす土とは言えない。そこで「要管理土」を、「搬出時管理土」と「要対策土」の2 つに区分した上で、要対策土を6つに細区分する。土の分類とその特徴、およびそれぞれの区分に応じた対応方法を表- 1 に整理した。

「要管理土」の細区分にあたり、盛土等として土が置かれる環境を模擬して行う「実現象再現溶出試験」の結果や、盛土等の周辺の水利用状況をはじめとした土が置かれる実際の環境を踏まえ、施工場所において重金属等や酸性水による影響が懸念されるかどうかを評価する。そして、要管理土ではあるが環境影響の懸念が小さい土を「搬出時管理土」、搬出時管理土でない要管理土を「要対策土」と定義する。搬出時管理土と要対策土の区分は、盛土等の方法(転圧や覆土の条件など)や施工場所(例えば盛土等から用地境界までの距離など)によって変わる。そのため、搬出時管理土の区分は発生源濃度評価だけで決まる場合と、リスク評価を併用して決まる場合がある。

要管理土を盛土等に利用する可能性がある場合は、発生土の性状把握、発生源評価を行うほか、受入候補地の選定・調査、サイト概念モデルの構築などの一連の手順を踏んで行う地下水経由のリスク評価を必要に応じて実施し、要管理土を搬出時管理土と要対策土(酸性土)、要対策土(低濃度;リスクレベルⅠ~Ⅳ)、および要対策土(高濃度)に細分する。そしてそれぞれに適した対応方法を検討する。リスクレベルの区分については、地下水経由の曝露経路がないと見なせる場合をⅠ、要対策土の置き場と人家や飲用井戸との距離が著しく近い場合をⅣとし、影響予測評価による人家や飲用井戸への汚染地下水の到達可能性に基づいてⅡとⅢとを区分する。そして、これらの区分と対策工のグレードを対応させたことが、今回の改訂の大きな特徴の一つである。

3-2 要管理土の掘削の回避、減量、現場内利用等の原則と、早期の事業段階での検討の必要性

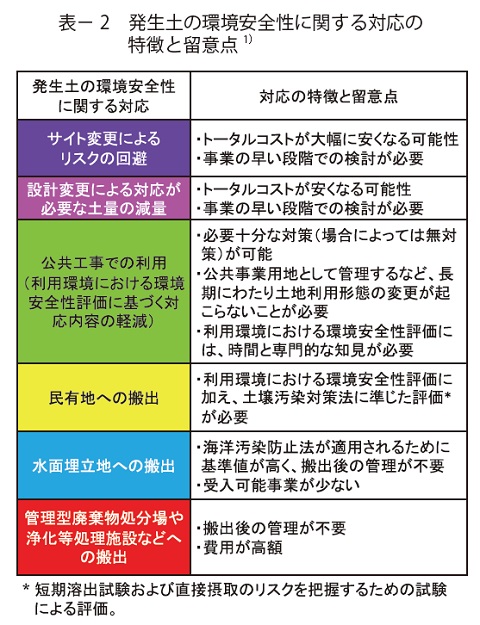

要管理土を取り扱う際には、現場の諸条件を勘案しつつ、目標を定めて対応に向けた検討を行う。その際、環境安全性と経済性の両面を考慮した、過不足のない対応をすることが求められる。

要管理土が発生すると予想される公共建設工事で、対応が必要な発生土の量が膨大になると見込まれる場合、土が建設材料として有用な資源であることなどを踏まえ、次の視点での検討が必要である。

①要管理土の掘削の回避

②要管理土の掘削量の減量

③要管理土の適切な現場内利用等と管理

④要管理土の適切な搬出、現場外管理

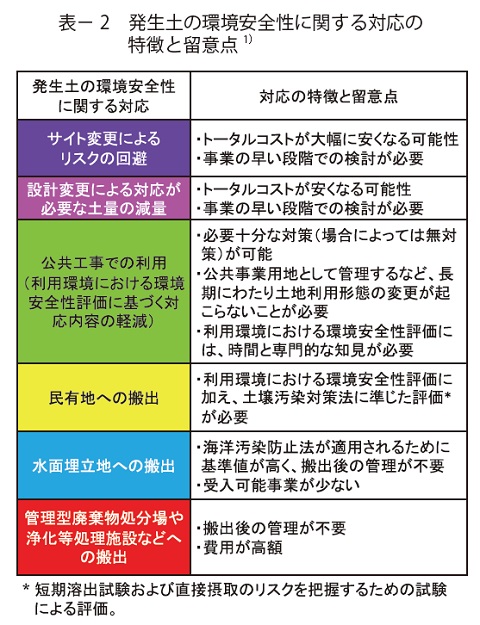

一般的な発生土の環境安全性に関する対応の特徴や留意点を整理したものが表- 2 である。また、図- 2 に示すように対応検討を開始する事業段階に応じて検討可能な対応方法が異なる場合が多い。

例えば、事業を計画する際に、その早い段階から要管理土が発生する可能性がある地質の分布を把握できれば、事業区域や路線・線形などを見直して問題となる地質の掘削量を減らしたり、適切な受入先を選定したりするなど、効果の大きな対応をすることが可能になる。一方で事業の早期は調査も不足しがちで、詳細な情報も少なく、具体的な対策を検討することが難しい場合も多い。対策の検討は事業計画の早い段階からの着手することが望ましいが、事業のどの段階で対応方針を決定するかについては、最終的な事業の効率性の観点から考える地質・地盤リスクマネジメントの考え3)に従うとよい。

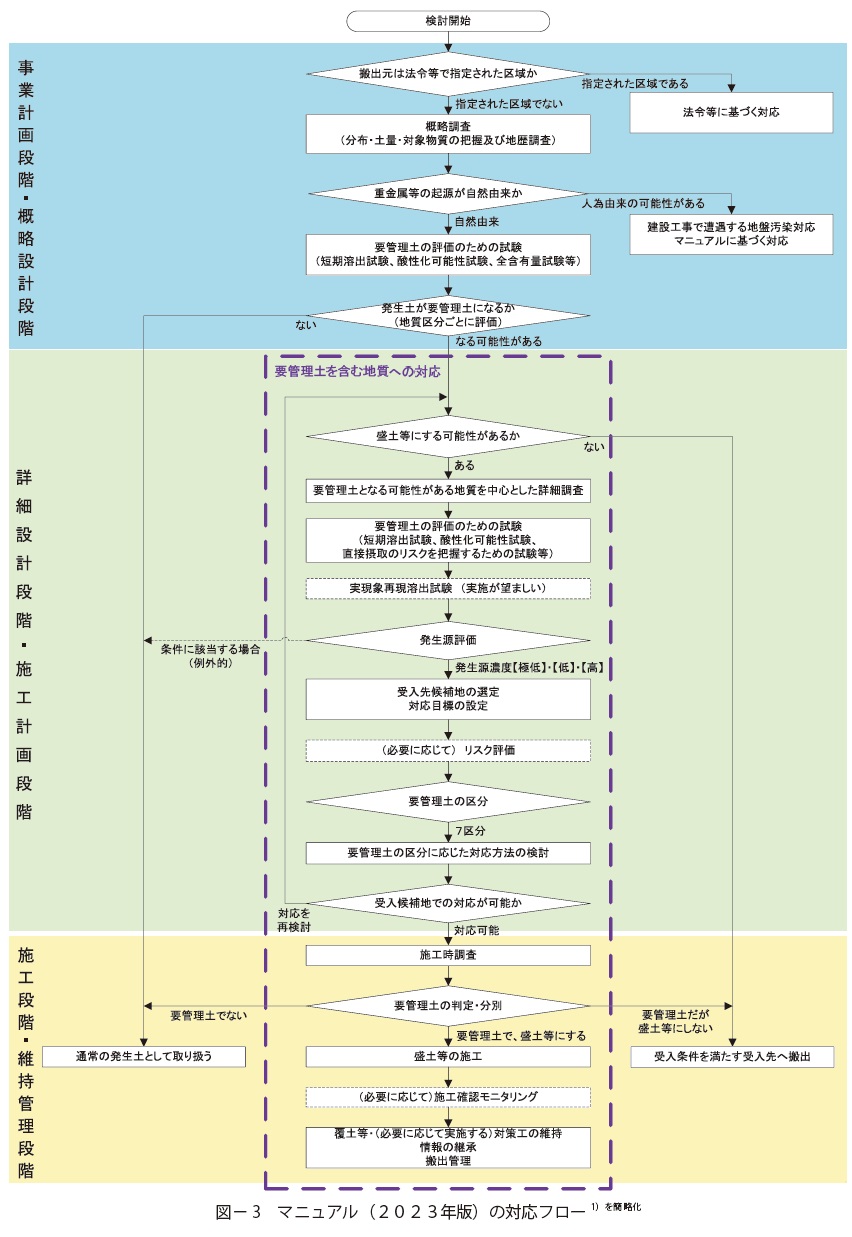

3-3 対応の流れ

対応の流れを図- 3 に示す。事業の初期段階では、事業計画地の発生土が本マニュアルの対象かどうかを確認するとともに、周辺地質の概略調査を行って、地質区分毎に「要管理土の判定の目安」に基づき要管理土になる可能性を判定する。

要管理土になる可能性がある地質からの発生土を盛土等に利用する場合は、詳細設計段階で、詳細地質調査および各種試験(実現象再現溶出試験を併せて行うことが望ましい)を実施し、重金属等の溶出濃度、全含有量や酸性化可能性を改めて測定、評価する。そして発生源濃度区分に従って受入先候補地を選定するとともに、受入先候補地における対応目標(地下水、表流水および直接摂取の基準)を設定する。発生源濃度と受入先候補地の諸条件、および対応目標が決まれば、必要に応じてリスク評価を行い要管理土の区分をする(ただし、発生源濃度の評価のみで区分できる場合もある)。

リスク評価は、サイト概念モデル(重金属等の発生源から地下水取水地点までの移動経路とその物質移動特性をモデル化したもの)の構築、簡易影響予測評価(土壌汚染対策法の計算ツールの利用)、リスクレベル評価(定性的評価、および移流分散解析モデルを利用した定量的評価)を順次実施する。マニュアル(2023年版)では、リスク評価の結果を対策工の選定と結びつけたところが一つの特徴である。

施工計画段階では、要管理土の区分やそのリスクレベルに合った対応を検討する。なお、対策工の選定にあたっては、地形・地質条件などと対策工との兼ね合いによる、受入先における各対策工の信頼性を考慮して選定する。

受入先候補地での対応が可能であれば、計画に基づいて施工を行い、モニタリング、覆土等や必要に応じて実施する対策工の維持を行う。更に盛土等の材料や施工などの情報の継承や、土の搬出管理を行うこととなる。

4.まとめ

本稿では、発生土に含まれる、自然由来重金属等の環境安全性評価の必要性と課題を述べた。また、これらの課題へ対応するためのマニュアル(2023年版)の内容を紹介した。

公共建設工事における自然由来重金属等を含む発生土の取扱いに関しては、現場条件に応じて柔軟な対応が求められる。なお、土木研究所地質チームでは、技術相談を受け付けている。

参考文献

1)建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル改訂委員会:建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(2023年版)、国土交通省ホームページ、https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/index_0305manual.htm、2023

2)建設工事における自然由来重金属等含有土砂への対応マニュアル検討委員会:建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)、国土交通省ホームページ、https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/index_0305manual.htm、2010

3)国土交通省大臣官房技術調査課、国立研究開発法人土木研究所、土木事業における地質・地盤リスクマネジメント検討委員会:土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン-関係者がONETEAMでリスクに対応するために-、土木研究所ホームページ、https://www.pwri.go.jp/jpn/research/saisentan/tishitsu-jiban/iinkai-guide2020.html、2020