橋梁定期点検結果(2巡目)を踏まえた課題について

国土交通省 九州地方整備局

九州道路メンテナンスセンター

技術課 工務係長

九州道路メンテナンスセンター

技術課 工務係長

岡 本 誠

国土交通省 九州地方整備局

九州道路メンテナンスセンター

技術課長

九州道路メンテナンスセンター

技術課長

梶 尾 辰 史

キーワード:橋梁、定期点検、予防保全、長寿命化

1.はじめに

道路橋(以下、「橋梁」という)は平成26年度から5年に1 回の頻度で近接目視による定期点検の実施が基本となっている。その定期点検にて橋梁の状態の把握を確実に行い、施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じる予防保全を含めた長寿命化を図ることが重要である。

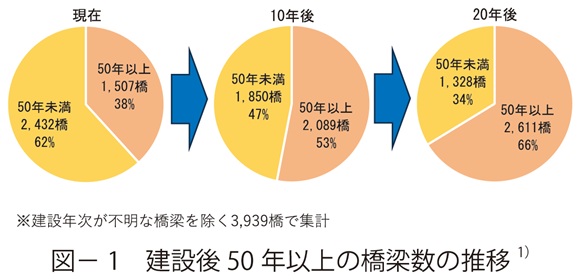

九州地方整備局が管理する橋梁は令和5年3月31日現在で4,625橋あり、建設後の平均経過年数は約40年となっている。建設後50年以上となる橋梁数の割合は、現在の約38%(1,507橋)が、10年後には約53%(2,089橋)、20年後には約66%(2,611橋)となり、今後急速に高齢化が進んでいく1)(図- 1)。

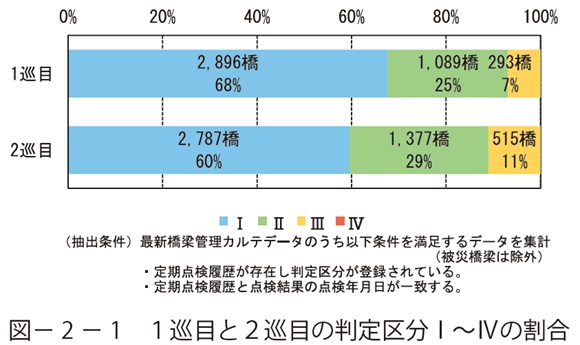

九州地方整備局では、平成26年度から平成30年度の1巡目の橋梁定期点検(以下、「1巡目点検」という)において、次回点検までに措置を講ずべき橋梁とされる判定区分のⅢが、平成31年度(令和元年度)から令和5年度の2巡目の橋梁定期点検(以下、「2巡目点検」という)において約1.8 倍に増加している(図- 2 - 1)。計画的に定期点検を実施しているにも関わらず橋梁の判定区分の推移が改善していない状況が確認できた。

そこで、九州地方整備局が管理する橋梁について、1巡目点検から2巡目点検の遷移状況等を分析し、予防保全による長寿命化を図る上での今後の課題等について考察した。

2.1巡目と2巡目の定期点検結果

(1)判定区分の遷移状況結果からの課題

先述の通り、2巡目点検においては判定区分Ⅲの橋梁が前回点検より約1.8 倍となっているが、そのうち、1巡目点検の判定区分がⅠ・Ⅱとなった橋梁が2巡目点検で判定区分Ⅲに移行した橋梁は408橋であった。1巡目点検で判定区分Ⅲの橋梁が2巡目点検でも判定区分Ⅲのままである橋梁は79橋であった。判定区分Ⅲの橋梁に対して修繕等の措置を行うことで判定区分Ⅲが減っていくことが理想的であるが、実際には増加している。計画的な予防保全措置や長寿命化修繕計画を確実に進めていくためにも、今回、その要因等を分析及び考察することとした。

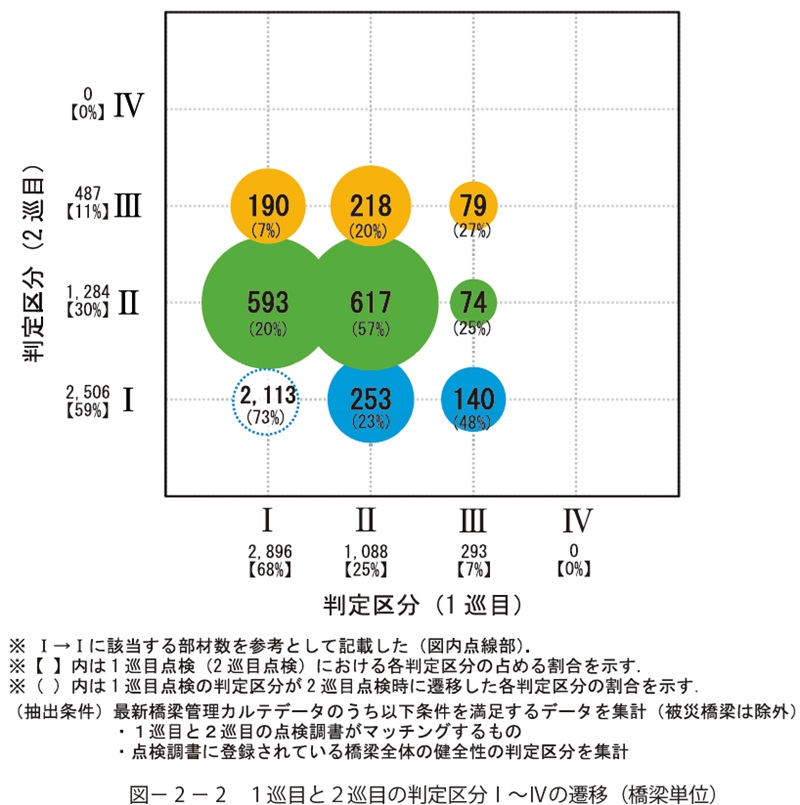

判定区分の遷移状況を図- 2 - 2 に示す。なお、橋長15m 以上の橋梁と橋長15m 未満の橋梁では遷移状況に大きな傾向の違いは見られなかった。

(2)遷移状況の分析

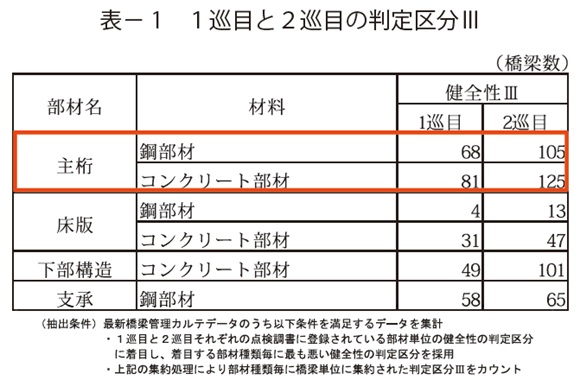

1巡目点検から2巡目点検への遷移は図- 2 -2 に示すようになっている。判定区分Ⅳの橋梁はなく、2巡目点検結果としては判定区分Ⅲも約1割であり、殆どの橋梁(約9割)が判定区分Ⅰ・Ⅱとなっており、適切に点検や措置等が行われていると言える。今回は、2巡目点検の健全性の判定区分がⅢに遷移している橋梁に着目して、その要因等を分析した。1巡目点検で判定区分がⅢの橋梁のうち、2巡目点検では約半数が判定区分Ⅰとなっている。それ以外の約半数の橋梁の判定区分がⅡあるいはⅢになっており、何らかの要因があって、判定区分Ⅰの健全な状態になっていないことが分かる。この要因を分析することで、点検時の留意点等を整理した。表- 1 に示すように鋼部材とコンクリート部材の主桁のⅢ判定が多かったので、鋼部材とコンクリート部材の主桁を分析対象とした。

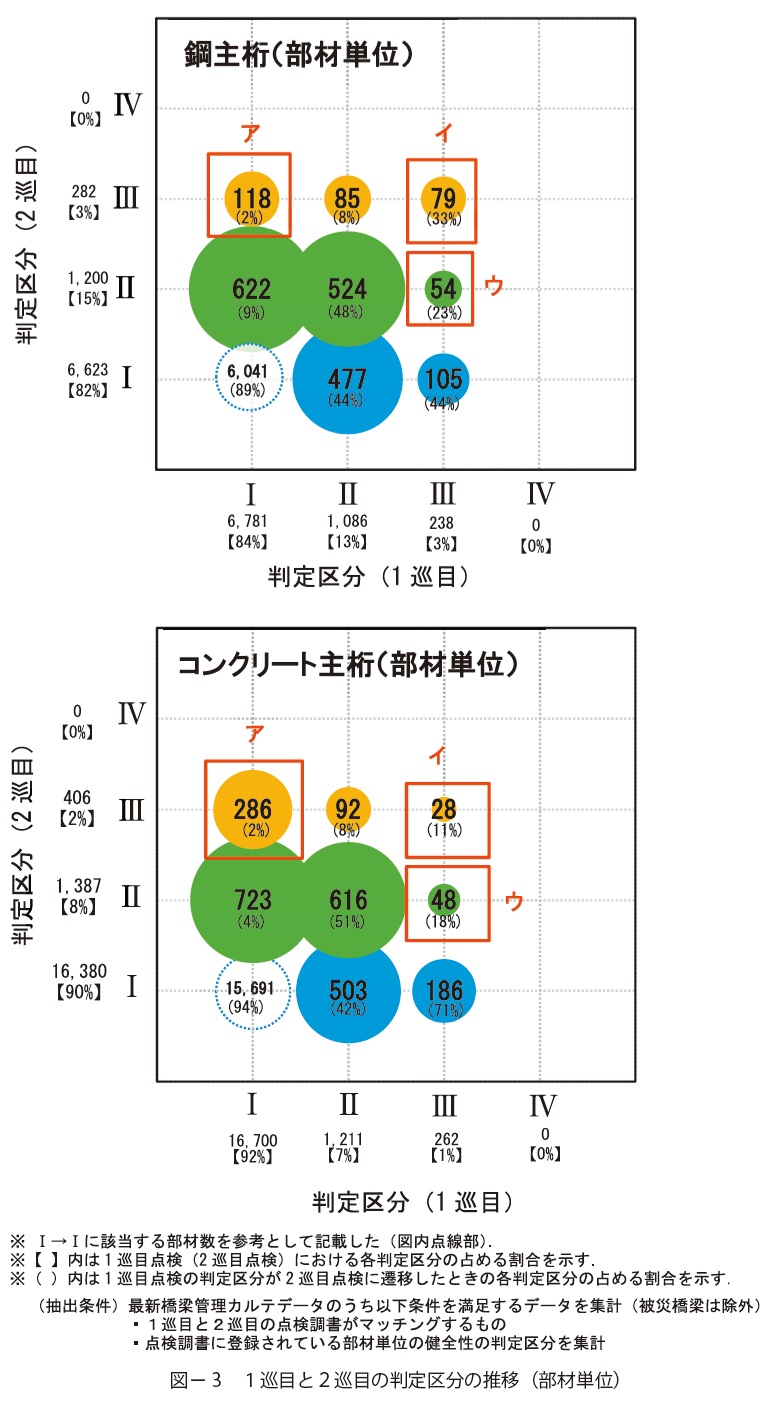

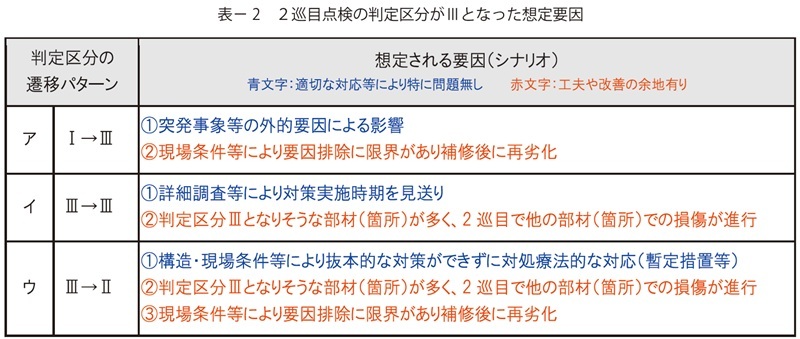

まず、鋼主桁とコンクリート主桁の遷移状況を図- 3 に整理した。1巡目点検で判定区分Ⅲであった橋梁が2巡目点検での判定区分でⅡあるいはⅢとなっている場合(図- 3 のイ・ウ)があり、その割合は1~3割程度となっている。判定区分がⅢの橋梁は対策等の措置が行われ、判定区分がⅠになるのが理想的であるが、再度、判定区分がⅢとなっている実態が確認できた。1巡目点検の判定区分Ⅰの橋梁が2巡目点検で突然Ⅲの判定区分となっている橋梁(図- 3 のア)も少数であるが確認できる。これらのような遷移については何らかの要因(シナリオ)が考えられ、その要因について想定できるものを表- 2 に示す。これを基に実橋での検証を行った。その結果は後述する。

次に、1巡目点検の判定区分がⅠで2巡目点検の判定区分がⅢになった鋼主桁とコンクリート主桁の損傷の種類別の部材数を整理した。その結果、鋼主桁は腐食と防食機能の劣化の割合が亀裂等の他の損傷より多かった。これは、腐食と防食機能の劣化が桁端部からの漏水等の影響により急速に進行しやすい損傷であることも理由の一つとして考えられる。

一方で、コンクリート主桁ではひびわれが多かった。これは、アルカリ骨材反応により内部で潜在的に進行していた損傷が進行期に入りコンクリート表面にひびわれとして顕在化したことや、アルカリ骨材反応の恐れのある部材(対策区分S1)がすでにあって2巡目点検で判定区分Ⅲとなっていることが理由の一つと考えられる。

(3)遷移状況についての実橋での検証

次に表- 2 に示した要因を実橋で検証した。「ア-①」は点検等で予測できないため、突発事象が発生したら速やかに対応するしかないと考えられる。「イ-①」については、詳細調査等を含めた対策を適切な時期に実施すれば特に問題無いと考えられる。「ウ-①」についても、構造条件や現地条件等で抜本的な対策が難しい場合が想定されるが、総合的に判断して暫定的な措置等を行い、適切な管理を継続的に実施すれば特に問題無いと考えられる。

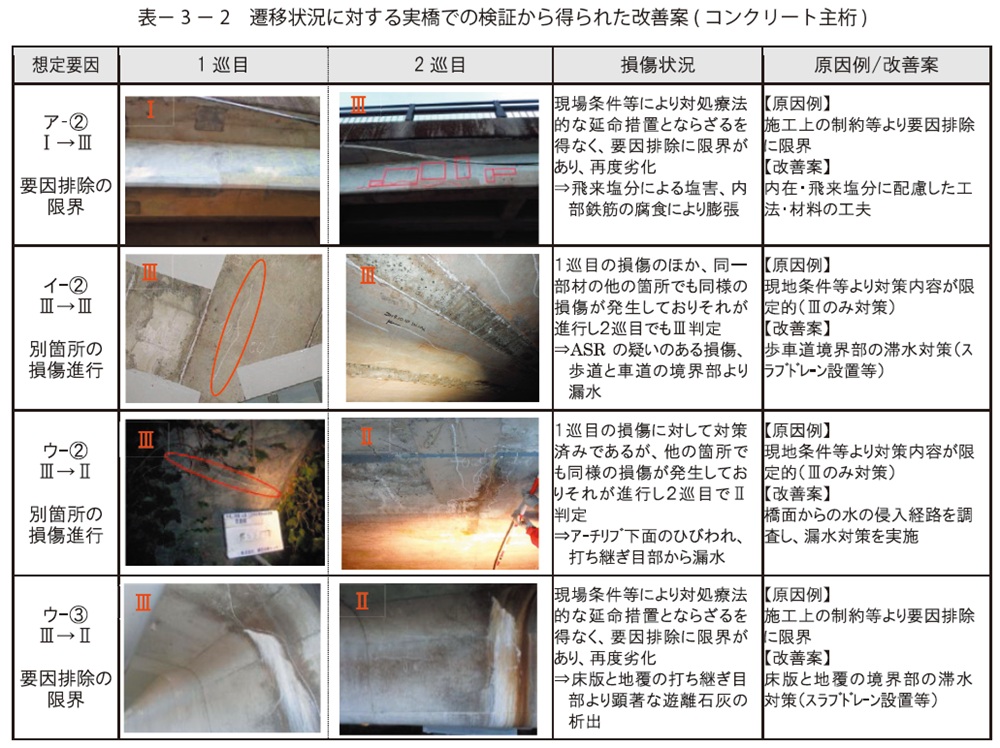

一方で、「ア-②」、「イ-②」、「ウ-②・③」は点検や対策等をさらに工夫や改善等を行うことでより良い予防保全や長寿命化修繕計画の推進を図ることが可能になると考えられる。そこで、これらについて、実際の橋梁の点検調書等を確認して詳細に検証することとした。表- 3 - 1、表-3 - 2 に鋼主桁、コンクリート主桁に対する検証結果を示す。

鋼主桁についてはⅢ判定となっている損傷の種類として腐食および防食機能の劣化が多く、原因としては漏水に起因するものが多かった。また、対策後の早期劣化の原因として、施工上の制約等により要因排除(橋面からの漏水等の除去など)に限界があった事例や、別箇所の類似損傷が2巡目点検までに進行した事例が複数確認されており、点検・補修時に判定区分Ⅲのみに着目するのではなく、再度損傷が進行することを予防するために損傷原因の確実な除去、類似損傷に対する進行を予想して予防保全を行うことが重要となる。コンクリート主桁についても、鋼主桁と同様に要因排除(コンクリート内部の塩分等の除去など)に限界のあった事例や、別部材の類似損傷が進行した事例が複数確認されており、点検・補修時に留意する必要がある。

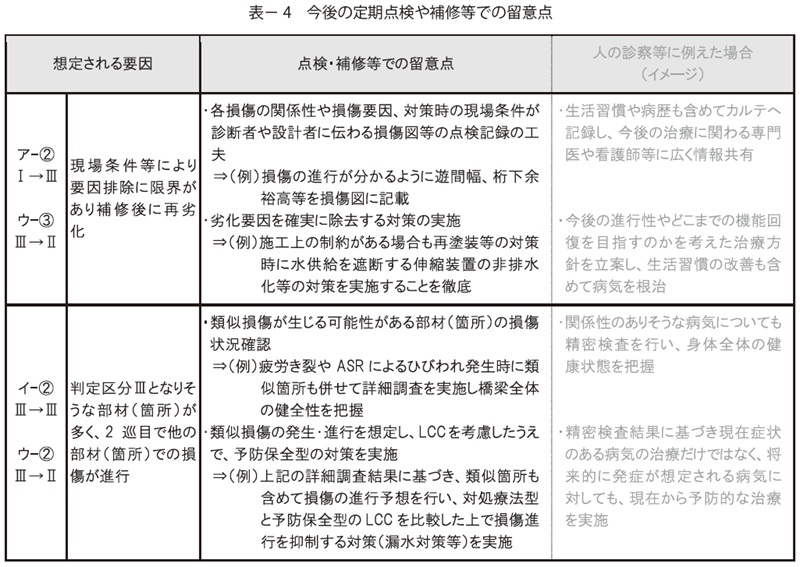

3.今後の定期点検での留意点

判定区分の遷移状況の分析、実橋での検証結果に基づき「ア-②」、「イ-②」、「ウ-②・③」の要因を予防するための点検・補修時の留意点を表- 4 に整理した。その結果、損傷要因排除や症状に応じた対策実施など、基本的なことを確実に実施することが如何に大事であるかが分かる。

4.おわりに

今回、1巡目と2巡目の定期点検結果について、Ⅲ判定が多い鋼主桁、コンクリート主桁のⅠ→Ⅲ、Ⅲ→Ⅲ、Ⅲ→Ⅱへ移行した要因を分析し、実橋での検証も行い、点検・補修等における留意点をとりまとめた。

その結果、点検・補修等においては、(1) 如何に損傷要因を除去(排除)できるか、(2) 如何に損傷の発生・進行を予測して予防保全型の措置(対策)が実施できるか、ということが重要であることを再確認できた。

本稿で取り上げた留意点については、令和6年度橋梁初級Ⅰ研修資料2)にも同様の趣旨の記載があり、この研修資料の重要性も確認できた。

また、今般改定された道路橋定期点検要領(令和6年3月)3)の改訂内容が適切に運用されると、本稿でまとめた留意点の実施につながることが期待される。

ただし、再劣化等を含む課題は他にもあるので、今後も引き続きデータ分析等を行い、効果的な橋梁の維持管理サイクル構築に寄与していきたい。

結びに、本稿の作成にあたり、データの提供等について多大にご尽力頂いた(株)建設技術研究所におかれましては、この場をお借りして深く感謝申し上げます。

参考文献

1) 国土交通省九州地方整備局:橋梁個別施設計画、https://www.qsr.mlit.go.jp/n-michi/fi le/R06kyouryou.pdf(2024.12.18 閲覧).

2) 国土交通省:令和6年度橋梁初級Ⅰ研修資料、https://www.nilim.go.jp/lab/ubg/info/index1705.html( 2024.12.18閲覧)

3) 国土交通省道路局:道路橋定期点検要領、令和6年3月.