「道の駅」第3ステージの取組み

~防災機能の強化、能登半島地震に支援~

~防災機能の強化、能登半島地震に支援~

国土交通省 九州地方整備局

道路部 交通対策課長

道路部 交通対策課長

村 田 茂 男

キーワード:防災道の駅、防災用コンテナ型トイレ、高付加価値コンテナ

1.はじめに

国土交通省では、「道の駅」第3ステージの取り組みとして、防災拠点化、ポストコロナ、地域センター化に向けた取り組みを推進している。

特に防災拠点化の取り組みの一環として、都道府県の地域防災計画で「広域的な防災拠点」に位置づけられ、今後、防災拠点としての機能が期待できる「道の駅」を「防災道の駅」とし、九州では道の駅「うきは」(福岡県)、道の駅「させぼっくす99」(長崎県)、道の駅「たのうら」(熊本県)、道の駅「ゆふいん」(大分県)、道の駅「都城NiQLL」(宮崎県)、道の駅「たるみずはまびら」(鹿児島県)の6駅が令和3年度に選定された(図- 1)。

本稿では、特に防災機能強化に取り組んでいる道の駅「うきは」を紹介するとともに、高付加価値コンテナ(※)の活用において、その特徴や活用用途のイメージなどをとりまとめたガイドラインについて紹介する。

※高付加価値コンテナとは、本ガイドラインにおいて、運用場所を柔軟に変更できるよう可動性を備え、従来の活用方法を超えた新たな価値を付加し、平常時・災害時に有効活用できる空間としてのコンテナとして定義するもの。

2.「防災道の駅」について

1)これまでの「道の駅」

『通過する道路利用者へのサービス提供の場』をコンセプトに、休憩・休息の場として「道の駅」制度は平成5年度に誕生した。

その後、様々な機能を取り入れながら変遷し、『道の駅自体が目的地』をコンセプトに、公共サービスの集積や防災インフラ、訪日外国人観光客への案内、情報発信の強化により、地域の拠点機能化とネットワーク化を行った。

2)「防災道の駅」制度の誕生

九州管内の「道の駅」(令和6年8月7日現在で143駅)のうち、地域の防災拠点施設として約9 割が何らかの防災設備を備え、約7 割が地域防災計画に位置付けられており、地域の防災拠点施設として役割を担っている。

また、多くの「道の駅」は幹線道路や結節点等の交通の要衝に接していることから、交通インフラが比較的安定し、被災時には優先して復旧される点もあるため、地理的にも優位性があり地域の防災拠点に適している。

こうした広域防災拠点としての必要性の高まりを受け、第3ステージでは『地方創生・観光を加速する拠点』を推進する取組みの中で、全国の安心拠点となる「防災道の駅」を選定し、重点的に支援を行うこととなった。

3.九州管内の「防災道の駅」の取り組み

1)九州管内の「防災道の駅」

「防災道の駅」は、広域的な防災拠点としての役割を担うことから、都道府県の防災(受援)計画に位置付けられていることが必要であるほか、防災活動の支障にならないよう基本的な施設整備・体制が整っていること(あるいは今後3年程度で整えるための具体的な計画が確認出来ること)が選定要件となっている。

選定された6駅は、広域防災拠点としての基本的な防災機能として、トイレや情報提供施設の耐震化、無停電化、貯水施設・防災倉庫・防災トイレの整備、通信設備(災害情報提供システム)は整備済みである。本稿では、関係機関と連携し、防災機能確保に取り組んでいる道の駅「うきは」を紹介する。

2)道の駅「うきは」の取り組み

(1)「防災道の駅」整備計画

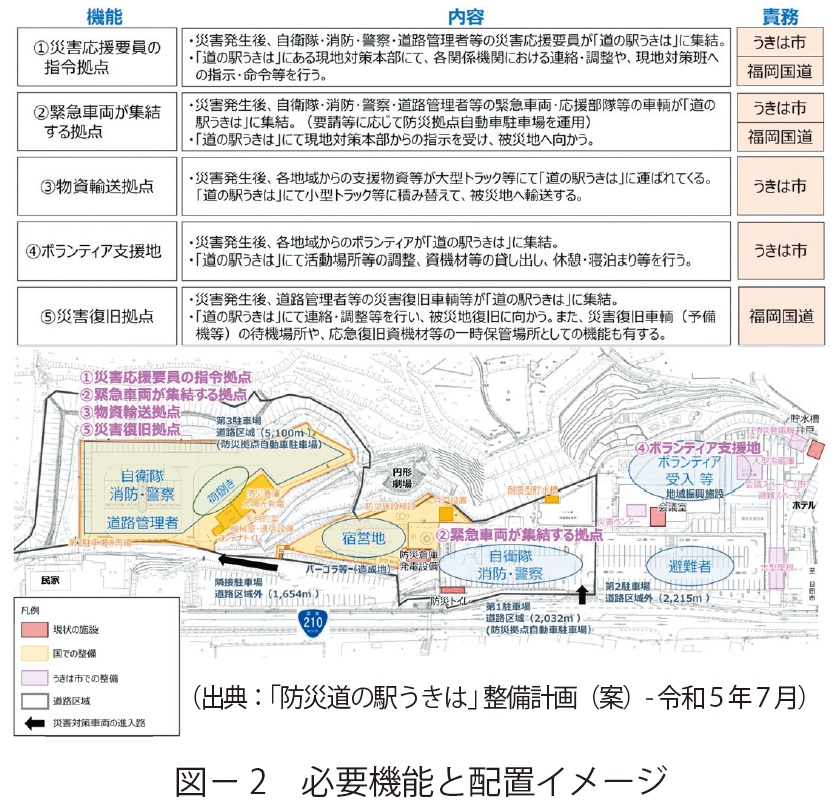

防災道の駅の選定後、うきは市・福岡国道事務所が互いに連携し、災害対応機能の強化・発揮をコンセプトとして、令和3年9月より検討に着手し、令和5年7月に整備計画(案)を作成した。

整備計画(案)では、うきは市を含む福岡県筑後地方を中心とした広域的な災害が起きた場合を想定した災害対応機能(必要機能、施設規模等)の検討、及び広域的な災害にも対応できるよう、検討した機能をベースに運用方法についても検討した(図- 2)。

(2)事業継続計画の策定

道の駅では、災害発生直後において、来訪者(道路利用者及び一般利用者)の安全を確保するための初動の対応が求められる。また、発災後は一定期間、一時避難者が道の駅に滞留することが想定されるため、避難者に対して防災設備・備蓄などの提供・活用が必要となる。

そのため、所要の防災機能を迅速かつ円滑に発揮し、早期に営業再開することを目的とする事業継続計画(Business Continuity Plan:以下、BCPと示す)を各道の駅で検討している。

道の駅「うきは」においても、関係者(福岡国道事務所、うきは市、道の駅うきは)で体制を構築し、運用するとともに、関係機関(消防・警察・病院、社会インフラ機関、取引会社等)と連携を行うとしたBCPを令和5年2月に策定した。

(3)防災訓練

策定したBCPの実行性向上に向けた取り組みとして防災訓練を定期的に実施しており、令和5年5月の防災訓練では、発災時に迅速かつ円滑な発揮ができるよう、関係者間で安否確認や情報伝達等の手順等について確認した(写真- 1)。

4.令和6年能登半島地震の被災地支援

1)防災用コンテナ型トイレ

道の駅「うきは」では、防災用コンテナ型トイレ(以下、コンテナ型トイレ)を設置している。このコンテナ型トイレは、平常時は日常的に利用が多いトイレから離れている第3 駐車場内に設置し、災害時には被災地に運搬して活用が可能な防災対応型である(写真- 2)。

被災地で活用する際は、浄化処理システムにより、運用時に給水を行えば水洗用の水は不要であり、太陽光発電・バッテリー等の電源機能も有していることから、完全自己処理型トイレとして使用することが可能である。

2)被災地へコンテナ型トイレを派遣

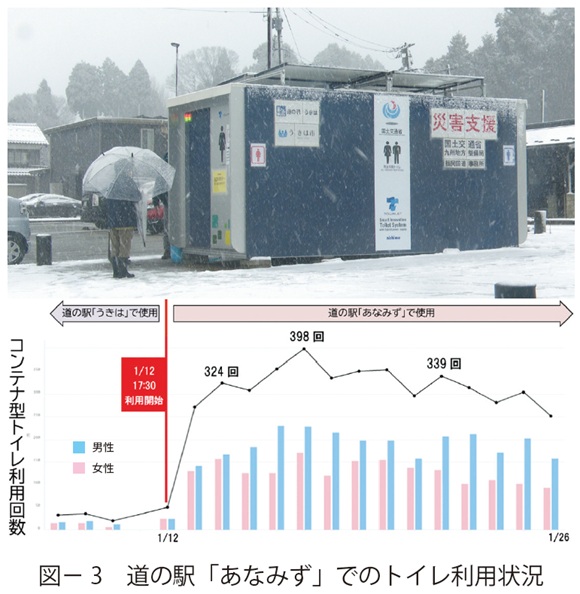

令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被災地支援のため、九州からはこのコンテナ型トイレを派遣し、設置を行った。

設置場所は、道の駅連絡会ネットワークを活かして現地の道の駅の被災状況や被災地ニーズを把握し、設置先を道の駅「あなみず」(石川県穴水町)に選定した。道の駅「うきは」を1月11日(木)21 時に出発し、翌日12日(金)に道の駅「あなみず」へ到着後、17 時30 分には設置が完了した(写真- 3)。

道の駅「あなみず」では、1日あたり300回以上程度使用され(図- 3)、道の駅「あなみず」のトイレが復旧した令和6年2月20日までの間派遣しました。

5.高付加価値コンテナの活用

1)ガイドライン策定の背景

気候変動の影響により激甚化・頻発化する気象災害や、切迫する南海トラフ地震、首都直下地震等の発生を見据え、多様な災害リスクから人々の安全・安心な生活を支える国土形成、社会構築の重要性がこれまで以上に高まっている。

令和6年能登半島地震では、医療・診療コンテナをはじめ、前述した防災用コンテナ型トイレの派遣など、高付加価値コンテナが活用されており、これらコンテナを「道の駅」に導入する際の参考となるよう、特徴・活用用途・利用イメージや設置や移動にあたっての留意点等をとりまとめた『「道の駅」における高付加価値コンテナ活用ガイドライン』が令和6年4月に策定された。

2)高付加価値コンテナの概要と活用イメージ

(1)コンテナの種類と特徴

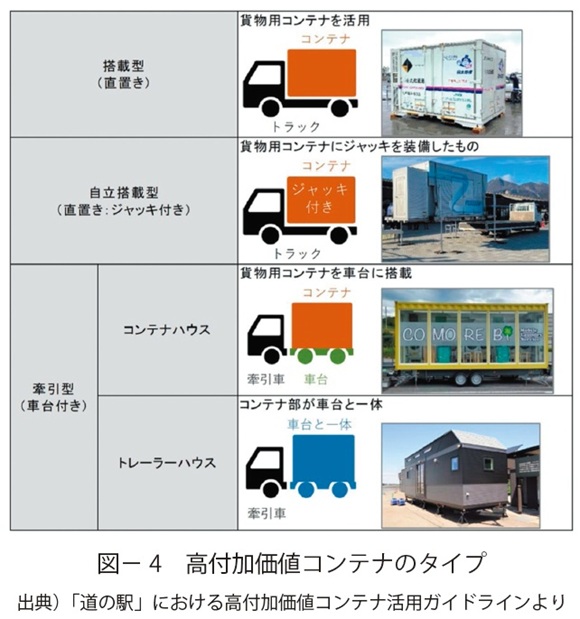

ガイドラインで取り扱っている高付加価値コンテナのタイプは、「搭載型」「自立搭載型」「牽引型」の3種類であり、「移動の容易性」「用途」「法的位置づけ」に留意して導入を検討することが重要である。

(2)活用用途イメージ

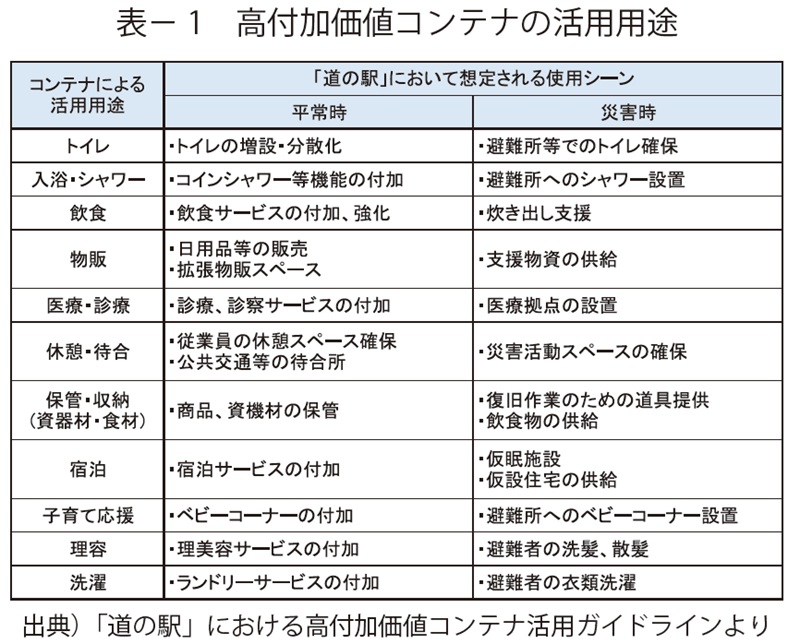

高付加価値コンテナに期待される導入効果として、平常時では「道の駅」が抱える課題の解決や施設機能の強化、災害時では可動性を発揮して被災地へ移設しての災害支援機能が期待できる。これら導入効果を最大化するためには、平常時および災害時のそれぞれにおけるコンテナの活用方法を具体に想定し、シームレスに活用できるよう必要な準備をしておくことが肝要である。

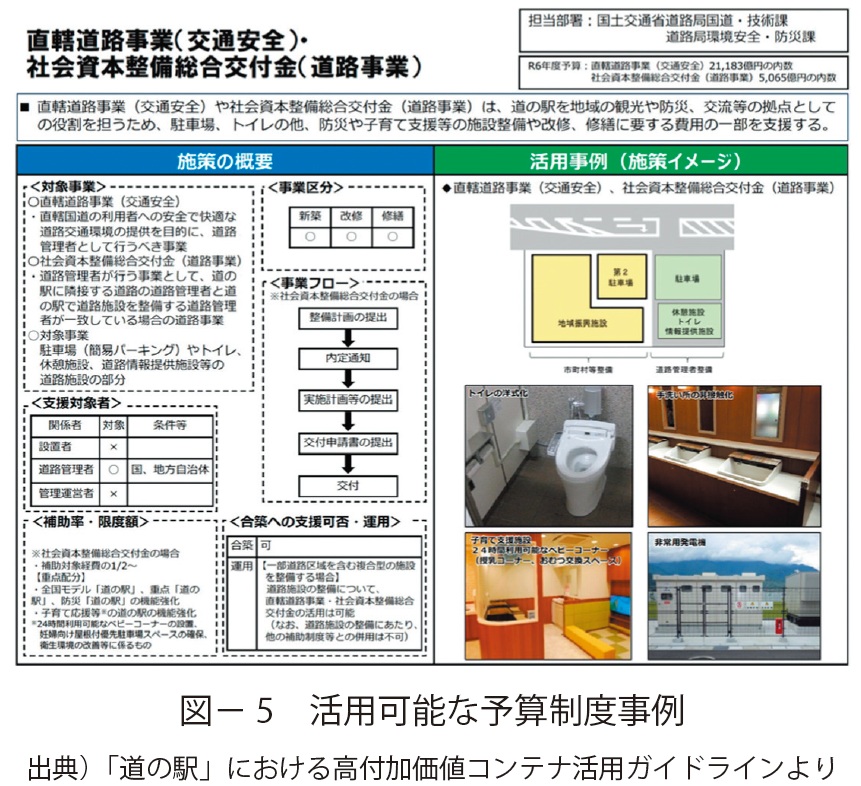

3)活用可能な予算制度

高付加価値コンテナの導入にあたり、その用途等に応じて、各省庁の予算制度が条件に合致した場合に活用可能である。

6.おわりに

九州管内の「防災道の駅」では、大規模災害発生時における広域防災機能の迅速かつ円滑な発揮に向け、整備計画を作成し、防災関連施設の整備やBCPの策定等が進められている。

特に、防災機能を迅速かつ円滑に発揮するためには、訓練や有事の経験(平成28年熊本地震における道の駅「あそ望の郷くぎの」の広域的な復旧・復興拠点としての活用等)を経て、BCPをスパイラルアップしていくことが望まれる。

今後は、「防災道の駅」として選定された6駅の取り組みを踏まえ、自然災害が多発する九州における「防災拠点」として、各道の駅が備える役割、機能の充実を図ることが重要である。

更に、南海トラフ地震で津波被害が懸念される地域への防災機能強化に加え、災害時における被災地支援に活用可能な高付加価値コンテナの積極的な導入など、同地域への支援を見込んだ広域防災機能の充実を図ることも重要である。