一般国道442号宗方 拡幅における自転車道整備

~自転車道 路面標示(ピクトグラム)計画~

~自転車道 路面標示(ピクトグラム)計画~

大分県 土木建築部

道路建設課 課長補佐

道路建設課 課長補佐

周 藤 慶 智

キーワード:自転車道、ピクトグラム、路面標示

1.はじめに

一般国道442号は大分県大分市を起点とし、豊後大野市、竹田市、熊本県阿蘇郡、日田市を経由して福岡県大川市に至る総延長約172kmの幹線道路で、瀬戸内海と有明海、九州の東西を結ぶ主要な路線です。

沿線には、広大な緑のパノラマが眼前に広がる久住高原やくじゅう花公園、道の駅竹田、道の駅のつはるなど観光スポットも多く、広域観光ルートとしても利用されています。

中でも、本事業区間は大規模商業施設が立地する稙田新都心エリアと大分市中心部を結ぶ重要な役割を担っており、その沿道には住宅や店舗、病院や金融機関などが連担しています。

しかしながら、現道は2車線あるものの車道幅員が狭く、交差点部の右折専用車線やバス停車帯が未整備となっている上、一部区間においては現況交通量が交通容量を超過しています。このため、右折待ち車両や路線バスの乗降待ちに起因する後続車の滞留等による交通混雑が深刻化している状況です。

また、近隣には小学校・中学校・高校が存在し通学路にも指定されており、歩行者・自転車ともに多い道路ですが、現況の歩道は幅員が1.0mにも満たず、歩行者と自転車が錯綜しているため、非常に危険な状況となっています。

さらには、緊急輸送道路の1次ネットワーク、道路啓開計画での最優先啓開ルートの該当路線であるにも関わらず、その狭い道路空間内に無数の電柱が林立、通行の支障になっているだけでなく、災害時には電柱が倒壊し、通行不可能になる恐れもあります。

2.道路改良事業の概要

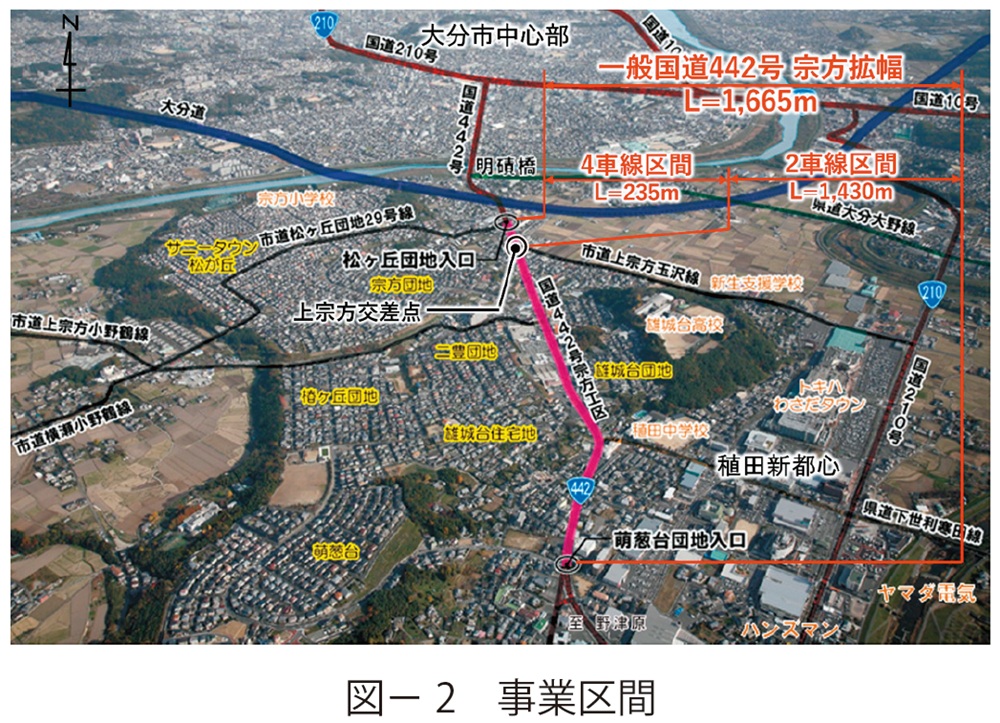

大分県は、平成26年度に「一般国道442号宗方拡幅」として道路改良事業を立ち上げ、交通容量不足及び車道の幅員狭小区間の解消、右折待ち車両や路線バス後続車による交通混雑の解消に着手しました。

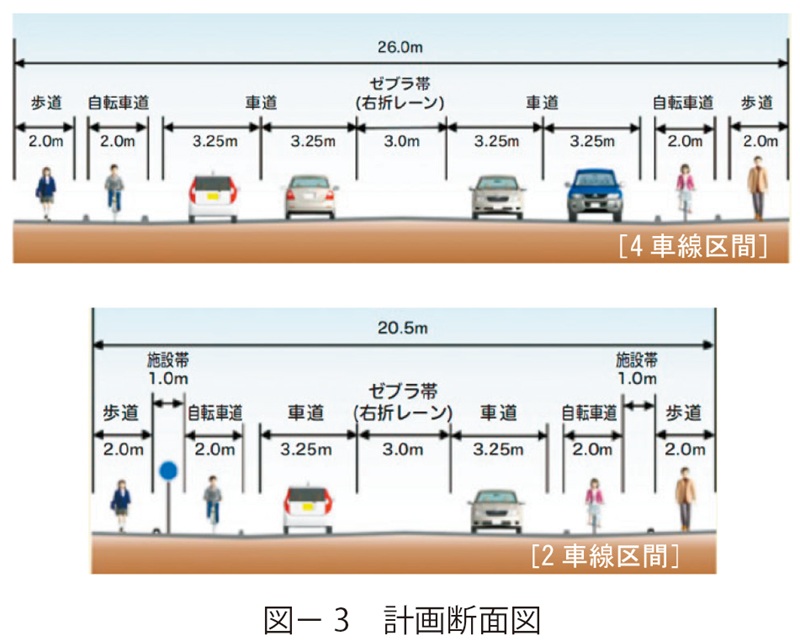

歩行者と自転車の通行空間については縁石設置によって完全に分離する構造を採用、歩行者と自転車の錯綜を未然に防ぎ安全性の向上を図るとともに、無電柱化事業もあわせて実施、これにより大規模災害時の救援・救助活動などの機能向上も目指します。

[延長] L=1,665 m

[(4車線整備区間:L=235m)

[(2車線整備区間:L=1,430m)

[幅員] 4車線整備区間:W=13.0m(26.0m)

2車線整備区間:W=6.5m(20.5 m)

[道路区分] 第4 種第1 級

[設計速度] V=50km /h

3.自転車道の整備

(1)自転車を活かした特色あるまちづくり

大分市は、「バイシクルフレンドリータウン~自転車が似合うまち~の創造」に向けて、令和2年4月に「大分市自転車活用推進計画」を策定しました。計画では、「安全で快適な自転車通行空間づくり」や「サイクルツーリズムの推進」など多様な施策に取り組むことが謳われています。

この計画の、自転車通行空間の整備等に関するアクションプランである「大分市自転車走行空間ネットワーク整備計画」の中で、宗方拡幅の自転車道はネットワークを構成する路線として位置付けられており、その整備が期待されています。

(2)関係機関との協議

歩道と完全分離した自転車道の整備は、大分県管理道路としては今回が初めての事案であったため、まさに手探りの状態で準備を進めました。

そもそも、自転車道に設置する路面表示等には規定がなく、県内でも前例がないため、国のガイドラインなどを参考にデザイン案を作成、次の項目について関係機関との協議を行いました。

・対面通行となる自転車道の路面標示

・自転車道と分かるように路面を着色するか

・歩行者、バス停の注意表示(ピクトグラム)はどのようなサイズ、配色とするか

・バス停へ自転車道を横断する際の安全対策

(3)自転車道 路面標示(ピクトグラム)計画

先述のように、自転車道の整備は初めてのため、ピクトグラムのデザインやその寸法など一から決める必要がありました。

考え方のベースは、国が平成28年7月に改訂した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」とし、これに記述がない部分については他自治体の事例を独自に調査するなどしました。

以下に、警察や大分市などと協議の上完成した「自転車道 路面標示(ピクトグラム)計画」の一部を紹介します。

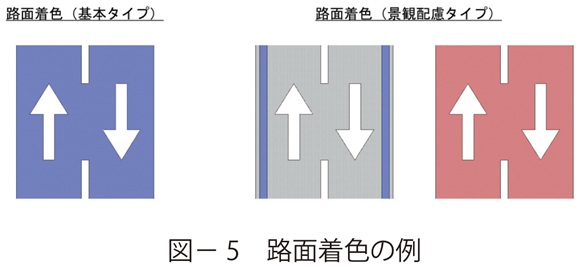

■路面等(舗装材、舗装色)

[目的]

自転車道であることを明確にし、安全で快適な自転車通行空間を確保する

[決定事項]

舗装面は着色(ガイドラインに基づき青系色を基本とする)し、自転車通行空間であることを明確にする。

自転車道の舗装は、平坦性を確保するとともに、カラー舗装化する際はすべり抵抗性や耐久性を考慮した材質を選定するものとする。

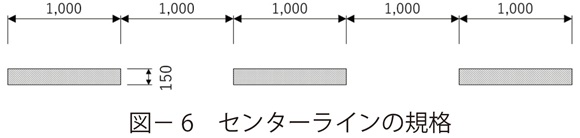

■センターライン

[目的]

双方向自転車道における左側通行の啓発

[決定事項]

「中央線(205)」の実線とすると路面排水不良等の懸念があるため、左側通行を啓発する路面表示としては破線のセンターライン(長さ1.0m×幅15㎝、1.0m 間隔)を設置する。

■ピクトグラム

[目的]

自転車道であることおよび、自転車道における進行方向を示す

1)自転車ピクトグラム

〇デザイン

「普通自転車歩道通行可(114 の2)」と類似したデザインとしないため、「かご付き自転車+人」とする。

〇大きさ

自転車利用者(もしくは歩行者)に対する視認性や、中央線や外側線等との重なりを考慮し、50㎝× 50㎝を基本とする。

〇配色

自転車走行空間のネットワークとしての連続性を保つとともに、自転車走行空間であることを認知しやすくするため青系色とする。

〇配置

主要交差点など自転車道の出入口となる箇所に、自転車道であることが確認できるように配置するものとする。

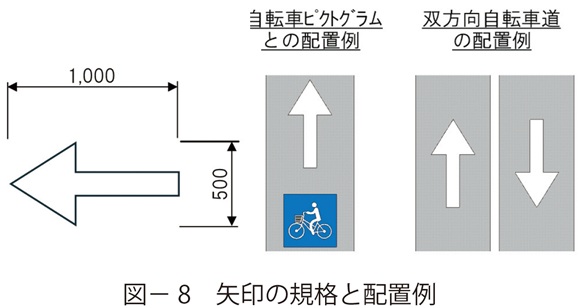

2)矢印

〇大きさ

自転車利用者に対する視認性や自転車ピクトグラムとのバランス等を考慮して長さ1.0m ×幅50㎝とする。

〇配色

白系色を基本とし、舗装色等を考慮して視認性の高い配色とする。

〇配置

主要交差点など自転車道の出入口となる箇所に、自転車ピクトグラムと合わせて進行方向を確認できるように配置するものとする。双方向自転車道では、上下線の矢印を並列で配置するものとし、「センターライン」と合わせて左側通行であることを啓発するものとする。

3)注意喚起ピクトグラム

〇大きさ

自転車利用者に対する視認性を考慮し、自転車ピクトグラムとあわせて、50㎝× 50㎝を基本とする。

〇配色

注意喚起イメージカラーでもある赤黄系色を基本とするが、文字やマークの視認性や景観との調和を考慮し、オレンジの配色も考えられる。

〇配置(用途)

[歩行者注意]自転車歩行者道への流出部や横断歩道等、歩行者との接触の恐れがある箇所の手前に配置する。

[バス停注意]バス停付近では、歩行者の滞留や横断等により自転車道へ進入する恐れがあることから、バス停手前に配置する。

[自動車注意]交差点部や大型商業施設の車両乗入部等、自動車が自転車道を横断し、危険性の高い箇所の手前に配置する。

4.道路の整備状況

(1)事業進捗状況

令和元年度より工事に着手、4車線整備区間L=235m については令和3年6月に供用を開始しました。2車線整備区間についても順次整備を進めており、令和6年3月までに全体延長1,665mのうち480mが完成しています。

(2)自転車道の整備状況

すでに完成した区間では、自転車道も供用されています。

幅員が1m ほどしかなく、歩行者同士がすれ違うことさえも困難だった歩道ですが、縁石によって完全に分離された歩道(W=2.0m)と自転車道(W=2.0m)として生まれ変わりました。自転車道には対面通行のためセンターラインと通行方向を示す矢印を入れ、その路面には自転車道とわかるように青色の外側線も設置しました。

また、バス停車帯部については、歩道から自転車道を横断してバスに乗る利用者の安全確保のため、横断箇所を赤く着色するとともに、「歩行者注意」等のピクトグラムも設置しました。

5.おわりに

改良済み区間においては、4車線化による交通容量の増加やバス停車帯の整備などにより交通環境が改善してきました。

特に、主要渋滞箇所に指定されていた上宗方交差点においては、渋滞解消が確認されたことからその指定が解除されるなど、整備効果が発現しています。

自転車道も、ピクトグラムや矢印の配置によりルールに沿った利用がされており、歩行者・自転車の双方が安心して通行できる空間が生まれてきています。

これからも、残る区間の整備に全力で取り組み、一日でも早い全線開通を目指します。