九州地方建設局における多自然型川づくりの現状と課題

建設省九州地方建設局河川部河川工事課

砂防係長

砂防係長

田 上 敏 博

1 はじめに

多様な水辺空間を創出するため平成2年度から始まった「多自然型川づくり」も6年目を迎えた。

その間,年々事例数は増加の傾向にあるが,技術的には“一つの壁”に直面しているように思える。

河川改修という最終目的は同じであるが,技術的に従来工法を大きく変える,我々が今取り組まんとする新たな河川改修工法は,もともとスイス・ドイツで始まった「近自然工法」の理念や技術が基礎となっている。

しかし,たとえスイス・ドイツで成功した技術であっても日本においては,その理念は十分理解できるがその技術を具体的に指導できる専門的技術者が少ないことと,もともと日本とは全く気候風土や河川特性が異なるヨーロッパの技術であるという“意識”が根強く残っていることに加えて,標準的な設計施工できる従来の工法を今,なぜあえて難しい技術に挑戦する必要があるのかという河川技術者のジレンマが,新しい技術を習得する上での大きな壁になっているようである。

この意識とジレンマに固められた大きな壁を乗り越えない限り,これからの多自然型川づくりに進展はありえないように思える。

では,これからどのように多自然型川づくりを進めていけば良いのかについて,九州地建において平成3年度より取り組んでいる川づくりの現状と課題を述べながら今後の展開を探っていくものとする。

2 九州地建における川づくりの現状と課題

2.1 現状と課題

九州地建における多自然型川づくりは,筑後川支川高良川の河川改修により実施した事例が第1号である。その後,各河川において低水護岸工事を中心にその思想を積極的に採用した。

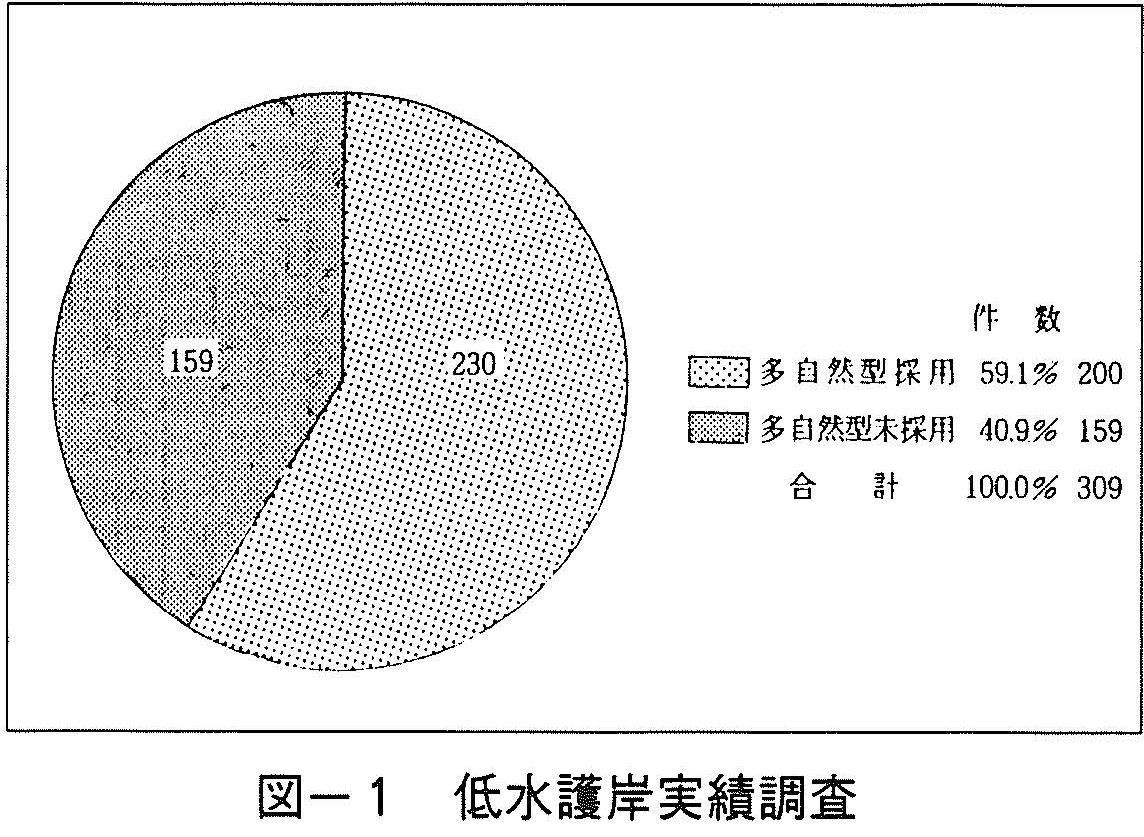

参考として平成5年度工事における多自然型川づくりの実態を以下に示す(図ー1,2)。

図ー1の結果を見ると全体の60%程度が多自然型工法を採用しており,意識は定着しつつあるようであるが,問題はその採用している工法にある。

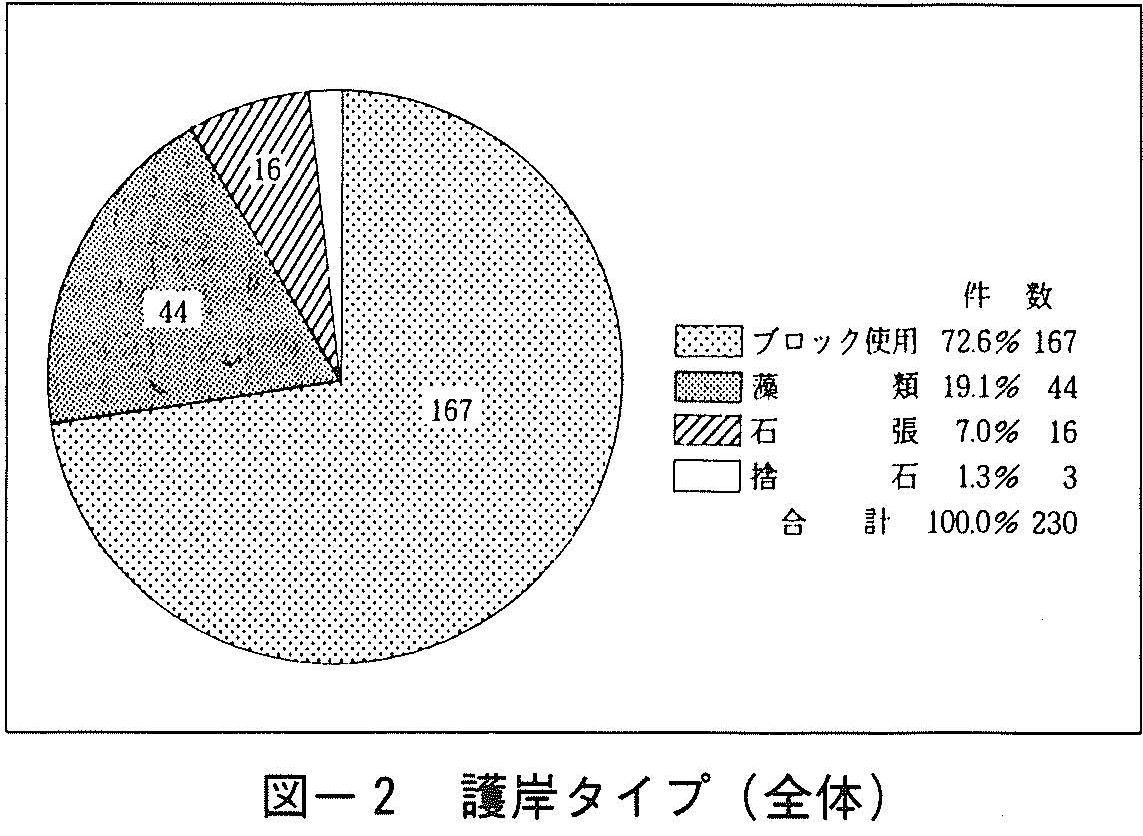

採用している工法の70%以上が,何らかのコンクリートブロックを主体とした工法であり,カゴ類や石を使った工法は,26%程度である。

ブロックは,環境ブロックや魚巣ブロックが中心である。ブロックを使うことが悪いというのではなく,現在製品化されているブロックを,多自然型川づくりに使用するには,①多孔質な構造を有するものが少ないこと。②水際に変化がつけづらいことなどからどうしても単調な水際になりがちである。

特に,魚巣ブロックや植生ブロックを使用しただけで,生態系に配慮したとか,はたまた多自然工法と言えるかどうか非常に疑問と思える工法も多かった。

ヨーロッパの川づくりは,河川特性の違いがありながらも,始めに植物護岸,そしてどうしても外力に対して問題がある場合に石,そしてコンクリート製品の順番で検討すると聞いている。このことからも限りなく自然に近づけようとする努力がうかがえる。

しかし,今の現状はというと,まずブロックの種類の検討から始まっているようである。

これでは,いつまでたっても水際は,従来工法同様直線的で単調であり,多様な水辺には,ほど遠いように思える。やはり“強くて,硬くて,施工がしやすい”という意識は,大きな壁のようである。

いま土木工法は,何もかもが基準化されつつある。河川構造物も例外ではない。その結果,柔軟な発想は生まれにくくなってきていると言える。基準化することやマニュアルを作ることが悪いこととは言えないが,発想の転換を図り,新しい技術を生み出そうという時,まず基準どおりの定形的なパターン工法のオンパレードとなると,意識改革の難しさを痛感する次第である。ブロックの配置,並べ方を含めて用い方の工夫の検討が必要であるがそれ以前に今一度,多自然型川づくりの理念を皆で勉強し直す必要性があろう。

次に,多自然型川づくりの技術的な問題を整理していくこととする。

2.2 多自然型川づくりの技術的な問題

多自然型川づくりは,河川自らが本来有している生態系や自然環境の維持機能を保全・創出しながら河川改修を進めようとするものである。

生態系や自然環境は,どちらかというと“日常的”な川の状態をどうするかであり,我々が行う河川改修は,1年に3~4回発生する洪水を含めて最終的には100~150年に1回発生する“非日常的”な川の状態に対してどうするかである。

川は,何も手を加えず川自らが長い年月を経てつくりだした自然の状態が,生態系においても,自然の景観においても,最も良い状態であり“日常的”な川の姿である。

しかし,この状態は“非日常的”に発生する洪水から生命・財産を守ることはできず,予想される洪水外力に対しても,安全で速やかに下流へ流す能力を確保することができない。このため我々は,やむを得ず自然の川に手を加えてきた。

今後も予想される洪水に対しての安全度が確保されるまでは,手を加えなければならない。

ただし,今までの川づくりとこれからの川づくり(多自然型川づくり)は,手を加える技術は大きく違うということである。

非日常的な川の状態に対処する場合でも,常に日常的な視点に配慮して,工法,構造を決定することが重要になる。つまり,非日常的な洪水の外力(計画洪水流量)に対しても破壊しない耐力を有し,しかも日常的な生態系や自然景観にも配慮した川づくりを目指す必要がある。しかし,言葉にすれば簡単であるが技術的には非常に難しいものがある。ここでは,一般的な考え方の誤解も含めて想定される問題を説明することとする。

3 水辺の変化を求めた川づくり

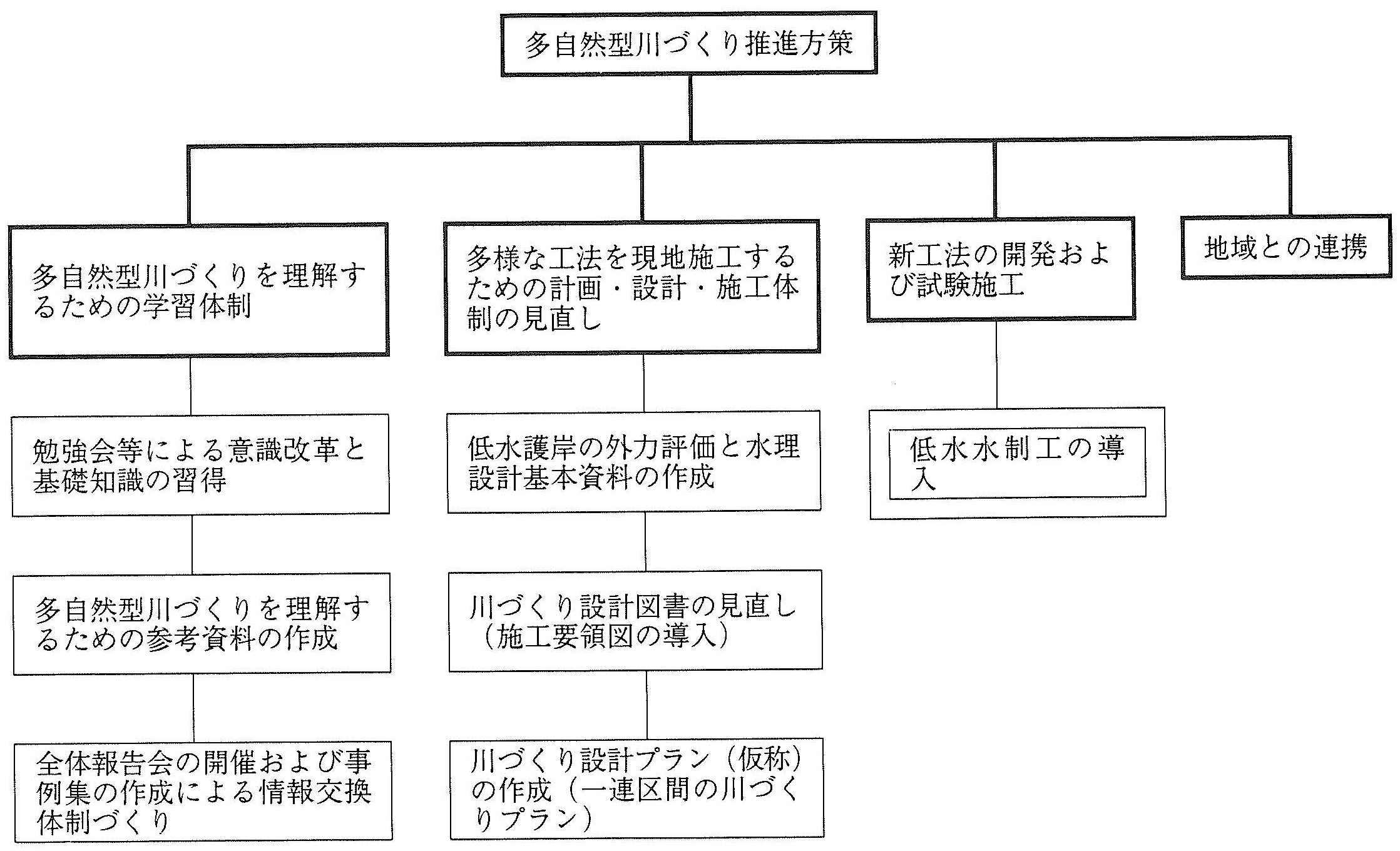

九州地建では前記の実態を踏まえて多自然型川づくりを推進するために以下の方策を実施中である。

下記の推進方策のなかから現在試験施工中である低水水制工について紹介する。

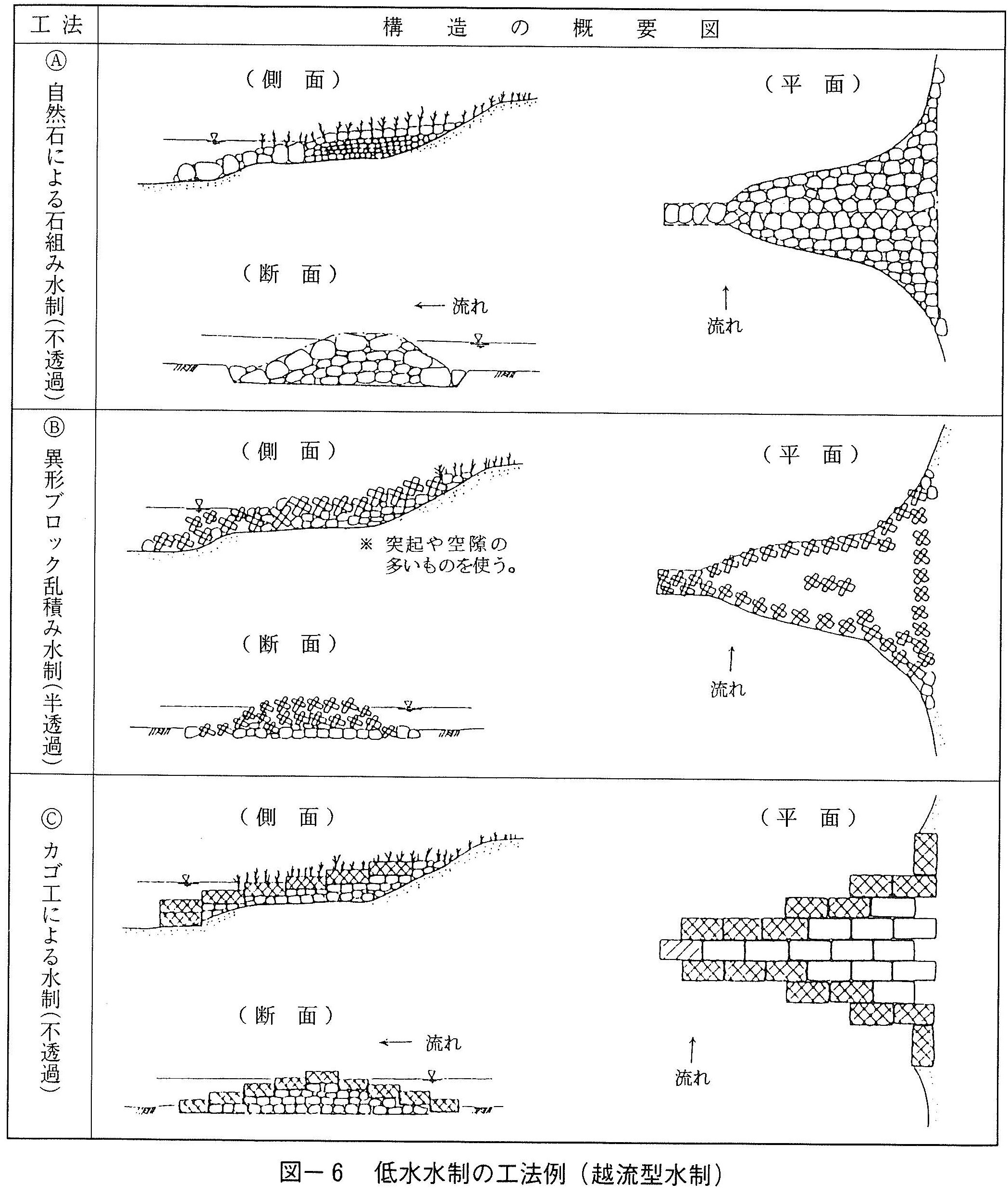

3.1 低水水制工の概要

3.1.1 低水水制工の目的

低水水制工は,多自然型川づくりの一工法として単調な水際を改善するために,護岸前面に連続して設置される根固工にかわって,河岸を間接的に保護しながら,将来的には河川の浸食・運搬・堆積作用(河川のダイナミズム)により水際の生物の生息環境を保全しようとするものである。

3.1.2 低水水制工の効果

(治水上の効果)

① 河岸の流速を弱め,浸食を防止する。

② 根固め工に代わって洗掘を防止し,護岸の基礎を間接的に保護する。

(生態系への効果)

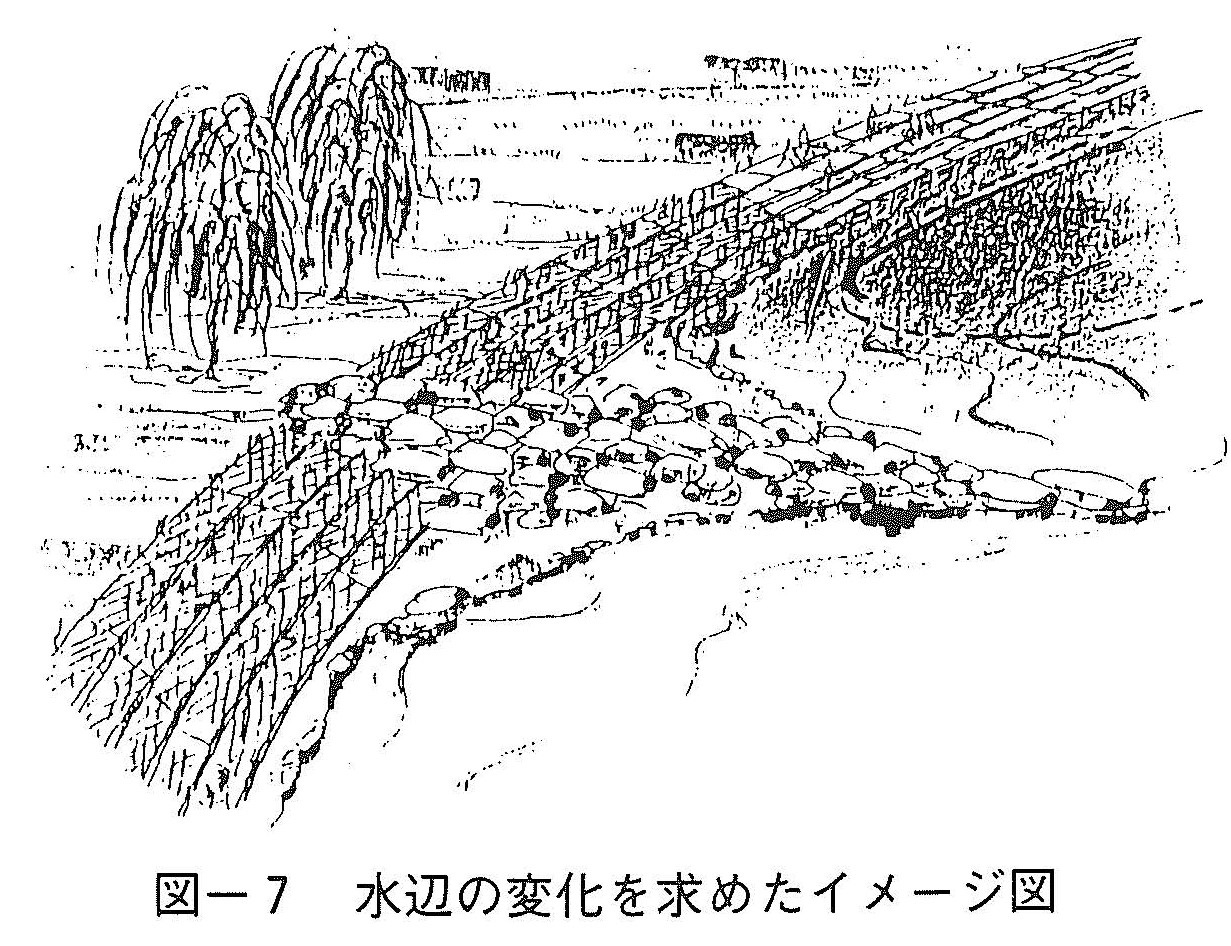

① 水制の間には,将来カスプ上に土砂が堆積し,ヨシ類等の低水植物やヤナギ類等が根付くことが予想され,水生昆虫や水際に棲む小動物にとって良好な生息空間が形成される。

② 水制の空隙には多様な生息空間が形成され,ウナギ,エビ,カニなどの格好のすみかとなる。

③ 水制間には静水域(よどみ)が形成され,遊泳力の小さい小魚の生息空間が確保される。

④ 構築材料である石,ブロックなどには,将来アユの餌となる珪藻類が生育することが予想される。

⑤ 洪水時,流速が弱められる水制の下流側は魚類などの避難場所となる。

(景観面・親水性への効果)

① 直線的かつ幾何学的な河川景観のところでも変化を与えることができる。

② これまで極めて人工的で無機質な感じを与えていた水際でも,植物が生息し,小動物などの生息が促進されることにより,自然に近いやわらかい景観となる。

③ コンクリート護岸によって陸域と水域が分断されていたところでも,水制によって連続性をもつことになり,結果的に親水性が向上する。

3.1.3 低水水制工の平面計画

(設置箇所)

設置箇所については,施工実績がまだ少ないため河川のどのような箇所に適するかについては,詳細には明らかになっていないが,以下の箇所を除いて前述の目的に合うような箇所があれば,低水水制の効果が期待できるものと考えられる。

① 河床勾配または流速が著しく大きく,土砂の堆積がほとんど期待できないような箇所。

② 平水時の水深が大きい感潮区間など。

③ 河床材料が粒径の大きい礫で構成され,上流からの土砂の供給が期待できないような箇所。

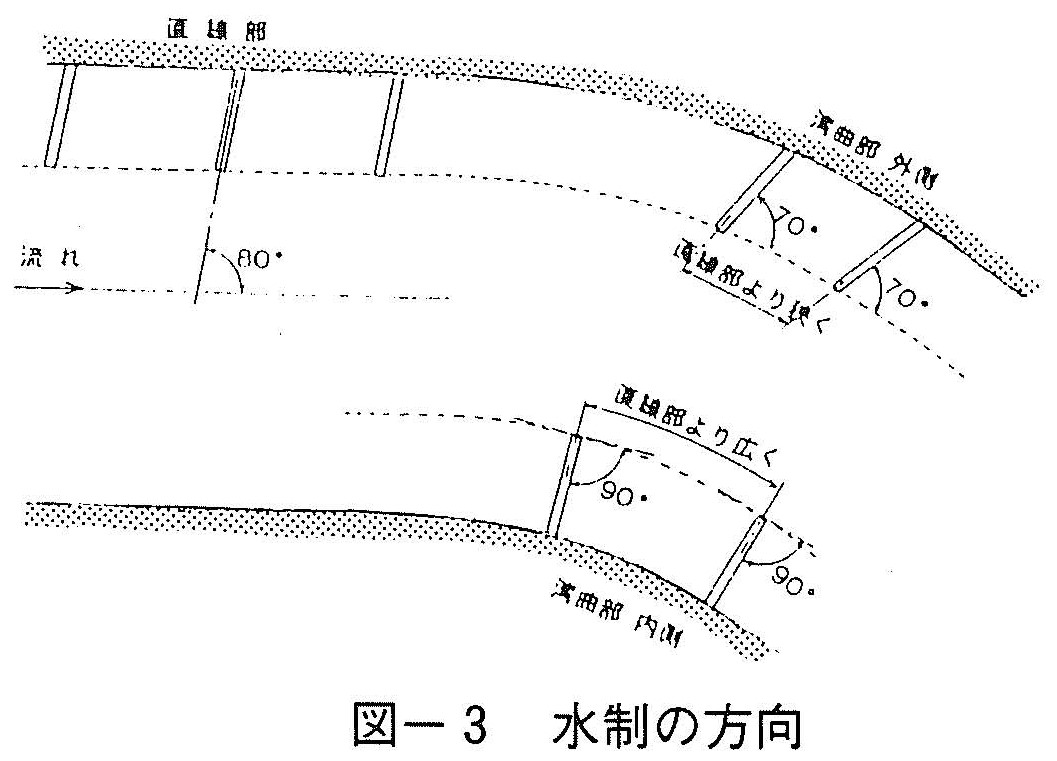

(水制の方向)

低水水制については,水制間の堆砂を促すことが目的となるので,流線に対してやや上向きがよく,過去の事例や経験から河岸法線に対する水制中心軸の角度を次の程度にすると効果的であるとされている(図ー3)。

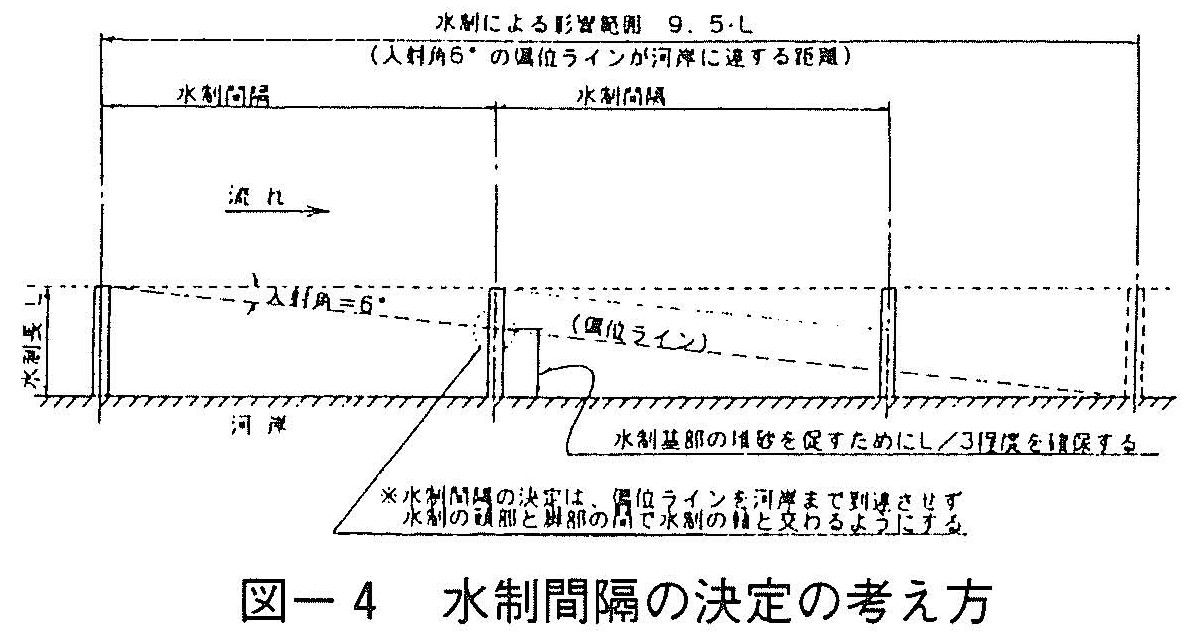

(水制の長さと間隔)

低水水制は,流れのなかにフィックスポイントをつくることにより,ある程度の規模の洪水(水制の高さによる)まで流線をコントロールし,河岸線を保護または新たに形成させるものである。

流れのなかに水制を設置すると,その先端から流れに対してある角度(入射角)をもって流線が拡がり,この流線から内側(河岸側)は堆積傾向,外側は洗掘傾向になるものと考えられる。

この入射角は実験などによれば約6度であるので水制の間隔は,入射角を考慮して水深の影響が河岸まで及ばない程度の間隔に設置する。

① 水制の長さ(かならず長さから先に決定する)

長さについては,多自然型河岸として自然な姿で現地に調和するように決定すること。

最大でも現況平水時の川幅の10%以下とすること。

長さについては,多自然型河岸として自然な姿で現地に調和するように決定すること。

最大でも現況平水時の川幅の10%以下とすること。

② 水制間隔

水制間隔の決定は,偏位ラインを河岸まで到達させず水制の頭部と脚部の間で水制の軸と交わるようにすることが重要である(図ー4)。

水制間隔の決定は,偏位ラインを河岸まで到達させず水制の頭部と脚部の間で水制の軸と交わるようにすることが重要である(図ー4)。

3.1.4 低水水制の設計

(水制の断面形状)

① 縦断形状

多自然型河岸として自然景観にも影響を与えるので,現地との調和を重視して1/10~1/100W程度の下り勾配をつけるものとする。

多自然型河岸として自然景観にも影響を与えるので,現地との調和を重視して1/10~1/100W程度の下り勾配をつけるものとする。

② 水制の高さ

低水水制の場合は,根固効果により河岸を間接的に保護することが目的であるから,目標水位は平水位程度とし越流水制とする(この場合も,自然景観との調和を考慮すること)。

低水水制の場合は,根固効果により河岸を間接的に保護することが目的であるから,目標水位は平水位程度とし越流水制とする(この場合も,自然景観との調和を考慮すること)。

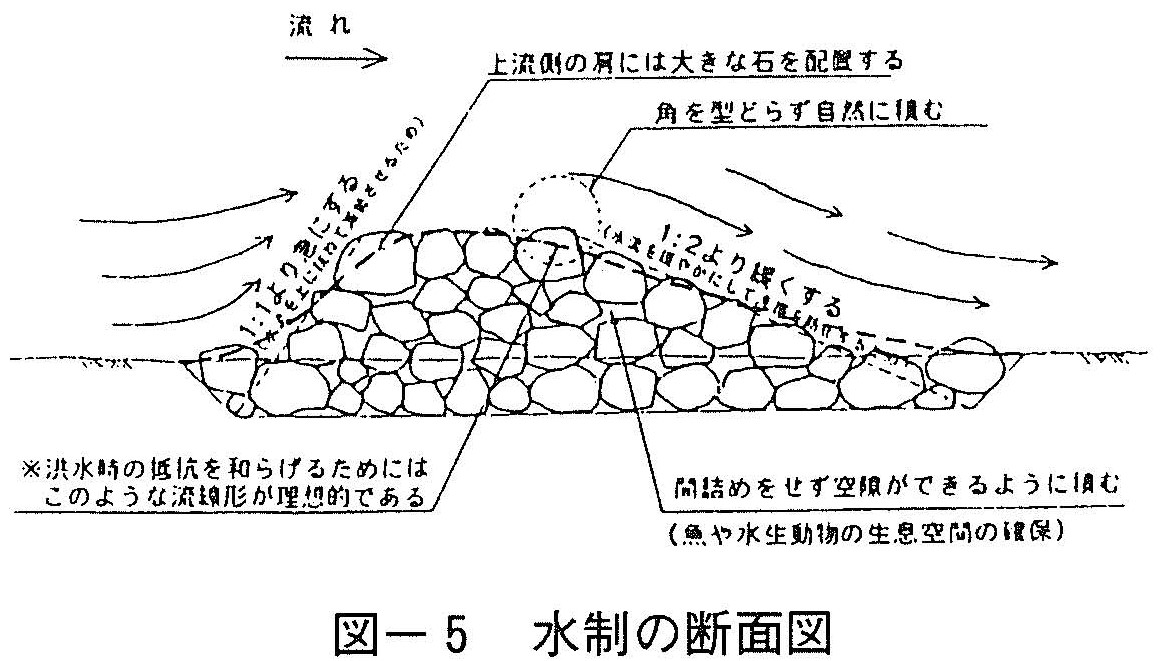

③ 横断形状

断面形状は,できるだけ流れの抵抗を受けないような形状とし,勾配は次のとおりとする。

断面形状は,できるだけ流れの抵抗を受けないような形状とし,勾配は次のとおりとする。

・上流側:水流を上に跳ねて減勢させるためにできるだけ急勾配とする(1:1より急)。

・下流側:水流を穏やかにして洗掘を防止するため緩勾配とする(1:2より緩)。

(施工にあたっての配慮点)

① 水制材料は,敷きつめたり間詰めをしたりせず空隙ができるように積む(魚や水生動物の生息空間の確保のため)。

② 上流側の肩には大きな材料を配置する(水のあたりが最も強いため)。

③ 角を型どらず,自然に積む(流れの抵抗緩和と景観のため)。

(水制材料の大きさの決定)

① 水制周りの局所流速Vg

水制材料に自然石を用いる場合は,洪水時にも移動しない重さ,大きさを有するものとする。水制周りの局所流速Vgは,水制から離れた位置での一様流の流速Vmに対して,最大で2倍程度として設計する。ここで,Vmは湾曲や洗掘などの影響を考慮した河岸の代表流速Voを用いる。

Vg=2・Vm

水制材料に自然石を用いる場合は,洪水時にも移動しない重さ,大きさを有するものとする。水制周りの局所流速Vgは,水制から離れた位置での一様流の流速Vmに対して,最大で2倍程度として設計する。ここで,Vmは湾曲や洗掘などの影響を考慮した河岸の代表流速Voを用いる。

Vg=2・Vm

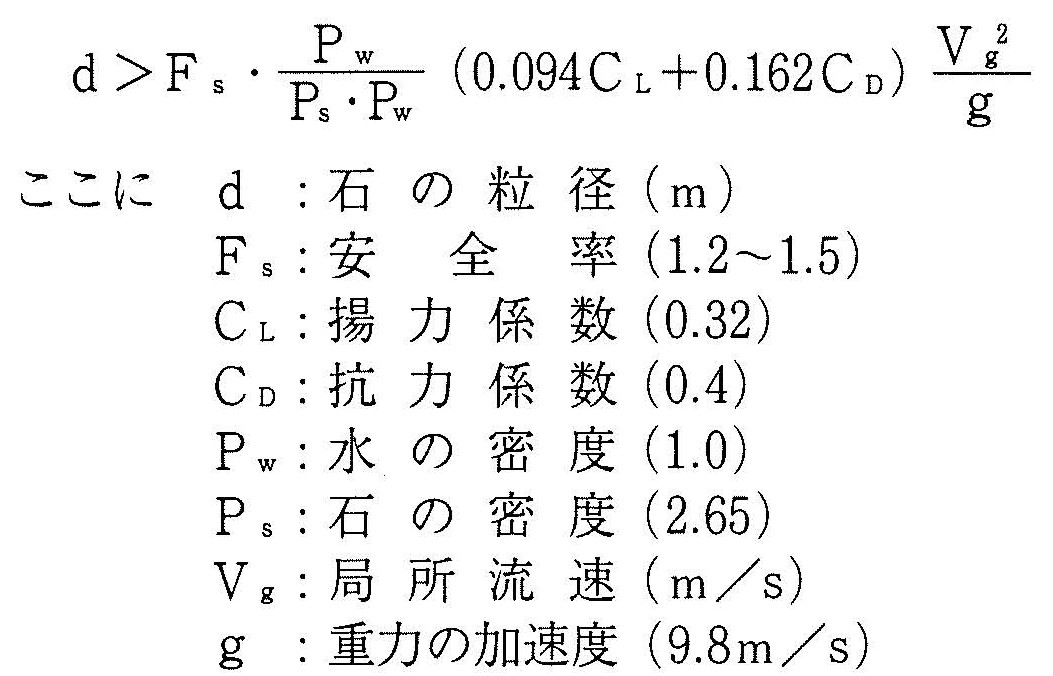

② 石の粒径の算定

限界状態設計法と通常状態設計法の二つの考え方があるが,材料がバラバラになった状態でも安定を保つ限界状態設計法で検討を行う。

限界状態設計法と通常状態設計法の二つの考え方があるが,材料がバラバラになった状態でも安定を保つ限界状態設計法で検討を行う。

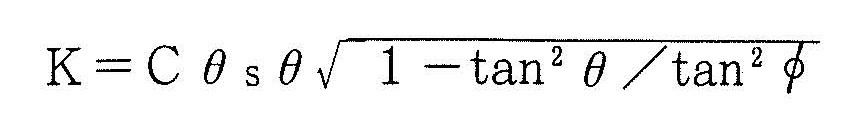

なお,石は横断勾配(下流面)に沿って配置されるので,次に示すLaneの補正係数Kにより粒径の補正を行う。斜面角度をθ,材料の静止摩擦角度をφ(≒30°)とすると

必要粒径は次式で求められる。

d´=d/k

しかし,実際は石のかみ合わせ等による抗力等も数式化できないところもあり,今後実績が増加していく過程で明確にしていく必要がある。

(根入れ深さ)

河川構造物の破壊は基礎部の洗掘によるものが極めて多く,水制工の設計上も重要な点である。

特に水制工先端の水衝部では洪水のピークを過ぎた後に洗掘への配慮が必要である。

石組み水制の場合は,洗掘に対応できるように河床へ0.5m~1.5m程度の根入れを行った事例が多いが,施工箇所の堆積,洗掘傾向をみて適宜決定する(図ー6)。

3.2 低水水制工の試験施工

低水水制工については,管内13河川で試験施工中である。

しかし,平成6年度,九州の各河川は記録的な異常小雨で大きな出水がなかった。このため追跡調査を実施中であるが,治水上の確認については今年度実施したいと考えている。

しかしながら生態系については,各水制で水生生物が確認されるなど,確実にその成果が現れている。

今後は,治水上の効果を確認しながら,もう少し,多自然型川づくりとしての自然河岸の優美さ,曖昧さを水制工の応用編として検討したいと考えている。

4 まとめ

冒頭に述べたように多自然型川づくりは,現在一つの壁を迎えているようである。技術的な壁もあると思われるが,意識の壁も大きいように思える。

従来工法は,治水的には全く問題のない工法であるが,例えば全ての護岸が従来のコンクリートブロックで完成した状態の単調な風景を想像すると,やはり生態系の問題以前に,人間として当然問題意識を持つ必要があるのではないだろうか。

多自然型川づくりは,総論では賛成の人が多いようであるが,各論では異論を唱える人もいる。

また,多自然型川づくりにより実施した箇所が逆に不自然な状況になっているという意見も聞かれる。しかしながら,現在の川の姿がどうであるかではなくて,将来,我々の子供たちにどのような川を残すべきか,また残したいかを考えた場合におのずとその答えはでるように思える。

九州地建でも,平成5年度から多自然型川づくり推進のために,様々な取り組みを実施しているが,今後は,追跡調査を中心とした技術的な検証を積極的に実施していく方針である。

当面の課題として

① 官民一体となったさらなる意識改革の徹底

② 追跡調査の充実によるフィードバック体制の確立

③ 川づくりプランの作成(セグメントの活用)

④ 水際の技術から堤防を含めた河川全体としての多自然型技術の展開

⑤ 水制工の応用編の検討

⑥ 維持管理のあり方

⑦ 地域との対話の充実

などがあるが,多自然型川づくりは,職員,コンサルタント,施工業者,すべての人が理解し,かつ,一人一人が考え推進していく必要がある。

多自然型川づくりが当たり前の技術となるためにも失敗を恐れることなく,新たな技術への挑戦を続けたいものである。