コンクリート標準示方書施工編 ―耐久性照査型― 改訂の要点

第3回(最終):施工計画・検査および耐久設計

第3回(最終):施工計画・検査および耐久設計

九州共立大学 工学部

教授

教授

牧 角 龍 憲

前回までの講座で,“コンクリート構造物の性能”という考え方を基本にして,その必要とされる性能が備わっているかどうかをあらかじめ確認しておくことが性能照査型の手法であり,それが今回の示方書改訂の骨子であることを解説した。

さらに,本示方書の改訂においては,技術的観点からの設計の考え方や個々の技術規準を定めるだけではなく,性能設計体系を実現するために必要な,積算,契約,監督・検査体制,品質保証などの関連するシステムの再構築を念頭に,全体のシステムのあり方そのものについても検討されている。

最終回の今回は,その新しい取り組みをこれから実際の業務に運用するに際して極めて重要なポイントとなる「施工計画」と「検査」について解説する。

1 性能設計・施工体系に移るのは

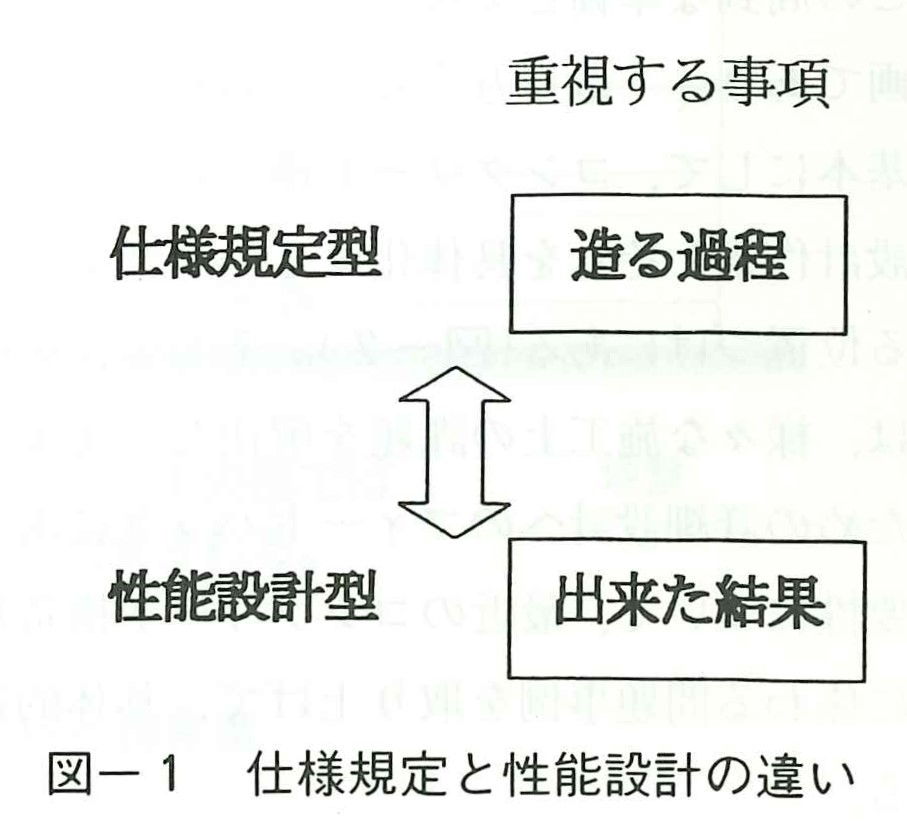

従来の仕様規定型の設計・施工体系は,設計と施工それぞれにおいて規定された仕様を満足させることで,所定の品質・機能のコンクリート構造物が得られるという考え方であり,設計あるいは施工の技術レベルのばらつきが大きくて信頼性が低い場合には,それらをある一定以上のレベルに揃えて信頼性を高めるに適した体系であった。また,設計と施工がほぼ独立した形で流れ作業として行えるため,同じような構造物を大量に短期間に構築する場合に非常に効率的でもあった。

しかしながら,この体系は設計・施工の過程を重視するもので,「仕様どおりにしておきさえすればよい」あるいは「仕様以外のことはしてはいけない」などの守りの姿勢を醸し出しやすく,無意識にではあるが同じようなものを同じように造ることになり,様々な自然・社会環境条件に対応せねばならない土木構造物にとっては不十分なものであった。

一方,性能設計体系は,設計および施工方法そのものを規定するのではなく,最終的な結果としての出来上がったコンクリート構造物の性能が要求基準を満足していればよいという考え方であり,どのようなコンクリート構造物をどのようにして設計して造るのかという過程は,技術者の裁量に委ねられる。すなわち,技術者としての楽しみが発揮できる体系である。と同時に,技術レベルがより高い次元を前提とするもので,今日のように解析技術や施工技術が高度に発展してきたことによって可能になってきた体系でもある。

“造り方”と“造られた物"とのどちらが大事かといえば,後者であることに疑うべき余地はない。

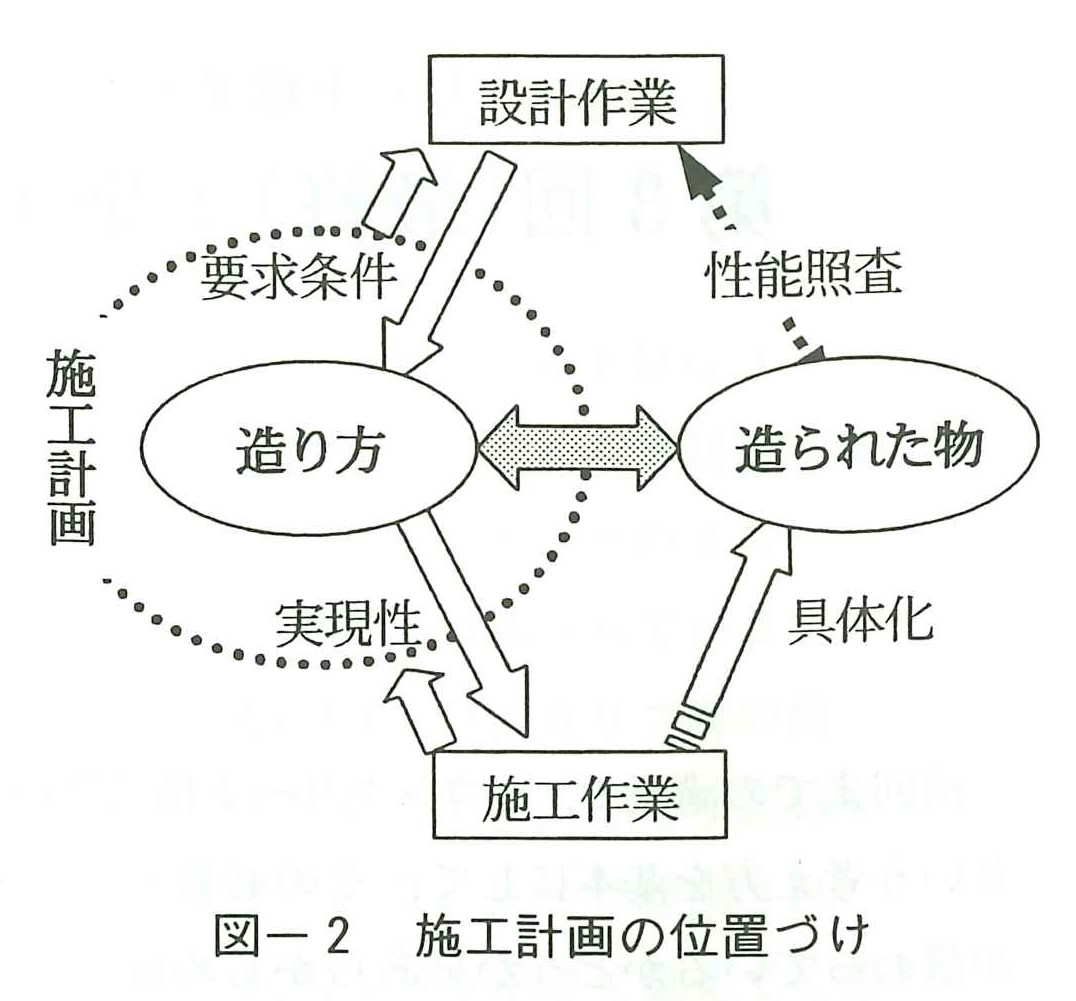

しかしながら,“造られた物’’が予定通りであるかどうかは,どのような“造り方’’をするかにかかっており,そこに「施工計画」の重要性がある。

2 なぜ施工計画が重要なのか

当たり前のようではあるが,“造り方’’が目指すものは“造られた物’’が予定どおりの状態になるように造ることである。そのためには,このような造り方をすればこのような状態になる,あるいはそのような状態にするには少なくともこの造り方が欠かせないなど,“造り方”と“造られた物”との因果関係を明確に見極めて“造り方”を決める必要がある。

その際にとくに留意しなければならないことは,コンクリート構造物が多種多様の数多くの部品を組み立てて作る工作物ではなく,所定の形状寸法の型にコンクリートを打ち込んで一体成形する造形物であるため,やり直しが容易には出来にくい点である。すなわち,型枠支保工・鉄筋組立・コンクリート打ち込みなど一連の施工作業の段階は,“造られた物”を実際に具体化する段階であるにもかかわらず後戻りが出来ない最終の段階にあたるという点である。

これは,ロケットの打ち上げ,軌道に衛星を載せるのが最終目的ではあるものの秒読みが始まれば後戻り出来ない,に似ている状況といえる。ロケット打ち上げにおいては入念なシミュレーションと周到な準備がなされることを考えれば,コンクリートエ事においても同様に,施工作業に取りかかる前に周到な準備が必要なのは言うまでもない。また,実際にロケットを飛ばせるためには,理論だけではなく実現可能にする様々な工夫が必要なように,コンクリート施工においても設計されたそのままではなく実現可能(施工可能)な工夫をこらす必要がある。

この周到な準備と実現可能な工夫を行うのが施工計画であり,“造り方”と“造られた物’’との関係を基本にして,コンクリート構造物の性能を照査する設計作業とそれを具体化する施工作業とを連携させる位置づけにある(図ー2)。そして,そのポイントは,様々な施工上の課題を解決して実現可能にするための詳細設計へのフィードバックにある。この必要性について,最近のコンクリート構造物の施工時に係わる問題事例を取り上げて,具体的に述べてみる。

3 最近の施工に係わる問題事例と施工計画の必要性

最近,コンクリート構造物の施工時に発生したひびわれの診断についての依頼が多くなってきている。また,耐震設計法における大地震対応の重要構造物においては,せん断補強鉄筋などが過密に配筋されることにより施工の不具合が生じる場合などがある。それらに関して,もし,あらかじめ施工計画において対策を講じるとすればどのように考えればよいかについて,筆者の経験事例を踏まえて述べる。

(1)ひびわれ幅0.2mm以上のひびわれ

国レベルのコンクリート工事においては,施工時にひびわれ幅0.2mm以上のひびわれが発生した場合,その原因と対策について有識者の診断をうけた上で処置を行うことが義務づけられるようになった。これは,瑕疵責任問題までには至らないまでも,品質保証責任を明確にして,良質のコンクリート構造物が造れる確かな技術力を施工者に求めるものとして,技術活用に有効な一施策と思われる。

しかしながら,施工者に対して一方的にひびわれ抑止を要求するだけでは単なる弱い者いじめにしかならない。どのようにすればそのようなひびわれの発生が確実に抑止できるかを,施工作業開始以前に施工者および発注者が共同で検討する,そのようなシステムがあってはじめて効果があがるものであり,そこに施工計画の意義が存在するといえる。

① ボックスカルバートに発生したひびわれ

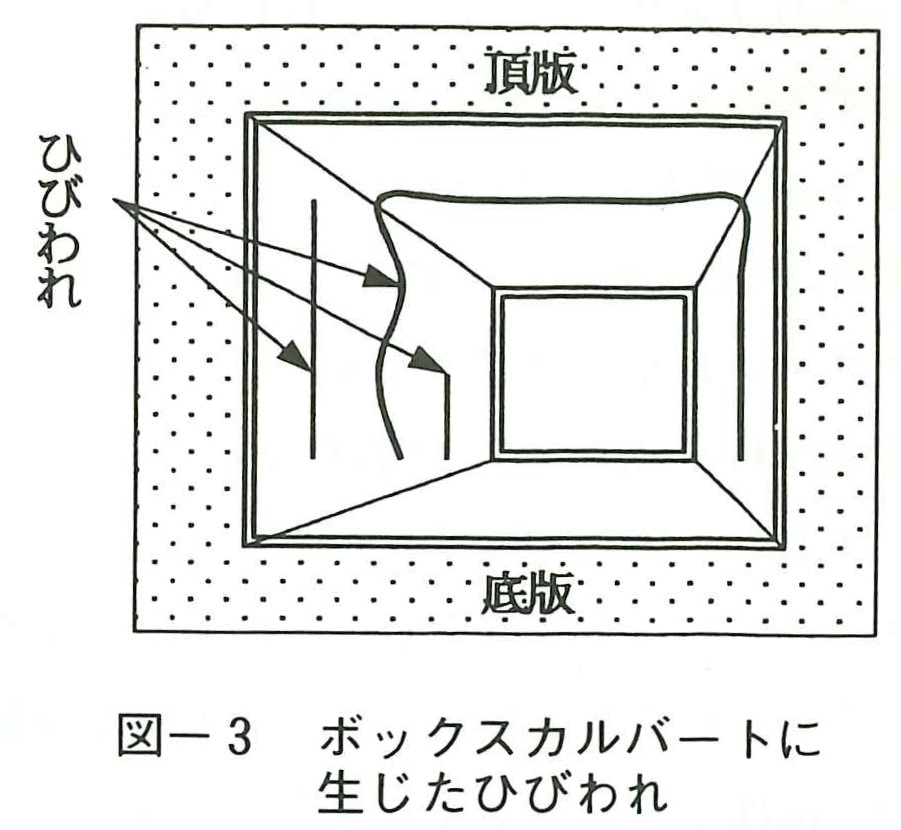

共同溝などのような地下コンクリート構造物の場合,供用条件下において環境雰囲気の影響を受けることが少なく気温変化や乾燥による伸縮変形は小さい。また,内空寸法にもよるが,壁部材の厚さは30~40cmが標準で,それほど富配合ではない高炉セメントのコンクリートを用いることが多く,従来の示方書で温度ひびわれを考慮するマスコンクリートの目安とされている厚さ50cm以上の壁や富配合コンクリートの場合に相当しないと考えられている。そのため,伸縮継目の間隔は比較的広く設計され,一般的に1ブロック毎の打継目と併用されることが多い。

また,コンクリートの品質保証の要求に応えるため,型枠の存置日数を長くしてコンクリートの養生を十分に行う傾向にある。ただし,工期には制約があることから,1ブロックの延長を長くし(20~30m),底版を数週間前に先行して施工した後に,壁および頂版のコンクリートを同日で施工することがほとんどである。

ところが,養生期間を十分にとってコンクリートの品質はより良くなったにもかかわらず,図ー3に示すような,多くのひびわれが発生している。場合によっては,同一断面の両側の壁と頂版に連続したひびわれさえ発生するのである。しかし,マスコンクリートにはあてはまらないと考えられたにもかかわらず,なぜ発生したのだろうか。何がまずかったのであろうか。

これは,通常より大きな温度変化と変形の拘束が大きいことが重なったためである。すなわち,部材厚さが薄い場合であってもコンクリートが硬化する際には必ず熱が生じ,型枠存置期間が長いためその熱が逃げにくくなり,その結果コンクリートの温度上昇降下の変化が大きくなったのである。しかしながら,その温度変化は10~20℃程度であり,一般のマスコンクリートに比べれば小さく,わずかなひずみしか生じないはずである。

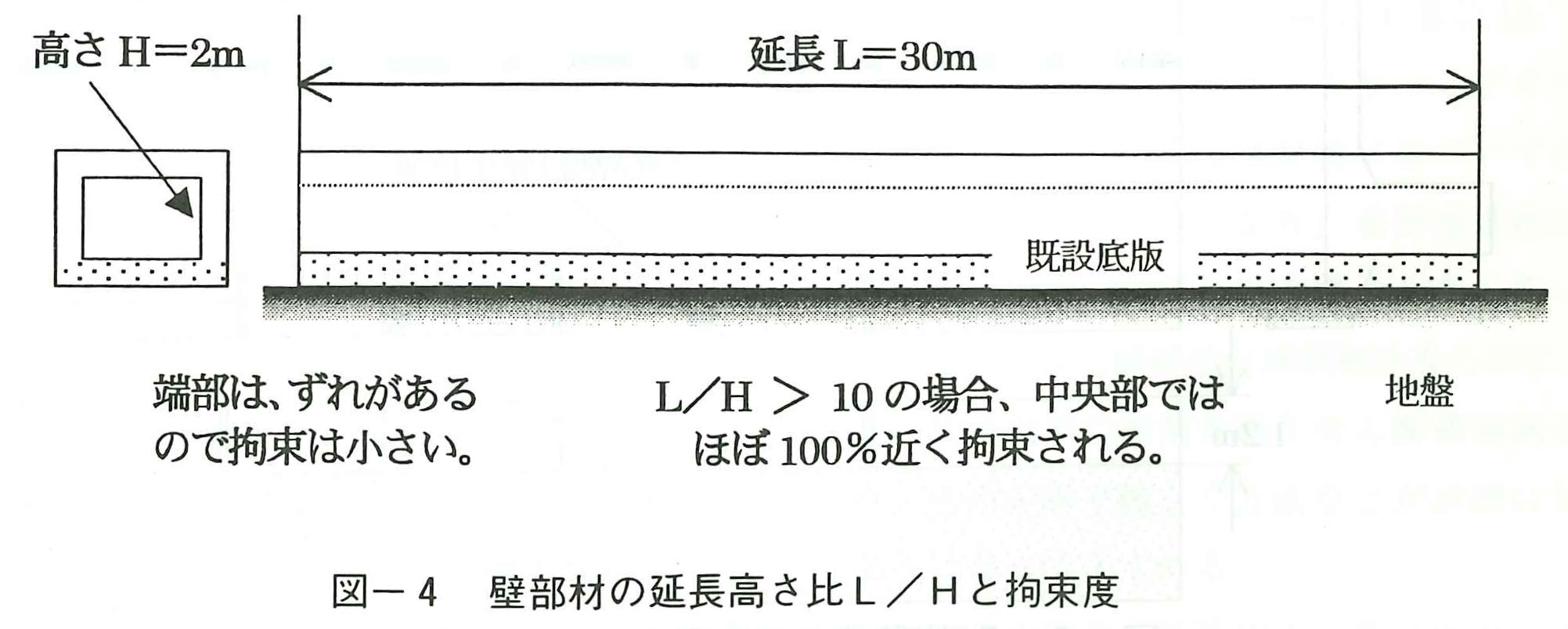

一方,図ー4に示すように,壁の高さHに比べて延長Lがかなり長く,しかも全長にわたって既設の底版に接しているため,壁部材の温度変化による動きは中央付近においてほぼ100%拘束される構造になっている。したがって,温度変化によるひずみはわずかであってもそれがほぼ100%拘束されたためにひびわれが生じたのである。

このコンクリートにひびわれが発生する時の引張ひずみの大きさは約100×10-6(1万分の1,30mあたり3mm)である。温度変化によるコンクリートのひずみは1℃あたり10×10-6であるから,もし,コンクリート温度が10℃下がる時の収縮ひずみが100%拘束される(縮みたいが縮めない=引張られている)とすると,100×10-6の引張ひずみが生じることになり,ひびわれが発生することになる。すなわち,温度変化がわずかであっても,拘束程度が極めて大きいと温度ひびわれが発生するのである。

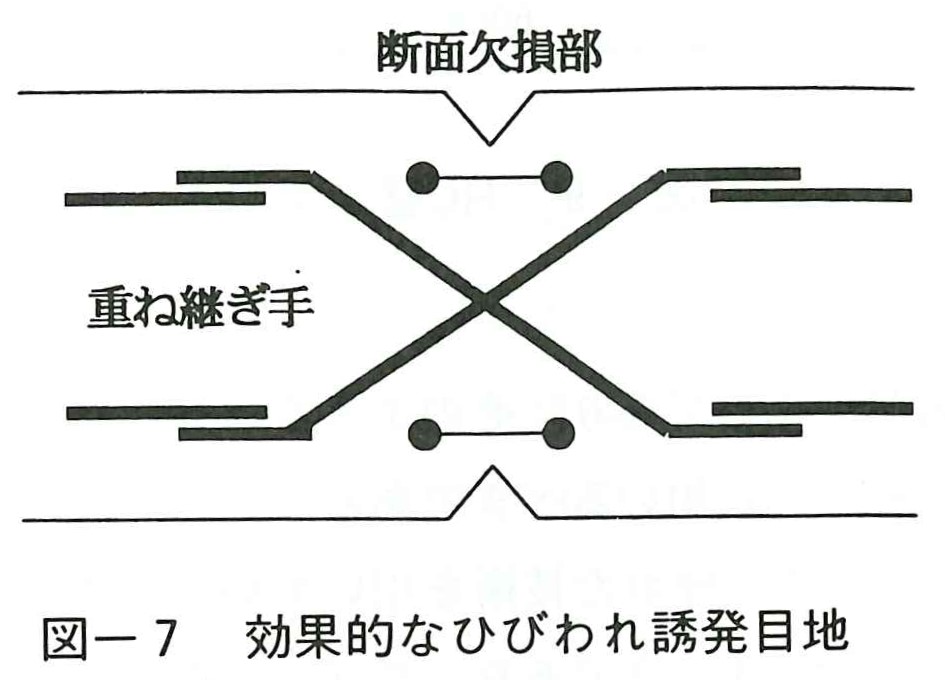

ではどうすれば防げるのだろうか。コンクリートにとって,養生に効果がある型枠存置期間が長いことは悪いはずがない。しかし,それによって熱が逃げにくく温度ひびわれの危険性が高まるのであれば,もう一つの原因である拘束程度を緩和することが必要不可欠である。下端が既設構造物に接して拘束される壁構造の場合,端部ではすべりに似た現象が生じて拘束程度は小さくなり,端部から高さの2倍程度離れた位置から拘束が大きくなるとされている。したがって,延長が高さの4倍以下(L/H<4)ならば拘束程度を小さくできることから,それに近い間隔でコンクリートの動きを自由にするような,ひびわれ誘発目地を設けることが必要である。

「施工計画」はここまで述べてきたような検討をあらかじめ行うためのものであり,それによりひびわれ発生をかなり防ぐことが出来るはずである。

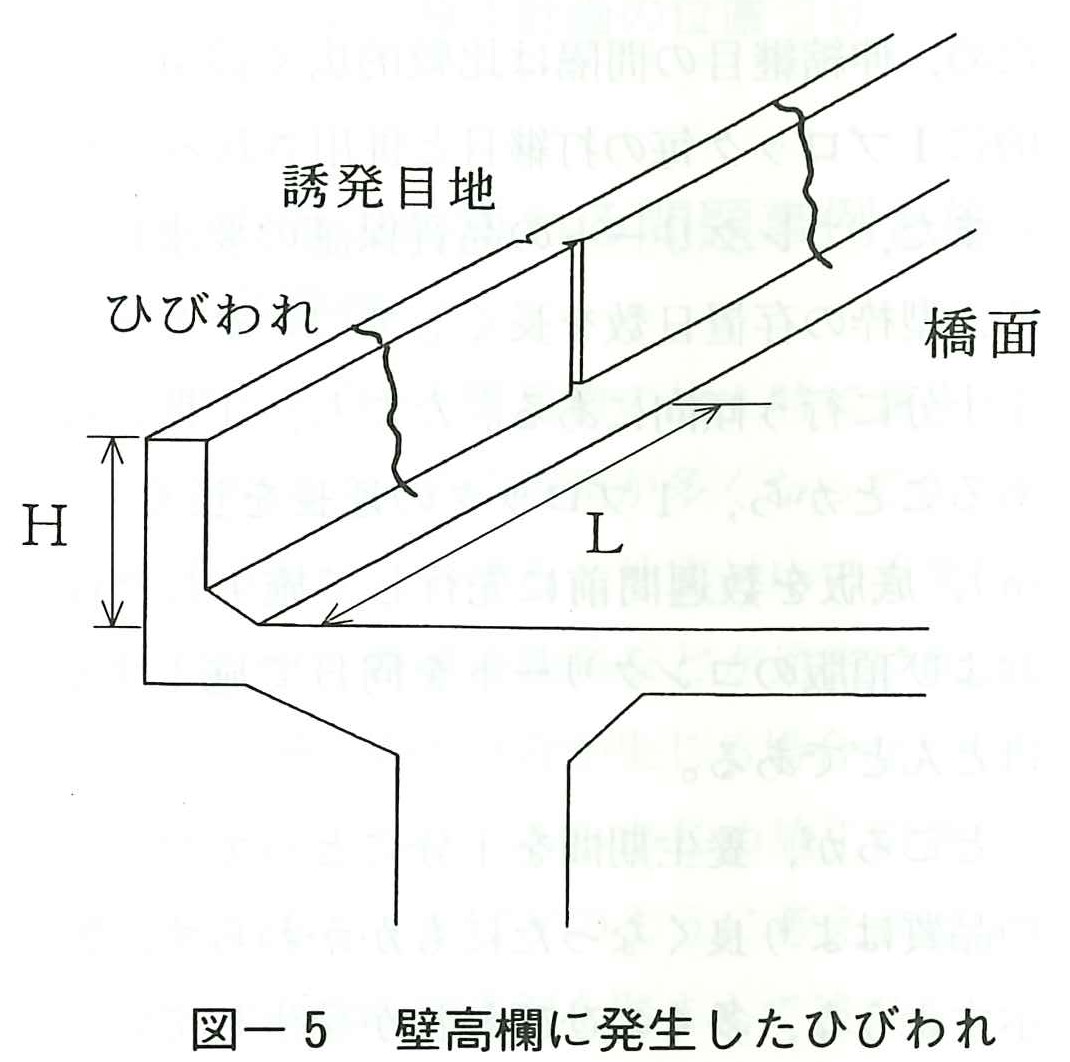

② 壁高欄に発生したひびわれ

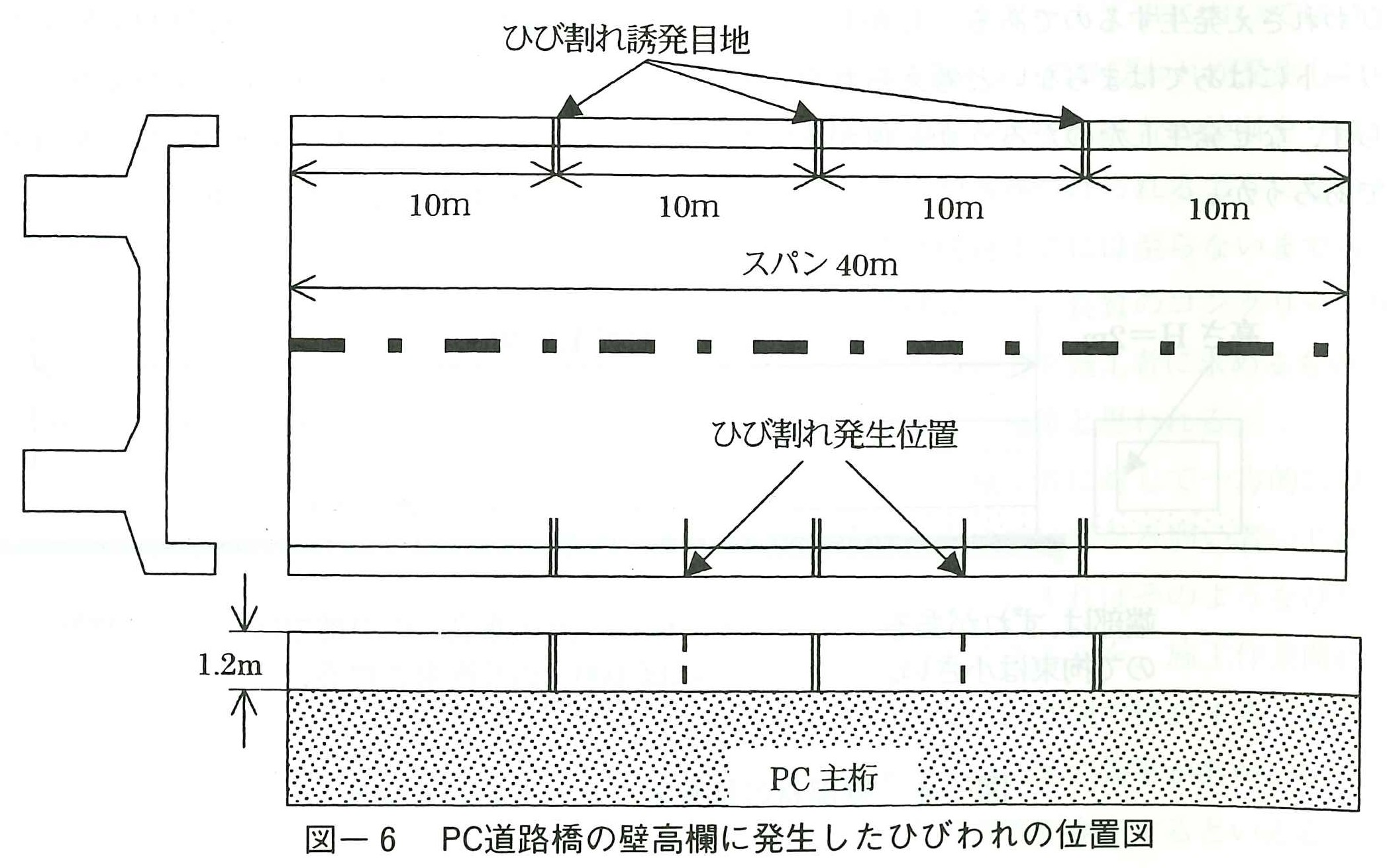

『高欄にひびわれを絶対いれません』と宣言して入念な施工を実施したが,残念ながらひびわれが生じた事例である。40mのスパンでたった2箇所しか発生しなかったが,いずれも誘発目地間の中央に1本ずつのためにひびわれ幅は0.2mm以上となった。

部材厚さ45cmに対して発熱量が小さいコンクリートの配合を選定し,高欄の高さH=1.2mに対してひびわれ誘発目地を10m間隔(L/H≒8)で設置し,1週間の型枠存置期間中散水養生を行う方法で施工している。また,各誘発目地には12mm幅のひびわれが生じており,目地間のコンクリートの拘束を緩和するのに有効に機能したはずである。このひびわれ誘発目地では,鉄筋の継手位置を目地部に調整し,さらに目地区間は鉄筋をクロスさせて重ね継手で接続する工夫がなされていた。効果を高めるための工夫といえる。

しかしながら,そのような工夫を施したにもかかわらず,想定以上に拘束の程度が厳しかったためにひびわれが生じたと判断される。一方,図ー6にみられるように,反対側の壁高欄には3スパン120mにわたってひびわれがまったく発生していなかった。ひびわれ誘発目地にはひびわれが生じており,それが動きを自由にしたためではあったが,ひびわれが発生した側における目地部の幅よりは小さかった。

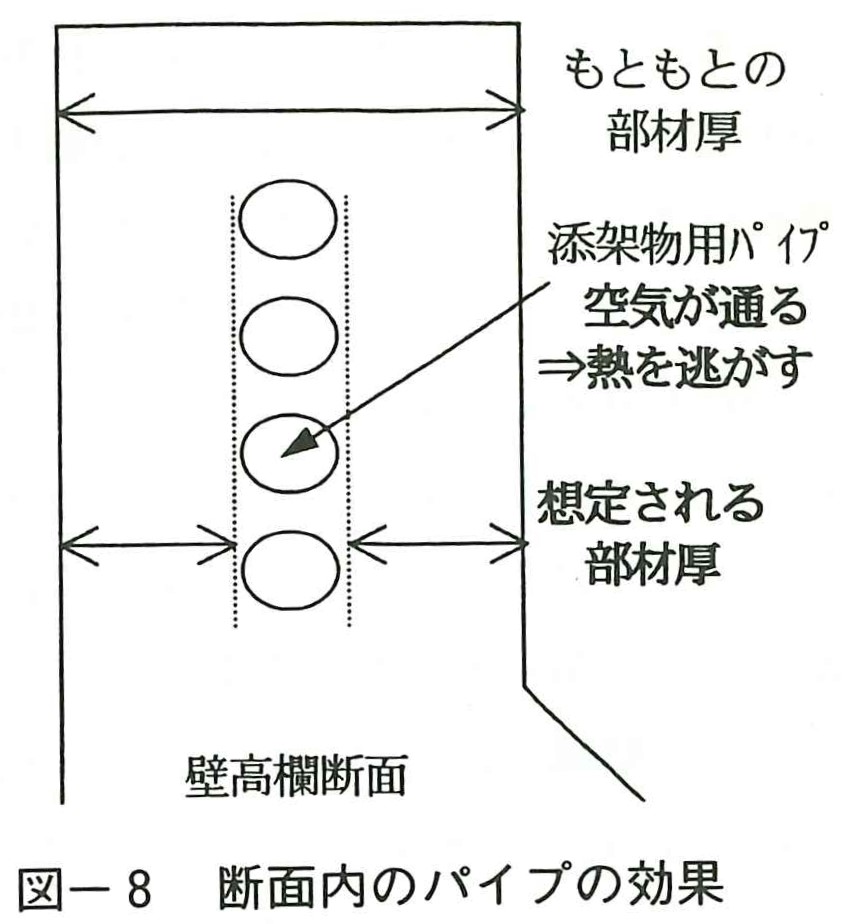

同じような条件でありながら何故ひびわれが発生しなかったのだろうか。ひびわれが発生していない高欄には,ケーブル等の添架物を通すφ80mmのパイプ4本が断面の中央に配置されていたのである。パイプの端部は開放されており,空気が流れる状態であった。そのため,パイプに接する部分のコンクリートは外気に触れる型枠面に近い状態におかれて熱が逃げやすくなり,結果として図ー8に示すように,部材厚さが大幅に低減したのと同じ効果が得られたものと想定される。すなわち,部材厚が薄くなると熱が逃げて温度が上昇せず,その結果温度降下に伴う収縮ひずみも小さくなるため,たとえ変形拘束の程度が厳しい場合でも拘束による引張ひずみが限界値より小さくなることで,ひびわれが発生しないのである。これは,誘発目地部のひびわれ幅が反対側のより小さかったことからも裏付けられる。

壁高欄においては,誘発目地近傍の補強鉄筋を増強しなければならないため,むやみに誘発目地を設けることは得策ではない場合がある。そのような場合には,図ー8のような方法で温度変化を小さくすることが,ひびわれ抑止対策として極めて効果的であるといえる。もし,添架物がなく機能上パイプを通す必要がない場合でも,施工時ひびわれを発生させないためのパイプの配置を行うか否かを検討することこそこれからの品質保証施工に求められているものであり,それが「施工計画」の役割である。

(2)過密な配筋でも施工するには

大地震に遭遇しても大丈夫なコンクリート構造物を造るために,動的構造解析に基づいての耐震設計法が用いられるようになり,重要構造物においては太径鉄筋が密に配置される場合が多くなってきている。また,せん断補強と座屈防止ならびにコンクリートの拘束効果の役割を担うせん断補強筋が重要視され,その定着や組立て方法などが詳細に規定されるようになってきている。

これらの結果,鉄筋加工・組立てが込みいったものになるため,施工作業に占める鉄筋工のウェイトが増加し,あたかも鉄筋組立てが施工の中で最も大事な作業であるかのように扱われている感がある。しかしながら,図面どおりに鉄筋を組み立てれば施工が終わりというものではなく,コンクリート構造物として造られた時に図面どおりの状態になっているか,さらに,コンクリートが均質に一体化できたかどうかが最も大事なのである。

① 壁構造におけるコンクリートの施工性

従来から,「土木用コンクリートは,建築用コンクリートのジャブコンとは違って,スランプ8~10cmのやや硬練りだから分離がなく品質が良いのだ。」とされてきた。そのこと自体に間違いはないが,建築用コンクリートのスランプが大きいのはそれなりの理由がある。すなわち,建築構造においては部材寸法が小さい柱やはりが多いとともにその接合部では鉄筋が密に交差しており,硬練りコンクリートでは確実な充填・締固めが難しいためである。

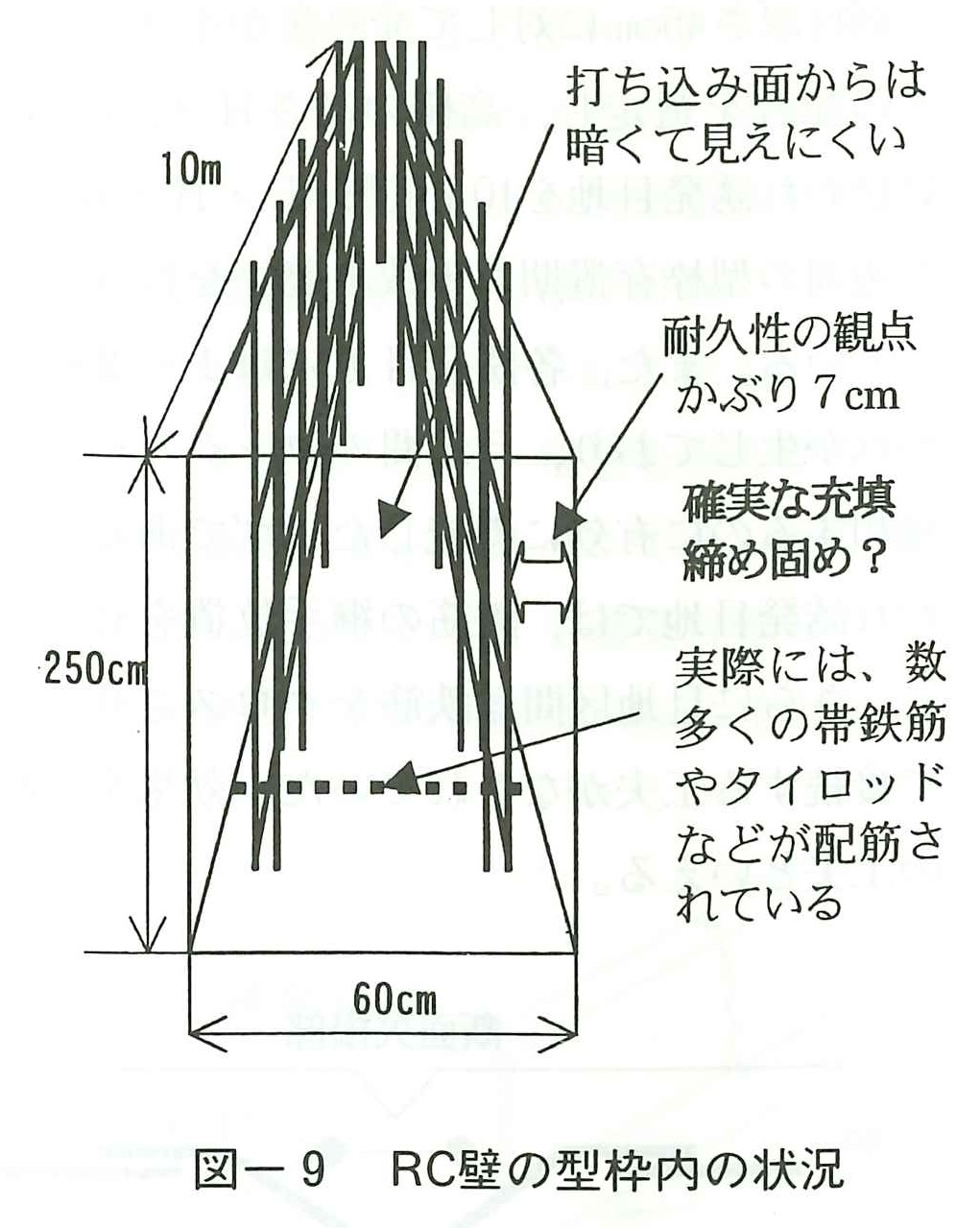

一方,土木分野においても耐震機能を高めた壁状構造物においては,建築構造に近い配筋状況になりつつあるとともに,耐久性確保の観点からかぶりが7~10cmになる場合が多くなってきている。また,ポンブ施工の普及により,狭隘な部材断面であっても高所から大量のコンクリートを打ち込む工程を用いることがほとんどである。そのような場合,型枠内が暗くて見えにくい高所からコンクリートを打ち込み,かぶりコンクリート部は密な鉄筋間隔の間を通過して充填させるとともに直接的な締固めは困難な,図ー9に示すような状況になる。

このような状況で,はたして硬練りコンクリート主義のままでほんとにコンクリートの充填,締固めが確実に行えるのであろうか。確実に行うためには,出来るだけ軟らかいコンクリートを使うことが必要であるが,従来の軟練りコンクリートにおいては,単位水量が多いことによる材料分離や収縮ひびわれなどの問題があった。しかしながら,優れた混和材料や配合技術が開発されてきた今日,単位水量が少ないままで流動性が高いコンクリートを得ることは容易になっており,そのようなコンクリートをもっと積極的に用いるべきである。

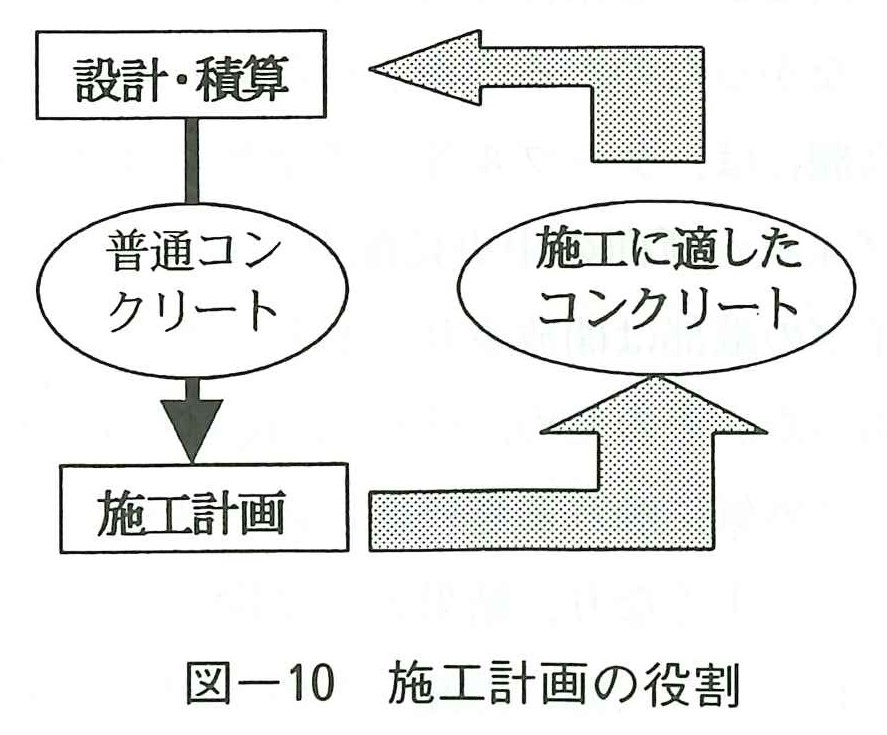

その際,優れた技術を用いている分のコスト増は当然積算すべきであり,普通コンクリートの価格のままでその性能を求めようとするのはあまりにも虫が良すぎるのである。コンクリートがしっかりと詰まっていなければ構造物として不出来になること考えれば,コンクリートのコスト増は微々たるものである。その観点から,「施工計画」の役割というのは,どのようなコンクリートを用いるべきかを検討し,設計積算まで立ち戻って実現可能な取り組みを行うことであり,普通コンクリートのままで何とか工夫するということでは決してないのである。

② スラブ構造のせん断補強筋

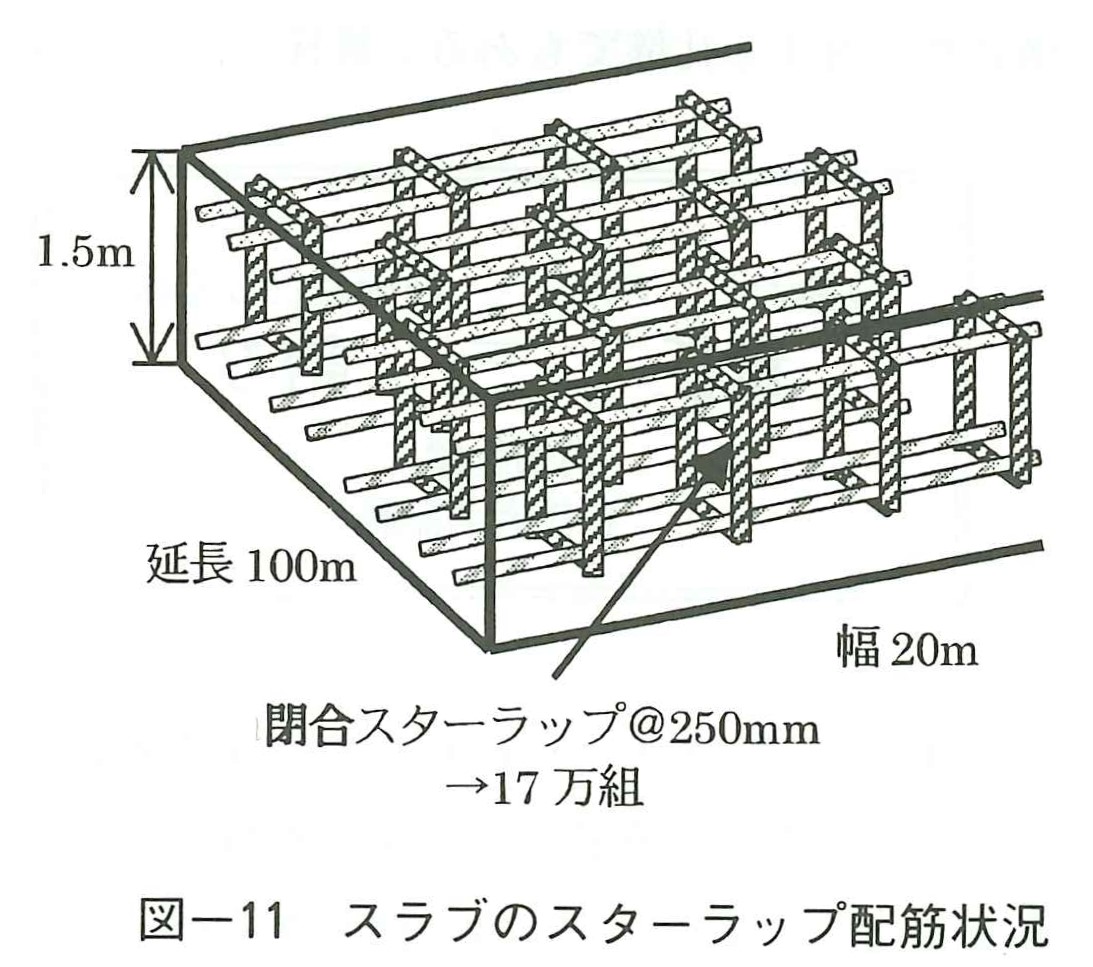

地下鉄駅舎などのカルバート構造物に大地震対応の耐震設計を適用すると,壁のみならず頂版や底版のスラブにも多量のせん断補強筋が必要になる場合がある。平面的な広がりをもつスラブにおいて,上下の鉄筋を取り囲むせん断補強筋は,図ー11に示すような状況で配筋されるためその数は膨大になり,例えば,幅20m×長さ100mのある地下構造物では総数17万組にもなる場合がある。

もし,設計図面どおりに閉合した状態でせん断補強筋を組み立てようとすると,主鉄筋が狭い間隔で組み立てられた状況下で,上側の鉄筋を1本づつ閉合スターラップにくぐらせる作業を人力で行わなければならず,しかも図ー11のように高さが1.5mもある場合には仮固定も必要となり,作業が非常に煩雑になるとともに鉄筋重量を考慮すると事故の危険性も高くなる。そのような困難な作業を17万回も繰り返すということはいかなる有能な鉄筋工であっても躊躇して当然である。実現できないのである。

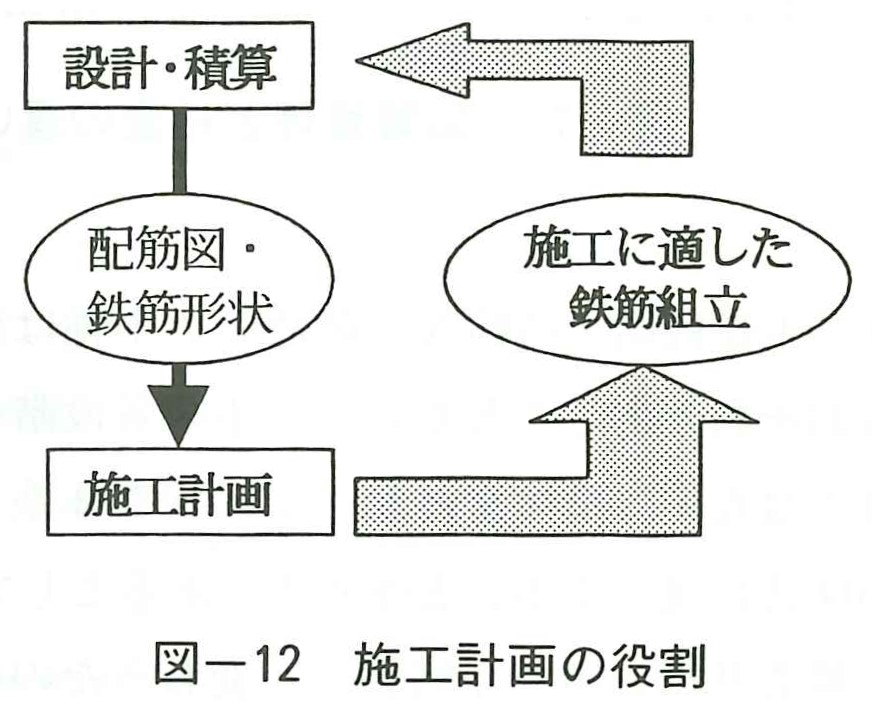

耐震設計において,せん断補強筋を1本の鉄筋で閉合する理由は,地震の交番荷重によりかぶりコンクリートが剥落した場合でも機能を保持させるためである。これは,柱やはりのように,せん断補強筋がコンクリート断面を囲むように配される場合には重要なポイントであるが,スラブのように鉄筋の周囲のコンクリートが剥落するおそれがない場合には,通常のせん断補強筋と同様の扱いでよいはずである。すなわち,せん断補強機能が得られるのであれば,あらかじめ閉合した状態で組み立てなければならないという必要性はなく,確実な作業が行えるように分割して組み立ててもよいのであり,それによってはじめて実現可能となるのである。

このように,設計作業からきた図面の要求を踏まえて実現可能な造り方を検討し,最終的な施工作業の方針を定めるのが「施工計画」であり,その計画書が実質的な設計図書であるともいえる。

4 検 査

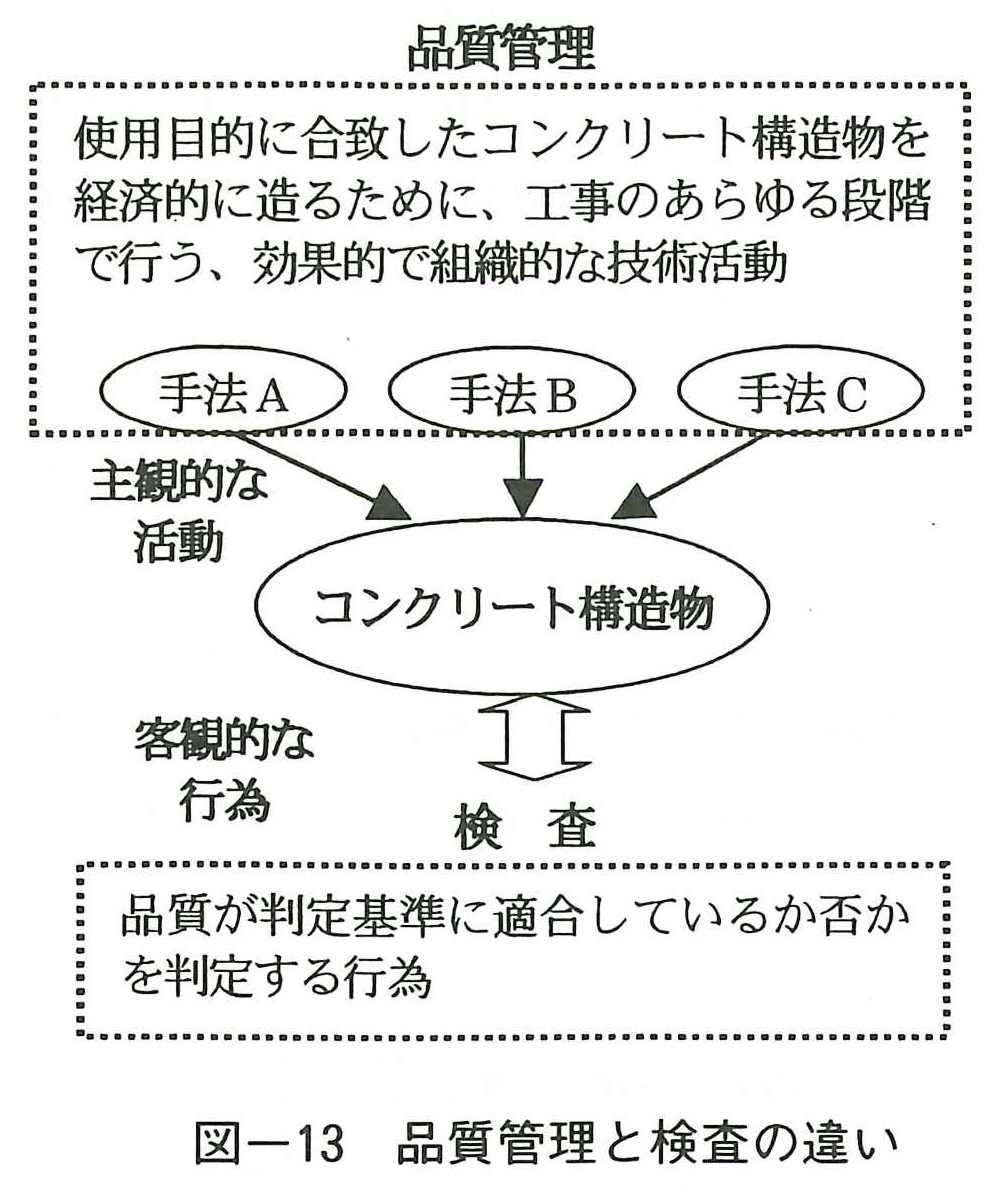

従来の示方書施工編では,工事の各段階における品質管理と検査は一対のものとして規定されていたが,今回の改訂では,品質管理に関する詳細な記述がすべて削除されている。これは,品質管理が,工事を行う際に必須ではあるものの,所要の目的を達成するための手法は様々であり,また,規定された事項を遵守しさえすればよいという性格のものではないからである。すなわち,技術者が様々な工夫をこらして取り組める主観的な活動と位置づけている。

一方,検査は作業の結果として出来たものが予定どおりであるか否かを判定する客観的な行為であり,予定どおりを判定する基準ならびにそれを確かめる方法は厳然としたものでなければならないことから内容を充実させている。また,コンクリート構造物は施工作業開始後にやり直しがきかない造形物であり,中途段階での検査(確認)の不備は致命的になるおそれがあることから,工事の各段階それぞれだけではなく,全体をとおしての検査体系をあらかじめ明確に策定することが重要であるとしている。

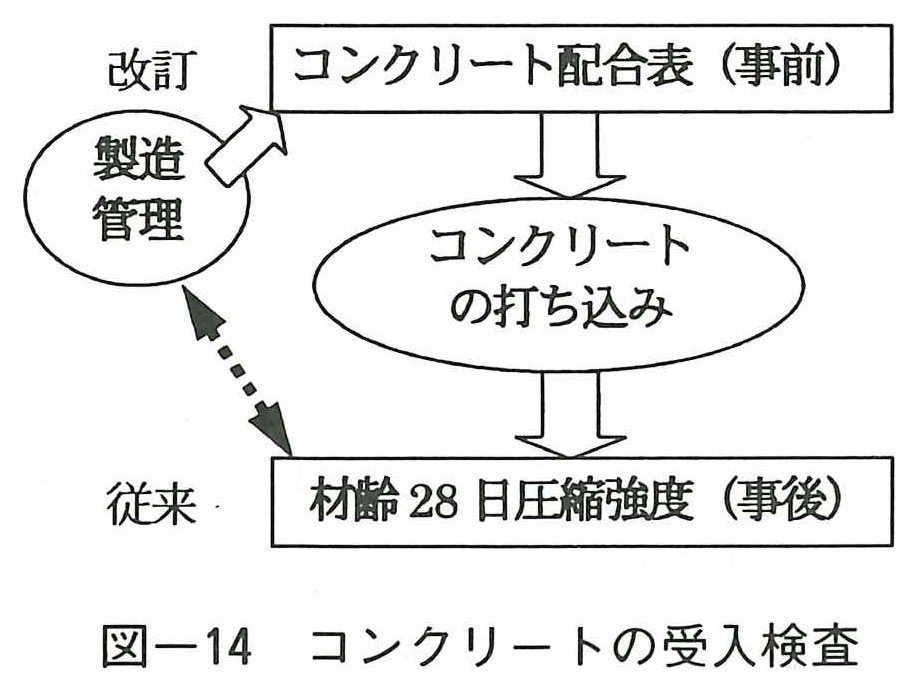

検査基準の中で今回大きく変わったのは,コンクリートの受入検査である。コンクリートが打込まれる前の検査を原則として,コンクリート強度は配合検査を標準にすることに改訂された。これは,コンクリートの製造作業を施工作業より前の段階として区別し,その製造工程の検査を踏まえることにより,配合検査で十分に強度管理が行えるとするものである。検査不適合の場合の修正ができるため本来の検査の目的に合致するが,その前提となる配合表が確実に信頼できる土壌の形成が不可欠である。

5 講座のまとめ

コンクリート標準示方書施工編が耐久性照査型に改訂されたことから,その概要を3回の講座で解説してきた。第1回目は“100年もつコンクリートを造るには“をテーマに,性能照査型の考え方と耐久性能を確保するための全体の流れについて,第2回目は“対象はコンクリート構造物”をテーマに,「性能」という概念で新たに取り入れられた考えおよびそれを照査する方法について,第3回目は“造り形方と造られた物”をテーマに,新しい取組みをこれからの実務に運用するに際して重要となるポイントについて,それぞれ解説してきた。

全体を通じて,『本当に良いものを造るにはどうすればよいかを,技術者として責任を持って考えること』を基軸に述べてきたつもりである。今改訂では,構造物標に設計・施工および施工管理責任者の氏名を明記することが盛り込まれている。より一層の技術力を必要とするこれからの時代においては,技術者としての責任を果たし得たことを堂々と誇りに思うことが最も大切なことであり,コンクリート構造物に対する礼儀でもある。責任=誇りである。

本講座では,出来るだけわかりやすく解説することを心がけたが,筆者の力不足で理解しづらい点も多々あったと反省している。何らかの役に立てれば幸いである。

最後に,性能照査型の理念がフルに活用されて,100年もたせるコンクリートやひびわれを入れないコンクリートが自由自在に造れる時代の到来を願うとともに,土木事業の遂行に日夜奮闘されている読者諸兄のますますの活躍を祈念して,この講座を閉じることにする。