大規模土砂災害を見据えた人材育成への取り組みについて

国土交通省 九州地方整備局

河川部 河川計画課

土砂災害警戒避難対策係長

河川部 河川計画課

土砂災害警戒避難対策係長

松 田 征之助

キーワード:大規模土砂災害、研修、人材育成

1.はじめに

大規模土砂災害が発生、または発生の恐れがあることが判明した場合は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以下「土砂災害防止法」)で定められた緊急調査(以下「緊急調査」)をはじめ、様々な危機管理対応を短期間で集中的に実施することが求められる。しかし、火山噴火や地震に伴う河道閉塞はいつ発生するかの予測は難しいことから、その対応を円滑かつ迅速に実施するための事前準備として、九州地方整備局(以下「九州地整」)では各種研修や講習会等による人材育成の取り組みを行っている。

本稿は、九州地整で実施している様々な人材育成の取り組みの報告を行うものである。

2.九州地整における人材育成の取り組み

(1)計画研修

九州地整では、計画研修(九州地方整備局が整備局職員等を対象に計画的に開催している各種研修の総称)として「土砂災害防止法に基づく緊急調査研修(火山噴火コース、河道閉塞コース)」を設けており、土砂災害防止法の理解、及び火山噴火や河道閉塞発生時の緊急調査を行う上での技術習得を目的に研修を実施している。

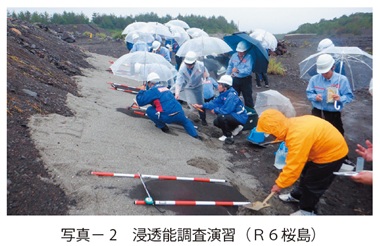

火山噴火コースは、九州防災・火山技術センター(九州技術事務所)と連携して実施しており、研修所ではなく九州の直轄火山(国が事業や管理を実施している火山)をフィールドに、開催地の火山の概要や降灰量調査、浸透能調査の現地演習、氾濫解析プログラムによる被害想定をはじめ、開発中の最新技術の事例紹介やその火山の研究者を外部講師に招くなど、より実務をイメージしやすい工夫も行っている。また、九州内のみでなく他地整にも参加案内を行っており、多くの地整等から参加していただいている(写真- 1、写真- 2、写真- 3)。

河道閉塞コースも火山噴火コースと同様に、研修所ではなく九州の直轄砂防事務所を拠点として実施している。講義内容は土砂災害防止法の概要、緊急調査の手引きを基にした講義、レーザ測距儀による現地計測演習、調査結果を基にした土砂災害緊急情報作成演習といった実際の流れで構成し、火山噴火と同様に、より実務をイメージしやすい工夫を行っている(写真- 4、写真- 5、写真- 6)。

(2)講習会

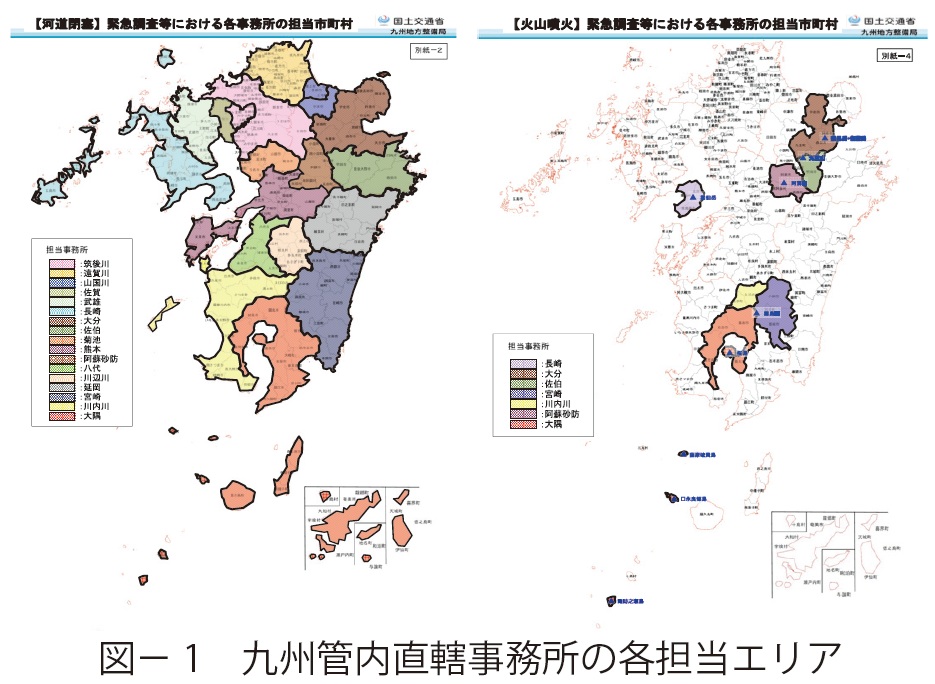

九州地整では、火山噴火や河道閉塞の緊急調査の実施にあたっては、エリア毎に担当事務所を設定し、砂防担当部署以外の河川担当者でも緊急調査の対応を行うものとしている(図- 1)。

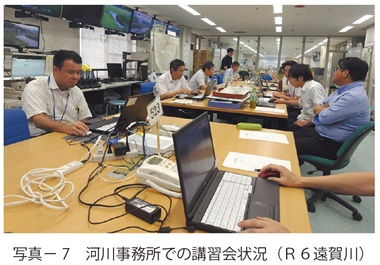

前述の計画研修は「砂防・河川に関する業務を担当するもの」を研修対象者として行っているが、すべての河川担当者が計画研修を受講することや、発生頻度の少ない事象に対する技術習得を河川事務所で自主的に実施することは困難であることから、九州地整本局が主となり河川事務所に対する緊急調査の講習会を実施している(写真- 7)。

講習内容は、実際に河川事務所で対応することを想定して前述の計画研修の抜粋版として①土砂災害防止法の概要、②土砂災害防止法に基づく緊急調査について、③天然ダムの計測(陸上計測)について、④土石流氾濫シミュレーションプログラム操作の4項目で構成している。期間は半日で行っており、普段から砂防に触れていない職員でも理解しやすい内容となるように工夫を行っている。

全国的に土砂災害の発生が身近に感じられる中で、参加者からは、法律で定められた調査を自分ごととして考えるきっかけとなったといった声が聞かれているため、継続的に実施することで習熟度を高めたいと考えている。

(3)砂防事業担当職員による担当者会議

砂防事業に関する情報共有やスキルアップ等を目的に、事務所で砂防を担当している職員が、課長、係員の各クラスに分かれて参加する担当者会議を開催している。

係員クラスにおいては、情報共有のみでなく、参加者を班分けしたうえで、討議するテーマ(目標)を各班で議論・設定し、その内容を年間通して自主的に調査・議論することで、技術力を向上させることを目指している(写真- 8)。

班別討議のテーマ(目標)は、「直轄事業の着手までの経緯・流れ」、「CIM」、「施設配置計画」、「ダイナミックSABO」、「事業計画」等、班員で議論したうえで、現在各自が行っている業務を参考に設定することで、より議論が深まるよう工夫している(図- 2)。

本手法は後述する「国総研併任育成支援プログラム」の実施手法を参考にしており、まずは各テーマの一連の流れを調べること、その流れの中で深掘りしたいところを調査し、班員で議論することなどは同様のやり方としている。

コロナ禍の影響もあって対面でやりとりすることが減少した中で、班毎のテーマについて対面で自主的に議論を重ねることはよい経験になっており、係員クラスからの反応もよいことから、試行・改善を重ねて継続してまいりたい。

3.国総研併任育成支援プログラムへの参加

(1)育成支援プログラムへの参加状況

国総研併任育成支援プログラムは、土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施等に精通した職員を育成することを目的に実施されている。九州地整からは平成26年度から令和6年度までに11名が参加しており、整備局内の主要事業の推進において、育成支援プログラムで習熟した技術を活かして活躍している。

(2)プログラム参加職員の実績

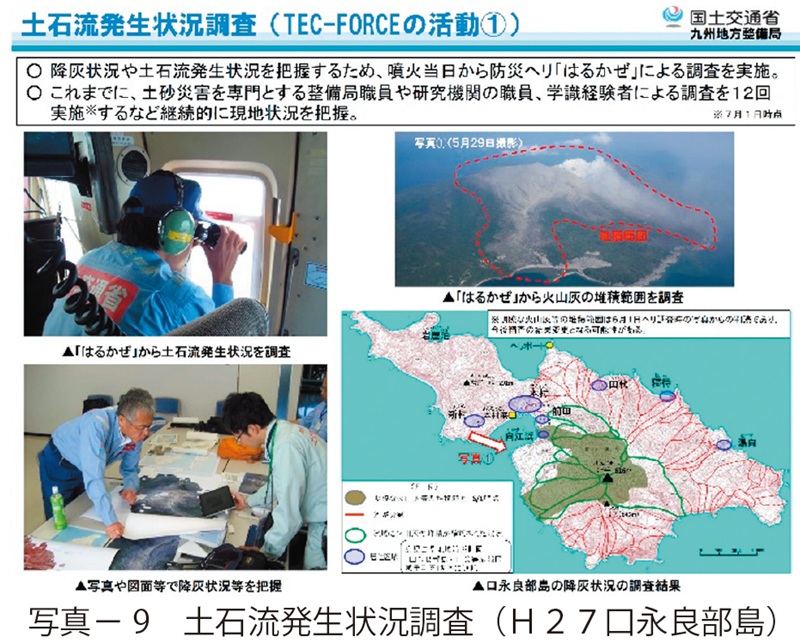

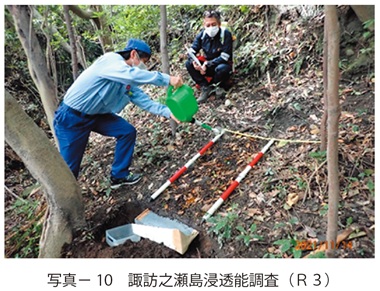

九州地方では、これまでに様々な災害が発生しているが、プログラム参加者は平成27年の口永良部島の噴火警戒レベル5 対応(写真- 9)や近年火山活動が活発な諏訪之瀬島での浸透能調査(写真- 10)、台風通過後の緊急調査の予備調査(ヘリによる上空からの調査や災害区域の推定)等の災害対応を実施している。

また、前述の計画研修や講習会等での講師を務めるなど、習得した技術・知見を活用している(写真- 11、写真- 12)

育成支援プログラム参加者が災害対応で活躍するとともに、地整内の研修等の講師となって人材育成を行うというサイクルを形成している。

また、2.で紹介した計画研修等の受講生の主導で事務所内での勉強会を実施するなどの取り組みも実施されている(写真- 13)。

事務所内勉強会の参加者からは、能登半島地震での河道閉塞の事例などの最近の発生事例や、事務所管内の被害想定を取り入れるとよい等の意見がなされており、研修カリキュラムの検討や講義資料作成にあたっては、より身近に感じるような工夫が有効であると思われる。

4.まとめ

九州地整において実施している大規模土砂災害を見据えた人材育成への取り組みを紹介してきたが、人材が育っていくためには研修等で学んだことを誰かに教えること、教える際には自分が分かりづらかったことを重点的に丁寧に教えること、継続研鑽していくことを意識することが重要と考える。

今後も、継続研鑽を意識してもらうために、学んだことを実践する機会や他者に教える機会を設けるなど、復習やより深く知る機会を増やす工夫をしていく必要がある。また、資料の分かりやすさや事例の選定などによる参加者が身近に感じられる工夫や、実際に手を動かす機会を敢えて設け経験させることも意識して取り組んでいく必要があると考えられる。

危機管理の対応は、ひとたび災害が発生すれば、時間的な余裕がない状態での実施が求められる。災害発生時には、組織としてより円滑、また、迅速な対応ができるように、過去から継続しているものや新たに取り組んだ内容など、今後も試行錯誤を繰り返しながら、その時々に応じた最善を尽くせるよう、今後も引き続き人材育成の取り組みを行ってまいりたい。

参考文献

1)平成27年5月鹿児島県口永良部島の噴火 TEC-FORCE の活動 活動(1)土石流発生状況調査、https://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/tec_force/tec-force_at_kutinoerabu.html