魚類分布予測閲覧ツールを活用した川づくりの在り方について紹介

国土交通省 九州地方整備局

河川部 河川工事課

砂防係長

河川部 河川工事課

砂防係長

稲 葉 茂 道

キーワード:多自然川づくり、分布予測モデル、Web-GIS

1.はじめに

平成2年より始まった多自然型川づくりの現状と課題の整理を踏まえ、平成18年に「多自然川づくり基本指針」の通知が行われ、多自然川づくりは全ての川づくりの基本として、“ 河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境、並びに多様な河川景観を保全あるいは創出するために、河川の管理を行うことをいう” と定義された。

魚類に配慮した多自然川づくりの実務において、適切な保全対象種の設定や、計画・施工時に配慮すべき事項の検討に苦心する場面は多い。特に、災害復旧の場面では、災害箇所周辺における魚類の生息分布情報に乏しい場合が多く、また、生息密度が低いために事前の現地調査で見逃された種や、本来はその区域に生息できるが、現在は何らかの要因で生息していない種がいる場合に、それらが考慮できず、調査で確認された魚類のみに着目しがちである。

そこで、河川管理者が行う河川工事に際し、生息の可能性がある魚類及びその生息環境の保全・創出に必要となる配慮事項を把握するための多自然川づくりの支援ツールについて紹介する。

2.魚類分布予測モデル(閲覧ツール)の整備

(1)対象水系

現在、筑後川、遠賀川、菊池川、六角川、矢部川の計5水系において整備が完了している。(令和6年12月時点)

(2)対象魚類

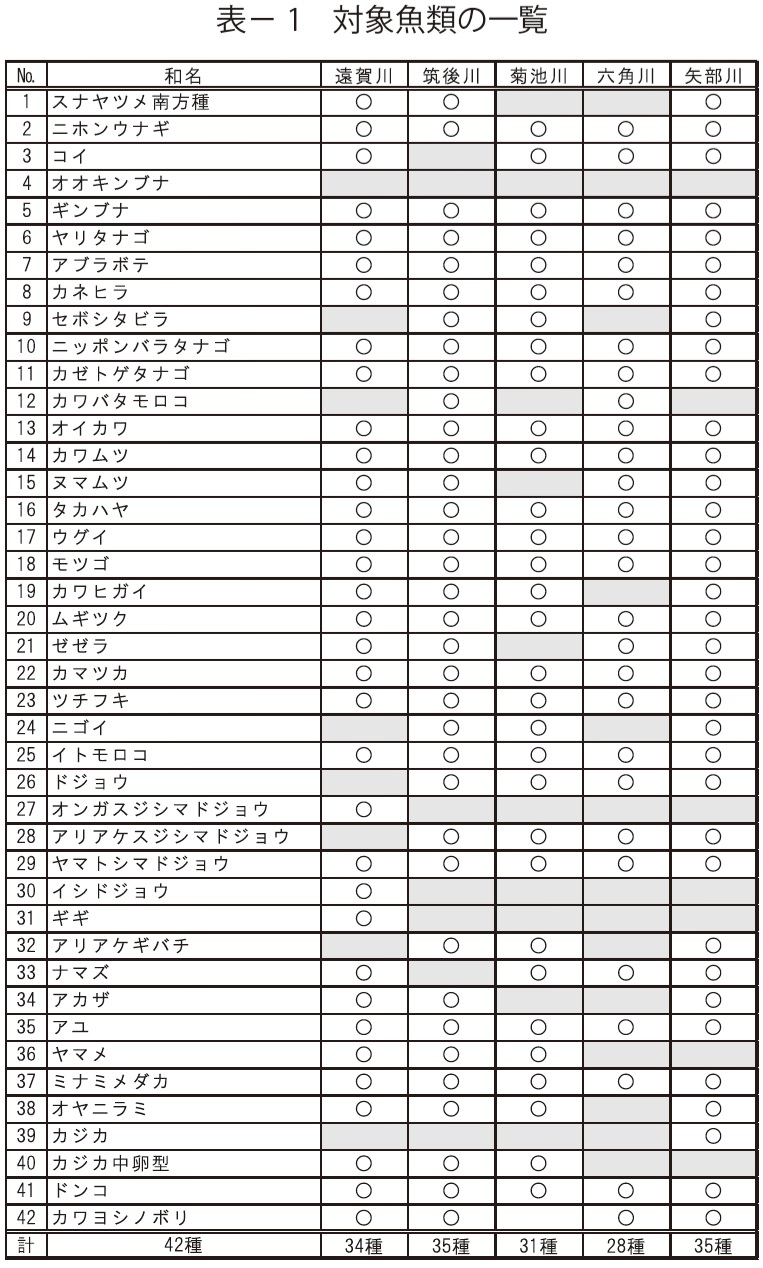

対象魚類は、表- 1 に示すとおり、純淡水魚及びアユ、ニホンウナギを加えた魚類とし、5水系で計42 種の魚類について予測モデルを構築している。

(3)予測モデルの概要

1)概略手順

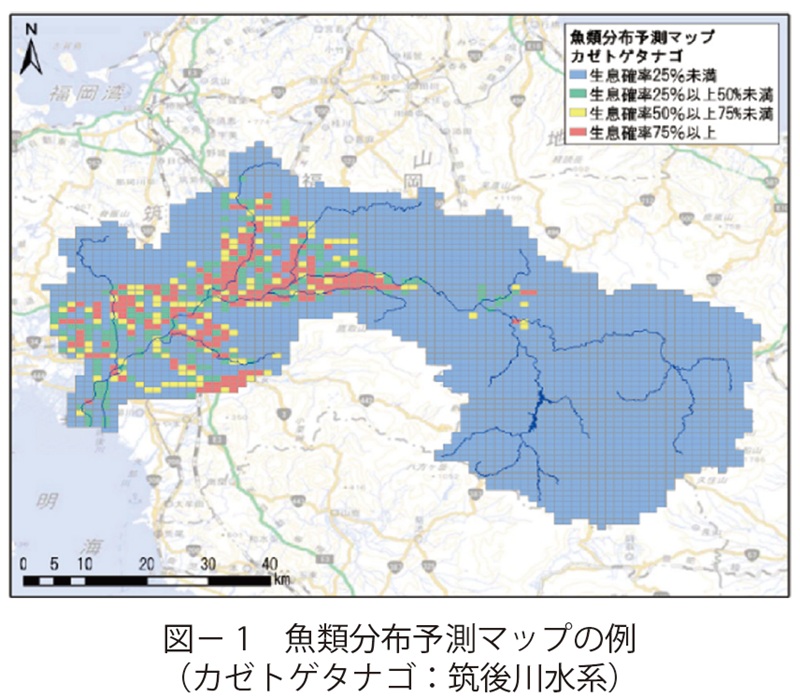

対象魚類の既知の生息分布と、地形や土地利用に関わる環境変数を用いて、ロジスティック回帰分析により魚種毎の分布予測モデルを構築し、水系内の分布予測マップを作成した。

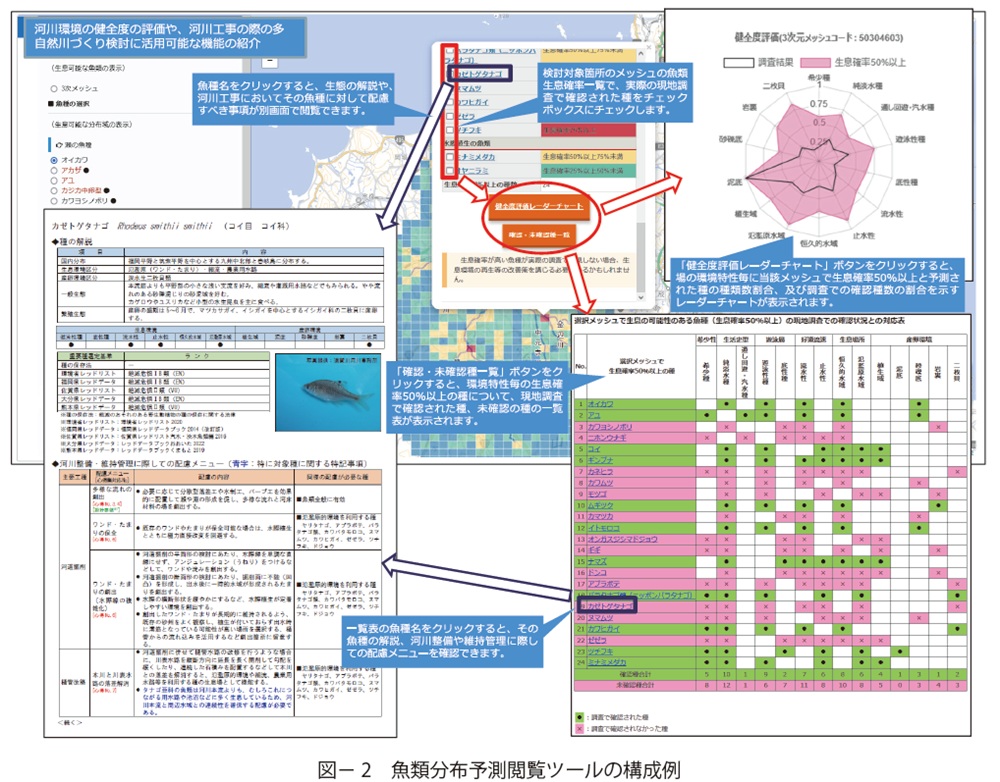

併せて、河川工事に際して生息環境を保全・創出するための配慮メニューを魚種毎にカルテ形式で整理し、これらの結果を簡易な操作で閲覧可能な地理院地図をベースとするWeb-GISシステムを構築した。

2)魚類の潜在的な分布予測

対象魚種の在/不在と、現地の地形や土地利用等の環境データとの関連性について解析するための統計モデルを構築し、得られたモデル式を用いて、現地調査が行われていないメッシュも含めた対象魚種の潜在分布を予測した。

魚種ごとに生息確率と説明変数(平均標高、平均傾斜度、都市用地面積、水田面積、森林面積、水面面積、総河川長、水面面積/ 総河川長、河川合流点数)との関係を示すモデル式を構築し、メッシュ毎の生息確率に応じて生息確率75%以上、50%以上~75%未満、25%以上~50%未満、25%未満の4段階に分類し、分布予測マップとして整理した。マップの一例を図- 1 に示す。

3)配慮事項カルテの作成

河川の整備・維持管理に際して各魚種の生息環境を保全または創出するための配慮メニューをカルテ形式で整理した。

カルテは、各魚種の生息環境や生態、重要種等の選定状況を示す種の解説の他、今後の河川整備や維持管理に際し、各魚種の生息環境の保全や創出に資する配慮メニューを河道掘削、護岸整備等の工種別に記載した。

配慮メニューは、当該魚種と類似した生態を有する種群をグルーピングし(瀬または水際植生を生息・産卵環境として利用する種等)、同様の配慮事項を有する種の一覧がわかるように整理した。

4)Web-GISシステムの構築

前述した対象魚種の魚類分布予測マップや配慮事項カルテを、職員が簡易な操作で閲覧可能となるシステムの構築を行った。

現時点ではシステムファイル一式を1つのフォルダに格納して利用者に配布し、利用者のPC 上で起動する「スタンドアロン」方式による運用としている。システム(魚類分布予測閲覧ツール)の基本画面の構成を図- 2 に示す。

3.魚類分布予測モデル(閲覧ツール)の利用方法

(1)魚類分布予測結果の閲覧

ツール上に表示する魚類の分布予測結果は以下の3種類である。画面左にサイドバーを用意し、サイドバー内で希望する表示内容を選択できる構成とした。

a)メッシュの選択(デフォルト表示)

各水系のメッシュから1メッシュを選択すると、ポップアップ表示で当該メッシュ内のメッシュ情報や各魚種の生息確率を4段階で表示する。

b)魚種の選択

魚種毎に水系全体での潜在分布を把握できるよう、代表的な生息環境で分類した魚種リストから1 魚種を選択すると、メッシュ毎の生息確率を4段階で表示する。生息環境による分類は、「瀬」「淵・湛水域」「氾濫原(ワンド・たまり)」「水際植生」とした。魚種名のうち、重要種は赤字で示し、底生魚は依存する河床材料に応じて種名の後にアイコン(●:礫河床、〇:砂泥河床)を表示した。

c)潜在生息種数の選択

水系内において、潜在的に生息する可能性がある魚類の種数が多い“ ホットスポット” の分布を把握することができるように、各メッシュにおいて50%以上の生息確率を持つ魚種の種数を7段階の凡例色で表示する。

(2)配慮事項カルテの閲覧

魚種毎の配慮事項カルテはpdf ファイル形式でシステムファイルに格納しており、システム上でメッシュを選択した際に表示されるポップアップ画面において魚種名をクリックすると、別ウィンドウでカルテを表示する。

(3)その他の特徴

システムの基盤地図には、小縮尺時には水系内の河川ラインを、大縮尺時には1km毎の距離標を表示させ、河川管理者が希望する河川区間を把握しやすい工夫を施した。

また、平成29年7月九州北部豪雨により、筑後川水系及び遠賀川水系は甚大な被害を受けたことから、地理院地図で公開されている被災直後の空中写真を地図上にオーバーレイ表示できる機能を付加し、被災直後と最新の空中写真を切り替え表示できるようにした。

さらに、特別な知識が無い職員でも使用できるように操作マニュアル(取扱説明書)を作成し、システム上から閲覧できるようにした。

4.魚類分布予測モデル(閲覧ツール)を活用した川づくり

本システムの開発により、既存の現地調査情報が無い場所でも、潜在的に生息の可能性がある魚類を把握可能となった。従来より、災害復旧時や河川改修時に使用されている「河川環境情報図」を補完・補強するツールとしての活用性が高いほか、「河川環境管理シート」等の河川管理ツールと併用することで相乗効果が期待できる。

(1)災害復旧への活用

災害復旧の場面では、被災前の魚類の生息分布情報が無い場合が多く、特に自治体が管理する河川を権限代行により復旧する場合に顕著である。魚類分布予測閲覧ツールは、直轄管理区間に限らず流域全体における魚類の調査結果に基づき面的な潜在生息確率を地図化しているため、魚類調査情報が無い場所でも生息の可能性がある魚類を把握し、復旧に際しての目標種や河道整備の検討に反映できる。

実際に、令和5年7月豪雨で被災した遠賀川水系彦山川上流部の災害復旧において、事前の魚類調査データが無い中で本ツールを使用してアカザ等の潜在生息魚種を把握し、さらに配慮事項カルテを参考に、空石積による空隙の確保や、落差工による瀬の創出を図られた。

(2)河川整備への活用

a)潜在的な生息魚種にまで配慮した川づくり

各水系のメッシュから1メッシュを選択すると、ポップアップ表示で当該メッシュ内のメッシュ情報や各魚種の生息確率を4段階で表示する。

魚類に配慮した多自然川づくりにおいて保全対象種を設定する場合、事前の現地調査で採捕された重要種や水産有用種が設定される場合が多い。そのため、生息密度が低いために事前の現地調査で見逃された種や、本来はその区域に生息できるが、現在は何らかの要因で生息していない種がいる場合に、それらが考慮できないという問題が発生する。河川整備計画等に基づく河川整備においても本ツールを使用することで、現在の生息魚種に加えて潜在的に生息が可能な魚種まで配慮したネイチャーポジティブな川づくりが可能となる。

b)河川環境管理シートの補完

近年の河川整備では、全ての直轄管理区間で整備されている「河川環境管理シート」を活用して、整備対象箇所と代表区間(整備対象区間と同質な環境を呈す流程の中で特に環境が良好で川づくりの参考とすべき区間)の差を把握し、重要な生息場の改善・創出に資する環境配慮メニューの採用が求められている。この河川環境管理シートに加えて、魚類分布予測閲覧ツールを使用することで、魚類の生息環境配慮に関するより詳細な情報を得ることができ、質の高い川づくりが可能となる。

c)自然再生への活用

河川における自然再生事業を行う場合、生物の現在の生息状況や過去からの変遷、人の利用面からの親水性、河川に関わる歴史・文化など、様々な側面から事業効果を検討し、効果が高い箇所に優先度が設定され、最終的な事業箇所が検討される。

魚類の生息環境再生の観点からは、潜在的な生息種数が多い場所が優先度の判断材料の1つであり、各魚種の生態特性に応じて様々な生息環境(瀬淵、植生帯、ワンド等)を再生することが、流域の魚類の多様性維持に繋がると考えられる。

魚類分布予測閲覧ツールの機能の1 つに、各メッシュの生息確率が50%以上の種数を集計して地図化する機能が備わっており、これを活用することで魚類の観点から特に重要な場所を把握することが可能である。

5.おわりに

魚類分布予測閲覧ツールを活用することで、被災前の魚類の生息分布情報が無い災害復旧の場面において、潜在的な生息魚種を把握し、目標種設定や河道計画に反映や、潜在的に生息可能な魚種の数が多いホットスポットを把握し、自然再生の効果が高い場所を把握可能となることが期待される。

今後は、継続的に現場で活用を図る仕組みを構築するとともに、ツールの利用性向上に務めていく予定である。また、整備が完了した水系については関係自治体とも共有し連携を図る予定である。

謝辞

「魚類分布予測閲覧ツール」の開発にあたり、鬼倉徳雄様(九州大学大学院農学研究院教授)には、直轄管理区間以外に係る魚類調査データ提供の他、本ツールの活用方法に関しても貴重なご意見を頂いた。ここに御礼申し上げます。

参考文献

1)遠山貴之・鬼倉徳雄・光益慎也・齋藤康宏:河川技術論文集, 第25 巻,2019.6,「一級水系流域における魚類分布予測モデルの構築と多自然川づくり支援システムの開発」