佐賀県の排水機場、水門の機能強化について

~耐水化、遠隔操作化~

~耐水化、遠隔操作化~

佐賀県 県土整備部

河川砂防課

海岸・維持担当主査

河川砂防課

海岸・維持担当主査

山 口 舜

キーワード:プロジェクトIF、耐水化、遠隔操作化

1.はじめに

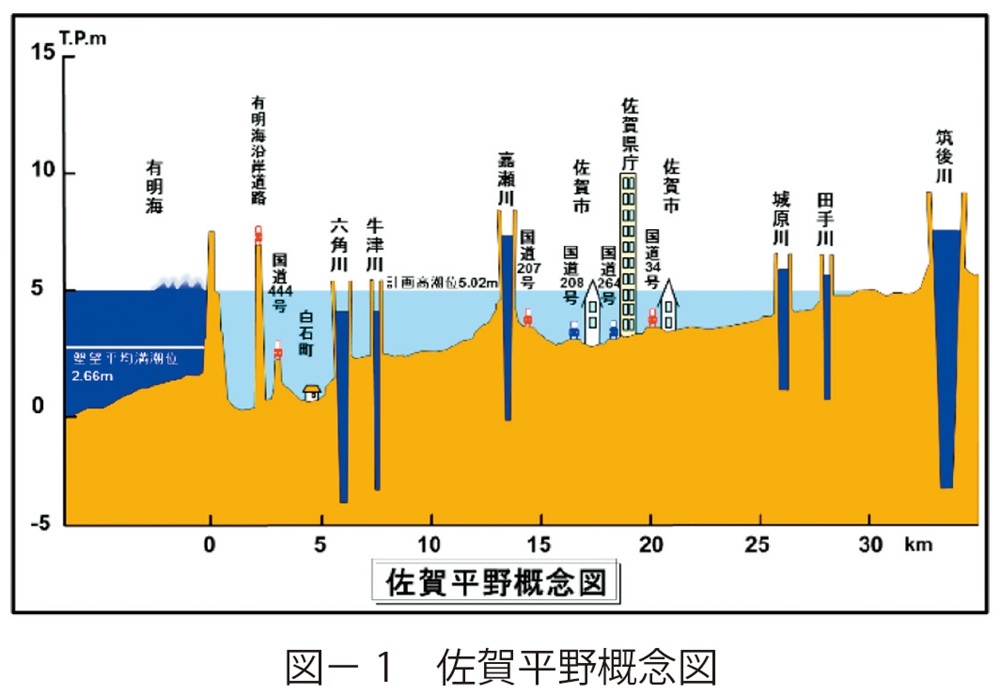

佐賀県は、自然排水が困難な低平地が多いです。特に有明海沿岸の河川では、洪水と有明海の満潮が重なると河川からの自然排水が困難な状況になり、洪水のたびに内水被害の危機にさらされてきました。このため、県では低平地内水域からの排水対策として、全国で最も多く排水機場を有しています。

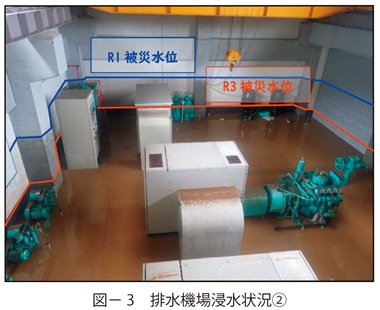

近年、気候変動の影響に伴い激甚化する豪雨により、排水機場が浸水し、運転停止に陥った事案が発生し、中には令和元年と令和3年の2回、運転停止した排水機場がありました。

このように佐賀県は内水被害が起こり易い地形のため、施設浸水で運転停止に陥るだけでなく、道路冠水等により操作員が現地に到着できないリスクも高くなっています。排水機場や水門は当県の治水対策の生命線であるため、操作の確実性を高めるために排水機場の耐水化、水門の遠隔操作化の機能強化に取り組んでいます。本稿では、その取組について紹介します。

2.排水機場耐水化の取組

前述したように佐賀県では令和元年、令和3年の出水において、排水機場の電気設備等が浸水し、運転停止となったことにより、内水被害が拡大しました。

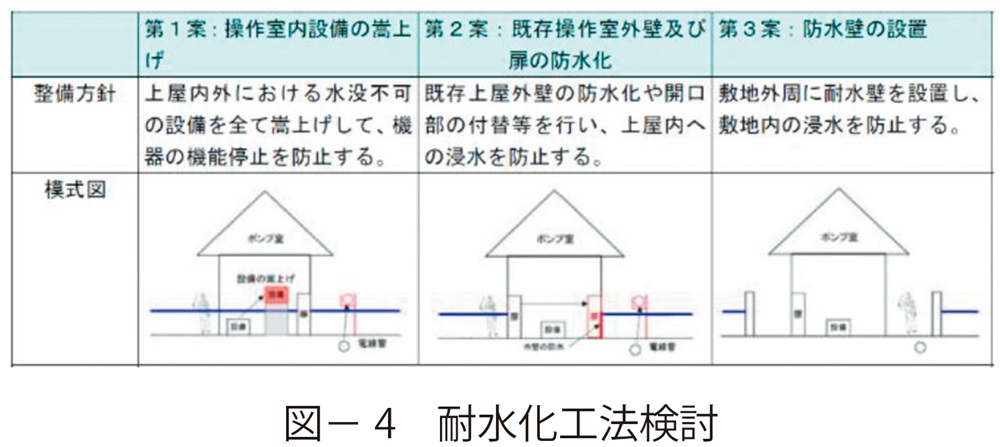

このため、排水機場への浸水により機能が停止するおそれがある設備は、想定される水位より高い場所に設置したり、施設内が浸水しないよう開口部の防水化や止水壁を設置したりするなどの耐水化を計画的に進めることとしました。まず、施設の浸水深から対策工法の検討をし、その後詳細設計図面の作成を行っています。

実際に施工した事例を紹介します。

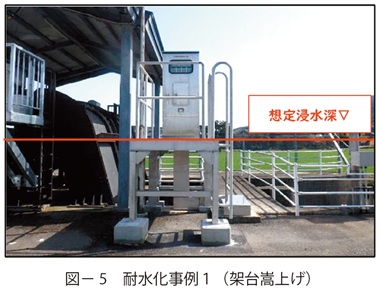

図- 5 は架台による嵩上げです。機側操作盤は電気設備となるため、水に浸からないように、想定の浸水深より高くなるように設置しています。

次に図- 6 です。扉の隙間から水が浸水してこないように防水板を設置しています。その他にも敷地の外周をコンクリートの壁で囲う防水壁の設置などがあり、浸水深が大きくなるような排水機場が対象となります。

3.水門遠隔操作化の取組

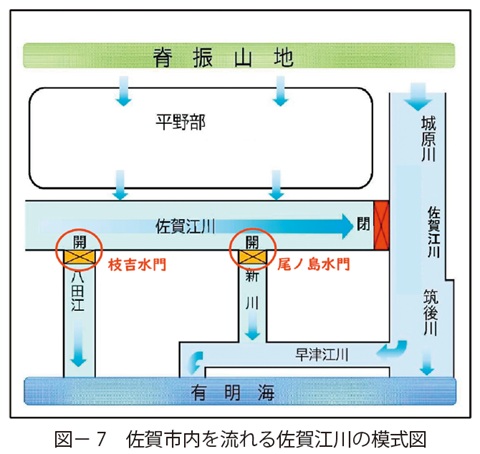

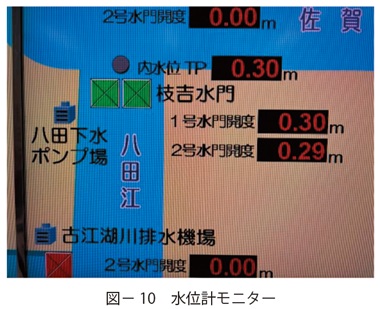

次に佐賀県の排水対策としては円滑な水門の操作も欠かせません。有明海の潮位が高い時は水門を閉め排水機場での強制排水を行いますが、潮位が低い時は水門を開けて自然排水に切り替えます。その操作を担っているのは自治体職員や業務委託している操作員です。直接現場に出向いて操作を行う必要がありますが、途中の道路が冠水している場合は、排水機場へ到達できません。そのため、現場から離れた県の土木事務所(佐賀土木事務所)から遠隔で操作を実施できるように、枝吉水門、尾の島水門の遠隔操作化を行いました(図- 7 佐賀市内を流れる佐賀江川の模式図より)。操作員が現地に出向いて操作をすることを原則としながらも、現地操作と遠隔操作の2つの手段を確保することで確実に開閉操作をできるようにしています。

水門の遠隔操作の運用は令和6年4月から始まり佐賀県の管理河川の水門では初めての取組となります。

4.遠隔操作訓練の実施

佐賀県では、河川管理施設の遠隔化は初の取組であり、出水期に向けて排水操作の確実性を高めていくために、遠隔操作の運用向上を図ることも重要と考え、操作訓練を以下のとおり実施しました。

○訓練の流れ

なるべく本番(大雨の時)をイメージできるように設定を細かく決めてシナリオを作成しました。

13:30 訓練開始

13:35 「大雨・洪水注意報」発表→水門操作の配備要請現地へ派遣要請

13:40 「大雨・洪水警報」発表

13:40 道路の冠水が発生、現場への到着が困難となる

13:45 開門の判断基準水位に到達したため遠隔操作で開門の準備

13:50 関係機関(市、警察、土地改良区等)に連絡

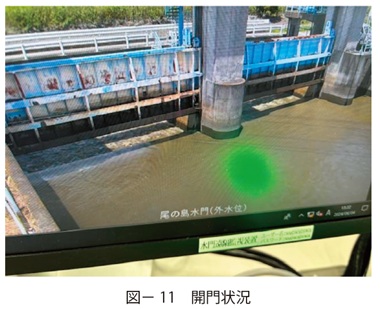

13:50 監視カメラで現場付近の状況を把握・スピーカーにて周囲に避難の呼びかけ

開門スイッチにて操作開始

14:00 所定の高さまで開門したのを確認し、開門操作の停止

14:10 水位の減少

閉門の判断基準水位に達して、なお水位が下がり続けているため、閉門操作を開始

14:10 所定の高さまで閉門したのを確認し、閉門操作の停止

14:15 以上をもって操作訓練を終了

訓練当日は事前にプレスリリースをしていたことにより、マスコミの取材や関係自治体の視察がありました。テレビでも放映されたことにより多くの県民に地域の安全・安心につながる取組を伝えることができたと思います。

5.今後の計画

佐賀県は河川管理施設として排水機場が52施設あり、そのうち42施設は浸水想定区域に含まれています。随時排水機場の耐水化を進めているところですが、近年の気候変動に伴い、豪雨災害が激甚化・頻発化してきているため、対象施設は早急に耐水化を進めていきたいと考えています。

また、遠隔操作化についても現在運用しているところの検証を行いながら、他の排水機場への導入を検討しています。

余談になりますが、豪雨の際の稼働時や平時において、地域の方々に目を向けてもらい、防災意識の啓発・向上につながることを目的とし、佐賀県が管理する河川の排水機場(1~52)にナンバリングを行っています。

6.おわりに

佐賀県は、非常に内水被害の起きやすい低平地という地形的特徴を持ちます。令和3年9月にプロジェクトIF を立ち上げて以降、「(人命等を)守る」「(内水を)貯める」「(内水を)流す」を3つの柱として、佐賀県らしくお互いが支えあい、いかに被害を減らしていくかという観点で流域全体一丸となって、できるところから順次取組を進めています。今回紹介した排水機場の耐水化や水門の遠隔操作化は、取組みの中の一つになりますが、今後も大雨に負けない佐賀県をつくっていきたいと思います。