柔構造樋管の試験施工開削調査について

建設省武雄工事事務所

調査課課長

調査課課長

金 子 順 一

㈶国土開発技術研究センター

調査第一部次長

調査第一部次長

宇 賀 和 夫

㈱建設技術研究所福岡支社

技術第六部次長

技術第六部次長

中 島 義 明

㈱建設技術研究所福岡支社

技術第六部

技術第六部

上 村 俊 英

1 はじめに

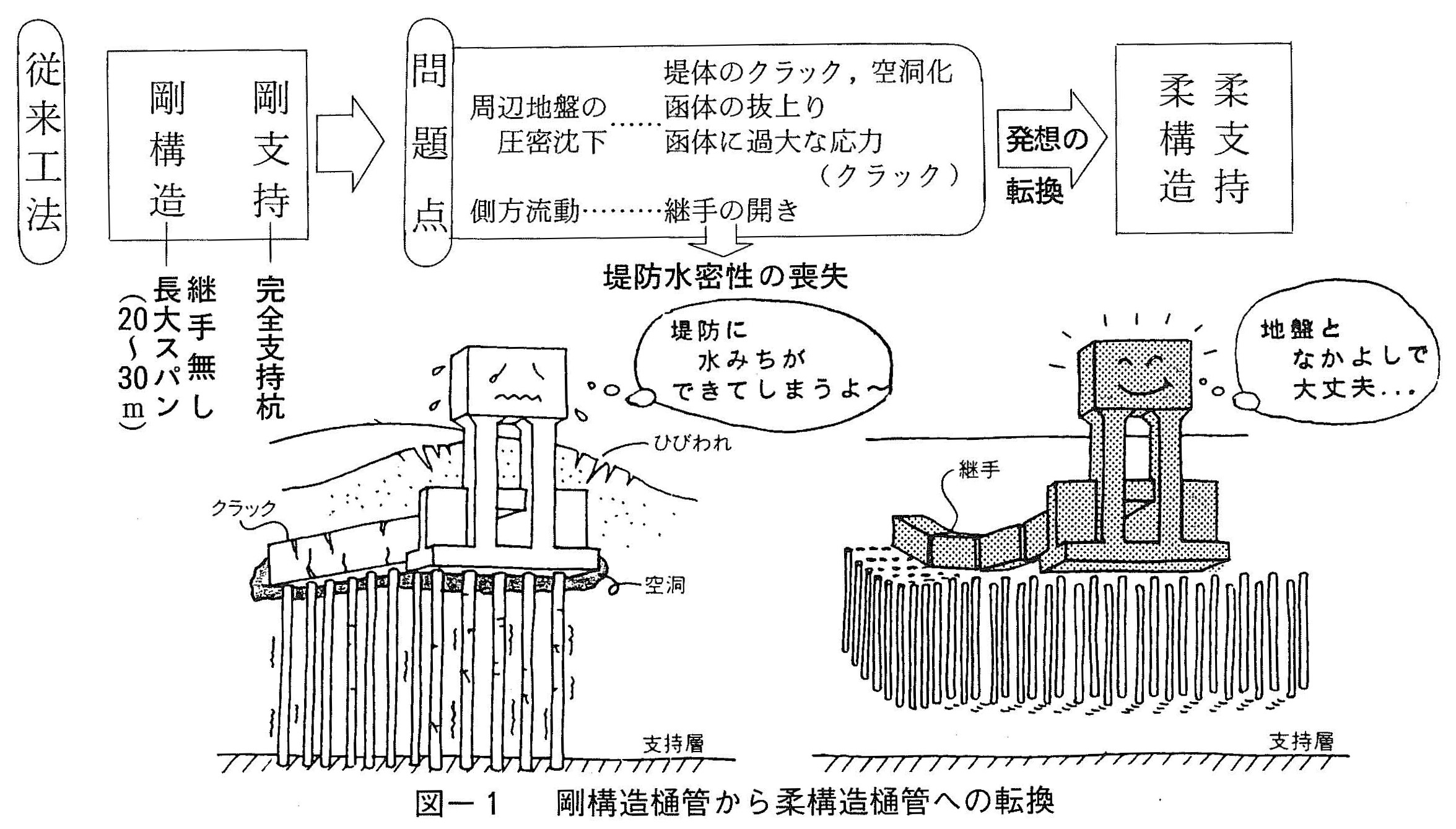

従来の支持杭方式の樋管では函体の沈下を許容しないことから,軟弱地盤においては,函体の周辺地盤の沈下に伴い堤防が空洞化するなど,堤防の機能が低下する恐れがあった。そこで,「函体があたかも堤防の一部となって堤防と一緒に沈下して,堤防の水密性を維持する」ことをコンセプトとした柔構造樋管への設計・施工の転換を図ることとした。この柔構造樋管の適用性を検討するために,平成2年度から5年度にかけて,六角川水系牛津川1k/300付近左岸の三王崎地先にて試験施工を実施してきたところである。

これまで,柔構造樋管の試験施工については,『九州技報,第11号(1992.6)』1)にて設計の概要を,『九州技報,第13号(1993.6)』2)にて動態観測結果の概要を報告してきた。今回は,試験堤体の開削調査により函体や函体周りの堤体の状況を確認したので,その概要について報告するものである。

2 試験施工の概要

(1)試験施工モデル

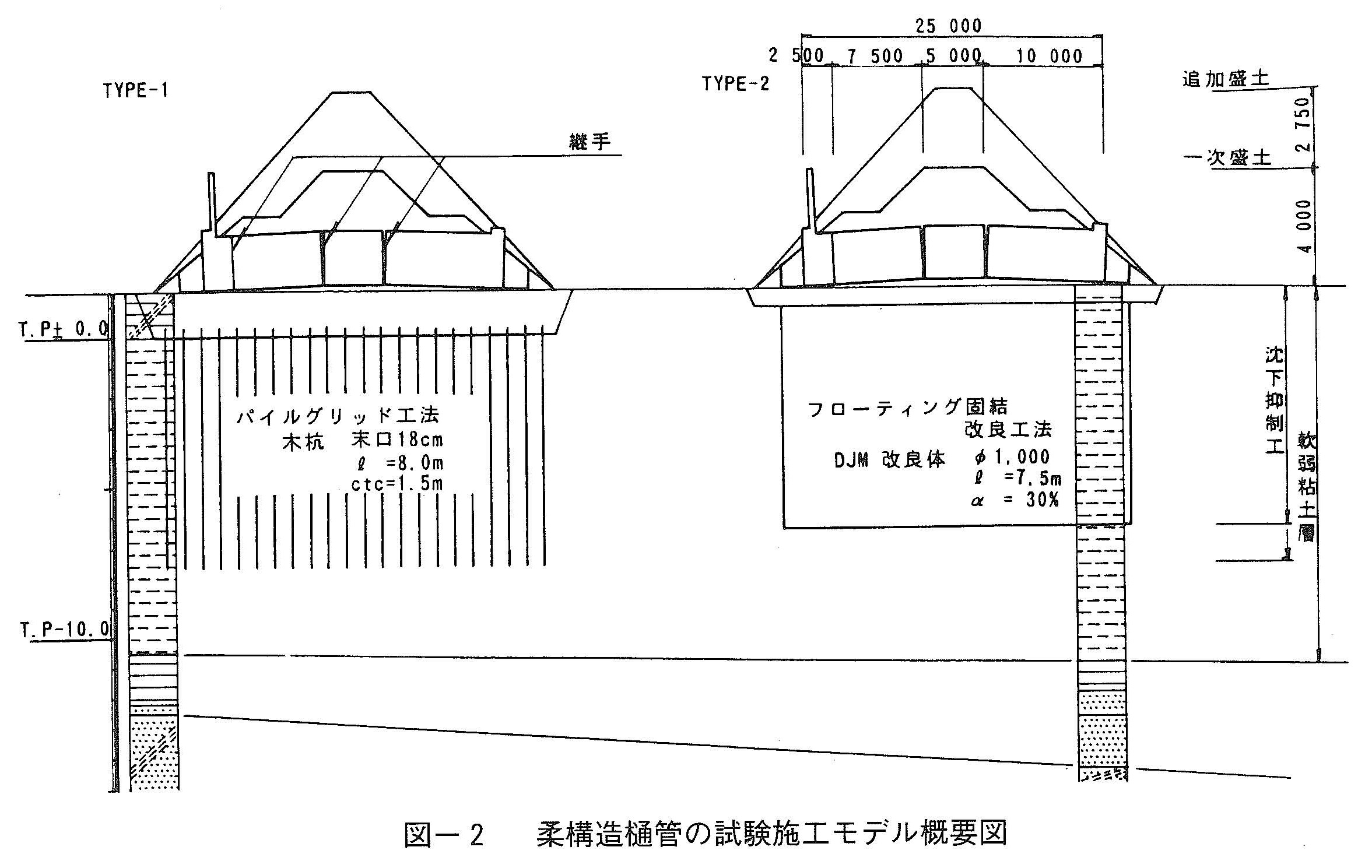

柔構造樋管の設計は,函体を数スパンに分割して各スパンを水密性のある継手でつないだフレキシブルな構造として,基礎地盤の沈下分布に柔軟に追随させることで,堤体と函体の間の水密性を確保することを基本的な考え方としている。試験施工モデルはこの基本の考え方にそって設計しており,基礎地盤の予測沈下分布を基に,函体を4スパンに分割して,各スパンの接合部は函体沈下後の開きに対して水密性が確保できるような継手構造としている。図ー2に試験施工モデルの概要図を示した。

また,当試験施工箇所は有明粘土層が12m程度の厚さで分布しており,4mの試験盛土でおよそ190cmの地盤沈下が予測された。共用樋管の場合は,このような大きな沈下に函体を追随させることは,樋管の用排水機能に支障を来すことが懸念されるため,浮き基礎タイプの地盤処理工,いわゆる柔支持基礎により沈下抑制を図る必要があり試験施工においても2つのタイプの沈下抑制工を試みた。これらの沈下抑制効果については紙巾の関係で別の機会に譲ることとするが,それぞれのタイプで効果が確認されている。

(2)試験施工の経緯

試験施工は,まず,設計手法の検証を行うことを主目的として盛土高4mの一次盛土で約14ヵ月の動態観測を行い,次いで,設計値を超過するような過大沈下発生時の基礎や函体の挙動や変状を把握することを主目的として追加盛土量≒2.75mの追加盛土で約11カ月の動態観測を実施した。

さらに,堤防の空洞化の有無や函体と堤防との密着具合を確認するために開削調査を実施した。開削調査は函体と堤防の状況を直接的に確認するという,共用樋管では実施が困難な重要な調査であるといえる。

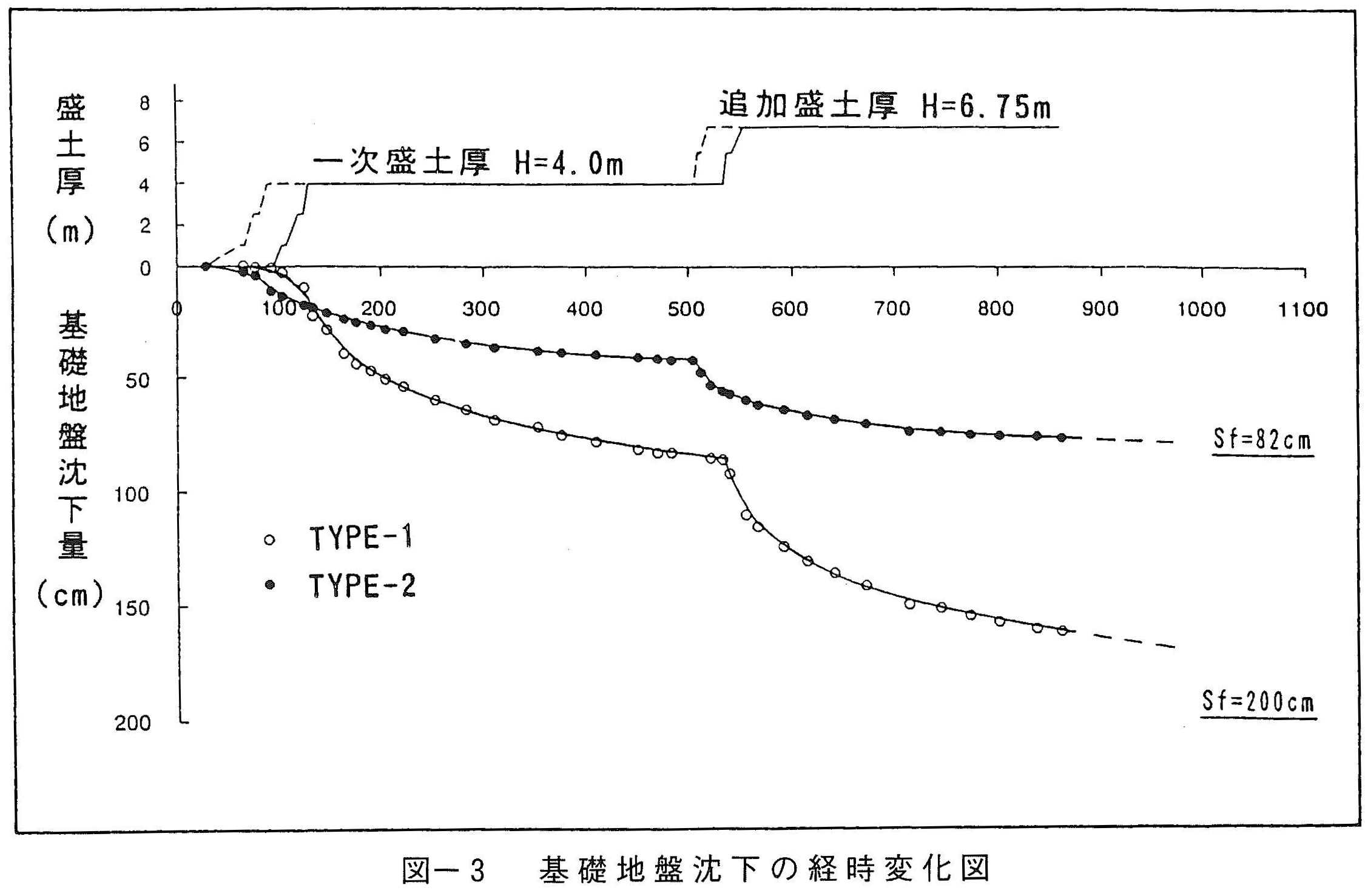

(3)試験施工における沈下量の計画

図ー3に基礎地盤沈下の経時変化を示した。試験施工においては基礎や函体の挙動をより詳細に把握して,柔構造樋管の適用性等の検討資料とするため,意図的に沈下抑制効果を小さくして,大きな沈下が発生するように計画した。これにより,開削時の沈下量は,TYPE-1で160cm程度,TYPE-2で75cm程度に達している。

3 開削調査の概要

(1)開削調査方法

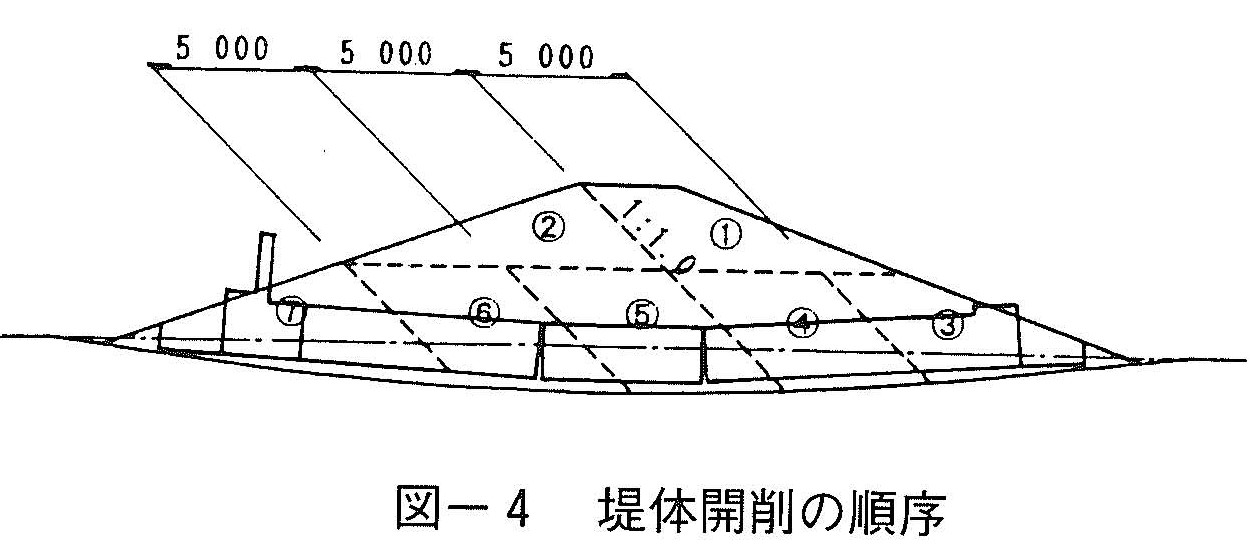

開削調査は函体や函体周りの堤体の変状,堤体と函体の密着具合を目視あるいは計測するために,堤体を函軸直角方向にスライス状に開削して,各開削段階毎に実施した。開削工事は工事による影響で調査対象が変形等しないように留意して行い,特に函体や矢板等の構造物周辺の開削は人力により入念に実施した。図ー4に堤体の開削順序を示した。

さらに,堤体開削後は函体および均しコンクリートを撤去して函体底面下の空洞の有無について調査を行った。

(2)函体の沈下追随性

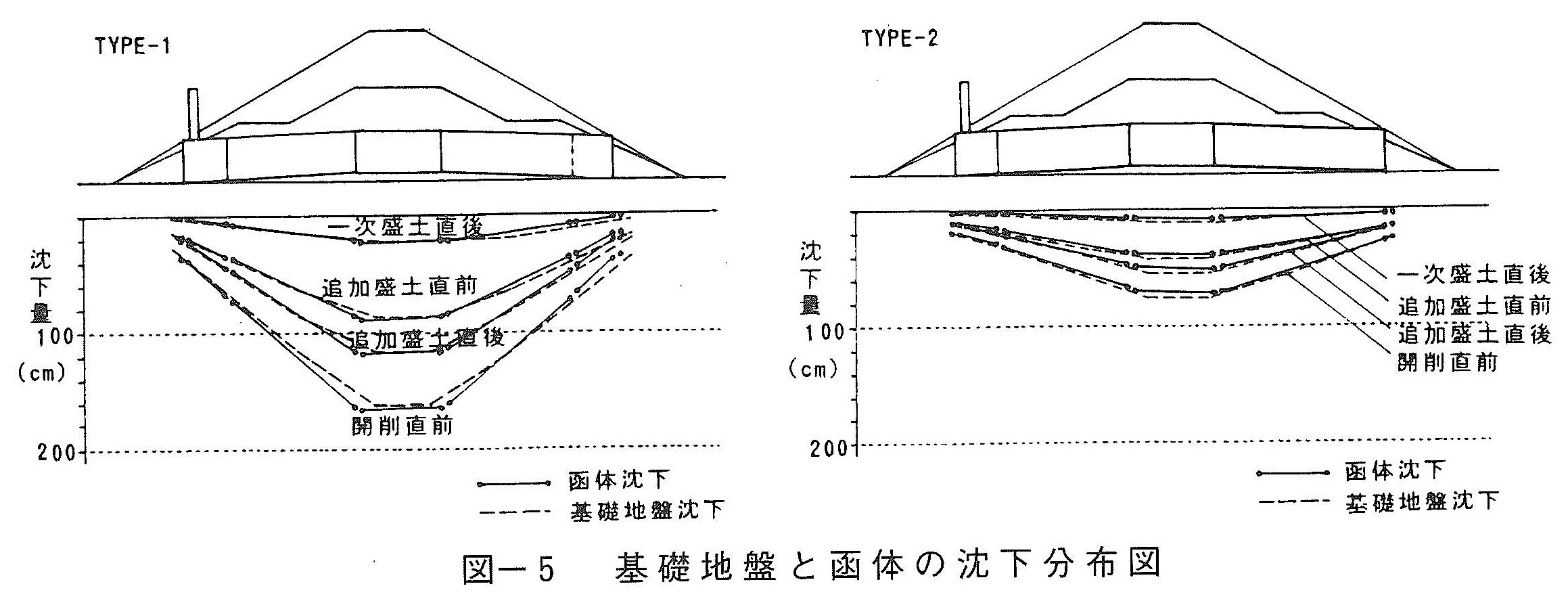

図ー5に基礎地盤と函体の沈下分布を示した。これによると,函体はTYPE-1,TYPE-2のいずれのタイプにおいても基礎地盤の沈下に追随して沈下していると評価できる。また,同図には示していないが,堤体開削に伴う基礎地盤のリバウンドと同時に函体もほぼ同量のリバウンドが発生しており,函体が基礎地盤と一緒にフレキシブルに挙動していることが伺える。

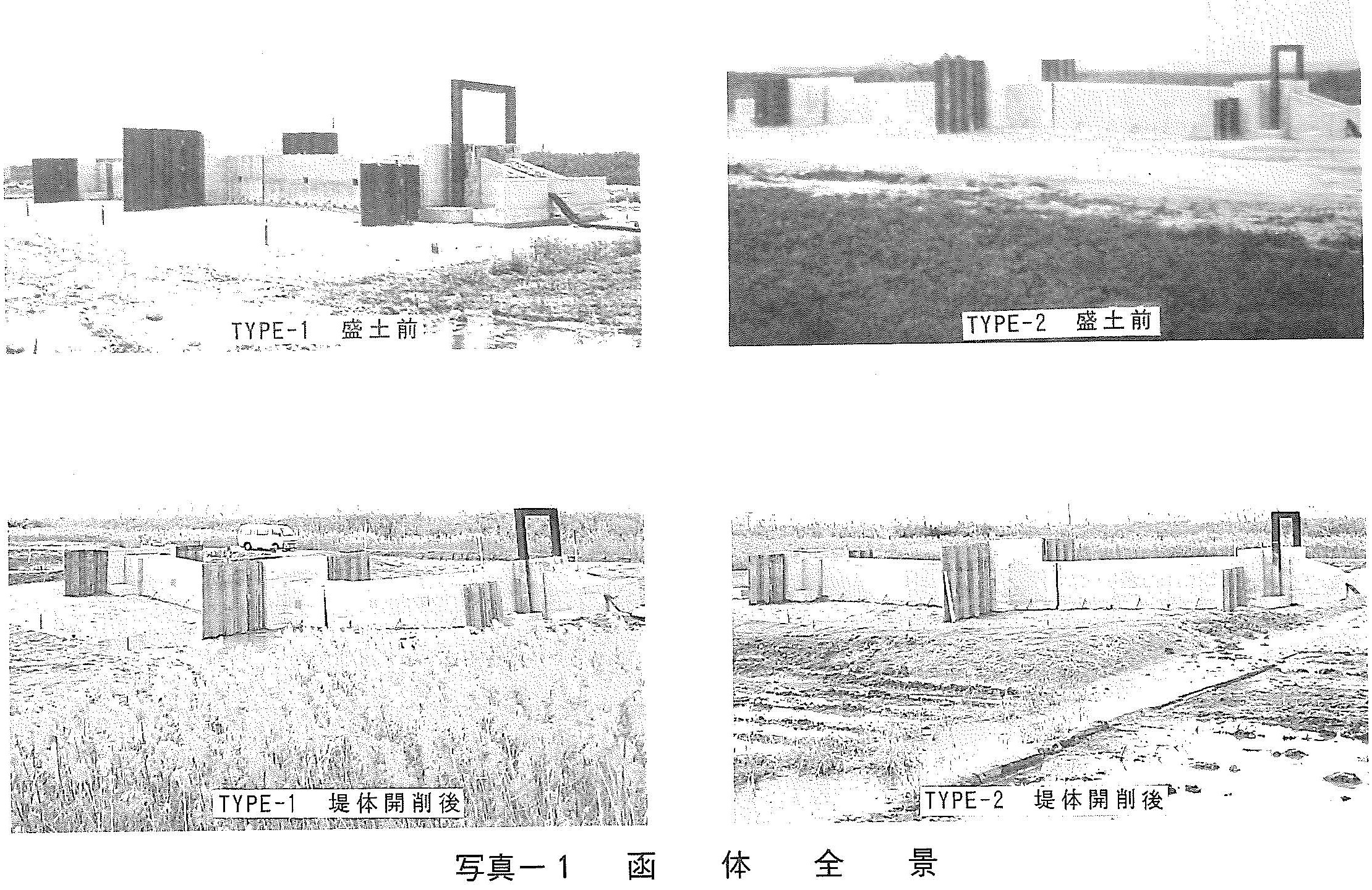

写真ー1には堤体盛土前と堤体開削後の函体の状況を示した。

(3)函体周辺の状況

各開削段階毎には,函体の抜け上がり,函体と堤体の密着具合,函体周辺の堤体の変状等の調査を行った。

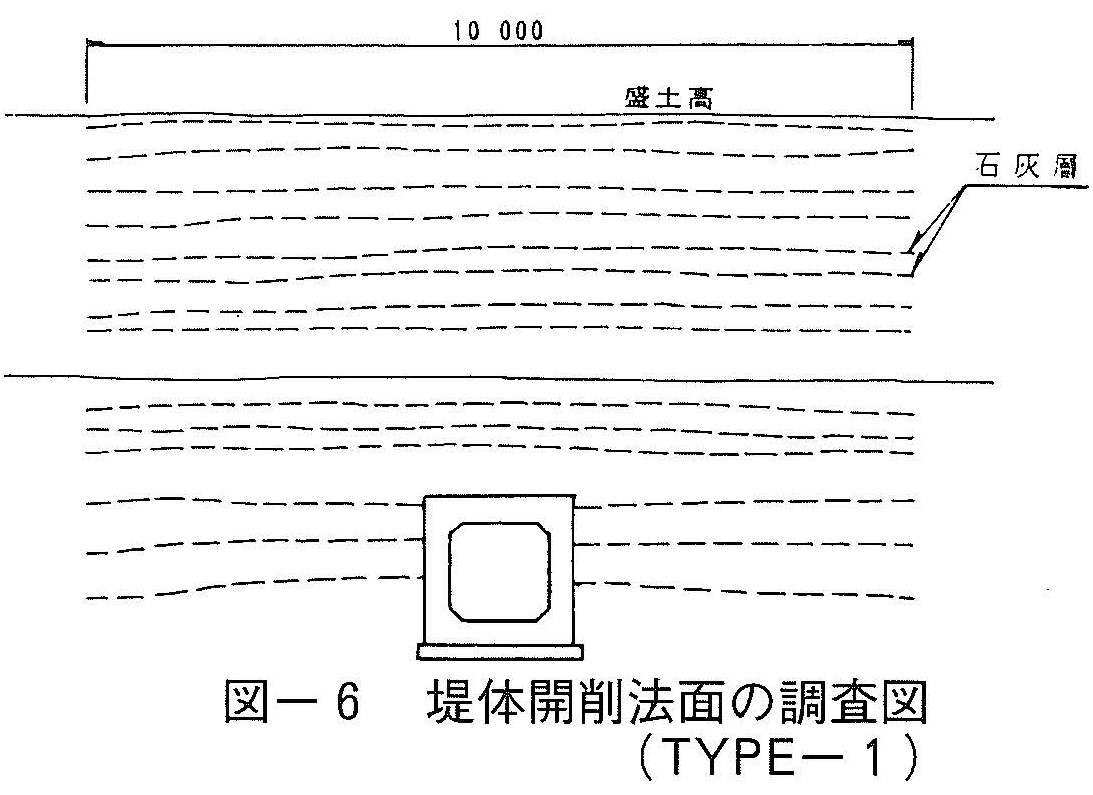

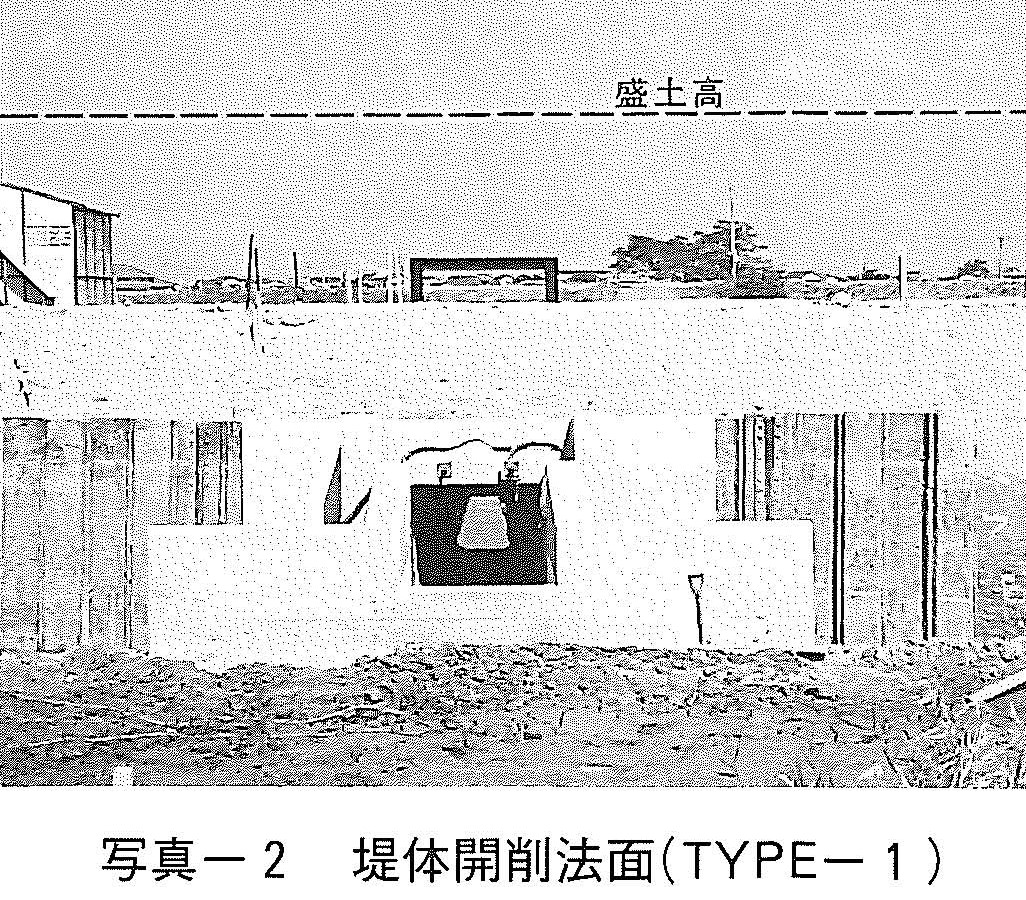

函体の抜け上がりの調査は,堤体盛土時にあらかじめ敷設しておいた石灰層の状況を目視および水準測量により行った。調査例を図ー6に示した。

函体と堤体の密着具合は写真ー3に示したように良好であり,函体と堤体土とのズレやユルミ,また,函体周辺の堤体についてもクラック等も観察されなかった。

これらの観察結果から,函体が堤体に対して抜け上がっている現象もみられず,函体と堤体の間の水密性も良好であると判断された。

(4)空洞の有無

堤体開削後に函体周辺の基礎地盤面の掘削や函体および均しコンクリートの撤去を行い,函体下部の空洞の有無について調査した。調査の結果,函体と函体下部の堤体土との密着具合についても,写真ー4に示したように良好であり,空洞は観察されなかった。また,函体の撤去に先立って,函体底版の監査孔から函体下部へ石膏の流入を試みたが,石膏はほとんど流入することなく,函体撤去後も石膏流入の痕跡は観察されなかった。

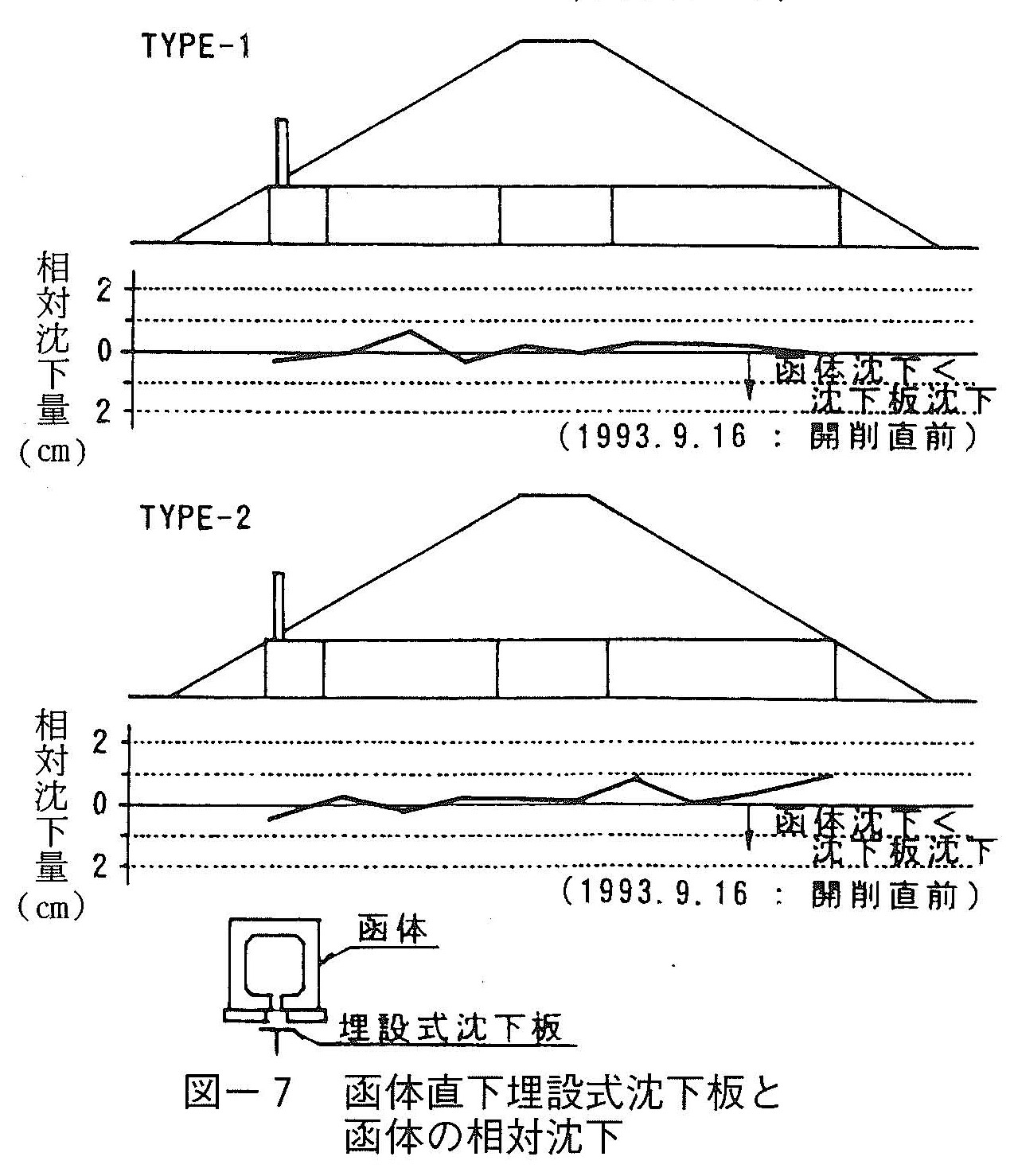

図ー7に堤体盛土中において行った,函体直下に設置した埋設式沈下板と函体との相対沈下量の計測結果を示した。この図に示したように,函体と函体直下地盤との相対沈下はほとんど発生しておらず,開削調査結果と合わせて考察すると,函体下部にはほとんど空洞が発生することなく推移してきたものと推察される。

(5)函体の状況

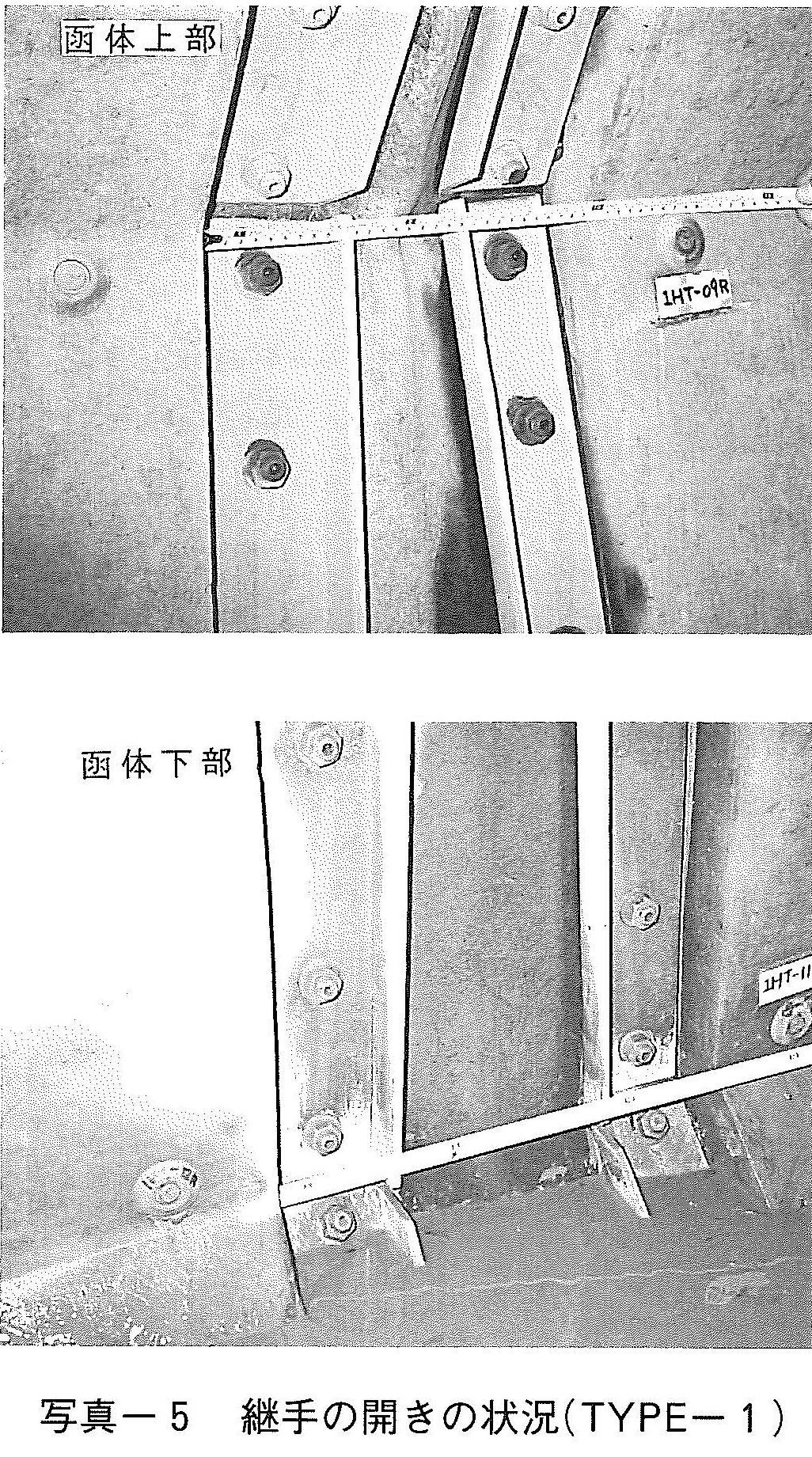

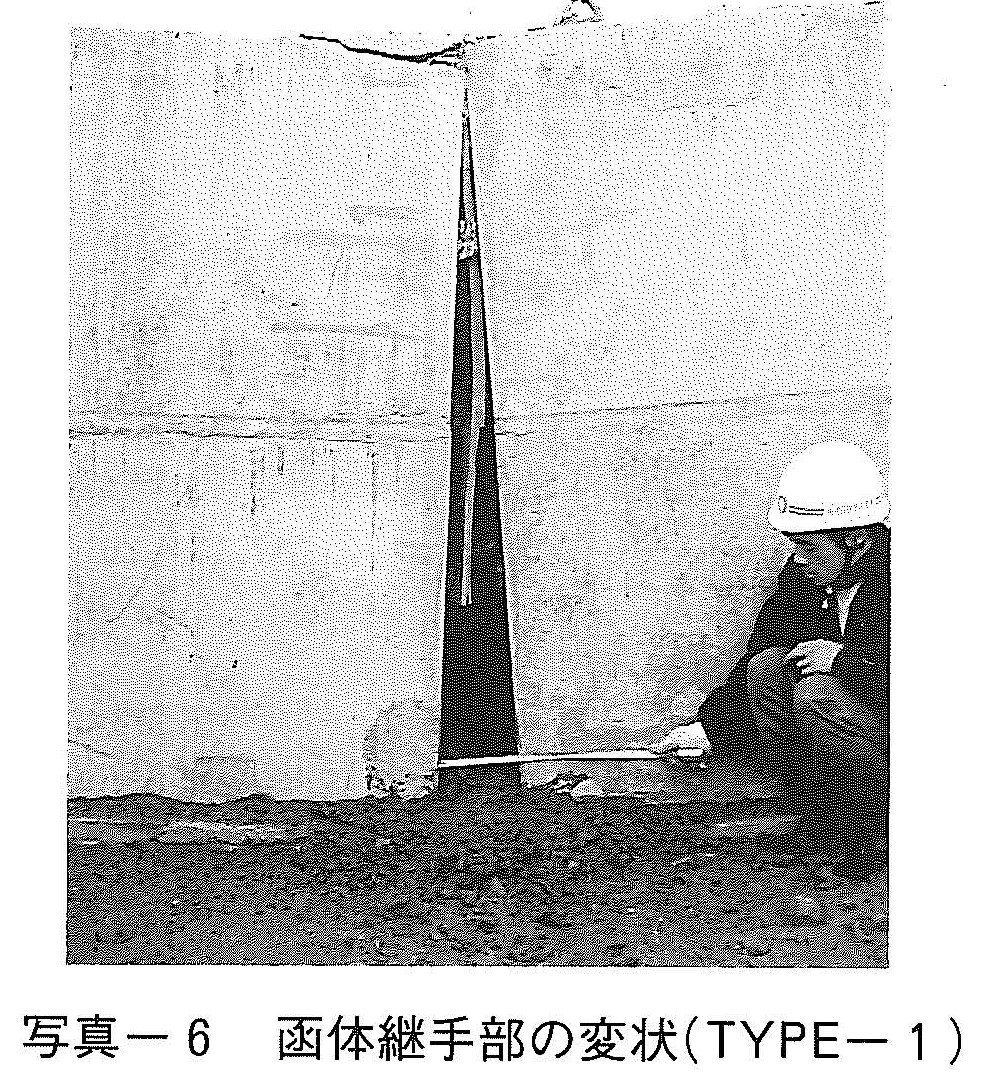

函体は写真ー1,図ー5に示したように,継手部の屈撓性により基礎地盤の沈下分布に追随している。このときの継手部の変形状況は写真ー5に示したとおりで,函体下部の開きが大きくなっている。ここでは1例としてTYPE-1の例のみを示したが,いずれの継手においても損傷は見られない。

なお、函体自体については,TYPE-1の継手部頂版で,写真ー6に示したような函体同士のぶつかりによるクラックが発生した。これは,継手の開き量の変化,函体軸応力の変化等の動態観測結果から,函体の沈下が設計値を上回り過大な沈下量となった時点で発生したと推察された。すなわち,この現象は試験モデルとして過大に沈下させたことにより発生したものであり,共用樋管のように用排水機能を維持するために沈下量を小さく抑制した場合では発生しなかったものと思われる。ただし,目地部のクッション材を厚くするなどの対応をとれば,より安全度の高い設計ができると思われる。

4 まとめ

試験施工の開削調査により,函体と堤体の密着性が良く,函体周りに空洞が生じていないことが確認できた。

すなわち,基礎地盤沈下を考慮して適切なスパン割りとし,水密性を確保するために充分な変形能力を持つ継手構造とすることにより,柔構造函体は堤防と一体となって沈下して,堤防の水密性が維持できることが検証できた。

また,動態観測結果等をも踏まえて柔構造樋管の設計マニュアル3)がとりまとめられつつあり,今後の柔構造形式による樋管の建設推進が期待されるところである。

参考文献

1)川上義幸他:軟弱地盤における構造物設計の一手法一柔支持・柔構造樋管の試験施工一九州技報No11,1992.6

2)早川正治他:柔構造樋管の試験施工について 九州技報No.13,1993.6

3)㈶国土開発技術研究センター:柔構造樋門・樋管設計マニュアル(案),平成4年10月

4)㈶国土開発技術研究センター:柔構造樋管の試験施工解析業務報告書,平成6年3月

5)㈱建設技術研究所:柔構造樋管の試験施工動態観測業務報告書,平成5年10月

6)㈱建設技術研究所:柔構造樋管の試験施工開削調査業務報告書,平成6年3月