九州初の「道路シールドトンネルの中間報告」

<鹿児島東西道路トンネル工事>

<鹿児島東西道路トンネル工事>

国土交通省 九州地方整備局

鹿児島国道事務所 工務課長

鹿児島国道事務所 工務課長

佐 藤 博 信

キーワード:鹿児島東西道路、シールドトンネル、トンネル工事

1.はじめに

鹿児島東西道路は、鹿児島市街地中心部に位置する延長3.4kmの自動車専用道路であり、このうち、延長2.3kmはシールドトンネルで計画されている。

九州技報第74号で紹介したが、本トンネルは、九州で初めてとなるシールド工法を採用した道路トンネルであり、これまでに、立坑工事やシールドマシンの組立等掘削の準備を進め、令和5年11月に掘削を開始した。

今回、本工事の中間報告を行うものである。

2.鹿児島東西道路の事業概要

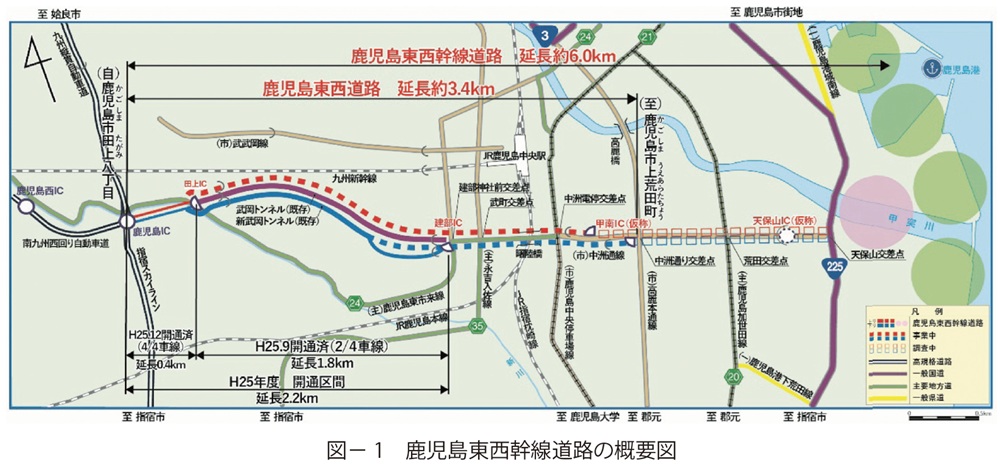

鹿児島東西幹線道路は、九州縦貫自動車道及び南九州西回り自動車道及び指宿スカイライン等の結節点である鹿児島ICと鹿児島市中心市街地及び鹿児島港を結ぶ延長約6.0kmの高規格道路である(図- 1)。

鹿児島ICから鹿児島市街地間のアクセス機能の強化、都市交通の円滑化と交通混雑緩和、交通安全性の向上を主な事業目的としている。

鹿児島東西道路は、鹿児島東西幹線道路の一部であり、鹿児島ICから(仮称)甲南ICに至る延長約3.4kmの区間であり、平成13年度に事業化されている。これまでに鹿児島ICから田上IC間の上下線延長約0.4kmが完成供用、田上ICから建部ICまでの上り線延長約1.8kmが暫定供用されている。

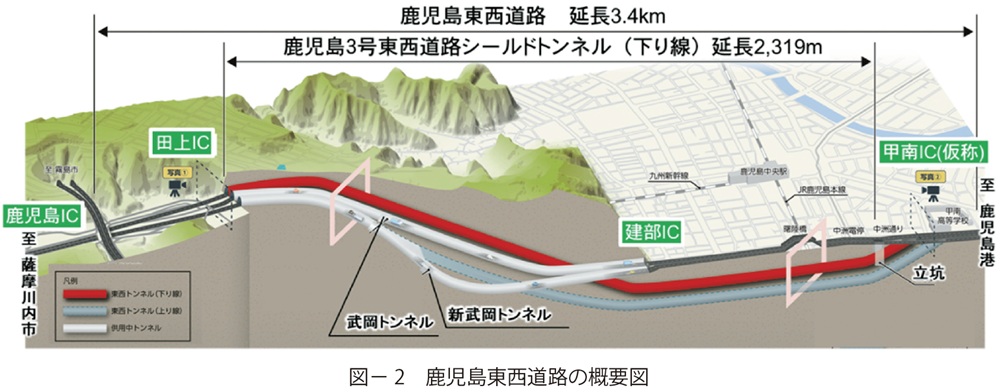

赤色で着色している部分が(仮称)東西トンネル(下り線)であり、供用中の武岡トンネル、新武岡トンネルに続く当該区間3本目のトンネルとなる。そのうち、延長2,319m のトンネル区間はシールド工法を採用した(図- 2)。

3.工事の進捗状況

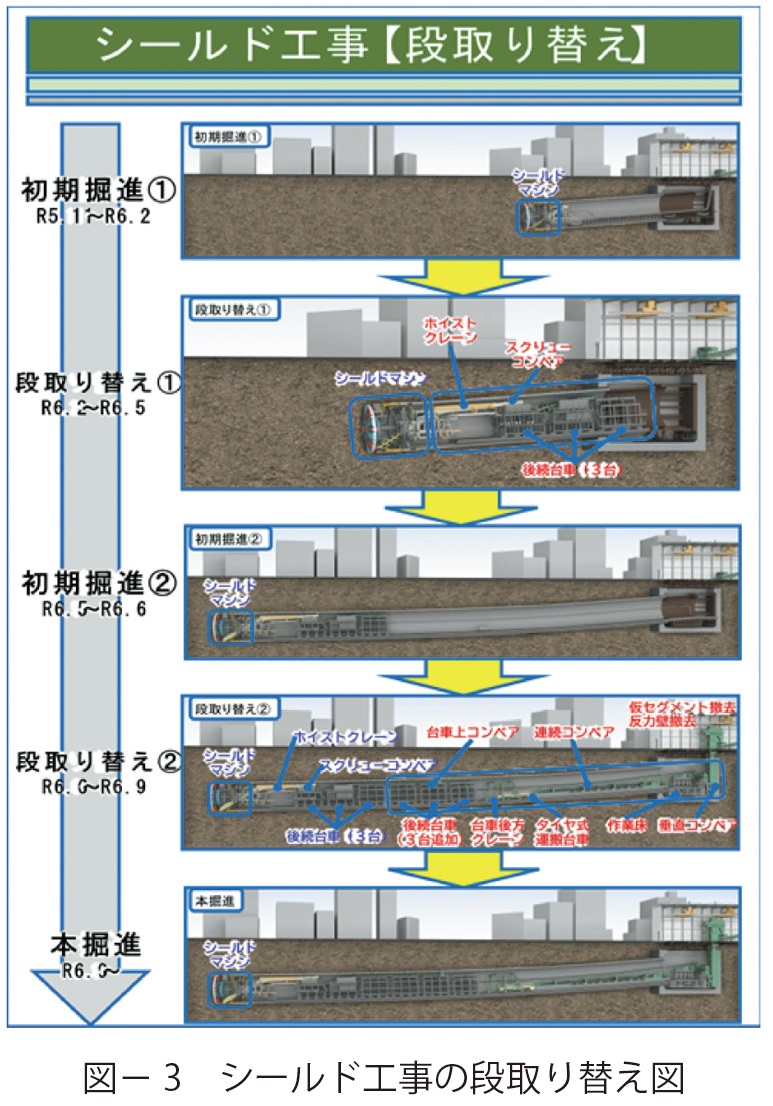

令和5年11月のシールドマシン発進以降、初期掘進(初期掘進①、②)やシールドマシン後続の設備関係の準備(段取り替え①、②)を進め、設備関係の準備が完了した令和6年9月から本掘進を開始した(図- 3)。

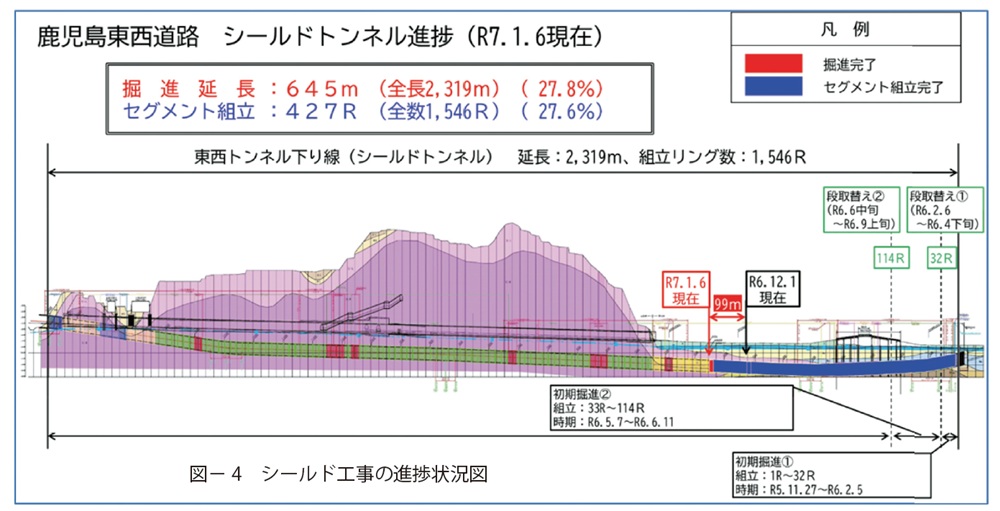

令和7年1月現在で645m(全体2,319m)を掘進しており、市街地部における鹿児島市電の直下や、JR九州の軌道直下を掘進し、問題なく通過した(図- 4)。

4.施工上の課題

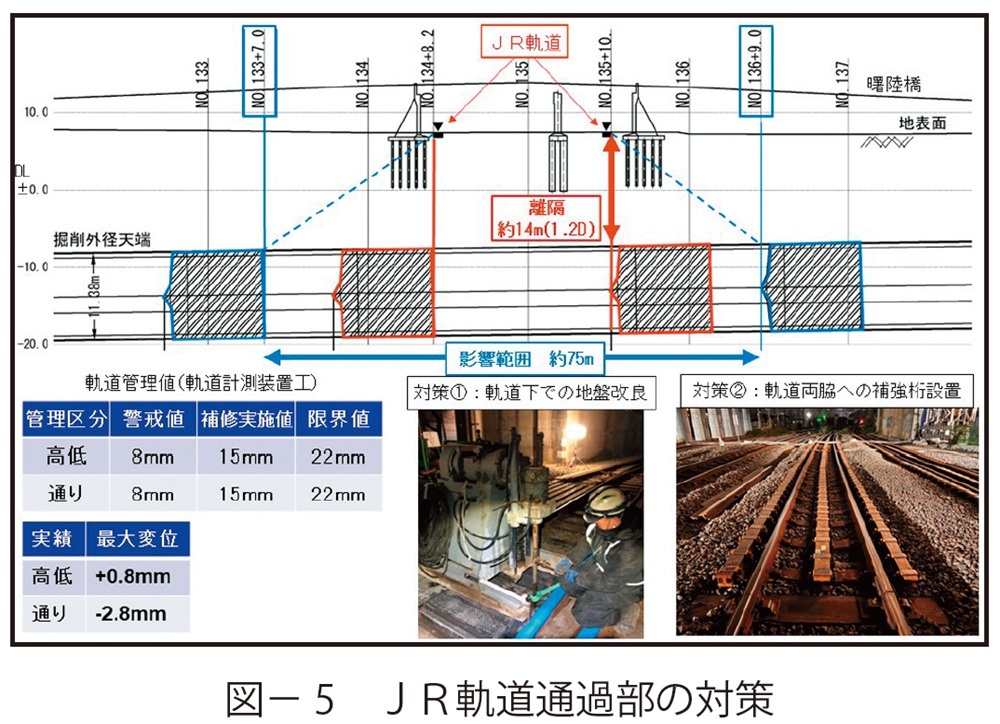

(1)JR軌道直下の交差・近接施工

甲南IC側から発進して約200m進んだ位置に、重要施設であるJR九州の軌道と交差及び近接する。軌道とトンネル天端の離隔は約14m、影響範囲の延長は約75mである(図- 5)。

安全にシールドを通過させるため、JR軌道敷地内で2つの対策工事を実施した。

1つ目は、軌道下の地盤改良工事を実施。2つ目は、軌道の両脇に補強桁の設置を行った。

併せて、シールド通過前~通過後において、軌道変位の自動計測を行った。

軌道計測の結果は、管理値に対して、実測値は「高低差」は+0.8mm、「通り」は-2.8mmであり、一次管理値に相当する警戒値よりも小さい値で収束しており、軌道直下を無事に通過した。

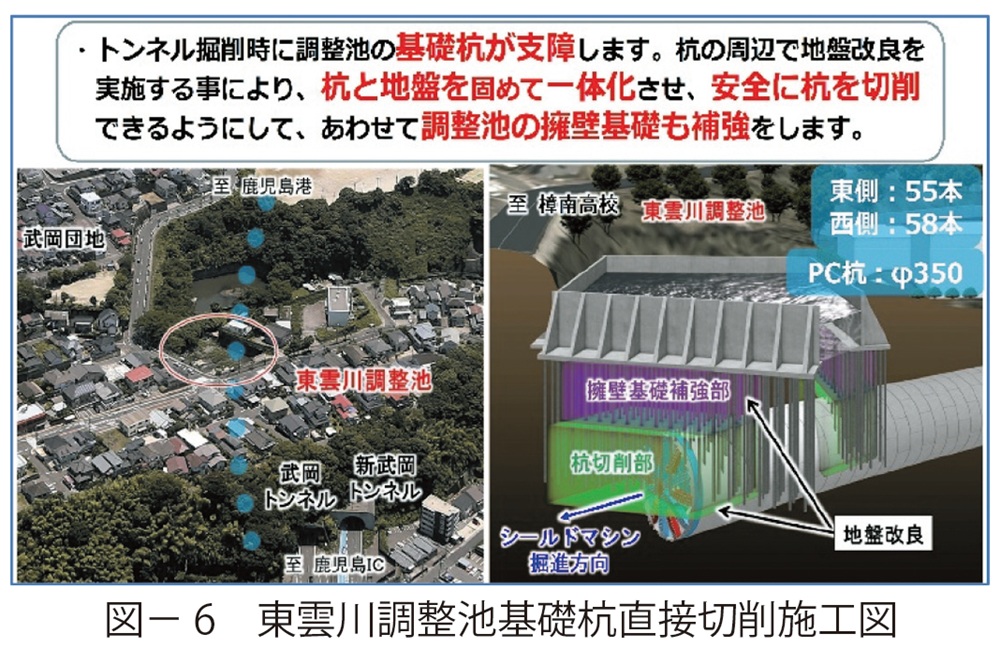

(2)東雲川調整池の地盤改良

到達坑口の約200m手前に鹿児島市が管理する防災上の調整池(東雲川調整池)があり、調整池擁壁の支持杭とトンネルが干渉するため、シールドマシンの仕様は、支持杭(PC 杭φ 350mm)を直接マシンで切削できるカッターの仕様としている(途中のビット交換はなし)。

図- 6 のイメージ図の緑で着色している部分は、シールドマシンで杭を細かく削れるように(杭が大割れしないように)杭周辺の地盤改良を行った(図- 6)。

緑の上部の紫で着色している部分は、調整池の擁壁が直接基礎として安定するように擁壁底盤下まで地盤改良を実施した。地中障害物切削時は、掘進速度3 ~ 5mm /分で掘進予定している。

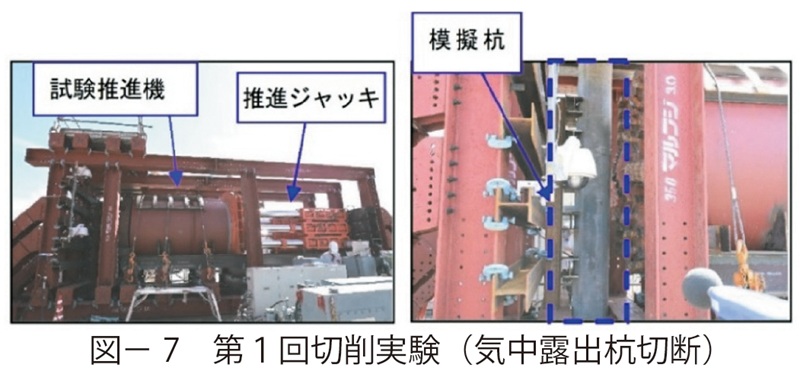

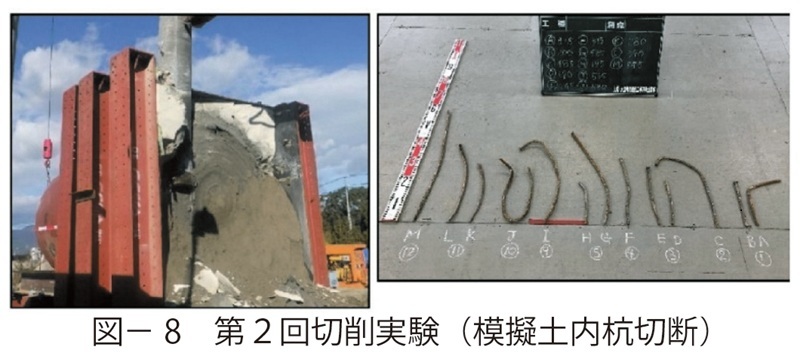

なお、事前に実験を行い所定の速度で掘進すれば、PC杭が切削できることを確認済みである(図- 7、図- 8)。

(3)田上到達側坑門工

到達側の田上坑口部は、坑口上部が急傾斜地である崖地で、かつ交通量が非常に多い供用中道路に挟まれた狭隘な場所であり、急傾斜地からの側方土圧に抵抗する擁壁施工に着手するため、路面覆工の準備工事を進めている(第1車線のみ)。なお、急傾斜地に近接した工事のため、地表面計測器、地中傾斜計を用いて斜面変動を確認しながら、問題(一次管理値未満)がないことを確認して施工を行っている(図- 9)。

5.安全管理

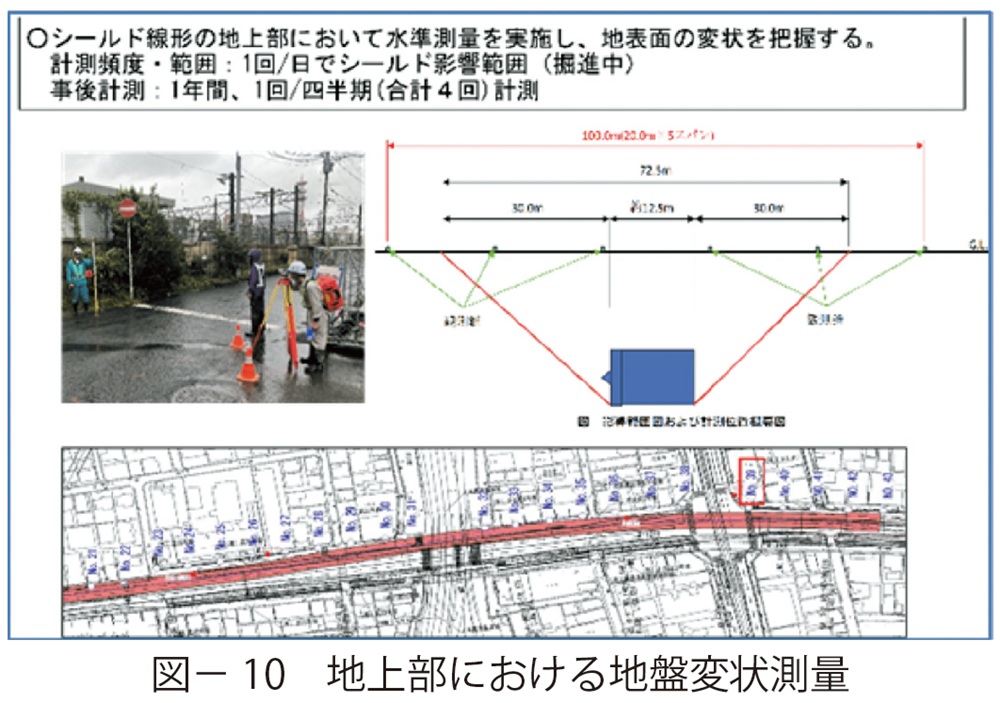

(1)地上部における地盤変状測量

図-10 に図示してあるように、シールドマシン前後の全長約70m の範囲を影響範囲とし、水準測量を実施して地表面の変状を把握している。計測頻度は、シールド影響範囲を1回/日で計測し、シールドが通過して影響範囲から外れた後は、1年間、1回/ 四半期(合計4回)の頻度で計測を行っている(図- 10)。

事後の測量結果を含めて、現在のところ異常はない。

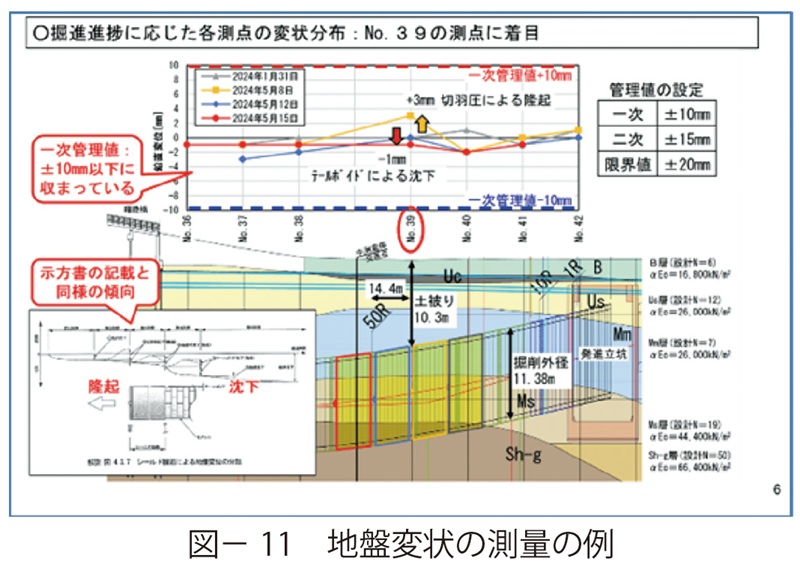

図-11 の資料は地盤変状測量結果の一例である。グラフは、シールドの掘削進捗に応じた各測点の変状分布を示しており、グラフの色と、下の縦断図のシールドの位置の色を対応させている。特に、No.39 の測点に関して着目すると、シールドが近づくことによる隆起傾向や、シールドが通過した後に沈下傾向にあることが分かる。変位量は一次管理値の± 10mmに対して、+ 3mmから-1mmと十分小さな範囲であり、地盤変状を確実にコントロールした掘進管理が出来ているものと考えられる。なお、これらの隆起や沈下の傾向は、「トンネル標準示方書」に記載されている内容と同様の傾向である(図- 11)。

(2)切羽圧の管理

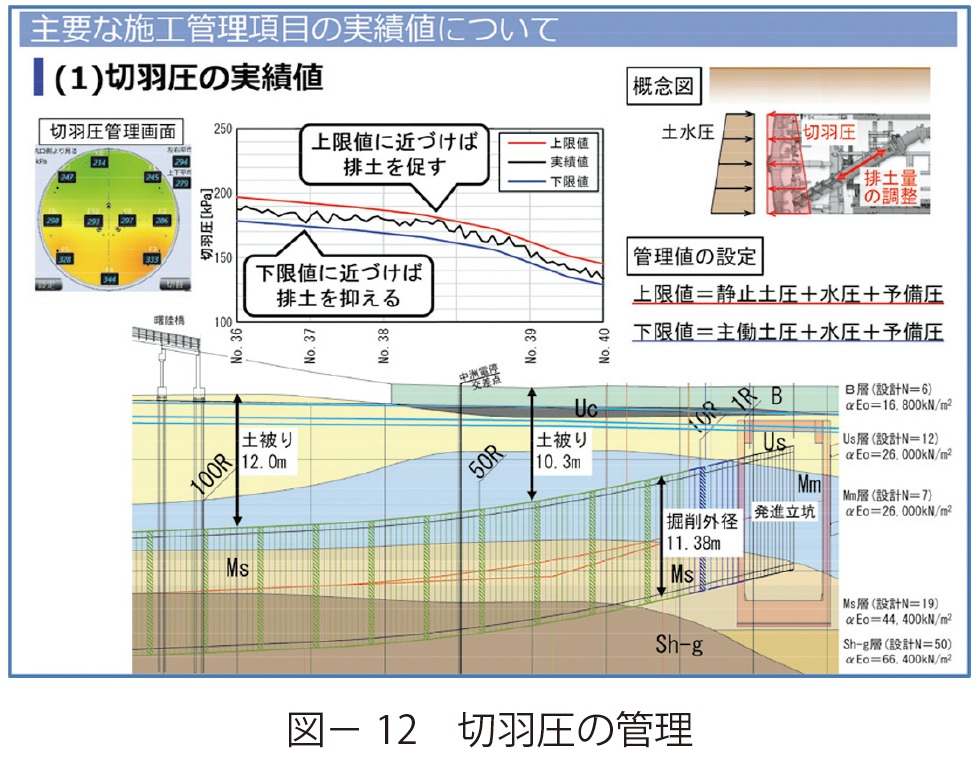

以降について、主要な施工管理項目である、切羽圧、排土率、裏込め注入について、説明する。

切羽圧は、図- 12 の概念図に示すように掘削時に作用する土圧と水圧に対抗させて、掘削面の圧力バランスを保つことで、周辺への影響を小さくさせるための圧力であり、左上の切羽圧管理画面に示すように、左右上下に設置した10個の圧力計により、切羽圧をリアルタイムに計測している。管理値の設定は、上限値を静止土圧より、下限値を主働土圧より設定している。

また、本工事では、縦断勾配が大きい区間があるため、土被りに応じてセグメント1 リング毎(1.5m)に管理値を設定している。

切羽圧の実績値をグラフ上に黒線で示しているが、赤線で示す上限値と、青線で示す下限値の範囲に収まっており、良好に管理できていることが確認できる。

これは、右上の概要図で示すように、切羽圧と排土量には連動があることから、切羽圧が上限値に近づけば排土を促して切羽圧を下げる、逆に切羽圧が下限値に近づけば排土を抑えることで切羽圧を上げる、という手法で施工管理をすることで、管理値の中で施工管理を行うことに努めている(図- 12)。

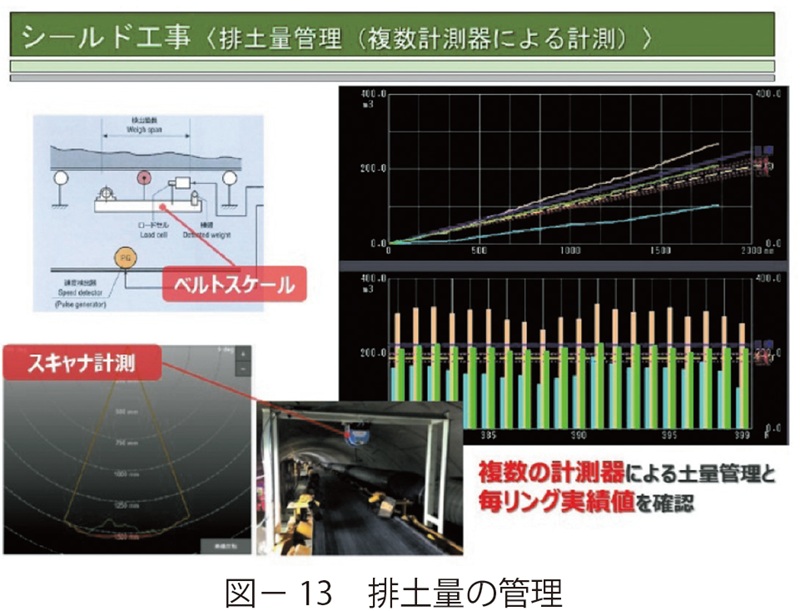

(3)排土量、排土率の管理

排土量はレーザースキャナー(体積)とベルトスケール(重量)の2種類で管理し、計測結果をリアルタイムで反映させることとした(図- 13)。

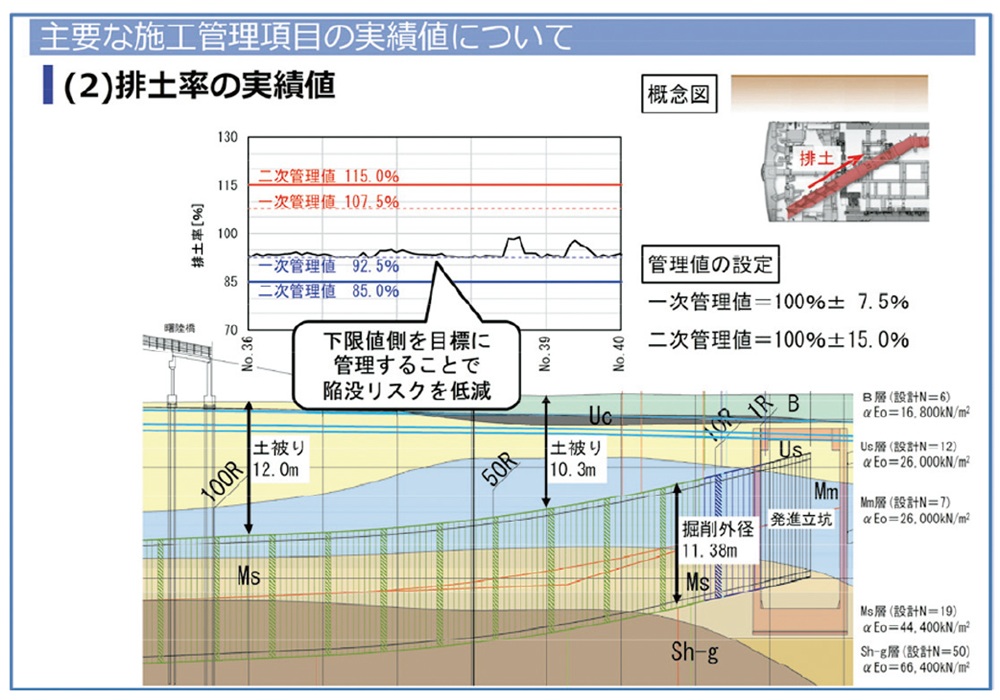

また、排土率は、掘削断面積と掘進距離から求まる理論上の排土量を、排土率100% として、1次管理値± 7.5%、2次管理値± 15%として設定した。これは東京外かく環状道路の、陥没事故の再発防止対策資料を参考に設定した。

実績値は、一次管理値の範囲内で排土できていることが確認できる。

本工事においては、管理幅の中でも下限値側を目標に管理をしており、排土量を抑える、つまり過剰な排土を抑えることで、陥没リスクの低減を図っている(図- 14)。

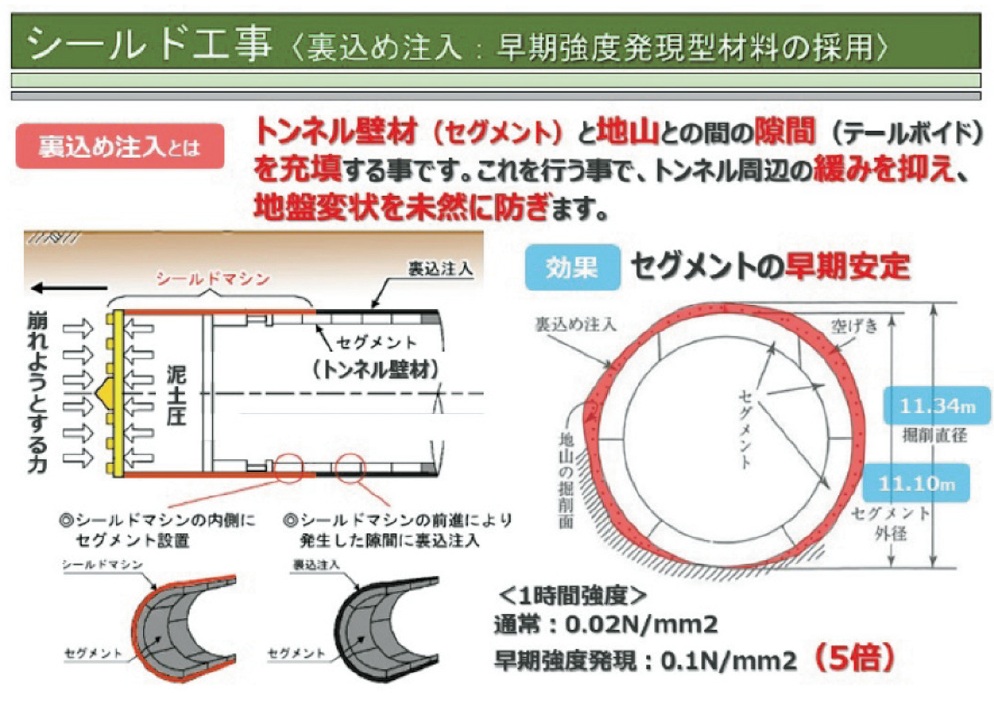

(4)裏込め注入の管理

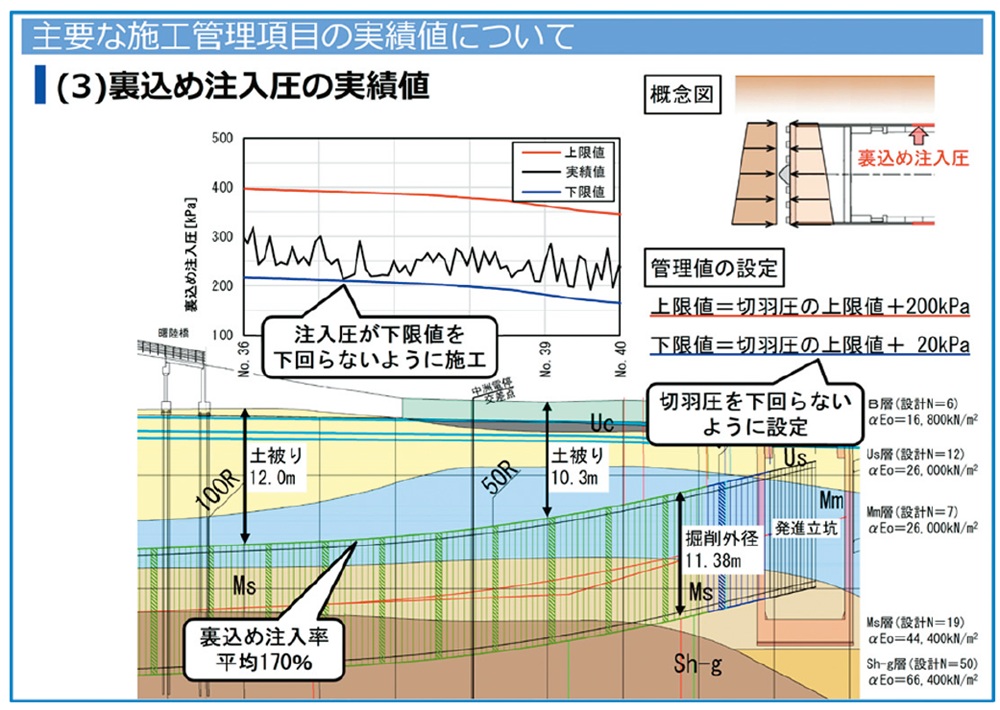

裏込め注入は、セグメントと地山との隙間であるテールボイドを、掘進が進むのと同時に充填し、地盤変状を防ぐためのもので、注入圧力と注入量で管理している。管理値の設定は、切羽圧の値を下回らないよう、切羽圧の上限値に対して、プラス20キロパスカルから200キロパスカルの範囲で設定している(図- 15)。

実績値は、上限値と下限値の範囲の中で管理できていることが確認できる。

なお、この区間の裏込め注入率は平均170パーセントとなっており、テールボイドに、確実に裏込め材が注入できていることを確認している。

この値は「トンネル標準示方書」に示されている一般的な裏込め注入率の数値130 ~ 170パーセントの中で、相対的に高めの数値となっている。この原因として、当該地盤が火砕流由来のシラス地盤であり、多孔質な土粒子構造を有することから、地盤の中の空隙が相対的に大きいことが挙げられる。現場では、シラス地盤という特殊な地盤に対応しながら、周辺地盤への影響を抑制できるように、施工管理を行っている(図- 16)。

主要な施工管理値については、以上である。

6.おわりに

シールドマシンは令和5年11月に発進し、約3割掘進が完了した。現在、土被りの小さい市街地部を掘進しており、その間、重要施設である鹿児島市電の直下や、JR九州の軌道直下を問題なく通過した。

今後は山岳部の掘進に入り、到達は令和7年の秋頃を予定しているが、シールドトンネルが無事に到達するよう安全第一で工事を進めたい。