道路震災対策の変遷と方向性

~兵庫県南部地震からの30年と今後の展望~

~兵庫県南部地震からの30年と今後の展望~

国立研究開発法人土木研究所

構造物メンテナンス研究センター

耐震研究監

構造物メンテナンス研究センター

耐震研究監

片 岡 正次郎

キーワード:道路震災対策、国土強靭化、シミュレーション、V&V、デジタルツイン

1.はじめに

2024年元日に発生した能登半島地震(M7.6)では多くの道路構造物が被災し、緊急・復旧活動にも支障が生じた1)。同年9月20日からの大雨でも土砂災害による交通の途絶が能登半島で発生している。

道路法第29 条には「道路の構造は(中略)通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない」と定められている。この要求のもと、道路構造令をはじめ道路橋示方書や道路土工構造物技術基準などの技術基準が策定されている2)。しかし通常ではない、一定のレベルを超える災害では、上記のように道路に被害が生じ、安全な交通が脅かされる場合もあるのが現状である。

道路構造物また道路ネットワーク(以下「道路NW」という)としても甚大な被害を受けた1995年1月17日の兵庫県南部地震から30年が経つ。本稿ではこの30年の道路の地震被害と震災対策を振り返り、どのような被害が発生し、それをどう受けとめ対策が進められてきたのかを概観するとともに、道路NWの強靭化の目標達成に向けたシミュレーション技術の開発・活用の展望を述べる。なお本稿は文献3)に加筆し再構成したものである。

2.1995年兵庫県南部地震の被害と対応

兵庫県南部地震の発生前から建設省(当時)では、「所管施設の地震に対する安全性等に関する点検について」等の通達に従って橋、トンネル等の震災点検を行い、要対策箇所を選びその整備に努めていた。第1 回の震災点検(1971年4月)は、高架橋の落橋被害が生じた1971年2月の米国サンフェルナンド地震(Mw6.6)を契機に実施され、その後も1978年宮城県沖地震(M7.4)などの被害地震や技術基準の改定を機に第5 回(1991年5月)まで実施されていた。1988年に初版が発刊された道路震災対策便覧4)には、切土のり面・斜面、盛土、橋、トンネル等の耐震性判定法、対策工法、対策実施例が記載され、橋梁取付盛土の補強や橋脚のRC巻立て等が進められていたことがわかる。

(1)被害と課題

そのようななか、1995年兵庫県南部地震(M7.3)では計46径間の落橋(写真- 1)など道路構造物にも甚大な被害が生じた。個々の構造物の被害のみならず沿道建物の倒壊等も加わり、道路NWに重大な機能障害が生じて緊急・救急活動に深刻な影響を与えた。これらの被害を踏まえ、どのように道路構造物の耐震性を診断するのか、また効果的に耐震性を確保していくにはどのように優先度を付けるべきかが課題になった5)。

(2)復旧仕様と優先的な補強

建設省は地震発生の41日後に早くも「兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る仕様」(以下「復旧仕様」という)を策定し、その目標とする耐震性を「今回の地震に余裕をもって耐えられる構造であること」とした。このように復旧仕様では、目標とする橋の耐震性を「どんな状況に対してどんな状態を目指すのか」という現行道路橋示方書にも通じる形で明示している。

同年5月には当面、新設や補強にも復旧仕様を準用することを道路管理者に通知した。補強については被災状況を踏まえ、緊急度の高い橋(複断面区間や跨線橋、跨道橋等)のうち古い基準を適用したRC単柱橋脚及び落橋防止装置の補強を優先的に実施するものとした。

(3)緊急輸送道路の指定

同年7月に施行された地震防災対策特別措置法では、都道府県知事による地震防災緊急事業5箇年計画の作成が規定され、地震防災上緊急に整備すべき施設として「緊急輸送を確保するため必要な道路」の整備を同5 箇年計画に定めるものとしている。建設省は翌1996年の1月に、1983年以来となる防災業務計画の大幅な修正を行った。1983年版でも、同計画のうち「東海地震の地震防災対策強化地域に係る建設省地震防災強化計画」には「緊急輸送を確保するため、橋梁、トンネル等の耐震化等を推進する」との記載がある。1996年版には一般の震災対策として緊急輸送の確保が位置付けられ、そのために必要な緊急輸送道路の耐震性向上を図るものとされた。

これらを背景に建設省道路局は1996年5月、緊急輸送道路NW計画等を策定し、地震発生後の緊急輸送を確保するための効率的な地震対策の推進を図るよう道路管理者に通知した。また同年8月、道路局は道路防災総点検を実施するよう道路管理者に通知した。その際、緊急輸送道路等の効果的・計画的な震災対策のための基礎データとなるよう、専門家の意見を踏まえた点検要領の作成や点検結果のデータベース化が行われた6)。

このように優先的に耐震化する路線を緊急輸送道路として明確にしたことは、効果的に震災対策を進めるうえで重要であった。2024年6月に修正された国土交通省防災業務計画においても、緊急輸送道路NW計画に基づき、震災時にも必要な輸送機能を確保できるよう緊急輸送道路の重点的かつ計画的な耐震補強を推進するものとされている。

3.その後の被害地震への対応

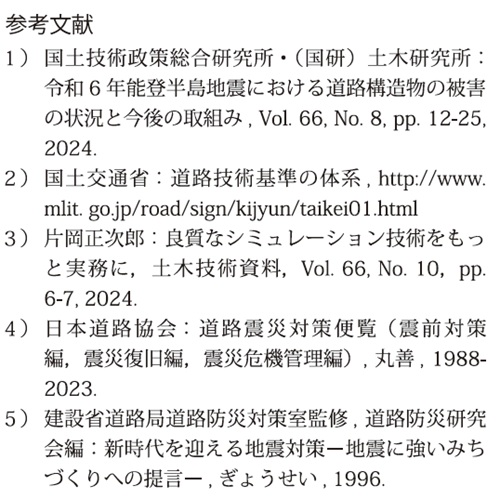

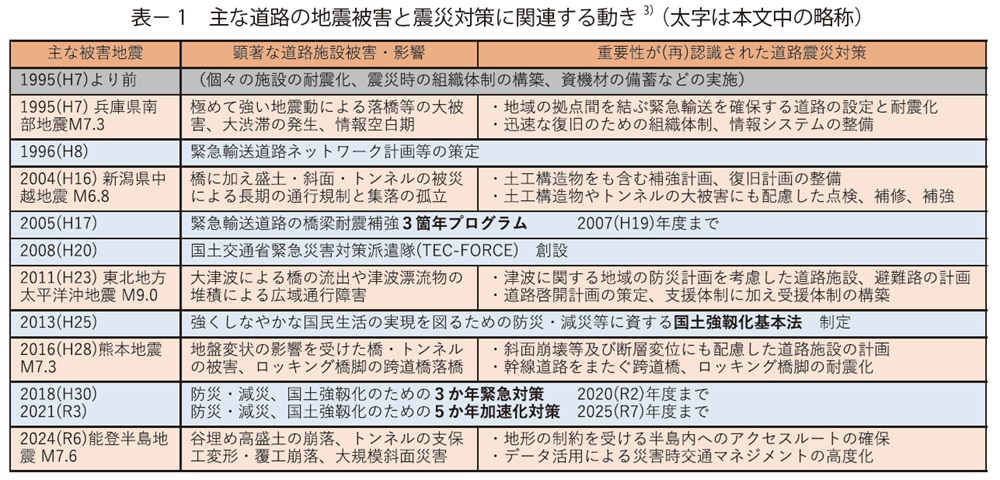

表- 1 は道路震災対策便覧4)等を参考に、兵庫県南部地震とその後の主な地震の道路に関する被害、および震災対策に関連する動きをまとめたものである3)。ここでは省略しているが、この間、動的解析が道路橋の耐震性照査法の標準になるなど、耐震設計法の見直しや耐震技術の開発も逐次行われている7)。以下、地震ごとに被害とその後の震災対策の動きを振り返る。

(1)2004年新潟県中越地震

震度7を観測した川口町等で兵庫県南部地震と同等の強い地震動が観測されており、橋に加え盛土・斜面・トンネル等も大きく被災し、長期の通行規制が行われた。

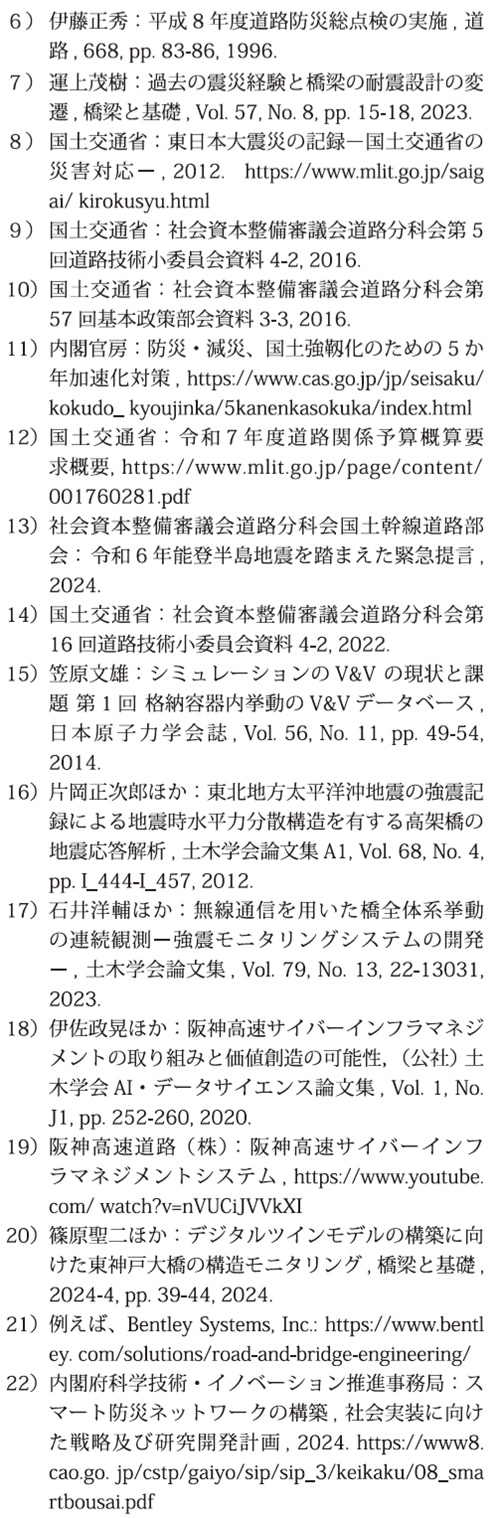

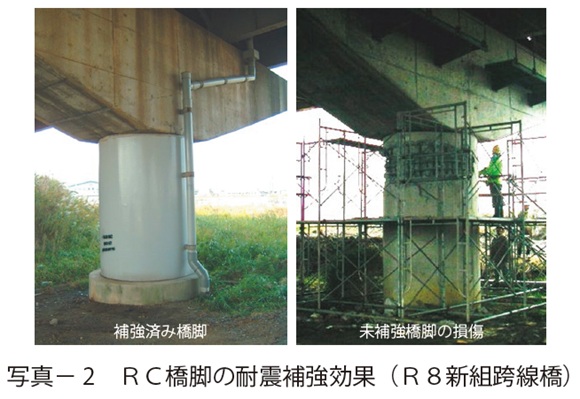

道路橋の被災事例として、上り線と下り線で被害の有無が分かれた国道8号新組跨線橋を写真- 2 に示す。鋼板巻立てによる補強済みの上り線の橋脚は無被害であったのに対し、未補強の下り線の橋脚には軸方向鉄筋の段落し位置で損傷が生じた。隣り合う上り線と下り線で揺れの大きさはほぼ同じと考えられ、この被害の差異は耐震補強の効果を実証してみせた。

さらなる大地震の逼迫性も指摘されていた状況から、国土交通省は2005年度より3 箇年プログラムを実施することとし、道路管理者に通知した。このプログラムは、被災時の緊急活動に重要な役割を果たす緊急輸送道路の橋梁について、落橋等の甚大な被害を防止し、効率的に緊急輸送道路としてのネットワークを確保することを目的としたものである。3箇年プログラムでは、RC橋脚の段落し部に対する繊維材巻立て工法の適用など、コスト縮減、工期短縮等に配慮した対策工法の選定に努めることとされた。言い換えれば、補強後の耐震性が必ずしも新設橋梁と同等にならないことを許容する一方、重要な区間の補強を効率的に進めることで、早期の効果発現を狙ったものであった。

(2)2011年東北地方太平洋沖地震

この地震が引き起こした巨大津波は、橋の流出被害や漂流物の堆積による広域通行障害を生じさせた。地震動と津波に福島第一原子力発電所の被災による放射能の影響も加わり、事前の想定を超えた事態になったことから、超過外力への備えとして粘り強さやフェールセーフの重要性が再認識された。その教訓から2012年に制定された国土強靭化基本法では、交通を含む社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されることが基本方針の一つに定められた。

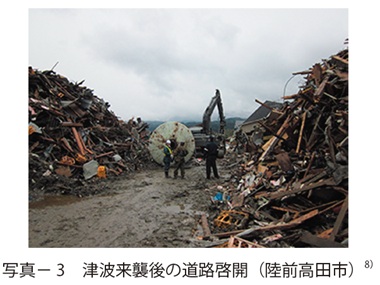

道路交通機能の復旧にはまず道路啓開(写真-3)が必要であった。道路啓開とは、緊急車両等の通行のため、早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な段差修正等により救援ルートを開けることをいう。東北地方整備局は「くしの歯作戦」8)と呼ばれる道路啓開活動により緊急輸送道路の機能を確保し、人命救助や緊急物資の輸送に大きく貢献した。これを機に事前に道路啓開計画を策定しておくことの重要性が認識され、首都直下地震道路啓開計画、また南海トラフ地震を想定した中部版「くしの歯作戦」・四国広域道路啓開計画・九州道路啓開計画などの策定・公表が進められた。

(3)2016年熊本地震

益城町で前震・本震2 回の震度7を記録するなど強い揺れが続発したことに加え、斜面崩壊や断層変位の影響もあり、橋、土工構造物、トンネルいずれの構造物にも大きく被災したものが見られた。

九州自動車道をまたぐ跨道橋の落橋を写真- 4に示す。これは上下端がピボット支承で水平力支持機能のないロッキング橋脚の橋であり、強い揺れにより横変位拘束構造が破壊されて上部構造が大きく水平変位し、自立できないロッキング橋脚ごと横倒しになったものと考えられている9)。

この被害を受け国土交通省は、高速道路・直轄国道や同道路をまたぐ跨道橋等のロッキング橋脚を補強する方針、ならびに高速道路や直轄国道をまたぐ地方管理の跨道橋に関しても少なくとも落橋・倒壊を防止するための対策を推進する方針等を示し10)、2022年度までに前者は約450橋、後者は約430橋の対策が完了している。

熊本地震等の災害から得られた知見を踏まえ、政府は自然災害に対する国の脆弱性を評価するとともに重要インフラの緊急点検を実施し、2018年に国土強靭化基本計画の見直しを行った。本計画には特に緊急に実施すべき施策の達成目標、実施内容、事業費等を明示した3 か年緊急対策が位置付けられた。さらに2020年に閣議決定された5 か年加速化対策11)では、国土交通省の国土幹線道路NWの強靱化の目標として「発災後概ね1日以内に緊急車両の通行を確保し、概ね1週間以内に一般車両の通行を確保する」ことが掲げられ、高規格道路と代替機能を発揮する直轄国道とのダブルネットワークの強化等が進められている。

(4)2024年能登半島地震

兵庫県南部地震以来、耐震設計基準の改定や緊急輸送道路の耐震補強等を進めてきた結果、橋脚のせん断破壊等による落橋・倒壊などの致命的な被害は生じていない。一方、橋台背面アプローチ部の変状に伴い通行機能が損なわれ、早期の復旧の支障となった事例が多く見られた1)。アプローチ部の補強土壁が崩壊した国道249号烏川大橋を写真- 5 に示す。また、沢埋め高盛土の大被害や地山の大規模な変形によるトンネル覆工コンクリートの崩落も発生し、道路NWが寸断された。

これらの被害にどう対応していくかは、技術基準類の見直しを含め検討中の部分もあるが、高盛土の集水地形箇所の点検・対策や道路啓開計画の見直しが見込まれている12)。なお、能登半島地震を踏まえ2024年6月に修正された国土交通省防災業務計画には、5か年加速化対策と同様の「発災後おおむね1日以内に緊急車両の通行を確保し、おおむね1週間以内に一般車両の通行を確保」という目標が追記された。

4.道路震災対策の進化に向けた展望

ここまで概観してきたように、この30年、直下地震・巨大地震の甚大な被害を教訓に順次対策が進められてきた一方、最近でも災害は頻発しており、道路の交通機能障害が復旧の遅延につながることも多い。平常時の経済合理性追求により、道路の交通機能もサプライチェーンはじめ緊密に連携する複雑なシステムに組み込まれ、機能障害の影響が一層多方面に波及するようになってきた。このように道路の交通機能維持への社会の要請が高まり続けている状況下で、道路NWの強靭化の目標が具体化されたことの意義は大きい。

(1)シミュレーション技術の必要性

能登半島地震でも一部の施設の耐震性1)、半島内へのアクセスルートの確保13)が課題となっており、今後も目標達成に向け、災害対策事業や道路NWのリスク評価、技術基準類の整備等に取り組んでいく必要がある。また、現在の想定を超える強い地震動やその続発、津波や断層変位、複合災害の可能性もあるため、設計上具体的に想定しない事象に対しても被害を軽減し、復旧を容易かつ迅速にする工夫も求められている。

これらの取組みにあたり、個々の道路施設や道路NWとしての性能が目標に達しているか、また構造的な工夫等による被害軽減や復旧の迅速化がどの程度かを評価し、さらに進化させていくために、良質な構造解析技術などの数値シミュレーション技術を今まで以上に積極的に実務に取り入れる必要があると考える。過去の損傷事例や実験に基づく知見は当然重要であり、国土交通省では、適用基準の違いなどから道路構造が有する安全余裕の違いを基本としてリスクを相対評価する「道路リスクアセスメント要領(案)」を策定している14)。一方、様々な設計外事象も考慮したうえで、補修補強や新形式構造の導入で複雑化・多様化した道路施設の性能を評価するには、シミュレーション技術に頼らざるを得ない。作用や構造を変化させ何度でもストレステストを試行できるのは、仮想空間ならではの強みである。

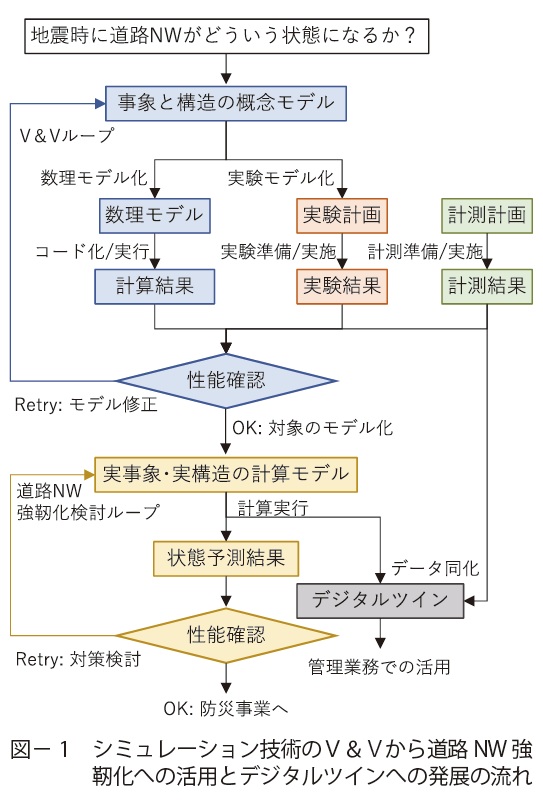

(2)作動性検証と性能確認(V&V)

シミュレーション技術を道路の性能評価に活用し対策技術を進化させるには、それ自体の信頼性を検証する仕組みが必要である。シミュレーション技術の信頼性評価は、計算コードが作成者の意図通りに動くという作動性の検証(verification)と、計算結果が実現象を表現する性能の確認(validation)に分けて行うことが標準となっており、2つのフェーズを合わせてV&Vと呼ばれる15)。

筆者は汎用コードを用いて高架橋の地震応答観測記録の再現シミュレーションを試みたことがある16)が、地盤・橋脚・橋桁の3地点のみの観測では8径間470mの橋全体の挙動を十分把握することができず、部分的な再現に留まった。この例では汎用コードの作動性は問題ないとしてよいが、性能の確認は一般に不十分と評価される。

このように性能確認のフェーズでは、実現象の計測データや実験データが決定的な役割を担うことから、例えば原子力の分野では格納容器内の核分裂生成物挙動等の実験データベースが公表され、性能評価に活用されている15)。道路分野においても、実験施設とその運営体制、道路施設の挙動計測体制そして実験・計測データベースの集約と共有を図る必要がある。そうすることで、シミュレーション技術の性能確認を積み重ね、品質の保証されたシミュレーション技術として実務に適用しつつ、さらに改良を重ねていくことが可能になる。

国土技術政策総合研究所では2020年度から、1橋につき10~60箇所程度にセンサーを設置した橋の全体挙動観測を全国の25橋で実施し17)、動的解析コードの性能確認や改良等のための計測データの蓄積を進めている。精緻なモデルを用いるシミュレーションほど入力パラメータが増大するため、それらを根拠とともに設定していくには充実した実験・計測データベースが必要になる。

(3)デジタルツインへの発展

着目する実現象を十分な信頼性で再現可能な計算モデルとシミュレーション技術が実用になれば、リアルタイムに実測データを取り込み、道路NWの状態を仮想空間上にシミュレートしたデジタルツインを管理業務に活用することも視野に入ってくる。ここまでの流れのイメージを図- 1 に示す。

例えば阪神高速道路では、構造物をはじめ現実世界の様々なデータをセンサー等で収集・蓄積し、仮想空間で創出した情報等をもとに人が最適な意思決定を行っていく次世代のインフラマネジメント実現に向けた研究を進めている18)、19)。その一環として、長大橋の振動モニタリングデータを用いた構造同定によるデジタルツインモデルの性能確認20)なども行われている。

海外では道路計画、施工管理計画や橋の維持管理にデジタルツインを活用し、コスト削減につなげている実例がいくつもある21)。また、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の課題「スマート防災ネットワークの構築」では、防災デジタルツインを活用した科学的な被害想定の実現に向け、モデル生成、計算、結果の可視化・分析の一連の自動化を目指した研究開発が進められている22)。

5.おわりに

ここまで、兵庫県南部地震から30年間の道路の地震被害と震災対策を概観するとともに、道路NWの強靭化の目標達成に向けたシミュレーション技術の開発・活用の展望を述べた。

前提条件や進行手順が比較的明確な施工管理等とは違い、災害はいつどこで発生しどういう状況になるのか予測が難しいため、対策は被害が発生してからの後追いになりがちであった。複雑化した社会の弱点を見抜くことが人には困難であれば、近年長足の進歩を遂げた計算機、シミュレーション技術やAIの力を借りるのは自然な流れである。

一方で、高度なモデル化とシミュレーションを駆使しても災害の確実な予測は困難であるから、コストに見合う成果が得られないとの声も聞く。

前述した実験・計測データとの比較を通じた信頼性向上やモデル生成の自動化等によるコスト減に努めることはもちろん、ばらつきのある予測結果をどう提示し、それをどう捉えて災害対策を進める根拠として活用していくのかという方法論が必要とされる。