石河内第一発電所関連橋梁群

~昭和初期の宮崎県・小丸川における河水統制事業~

~昭和初期の宮崎県・小丸川における河水統制事業~

宮崎大学 工学部工学科

土木環境工学プログラム 准教授

土木環境工学プログラム 准教授

嶋 本 寛

キーワード:小丸川、河水統制事業、選奨土木遺産

1.はじめに

令和6年度土木学会選奨土木遺産に、土木学会西部支部からは宮崎県木城町~日向市の「尾鈴橋」が認定された。尾鈴橋は、1938年(昭和13年)に県営電気建設部が設置され、小丸川河川統制事業(小丸川総合開発事業)に着手されたことを契機に、1950年(昭和25年)に完成したものである。尾鈴橋は、戦後初めて支間長100mを超え、恐竜を彷彿とされるフォルムが特徴の戦後復興期を代表する貴重な土木遺産である点が評価されたものである。

本稿では、まず昭和初期から現在までの宮崎県における水力発電事業と、宮崎県を流れる小丸川における河水統制事業について概説する。そして、その一環として建設された尾鈴橋を含む石河内第一発電所に関連する橋(「石河内第一発電所関連橋群」と称する)について紹介する。

2.宮崎県における水力発電事業と小丸川河川統制事業(総合開発事業)

(1)宮崎県における水力発電事業

宮崎県においては、1918年(大正7年)12月の県議会において水力発電事業経営の建議がなされて以来、全国有数の豊富な水資源の活用した水力発電を進めてきた。1938年(昭和13年)に小丸川河川統制事業の一環として県営電気事業が発足し、戦後は河川総合開発計画の中で水力開発を行い、これまでに小丸川をはじめとして綾川、三財川、大淀川、祝子川の5河川で6つの河川総合開発事業が完了している1)。

戦前に公営電気事業(県営発電)が行われた都道府県数は9であり、2018年現在まで行われているのは25 で、そのうち戦前から継続して行われているのは6 である。また、戦前の宮崎県においては、小丸川で初めてかつ唯一の県営発電が行われた2)。2020年(令和2年)現在において宮崎県企業局が運営している14発電所の最大出力の合計は15.9 万kW であり、全国公営電気事業者の中で水力発電において第3位の規模となっており、発電した電力は九州電力(株)に卸売りされている1)。

(2)小丸川河水統制事業

小丸川3)は、その源を宮崎県東臼杵郡椎葉村三方岳(標高1,479m)に発し、山間部を流下し、渡川等を合わせながら木城町の平野部を貫流した後に、下流部において切原川、宮田川を合わせ日向灘に注ぐ幹川流路延長75km、流域面積474km2の一級河川であり、宮崎県の5大河川の1つである。

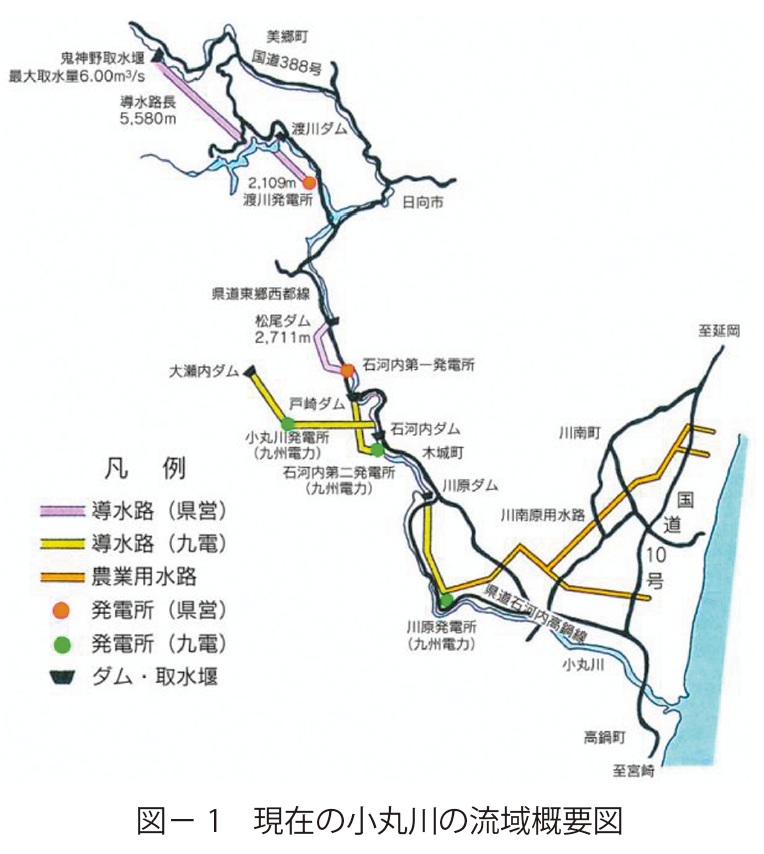

現在の小丸川の流域概要図4を図- 1 に示す。小丸川においては、下流の川原発電所および浜口ダムから建設をはじめ、ついで石河内第二発電所および戸崎ダムが着手された5)。それぞれの発電所は、1940年(昭和15年)および1943年(昭和18年)に運転を開始している。石河内第一発電所および松尾ダムは、1940年(昭和15年)に石河内第二発電所と同時に着工したが、戦況の悪化により工事が中断した。その後、1946年(昭和21年)に工事を再開し、インフレによる資金の確保、資材・労力の調達に困難を極めながら、1951年(昭和26年)に完成した。渡川発電所および渡川ダムは、1950年(昭和25年)に調査を開始し、1952年(昭和27年)に本体工事を着手した。その後、工期を延長の上、1956年(昭和31年)に完成した。

なお、戦時下で発電が開始された川原発電所および石河内第二発電所はそれぞれ1941年(昭和16年)10月、1943年(昭和18年)6月に、国策として設立された日本発送電(株)に強制出資になった。強制出資させられた全国の電力設備は、日本発送電(株)が解体された1951年(昭和26年)にもとの所有者に返されず、新しく発足した全国の9つの地域別民間電力会社に移された。もとの所有者はそれに異義を唱え、全国で復元運動が起こった。宮崎県においても、強制出資した2 つの発電所を県に復元するよう主張したが復元は実現せず、九州電力は県の行う小丸川総合開発関係その他の事業に協力し、2つの発電所の補償額3億円と事業協力費の計5億円を県に支払うという内容で合意した2)。

以上のように、小丸川の河水統制事業は戦争による事業中断などもあり、完成までに実に18年の歳月を要した。さらに、戦中戦後において一部の発電所の所有者の入れ替わりが生じた。なお、小丸川流域においては、上記の発電所に加えて九州電力(株)により小丸川発電所が1999年(平成11年)に着工され、2007年(平成19年)より順次運開されている。

3.石河内第一発電所関連橋群

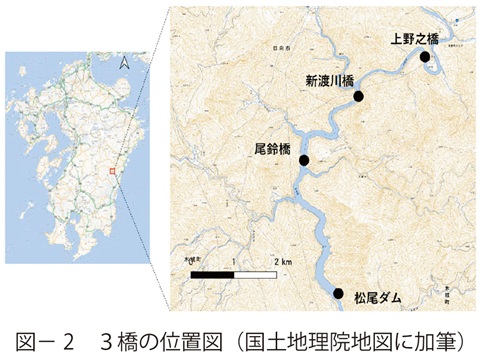

本章では、石河内第一発電所に関連して建設された上野之橋、新渡川橋、尾鈴橋の3橋からなる「石河内第一発電所関連橋群」について紹介する6)。それぞれの橋の位置図は、図- 2 の通りである

(1)上野之橋

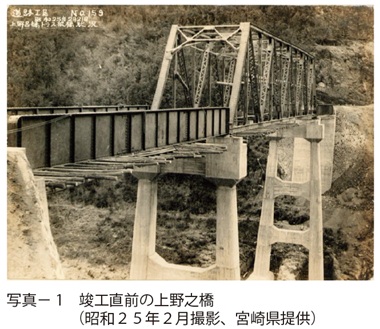

1950年(昭和25年)5月30日に竣工した上野之橋(写真- 1 および写真- 2)は、上部工は中央径間がスパン40mの下路式ワーレントラス、側径間がスパン20m の中路式鋼板桁橋で構成されている。上部工は一般的な構造であるが、下部工の橋脚をラーメン構造として工費を節約した。

(2)新渡川橋

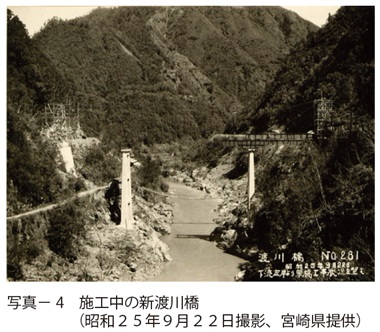

1950年( 昭和25年)12月20日に竣工した新渡川橋(写真- 3)は、上部工は中央径間40m、側径間20m の3 径間連続上路鈑桁橋で構成されており、全溶接としたことで鋼材を10 トンほど節約できた。下部構造は上野之橋と同様にラーメン構造が採用された。施工面においては、両側に立てられた木製の主塔間にケーブルを張って部材を吊り出すという当時として珍しい方法が採用された(写真- 4)。

(3)尾鈴橋

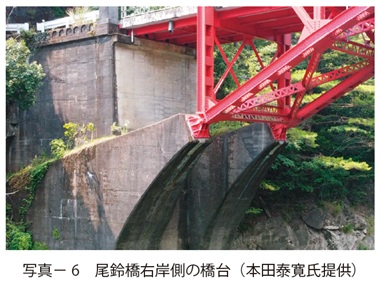

1951年(昭和26年)3月に竣工した尾鈴橋(写真- 5)は、中路式2 ヒンジブレースドリブアーチ橋であり、スパン長(100m)は当時としては最大である。径間をできるだけ短くするために突出式の橋台が用いられ(写真- 6)、曲面と部材の組み合わせにより恐竜の骨に例えられる繊細な外観となっている。幅員が小さいためライズをできるだけ低く抑え、アーチ全径間にわたって上横構を用いることで、横方向の安定の強化が図られている。構造形式はトラスドリブタイドアーチ橋とよばれ、小さな部材を組み合わせたトラスでアーチを構築するもので、特に山間部など部材の搬入が厳しいところで有効な形式の1 つである7)。

なお、架橋地点は河川から約50mの高さがあったため、当時としては珍しい斜吊りカンチレバーケーブルエレクション工法が採用された点が技術的な特徴である(写真- 7)。

4.おわりに

本稿では、昭和初期から現在までの宮崎県における水力発電事業と、宮崎県を流れる小丸川における河水統制事業について概説した後に、その一環として建設された尾鈴橋を含む石河内第一発電所に関連する橋(「石河内第一発電所関連橋群」と称する)について紹介した。

宮崎県は県土のおよそ75% が山地を占める山岳県であるが、戦前よりその地形的特徴を活かして県営発電を行い、県の振興を図ろうとしてきた。しかし、2015年(平成27年)度まで、国の指導により発電による利益を発電関連以外への用途の使用が許されず、一般会計への繰り入れを通じた県全体への貢献は不可能であった。それでも、県営発電事業収入は、「緑のダム造成事業」や、太陽光発電やマイクロ水力発電など環境に優しい再生可能エネルギーの導入などに活用されてきた。さらに、日本発送電(株)への強制出資の補償額および事業協力費として取得した九州電力(株)の株式およびその配当金は、戦前に計画されていた川原発電所下流のかんがい排水事業、未燈火地区への送電などに加え、地方創生、口蹄疫対策などに活用されている。そして、県企業局は流水占用料を県に対して納めている2)。したがって、県営発電事業は、県の振興に寄与しているといえるであろう。

一方、新渡川橋および尾鈴橋の設計者は、東京市土木部橋梁課で当時橋梁課長であった樺島正義の薫陶を受け、1924年(大正13年)に樺島設計事務所就職した曾川正之である8)。曾川正之は1955年(昭和30年)に建設されたわが国初の海峡横断橋である西海橋の設計に携わっている。西海橋も尾鈴橋と同じ工法であるカンチレバーケーブルエレクション工法で建設されており、その後、同工法はわが国における標準的なアーチ架設工法へと繋がった。したがって、尾鈴橋はわが国におけるアーチ橋の原点といっても過言ではないであろう。

謝辞

宮崎県県土整備部の皆様には、写真や資料提供などで多大なるご協力をいただきました。また、本稿の内容の一部は、土木学会西部支部・選奨土木遺産選考委員会における議論を参考にさせていただきました。本田泰寛委員長(第一工科大学教授)には、現況の橋梁の写真等を提供いただきました。ここに記して感謝申し上げます。

参考文献

1.宮崎県:事業の概要

(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kigyokyoku/shigoto/shokogyo/business/

electric/gaiyou.html)

(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kigyokyoku/shigoto/shokogyo/business/

electric/gaiyou.html)

2.堀川洋子,佐藤政良,石井敦:地域資源の視点からみた水力発電の利潤分配~近現代の宮崎県小丸川における県営発電を中心に~,農村計画学会誌,37 巻論文特集号,168-175,2018

3.国土交通省: 水管理・国土保全

(https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/

0907_omaru/0907_omaru_00.html)

(https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/

0907_omaru/0907_omaru_00.html)

4.宮崎県:小丸川水系

(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kigyokyoku/shigoto/shokogyo/business/

electric/ryuiki/omaru.html)

(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kigyokyoku/shigoto/shokogyo/business/

electric/ryuiki/omaru.html)

5.一般社団法人電力土木技術協会:でんたん第33 回 小丸川河水統制事業と渡川発電所( 宮崎県企業局),

https://www.jepoc.or.jp/magazine/magazine.php?_w=magazine&_x=kikan_detail&kikan_m_id=61&kikan_n_id=1760

https://www.jepoc.or.jp/magazine/magazine.php?_w=magazine&_x=kikan_detail&kikan_m_id=61&kikan_n_id=1760

6.林田隆治:石河内第一發電所及橋梁工事(2),土木技術,第6 巻第8 号,37-41,1951

7.九州橋梁・構造工学研究会編:九州橋紀行,172-173,1995

8.横河橋梁八十年史,1987