多軸式特殊台車による一括架設工法について

~県道鳥栖朝倉線鳥栖 基里 大橋~

~県道鳥栖朝倉線

佐賀県 県土整備部

河川砂防課

海岸・維持担当係長

河川砂防課

海岸・維持担当係長

柴 田 健 司

キーワード:多軸式特殊台車、一括架設、鳥栖基里大橋

1.はじめに

佐賀県では、交通の要衝として優位な立地特性をもつ県東部地区において、交通網の更なる充実による物流の効率化や周辺開発及び企業誘致を促進することにより、佐賀の輝く未来につなげる「佐賀県・鳥栖市サザン鳥栖連携プロジェクト」に取り組んでいます。

このプロジェクトの一環として、新たなスマートインターチェンジ(以下、スマートIC)の誘致や周辺アクセス道路の整備を行い、令和6年3月17日(日)にスマートICへのアクセス道路である県道鳥栖朝倉線、令和6年6月9日(日)に小郡鳥栖南スマートICが開通しました。

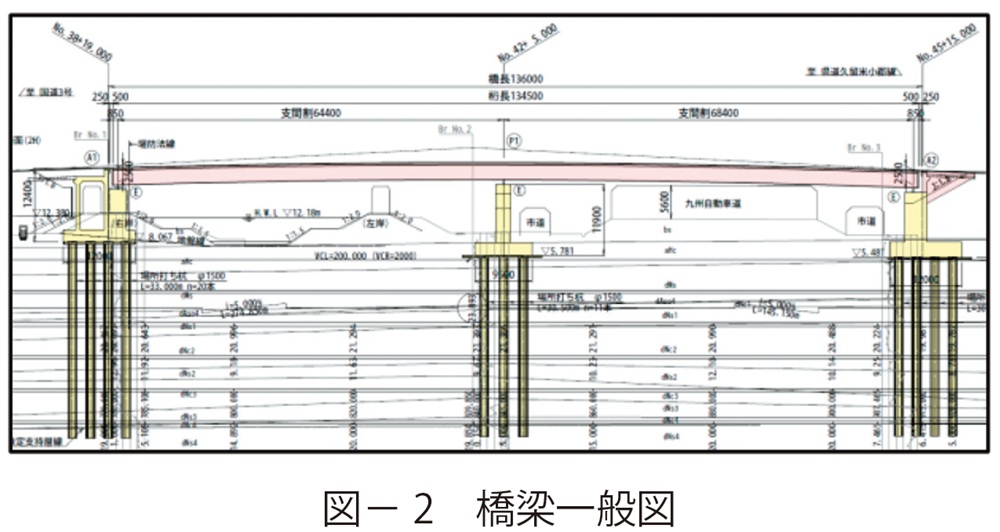

今回紹介する鳥栖基里大橋は、一級河川と高速道路を跨ぐ橋長136.0mの橋梁です。

高速道路を跨ぐ径間の上部工架設工事は、佐賀県では初となる多軸式特殊台車(以下、多軸台車)による一括架設を令和4年12月6日の夜から翌7日にかけて行いました。

本稿では、鳥栖基里大橋の工事概要や架設状況などについて紹介します。

2.工事概要

本工事の概要は次のとおりです。

工事名:鳥栖朝倉線(味坂SIC(仮称)工区)

道路改良工事(鋼橋上部工)

施工場所:佐賀県鳥栖市酒井東町外

工期:自 令和3年10月1日

至 令和5年9月29日

工事内容:鋼2 径間連続細幅箱桁橋

橋長 L=136.0m、幅員 B=13.8m

鋼重 W=753.1t

(うち高速道路跨道部)

桁長 L=72.6m、鋼重 W=415.5t

設計荷重:B活荷重

発注者:佐賀県 県土整備部 道路課

施工者:名村・MMB建設共同企業体

3.現場条件と架設工法

(1)現場条件

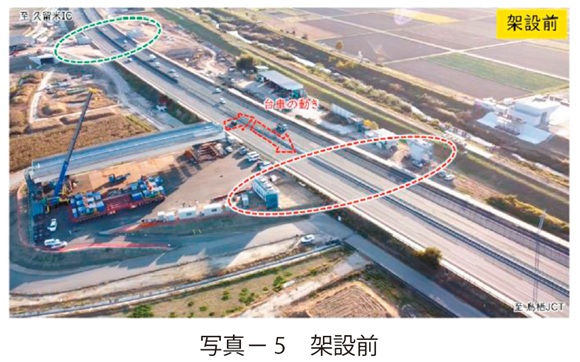

小郡鳥栖南スマートICは、鳥栖JCTから南に約3km、久留米ICから北に約6kmの場所に位置しており、そのアクセス道路として県道鳥栖朝倉線のバイパス整備を行いました。

また、約0.4km南には、西日本高速道路株式会社九州支社(以下、ネクスコ)によるスマートIC本体の工事が、東側では、福岡県区間の鳥栖朝倉線道路整備工事が行われていました。

鳥栖基里大橋は、起点側から一級河川秋光川、高速道路、間に複数の市道を跨ぐ状況で、“高速道路を跨ぐ” ことを除けば、比較的工事を行いやすい現場条件でした。

高速道路跨道部の桁架設にあたっては、通行規制を最小限とするため一括架設を基本として架設工法を検討しました。

ネクスコが施工するスマートICのランプ橋も同じ架設工法であり、高速道路の通行止めを行うということで、佐賀県の架設工事は、ネクスコの架設日時に合わせることとしました。

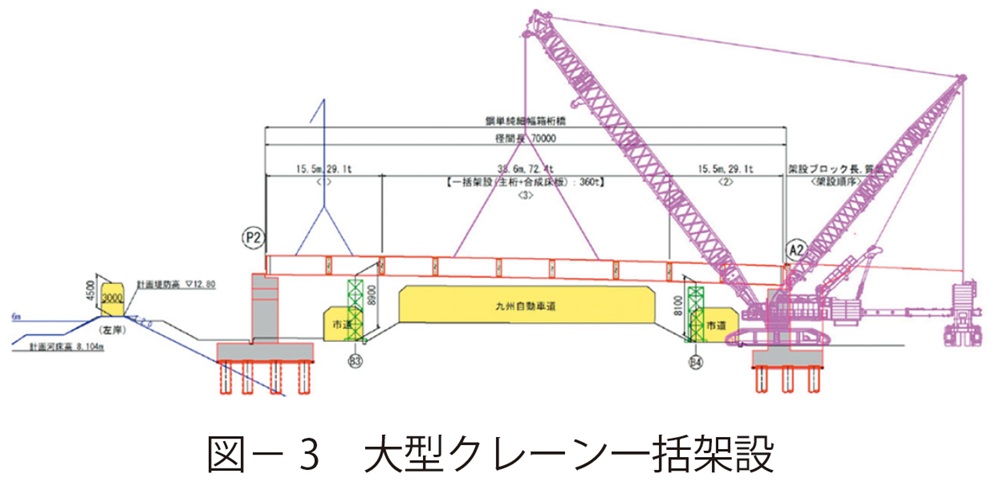

(2)架設工法の選定

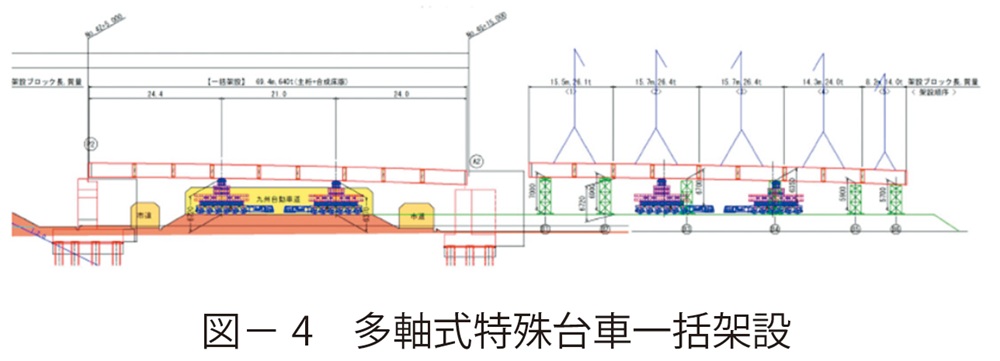

一括架設工法の選定にあたり、検討案として、大型クレーン一括架設工法と、多軸台車一括架設の二つの工法を比較しました。

大型クレーン一括架設は、落下防止柵の設置作業以外、ほとんどの作業が高速道路の外側で完了する一方で、1,250t クレーンが必要であり、更に、クレーンを設置する場所は地盤改良を行う必要もありました。

一方、多軸台車は、高速道路の防護柵の設置・高速道路内での作業が多く、難易度も高い工法でしたが、経済的に有利でした。

検討の結果、経済的に有利であり、周辺への影響も少ない多軸台車による一括架設工法を採用しました。

(3)一括架設までの準備

計画的に高速道路が通行止めとなる機会は滅多になく、この機会を逃せば、鳥栖朝倉線の開通が予定どおりとならないという非常に大きなプレッシャーの中、当日までの準備を行いました。

①高速道路内の現地調査

高速道路のメンテナンスのため、ネクスコによる路肩規制が行われる機会に施工者と高速道路内で現地調査を行いました。

主な確認内容は、多軸台車の進入経路と、路側などの防護柵の状況、路面の高さや勾配、側溝等の形状です。

数キロに及び規制区間を徒歩で現場に向かい、一括架設に臨むにあたって非常に貴重な調査となりました。

ちなみに、この路肩規制も交通の影響が少ない夜間に行われたもので、2回の調査機会を提供していただきました。

②タイムスケジュールの作成

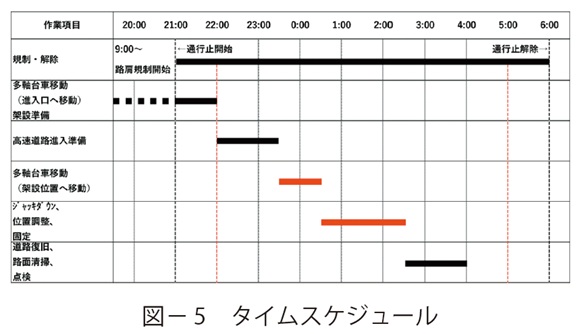

限られた時間での作業となるため、分単位のタイムスケジュールを作成しました。

当日の作業は、朝9:00から路肩規制を行い、21:00から翌朝6:00まで通行止め、通行止め解除後は路肩規制に戻し、14:00に完全開放という時間の中、架設を含む23項目の作業をタイムスケジュールに落とし込み、工程をチェックしました。

ここで重要となるのが、“リターンポイント”です。

“リターンポイント” は、ある時刻までに必要な工程ができていなければ作業の中止を判断する時刻です。

本工事ではリターンポイントを2回設定しました。

一回目のリターンポイントは、23:00(計画21:00)までに事故などで通行止めが完了しなかった場合、二つ目のリターンポイントは、1:30(計画0:30)までに機械トラブルなどで桁を所定の位置まで運ぶことができなかった場合、それぞれその日の作業を中止するというものでした。

4.架設状況

(1)架設当日

架設当日は、朝9:00から高速道路路肩部のアスカーブや防護柵の撤去など路肩規制を行い、架設の準備を進めました。

架設までの準備を終え、夜20:00から東部土木事務所職員と監理技術者、現場代理人が集合し、架設工事の実施を判断する『架設作業判定会議』を行いました。ここでは、進入路の整備は完了しているか、多軸台車を含む機械機器の動作確認はできているか、通行止めは予定どおりか、など各担当が報告し、最終的に東部土木事務所長が架設の実施を判断しました。

会議を終え、架設工事の本番を迎えます。

まずは、21:00から高速道路の通行止めが始まりました。1回目のリターンポイントはクリアとなりました。

通行止めが始まってから、高速道路内を通行している車両全てが区間外に出る必要があります。

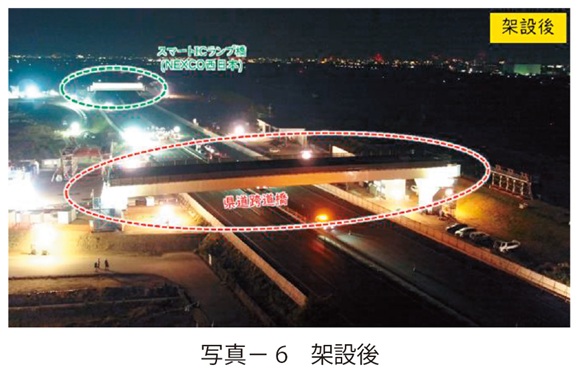

その間、約1時間は、桁を載せた多軸台車を進入口まで移動させます。そして、予定どおり22:00から高速道路内の作業となります。

分離帯用防護柵を撤去し、必要な箇所に敷鉄板とゴムマットを設置し、その後、多軸台車が高速道路内に進入します。

今回の架設では、多軸台車3台を横連結したもの2組を使用しました。

多軸台車1台あたりにタイヤを48本装着しており、合計288本のタイヤで桁を運びました。

なお、走行速度は、桁などを載せていない場合は最大約10km/h、桁などを載せた場合は路面状況により変わりますが、今回は0.1km/h でした。

多軸台車の移動は順調に進み、橋台、橋脚中心位置までの移動が完了しました。ここで、2回目のリターンポイントはクリアとなりました。

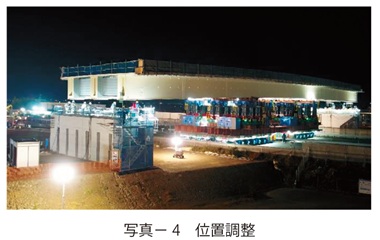

その後は、細かな位置調整とジャッキダウンを行い、桁と支承の固定を行います。

この作業は、延長約73m、幅14mで、合成床板を含めた桁重量が415tの橋桁をミリ単位で調整しました。この作業が終わると、桁と支承をボルトで固定します。ここまでの作業で架設は完了となり、多軸台車の回送、敷鉄板とゴムマットの撤去、分離帯防護柵の再設置、最後に路面清掃と点検を行い夜間の一括架設作業は終了となりました。

5.イベントの開催

架設工事から1年後の令和6年11月26日(日)には、 “橋銘板お披露目・橋面お絵かきイベント”を開催しました。このイベントは、鳥栖基里大橋をはじめ、県道鳥栖朝倉線にかかる4橋の橋梁に設置する「橋銘板」の文字を佐賀県知事と鳥栖市長、地元の小中学生に揮毫していただき、その橋銘板のお披露目を鳥栖基里大橋で行いました。

また、地元の小中学生に参加を募集し、夢や絵、橋の名前である『とすきざと』という文字を橋面に描く催しも行いました。

6.おわりに

鳥栖基里大橋の架設工事は、県道整備事業の大きな節目でした。

限られた時間での分刻みの作業は大変なプレッシャーでしたが、施工者である名村・MMB建設共同企業体をはじめ工事に携わっていただいた方々のおかげで無事に完了することができました。

この場をお借りしまして御礼申し上げます。

最後に、一括架設とイベントの動画をYouTubeにアップしていますので、是非ご視聴ください。