多軸式特殊台車を使用した橋桁の一括架設

~国道3号黒崎バイパス黒崎西ランプ橋工事報告~

~国道3号黒崎バイパス黒崎西ランプ橋工事報告~

国土交通省 九州地方整備局

北九州国道事務所 工務課長

北九州国道事務所 工務課長

楠 本 茂 人

キーワード:自専道ランプ橋、多軸式特殊台車、都市部の一括架設工法、BIM/CIM、工事広報

1.はじめに

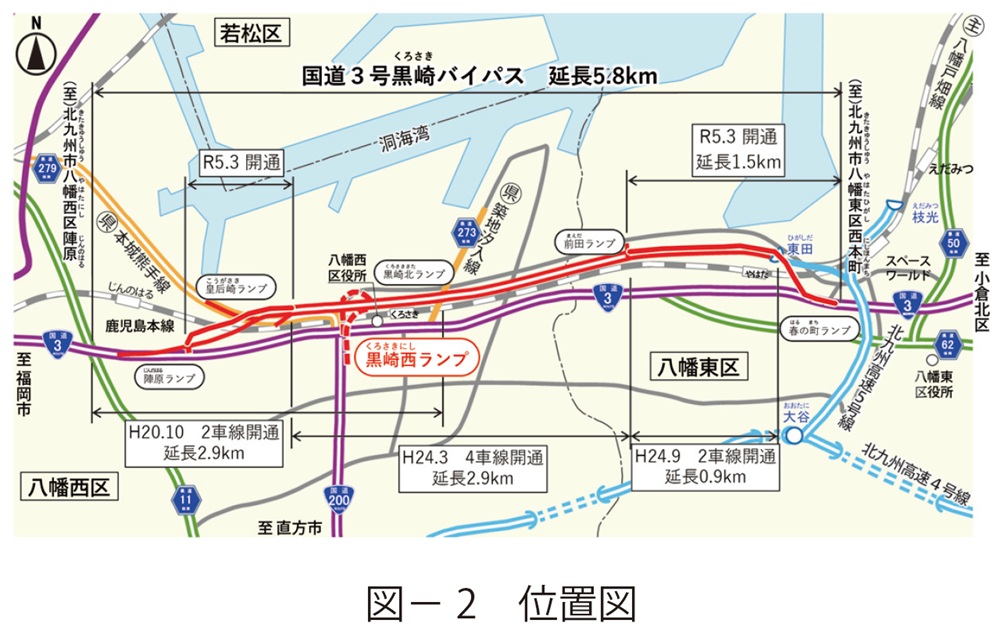

国道3号黒崎バイパスは、JR黒崎駅周辺の国道3号をはじめとした沿線地域の渋滞を緩和するとともに、北九州都市高速道路と一体となって自動車専用道路ネットワークを形成することにより、北九州都市圏の交通円滑化を図ることを目的とした延長5.8kmの自動車専用道路である。

平成20年10月に黒崎北ランプから陣原ランプ間が暫定2車線で開通して以降、平成24年度までに北九州都市高速道路への接続を含む延長5.2kmが開通し、令和5年3月には春の町ランプが開通したことで、国道3号東西方向のバイパスが連結している。

現在は、黒崎バイパスで最後の未開通区間となる黒崎西ランプの整備を進めており、本稿では、令和6年6月から7月にかけて行った橋梁架設工事を紹介する。

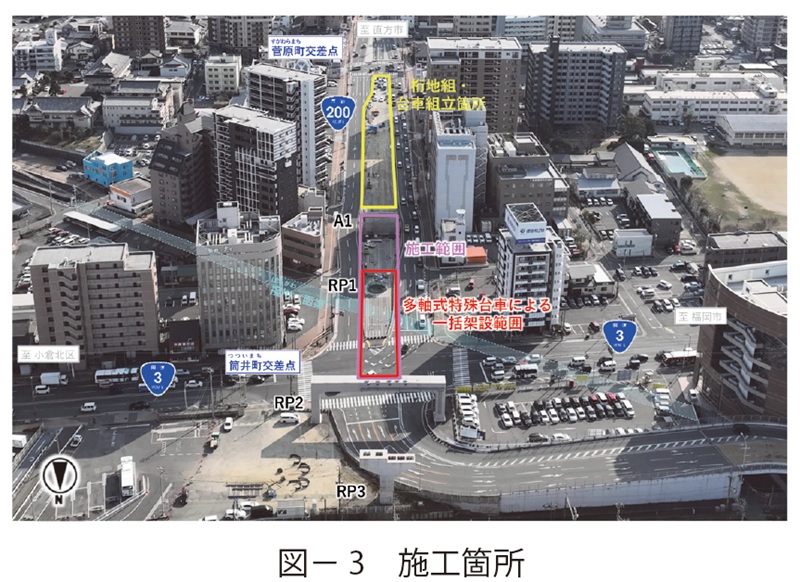

2.工事概要

本工事は、黒崎バイパスと国道200号を接続する黒崎西ランプのうち、A1 ~ RP2 間を構成する鋼2 径間連続非合成箱桁橋(橋長:106m)の製作・架設工事である。そのうち、RP1 ~ RP2間については、国道3号と国道200号が交差する筒井町交差点上空に桁を架設することから、夜間通行止めを行っての多軸式特殊台車による一括架設工法を採用した。

・工事名:福岡3号黒崎西ランプ橋上部工(A1-RP2)外工事

・発注者:九州地方整備局北九州国道事務所

・施工者:JFE エンジニアリング㈱ 九州支店

・施工場所:福岡県北九州市八幡西区黒崎地先

・工期:令和5年2月2日~令和6年12月27日

・工事内容:鋼2 径間連続非合成箱桁橋(2主桁・橋長106m)の製作・架設、張出式鋼製橋脚(RP1)の製作・設置

3.架設工法等の検討

3-1 架設工法の選定

黒崎西ランプにおいては、JR黒崎駅に近接することから、店舗やマンションなどが密集する中心市街地での工事となり、施工ヤードが限定的となる。また、国道3号や国道200号等の通行止めを伴う夜間工事となるため、国道の交通量や路線バスの運行等を考慮する必要があり、国道3号にいたっては通行止め時間が深夜0時から5時までと、時間的制約も厳しい環境下での工事となる。

これらの現地条件等を踏まえると、クレーンによる吊上げは玉掛けやテンション調整に時間を要するため、国道3号の夜間規制時間内に架設が完了しないことから、トラッククレーン一括架設工法は適用不可とした。また、RP1 ~ RP2 間の縦断勾配が7.0% 程度あり、送り出し架設時の勾配を仮設材で調整する必要があり、桁到達後に降下作業が生じるため、国道3号の夜間規制時間内に下部工への固定ができず、交通開放が不可となることから、送り出し架設も適用不可となった。そのため、A1 橋台背面の地組ヤードから多軸式特殊台車により架設箇所まで輸送し、そのまま一括架設する工法であれば、規制時間内での作業が完了することから、多軸式特殊台車による一括架設工法を採用した。

3-2 国道200号直下の横断函渠への対応

筒井町交差点南側には国道200号直下に撥川 の函渠が横断している。多軸式特殊台車による架設を行う場合、桁運搬の荷重に函渠が耐えることができないため、函渠の補強を行う必要があるが、交差点に近接していることから補強工事の施工に伴う交通影響が大きいことや、擦り付け舗装の走行性の観点から実施困難であると判断した。そのため、多軸特殊台車を3台使用し、桁を運搬する途中で函渠を挟んで桁の受け替えを実施することで、函渠上に桁の荷重を載荷せずに桁の運搬を行う方法を採用することとした。

具体的架設の流れを下記に示す。なお、台車を桁地組箇所から架設箇所に向かって、1号車・2号車・3号車とする。

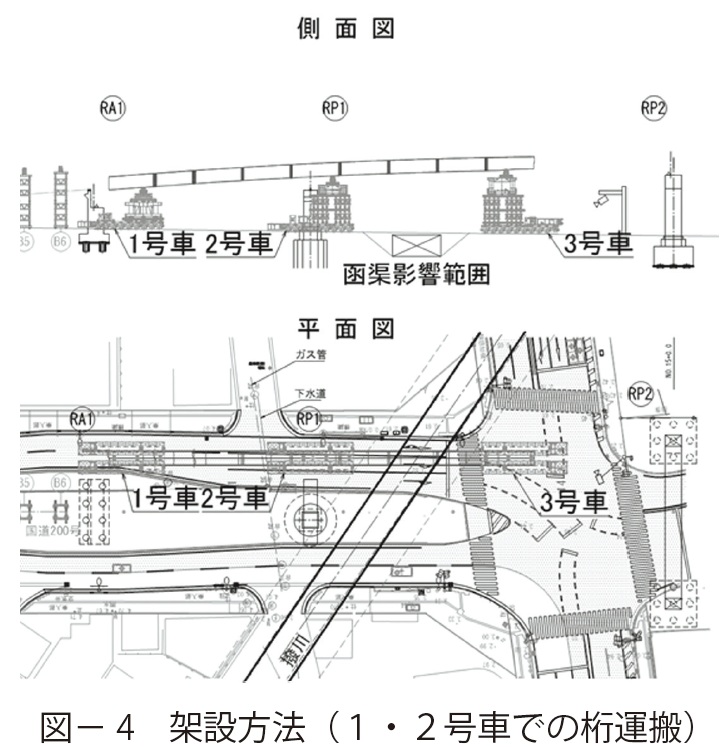

STEP1:桁地組箇所から函渠手前まで1・2号車にて運搬(図- 4)

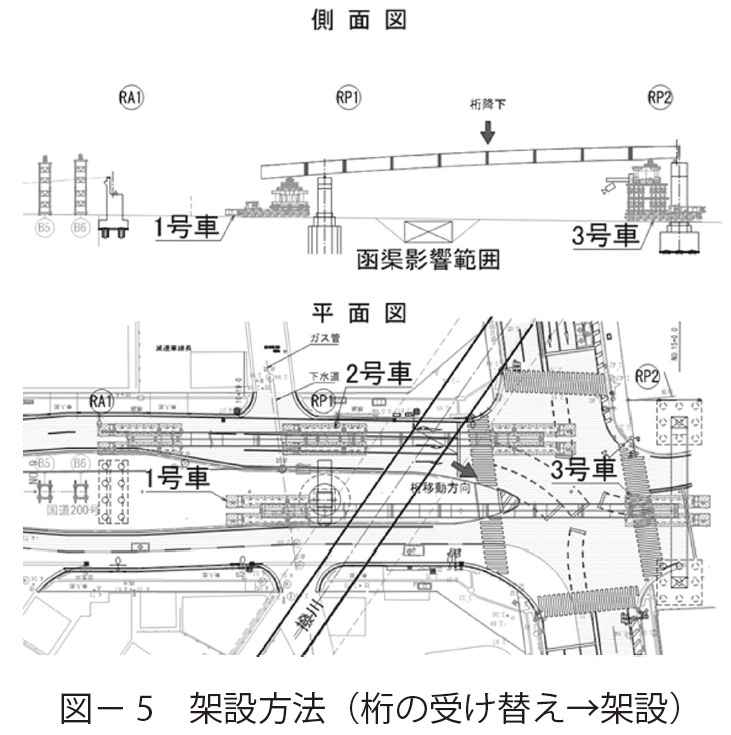

STEP2:函渠の先に3号車を配置し、函渠を挟んで2号車から3号車に桁を受け替え(図- 5)

STEP3:1・3号車にて架設箇所までの運搬・架設(図- 5)

〇運搬する桁の諸元

桁長:77.5m、桁高:2.4m、鋼重:165t

〇多軸式特殊台車1台あたりの諸元

編成:6 軸台車× 2台+ 3 軸台車× 2台+デッキリフト2台+ターンテーブル1台

軸数:9 軸、最大輪荷重:74.6kN

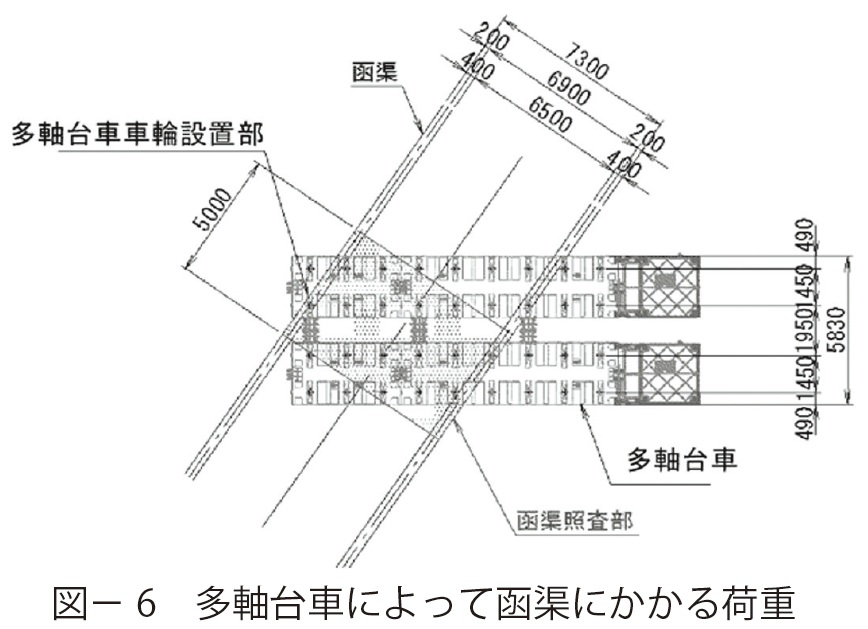

3-3 桁の受け替え方法に関する照査

上記による架設を行うにあたり、まず、多軸式特殊台車の荷重に対して、函渠が影響を受けないかを確認した。函渠設置時の構造計算書に基づき、活荷重として台車が函渠上を通過するときの5.0m 範囲における輪荷重の総和(74.6kN × 16輪)を等分布荷重に換算して照査を行った結果、函渠の頂板・底板・側壁のすべて部材において、許容応力度以内に収まることが確認できた(図-6)。これにより、桁の荷重をかけない状態であれば多軸式特殊台車が函渠上を通行しても問題ないと判断した。なお、2号車と3号車の桁受け点を決定する際、受け替え時において、2・3号車の両方が函渠に影響を与えない位置(函渠底板から45 度分布の範囲外)とした。

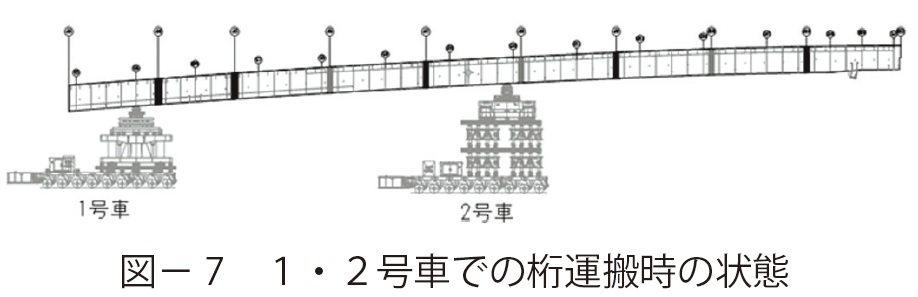

また、函渠を挟んで桁を受け替えするためには、受け替え前は張り出し構造での運搬となるため(図- 7)、1・2号車にて桁運搬を行っている状態において、2号車を支点とした転倒について照査を行った結果、抵抗モーメント/ 転倒モーメント=1.38 > 1.2 となることが確認できた。これにより、1・2号車にて桁運搬において、張り出し構造での運搬が可能と判断した。

以上より、3台の多軸式特殊台車を使用して、函渠を挟んで桁を受け替えることによる一括架設が可能であると判断した。

4.施工にあたっての工夫

4-1 BIM/CIMの活用

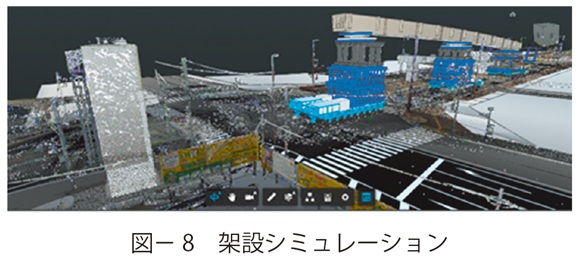

本工事の架設作業は、国道3号の通行止め時間が0時から5時となることから、短時間での確実な施工が求められた。また、市街地における狭隘なヤードでの施工となるため、事前の施工計画の精度向上が必要不可欠であった。そこで、BIM/CIMを活用して施工監理を行うこととした。まず地上型レーザースキャナを用いて現地の点群データを取得し、現況の3 次元モデルを作成した。この詳細な現況データと設計モデルを組み合わせることで、施工ステップごとの干渉チェックや作業スペースの確認を実施した。作成したBIM/CIMモデルは、クラウド上で共有することで、関係者が時間、場所を選ばずに閲覧・確認できる環境を整備した。さらに、タイムライナー機能を活用して日々の作業スケジュールをモデル上で可視化することで、限られた時間内での工程管理の効率化を図った。また、このBIM/CIMモデルを用いて作成した架設シミュレーション動画により(図- 8)、受発注者間の確認や作業員への作業手順の説明にも活用することができた。特に、1・2号車での桁運搬時における安全確保の重要性がより明確となり、以下の安全対策の検討へつながることとなった。

4-2 安全対策

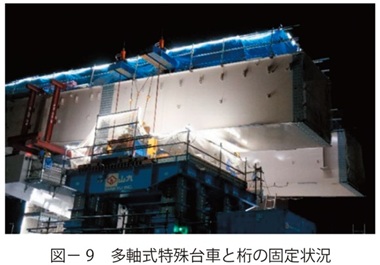

(1)ジャッキを使用した台車と桁の固定

1・2号車での桁運搬時における転倒に対する安全性向上のため、1号車の荷重が転倒に対する抵抗モーメントとして作用する効果に期待し、通常のレバーブロックによる固縛に加え、PC鋼棒を用いた固定を行った。桁上に設置したH鋼と台車を両側2本ずつ計4本のPC鋼棒を用いて連結した(図- 9)。このPC鋼棒にセンターホールジャッキにより緊張力を加え、桁を挟み込む形で固定した。この方法により、ジャッキ反力によって固定力をコントロールできるだけでなく、桁運搬中に反力の変化によって、異常発生時の確認ができることとなった。

(2)桁運搬時における3号車の並走

1・2号車での桁運搬時、桁の張り出し部先端直下に3号車を配置し、荷重をかけない状態で並走させた(図- 10)。これにより、想定外の事象により桁が異常な挙動や反力を示した際は、すぐに3号車で張り出し部を受けられるようにした。また、一括架設時においては一般の見物人が多くみられることも予想されたため、視覚的な安全性・安心感の向上にも寄与すると考えた。ただし、この方法を実施するにあたっては、同時に動く多軸式特殊台車が2台から3台に増えるため、台車のオペレータ・監視員含めた作業員の増強や、3台同調運搬による施工の難化が想定されるため、移動速度の低下によりタイムスケジュールにも影響が懸念されたが、安全性を優先する観点から3号車の並走を行うこととした。

5.広報の取組

今回の工事では、車両が通行する国道200号の中央帯部分で桁や多軸式特殊台車の組立を行っていることもあり、地域の方々の関心が高い状況であったことから、国道の通行止めを周知する記者発表にあわせて、一括架設工事の実施日時や工事スケジュールに加え、工事をご覧いただく際の注意事項等を周知した。

工事は令和6年6月15日と7月6日の両日で実施したが、深夜にも関わらず沿線住民など多くの方々に集まっていただき、多軸式特殊台車による桁の運搬作業などを間近でご覧いただいた。また、6月15日にはマスコミ4社が取材に来られ、工事の模様を新聞、雑誌、ローカルテレビを通じて発信していただいた。

一方で、6月15日深夜に現地で見学いただいた方から、いつどのような工事が行われるのか、いつまで工事が続くのかなど、詳細な工事工程が知りたいとの声が現場で聞かれた。そのため、急遽、6月15日深夜の工事を時系列にまとめた動画を作成し、7月6日深夜の工事ではその動画を見ることができるQR コードをつけた看板を現地に設置することで、詳細な工事スケジュールを見学者に提供できた(図- 11)。

また、両日の工事の模様をまとめた動画を作成したので、紹介させていただく(図- 12)。

本工事以降も、クレーンを使用した上部工架設に加え、足場設置、ボルトの本締めや塗装などの工事について、SNS にて積極的に発信したところ、地域の方々から多くの反響をいただいている。

6.おわりに

黒崎西ランプの整備により、国道200号から黒崎バイパスへのアクセスが可能となることで、周辺道路からの更なる交通転換が見込まれることから、黒崎地域全体の交通混雑緩和や交通安全の向上等に向け、残る当該ランプの整備を進めていきたい。

最後に、今回の工事を安全に進めるため、諸課題の解決に向け真摯に取り組むだけでなく、広報活動にも積極的に協力いただいた施工者であるJFE エンジニアリング(株) の工事関係者の皆様に感謝申し上げる。