新幹線開業にあわせた駅前の賑わいづくり

~本明川 かわまちづくり~

~

長崎県 諫早市 建設部 河川課

河川課長

河川課長

山 﨑 裕 之

長崎県 諫早市 建設部 河川課

河川課長補佐

河川課長補佐

宮 嵜 修

国土交通省 九州地方整備局

長崎河川国道事務所 流域治水課長

長崎河川国道事務所 流域治水課長

田 原 秀 樹

キーワード:かわまちづくり、新幹線開業、地域連携

1.はじめに

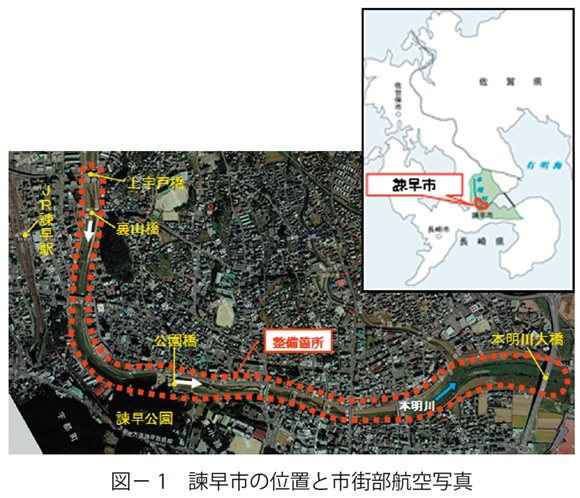

諫早市は長崎県のほぼ中央部に位置する県下第3位の都市であり、東は有明海、西は大村湾、南は橘湾と三方が海に面しており、長崎自動車道や国道34号、国道57号等の主要道やJR 長崎本線、JR 大村線、島原鉄道が交わる交通の要衝となっている。

市の中央部を本明川が流れ、有明海に注いでおり、下流の諫早平野は県下最大の穀倉地が形成されている。また、上流の肥沃な丘陵地帯は野菜やみかんの特産地となっている。

昭和32年や昭和57年に大水害に見舞われたものの、復興を果たしており、その後ニュータウンの形成や諫早中核工業団地への企業進出、平成17年の1市5町合併など経て、近年は半導体企業進出などでさらなる発展が期待されている。

同市は九州新幹線西九州ルートの開業(令和4年9月23日)を契機に、諫早駅周辺整備や都市再生整備等のまちづくり整備を推進しているところであった。

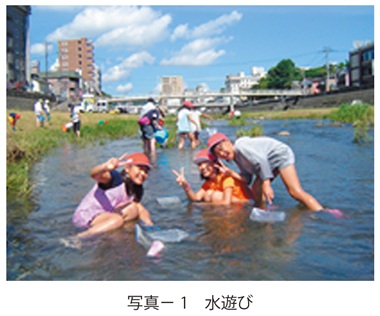

市の中心を流れる本明川は、諫早市民の憩い、安らぎの場として散策、水遊びなど日常的に利用されており(写真- 1)、諫早市で開催される「諫早万灯川まつり」(写真- 2)などのイベントにも河川敷が利用されるなど、多くの人々に親しまれている河川空間であった。

今回、この諫早市街部の本明川において、かわまちづくりとして、散策路、階段、駅前公園(市管理)と付近の堤防の整備をかわまちづくり事業として平成24年度から取り組み、令和6年3月に完成したのでここに報告する。

2.かわまちづくりにあたり

諫早市のシンボルとなっている本明川河川敷は日頃より多くの人々が日常的に使用している空間であり、過年度より自然環境や景観を保全・創出する取り組みが行われており、河川公園や飛び石などが既に整備されていた。

しかしながら使用している地域住民からは河川敷に降りるための階段が急勾配であること、一連区間において管理用通路が整備されていないことから、河川利用面や河川管理面で支障が生じており、安全で安心して利活用出来る河川空間の整備が望まれていた。

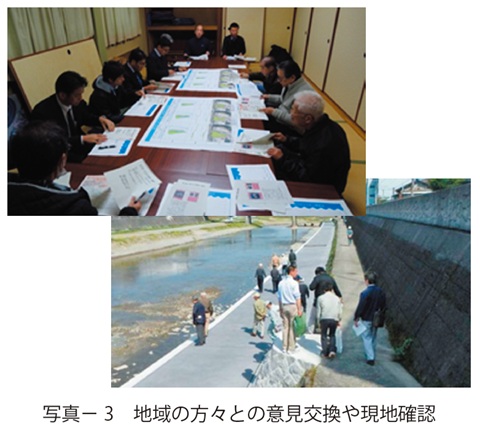

そこで沿川住民からなる「本明川河川利用懇談会」や「本明川オピニオン懇談会」の場を活用し、一緒に現地に赴くなど、地域の皆さんと話し合いながら、日頃使用している感想、実際に現地にて具体的意見などを伺った(写真- 3)。

3.整備内容

当該地区は諫早駅周辺であり、整備コンセプトとして、次の4つの視点を掲げた。

①毎日「生活するひと」が、便利で暮らしやすいまち

②「訪れるひと」にとって魅力があり、多くのひとが交流するまち

③高齢者も身障者も、誰もが安全で安心して歩きやすいまち

④四季を感じて癒される空間があるまち

これらをコンセプトに対し、次の様な整備を市街部区間(約3km)にて行った。

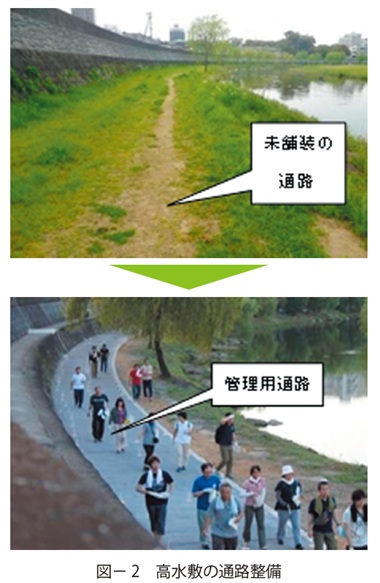

1)高水敷の通路整備

市街部の散策路、地域住民の生活通路として従前より活用されていた高水敷であったが、通路が未舗装で一部凸凹であったこと、一部区間で通路が途切れている状況にあった。

これを周回できる管理用通路として一連区間で舗装整備することにより、散策等の日常的な河川利用時の利便性・安全性向上、イベント時の動線確保、再開発が行われている諫早駅周辺から市役所などの下流域までの歩行者ネットワークの確保、河川管理者の河川巡視の円滑化を図った(図- 2)。

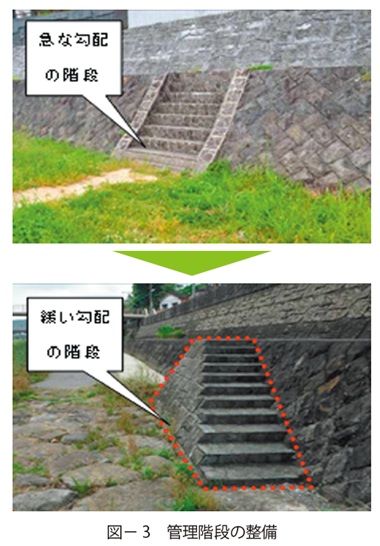

2)管理階段の整備

当該地区は特殊堤(パラペット)ということもあり、河川へ降りる階段も急勾配で踏み幅も狭い状態にあった。そこで昇降方向を河川に対し鉛直方向から流下方向に見直すことにより、踏み幅を確保した管理用階段の整備を行った。このことにより日常的な河川利用者の利便性・安全性の向上を図った(図- 3)。

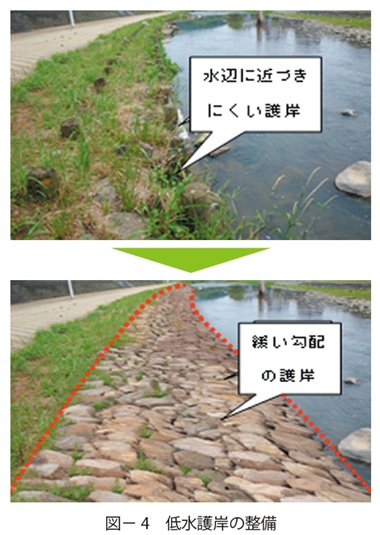

3)低水護岸

従来は水辺への段差が大きく近づき難かったが、石積みの緩傾斜護岸を整備することにより、治水安全度を保ちつつ、近づき易く、景観を保った低水護岸を整備した(図- 4)。

4)駅前公園の一体となった整備

九州新幹線西九州ルートの開業にあわせ、広域交通の拠点である諫早駅周辺地区を整備することで、「交通結節拠点の形成」、「公共公益サービス拠点の形成」として、駅前公園の整備を行なった(写真- 4)。

駅前公園とそのすぐ横を流れる本明川河川敷が一体となった利活用を目指し、パラペット堤をなくし、イベント広場となるよう高水敷への坂路、階段の整備、高水敷の整正などの整備を行った(図- 5)。

また、同公園に設置する河川名を記した看板は、本明川を連想させる石橋と飛び石をモチーフに有識者がデザインした看板を設置した(写真- 5)。

4.整備効果

散策路などの整備により、これまでより多くの方々に、安全・安心して利用できる水辺の憩い・散策空間の創出となった(写真- 6)。

特に整備区間の中央にある固定堰で分断されていた諫早神社と下流の河川敷が管理用通路で繋がったことにより、上下流の周遊ができるようになったことに起因し、河川敷でやぶさめ奉納が約100年ぶりの平成30年4月から復活した(写真- 7)。

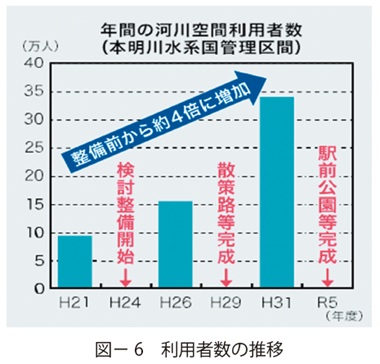

その他、河川内利活用の事例は次のとおりであり、利用者数は年々増えている(図- 6)。

・沿川住民の憩い、安らぎの場

・散策、ジョギングや水遊びなど日常的な利用

・「本明川魚つかみ取り大会」等のイベント

・近隣小学校の環境学習などの活用

5.おわりに

諫早市の「歴史と文化、水と緑を活かした中心地区の活性化」を目標に、国、市、周辺商店街の方々と連携し、中心市街地の再生と賑わいの回復、円滑な交通の流れを確保、安全・安心な水辺空間の創出に取り組んだ。

かわまちづくりの取り組みは、単に社会基盤整備のみならず、地域の活性化、流域の更なる魅力アップの取り組みであり、地域が元気になる取り組みであった。

今後も諫早固有の自然に触れ、季節ごとの地域イベントに出会い、懐かしさや四季を感じることのできる本明川の保全・創出に努めていきたい。

最後に、本事業にご協力いただいた多くの方々 にこの場を借りて、心から深く感謝申しあげる。