トンネル技術の最近の動向と課題

独立行政法人土木研究所 真下英人

1.はじめに

我が国においては地形的あるいは社会的な条件から多くのトンネルが建設されてきている。近年は、構造物の建設に対してはコスト縮減、工期短縮に加えて環境保全、品質向上などの要求も高まってきており、これらに対応するためにトンネルの分野でも多様な技術が開発されてきている。本報文では、トンネル技術の最近の動向と課題について山岳トンネルと都市トンネルに分けて紹介することとする。

2.山岳トンネルの技術

山岳工法によるトンネル技術は支保技術がその基本を形成しており、掘削工法も支保技術の進歩に伴い、発展してきた。NATMにおける支保技術は支保工として吹付けコンクリート、ロックボルト、鋼製支保工を地山状況に応じて組み合わせて使用し、支保工の内側に覆工を設置することが基本となっており、その考え方は現在も変わらないが、導入以降多くの改良が加えられてきている。また、掘削工法も種々の補助工法の開発とともに変化してきているが、従来は地山条件が良い場合に限定して適用されていた工法が不良地山を合理的に掘削する工法となりつつある。

2.1 支保構造

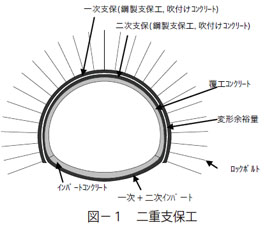

支保工に用いられる材料は、吹付けコンクリートについては、一般的には4週の設計基準強度として18N/mm2のものが使用されてきているが、大土被りのトンネルや大断面トンネルでは薄肉化を図るために高強度の吹付けコンクリートを用いた例や膨張性地山トンネルなどにおいては靭性を増すために鋼繊維補強コンクリートを使用する例が現れてきている。ロックボルトについては、全面定着型のロックボルトを基本として、定着材には一般的に早強モルタルなどが用いられているが、湧水が多く定着材での施工が難しい場合や支保機能上早期にロックボルトの効果を必要とする場合は、鋼管膨張型などの摩擦定着式ボルトを用いる例が現れてきている。鋼製支保工は、一般的にはSS400相当の材質を用いたH.125~200が用いられてきているが、大断面トンネルにおいては施工性を考慮して高強度鋼材を使用した鋼製支保工が採用されるようになってきている。また、膨張性地山など大きな変形がトンネルに発生し、従来の支保工では変形を抑制できず、支保工が破壊するような場合は、図-1に示すような支保工の内側にさらに支保工を設置する二重支保工を採用したトンネルが現れてきている。このように支保工に関しては多様な材料が開発されてきており、その選択範囲も広がってきているが、低土被りや大変形が発生する地山など標準支保パターンが適用できない場合に最適な支保工の設定を行うには解析手法を用いた設計法の確立が課題となる。

覆工は、予測が困難な問題に対する安全率の確保、内装としての役割などを目的としてプレーンコンクリートを打設するのが標準となっているが、大断面トンネルにおいては薄肉化を図るために高強度コンクリート、地質状態が悪い箇所では耐荷力や耐久性の向上を目的として鋼繊維補強コンクリートなどが採用される例が現れてきている。さらに、都市部のトンネルなどトンネル内からの排水が許されず非排水構造のトンネルとする場合には、RC構造などとする例が見られる。また、最近では覆工の品質向上のため、ひび割れ発生防止などを目的として、流動性の良いコンクリート、打設直後の適切な養生環境の確保、締固め作業の自動化などの技術開発が進んでいる。なお、我が国においては支保工の耐久性などに課題が残るため、道路トンネルでは一般には覆工を省略することは行われていないが、変状が発生しても利用者への影響は小さく、対策が容易に実施できる避難坑においては覆工を省略したケースが現れている。

2.2 施工技術

(1)補助ベンチ付き全断面工法による早期閉合

トンネルを掘削するには切羽の安定性が確保されていることが必要であり、切羽の安定性は地山条件と掘削断面の大きさにより異なる。掘削工法は、大きくは全断面工法、ベンチカット工法、導坑先進工法、中壁分割工法などに分類できるが、我が国においては、全断面で切羽が自立するような良好な地山に遭遇することは少ないため、NATM 導入以降しばらくは、切羽の安定性確保のために加背が小さくなるベンチカット工法が一般的な工法となっていた。一方、トンネルの掘削を効率良く、経済的に実施するにはできる限り大きな断面を大型の機械を用いて高速施工することが望ましい。このため、補助ベンチによって切羽の安定を確保しながら全断面と同じ施工ができる補助ベンチ付き全断面工法が開発され、中規模断面以上のトンネルでは一般的な工法となってきている。ただし、補助ベンチ付き全断面工法は切羽の安定性などに課題が残るため、これまでは、地山条件が悪い場合には積極的な適用は避けられ、ベンチカット工法が採用されてきた。

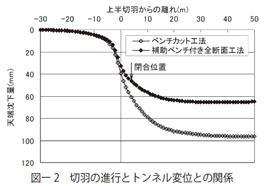

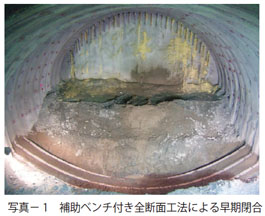

しかし、NATM の適用範囲が広がるにつれて、最近では土かぶりの小さい都市トンネルや軟弱地盤のトンネルなど、掘削に伴う変位や緩みの抑制がトンネルを掘削する上で大きな課題となるケースが増えてきている。ベンチカット工法を採用した場合、これらの問題に対しては補助工法により対応することになり、例えば、脚部沈下が問題となる場合には、ウイングリブ付き支保工、フットパイル、上半断面の仮インバートによる閉合などが採用される。しかし、これらの対策は費用がかかる割には必ずしも十分な効果を発揮できず、大きな沈下を許したために緩みが拡大して支保工に過大な荷重が作用するといったベンチカット工法では対応が難しいケースが見られる。図-2は、切羽の進行に伴うトンネル掘削面に発生する変位量と切羽位置との関係を、ベンチカット工法(ベンチ長20m)と補助ベンチ付き全断面工法(ベンチ長3m)について示したものである。図からわかるようにトンネル掘削面の変位は切羽が到達する前から発生し、切羽通過時に急激に進行する。したがって、切羽前方の地山および切羽面を改良することが変位や緩みの発生の抑制につながる。また、切羽通過後は切羽の進行に伴い切羽が有している支保効果が支保工によるものに置き換わり、変位は二次元応力状態で支保工の支保圧と釣り合う点まで進行する。したがって、切羽通過後は、切羽が支保効果を発揮している間、すなわち切羽直近で支保工を閉合させて支保工の能力を最大限に発揮させることが、変位や緩みの進行の抑制につながる。ベンチカット工法では、最終の断面を掘り終わり、全断面を閉合するまでに上半切羽は相当進行していることになるが、補助ベンチ付き全断面工法では早期閉合が可能となり、図に示すように早期閉合を図ることによって切羽通過後の変位が大幅に抑制される。このように補助ベンチ付き全断面工法を用いれば変位や緩みの進行の抑制に有効な早期閉合が図れること、切羽の安定性の向上のみならず切羽前方地山の緩みの抑制効果も期待できる長尺鏡ボルトなどの技術が開発されてきたこともあって、最近では地山条件が悪い場合も補助工法により切羽の安定性を確保した上で補助ベンチ付き全断面工法を用いて早期閉合を行い(写真-1参照)、トンネルを掘削するケースが増えてきている。このように、早期閉合を用いた掘削は地山条件が悪い場合や周辺地盤の変形を抑制する必要がある場合などに採用されるようになってきているが、より一般的な工法として普及を図るには早期閉合が適する地山条件、閉合部材の仕様および鋼製支保工との接合部の構造、最適な閉合距離などを明らかにする必要がある。

(2)断面の大型化

道路トンネルや鉄道トンネルの断面は、建築限界のほかに付属施設や標識を設置する空間ならびに施工誤差に対する余裕などをとった断面を包含するように定め、力学的にも無理のない形状が採用される。掘削断面積は道路トンネルでは80m2程度のものが標準であったが、1980年代後半以降は掘削断面積が130m2を越える3車線断面のトンネルや歩道を併設した大断面のトンネルが掘削されるようになり、最近では高速道路のトンネルでは掘削断面積が200m2近いトンネルが、また、分合流車線を有するトンネルでは掘削断面積が300m2を超える超大断面のトンネルが掘削されるようになってきている。断面の大型化には、長尺鋼管先受工などの補助工法が開発されたことや、中壁分割工法、TBM導坑先進拡幅工法など切羽をいくつかの断面に分割する合理的な施工法が導入されたことが大きく寄与している。

(3)無導坑による超近接トンネル

土被りが浅く、未固結地山が多い都市部においても山岳工法によりトンネルを掘削するケースが増えてきている。一般に上下線2本のトンネルを計画する場合、2本のトンネル相互の影響を極力少なくするためにある程度の離隔が確保されるが、都市部では周辺環境の保全や用地の制約などの理由により上下線が近接した眼鏡トンネルとなる場合がある。従来、眼鏡トンネルの施工は、2本のトンネル間に中央導坑を先行して掘削し、アーチに作用する荷重を支持するセンタピラーを中央導坑内に構築する工法が一般的であったが、最近では早期閉合を用いてトンネルの安定化を図ることにより、無導坑で互いに独立した2本のトンネルを超近接で施工する例が現れている(写真- 2参照)。無導坑方式の場合、相互作用に対する設計上の十分な検討が必要となるが、施工の単純化が図られることにより、緩みの助長など施工上の問題が少なくなるとともに、工期、工費の縮減が図られる。

(4)地質条件が悪い箇所での施工

各種補助工法の開発が進んだことにより膨張性地山、高圧、多量の湧水がある地山、地すべり地帯など地質条件が悪い箇所での施工も従来に比べると容易となり、施工例も増えている。主な補助工法として、天端の安定には長尺鋼管先受工、鏡の安定には鏡吹付けコンクリート、鏡ボルト、脚部の安定にはウイングリブ付き支保工、フットパイル、湧水には水抜き工法(水抜きボーリング、水抜き坑、ウェルポイント、ディープウェル)、止水工法(薬液注入工法)などが用いられるが、補助工法だけでの対応が難しい場合は、変位や緩みの抑制には早期閉合を、支保工の耐荷力が不足する場合は二重支保工を用いるケースが増えている。また、地質状態が悪いことが予想される場合は、問題点を事前に把握して必要な対策が効果的に実施できるように、施工中に先進ボーリングなどの切羽前方探査を積極的に採用するケースが増えている。ただし、地すべりに対してはトンネル内から実施できる対策は限られており、特に規模が大きく、地すべり面がトンネルと交差する場合にはトンネル外から実施する地すべり対策でも対応できない場合があるため、計画段階から航空測量などの技術を活用して、規模の大きい地すべりの有無を十分調査することが重要と思われる。

(5)トンネルボーリングマシン(TBM)

過去の苦い経験からTBMは我が国の複雑な地質には適用が難しいという評価がなされていたが、その後、機械能力の向上やシールド技術の導入によりTBM工法自体に改良が加えられ、変化が激しい地山への対応が可能となったことからTBMによる施工事例も増えてきている。TBMは、①掘削作業が連続に行えるため施工速度が速く、工期の短縮が図れる②岩盤の緩みがほとんどなく、崩落、肌落ちの危険も少ないため支保工が軽減できる③機械化施工であるので、安全性と作業環境の改善が図れるなどの利点がある一方で、①機械の費用が高く、また、機械の設計、製作に要する時間が長いため、延長の短いトンネルに対しては割高となる②施工途中で断面の変更ができない③適用できる地質に制約があるなどの課題がある。このため、道路トンネルでは、避難坑や大断面トンネルの先進導坑など小断面での実績が積まれてきており、数は限られるがTBMを用いた全断面掘削による施工例も現れている。

3.都市トンネルの技術

過密化した都市部においては用地取得の難しさや環境に対する配慮の必要性などから道路、鉄道、電力、通信、ガスなどの社会資本の整備にトンネルが構築されてきており、都市部においては地下水低下や地盤変状といった周辺環境に及ぼす影響が小さく、また、施工時の安全性、工期の点でも有利となるシールド工法がトンネルの建設工法として採用される機会が多い。シールドトンネルの技術に関しては、これまでに多様な技術が開発、改良され、既に高い技術レベルに達しているが、ここ数年の間に新たに実用化レベルに達し、普及し始めた技術も幾つか見られる。

3.1 セグメントの構造

コスト縮減あるいは施工性の効率化の観点からセグメント厚さの薄肉化、継ぎ手構造の簡略化、セグメント幅の拡大、分割数の低減などのセグメント構造の合理化が進んでおり、現在、施工段階にあるトンネルでは、外径12.3mで桁高0.4m、セグメント幅2.0m、弧長5.1m、8分割(7+K型)とし、ワンパス型の継手構造を採用した例が現れている。しかし、セグメント厚さの薄肉化は、これまで不確定な要因に対して有していた余裕を削ることになり、特にあまりその影響が顕在化しなかったジャッキ推力、裏込め注入圧、グリス注入圧、テールシールによる拘束圧などの施工時荷重の影響が現れることになるため、設計に際しては施工時荷重に対する余裕についても十分考慮することが必要となる。セグメント幅の拡大、分割数の低減は、製作費の縮減以外に施工時間の短縮にも大きな効果を及ぼすが、本体や継ぎ手部の耐力の確保、セグメント端部における応力の集中、曲線部におけるテールクリアランスの確保、トンネル坑内におけるハンドリング、組立施工上の精度の確保などへの対応が必要となる。また、最近の傾向として二次覆工の省略が挙げられる。省略に際してはこれまで二次覆工が有していた耐久性(防食、漏水の低減)、土かぶりが小さい場合の浮き上がり防止など、さらに道路トンネルの場合は耐火の機能を代替する必要が生じる。このうち、耐久性については、鋼材部に対する重塗装、水膨張性シール材の採用、浮き上がりの防止についてはカウンターウエイトなどにより対応が可能となってきている。耐火については、ボード系や吹付け系の耐火材を設置する方法が開発されてきたが、最近ではセグメントに使用するコンクリートにポリプロピレン繊維を混入し、セグメント本体に耐火性能を持たせた耐火機能一体型のセグメントも現れてきている。

3.2.施工技術

(1) 大断面化

シールドトンネルの大断面化に関しては、切羽の安定性の確保とシールド機の製作・運搬・組立てが課題とされていた。しかし、切羽の安定性については、泥水式シールドの場合には泥水の品質および泥水圧、掘削土量の管理を、泥土圧シールドの場合には掘削土の塑性流動化、切羽土圧や排土の管理を適正に行うことで対応は可能となってきている。また、シールド機の製作・運搬・組立てについても、技術的に大きな障害となるものはなくなってきている。

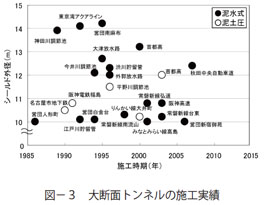

大断面に関する我が国の施工実績は図-3に示すように、泥水式シールドの場合はマシン外径で14.2m、泥土圧シールドの場合は12.0mの実績となっている。また、これまでは泥水式シールドが採用されるケースが多かったが、大口径の場合でも泥土圧シールドが採用されるケースが増えてきているのが最近の傾向であり、施工段階のトンネルでは外径12.5mの泥土圧シールドが現れている。

(2)長距離化

1台のシールド機の掘削延長を更に伸ばすにはシールド機の耐久性を向上させる必要がある。シールド機の耐久性向上を図る上で、最も大きな課題となるのはビットの摩耗対策である。摩耗対策としては耐摩耗性の高い材料の使用や先行ビットの配置などがとられているが、対応できる距離に限界があるため、一定の距離以上になるとビットの交換が必要となる。従来は、立坑内や地盤改良によりシールド機の前面に出て交換する方法が採用されてきたが、最近ではシールド機内部から交換できる方法が採用されるケースが増えてきている。また、テールシール、土砂シール(カッター軸受けシール)の耐久性向上もシールド機械の耐久性向上に欠かせない技術である。テールシールの耐久性向上については、使用材料やテールグリスの供給方法の改善、バックアップとしてテールシールを多段に装備する方法の採用などが、土砂シールの耐久性向上については、耐摩耗対策としてシールの摺動距離の短いセンターシャフト構造、信頼性の高いグリス供給機構、高温劣化対策として耐熱・耐久性の高い材料などが採用されている。

シールドトンネルの長距離化に関する我が国の施工実績は、小口径(φ3.6m)のトンネルでは9.0km、中口径(φ4.8m)のトンネルでは6.8km、比較的大口径(φ9.5m)のトンネルでは4.4kmまでの実績となっているが、施工段階のトンネルでは、外径12.5mの泥土圧シールドで約8kmの掘削を予定しているケースが現れている。

(3)高速施工

シールド工法の施工に高速施工技術を導入することにより、工期短縮が図られ、工事が周辺地域の環境に及ぼす期間の短縮が可能になる。高速化に必要な技術としては、セグメントの組立時間の短縮化、セグメントの組立と掘進の同時作業、シールド機の掘進速度の高速化、掘削土砂の排出に要する時間の短縮化、セグメントや資材などの搬送の高速化などが挙げられる。このうち、セグメントの組立時間の短縮化については、セグメント幅を拡大する方法や分割数を少なくする方法、継ぎ手構造を簡略化する方法、組立ロボットを用いた自動化などが採用されている。また、最近では、掘進とセグメント組立作業を同時に施工する技術を採用したケースも現れている。シールド機の掘進速度の高速化については、カッタ装備能力のアップ、閉塞防止のための開口率の大きなカッタヘッドの採用などが対策としてとられている。大量に発生する掘削土砂の搬出、セグメントや資材などの搬送については、泥水輸送設備や排土装置の能力アップ、搬送の自動化などが採用されている。

シールドトンネルの施工速度は、トンネル径や地盤条件によって影響を受けるが、我が国のこれまでの施工実績は小口径トンネル(φ3.6m)では平均月進600m、最大月進1,100mを超えるものが現れている。一方、直径が10mを超える大口径トンネルでは平均月進250m程度までにとどまっているが、設備や土砂搬出などの工夫により外径12.5mの泥土圧シールドでこれまでの国内実績の倍以上の掘進速度での掘進を予定しているケースが現れている。

(4)親子シールド

隣接するトンネルの内空断面が異なる場合、これまでシールド工法を採用した場合には径の異なる2台のマシンが必要とされてきた。しかし、最近では径の異なるシールドトンネルを1台のマシンでの施工が可能となる親子シールドが実用化され、共同溝、雨水貯留管渠、鉄道トンネル(駅部と駅間部)などでの採用が増えてきている。本工法においては、写真-3に示すように親機に子機を予め埋め込んでおき、親機によるシールド工事の途中から、中間立坑あるいは地中で子機を分離し、子機のみで再び掘進を行う。本工法の採用により、1台のシールド機としての施工延長が延び、シールド機製作にかかる費用が低減できるとともに後方基地が1箇所で済むため、設備費の経済性が図れる。

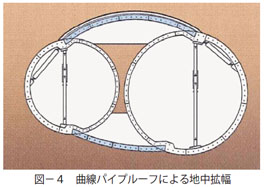

(5)地中拡幅

都市部の道路トンネルでは地下に分岐合流部を設ける場合が多いが、道路では視距確保等の関係から柱、壁を設置することは困難であり、3車線以上の扁平断面となり構造的に不利で非常に複雑な断面となる。このような断面の構築方法としては開削工法が最も適用しやすい工法であるが、開削工法は周辺環境に及ぼす影響が大きく、また、通行規制が伴うことや、深度が深くなると非常に不経済となる。このため、最近ではシールドを先行させ、後から非開削による切り拡げにより構築する工法の検討が行われている。その考え方は補助工法を用いて山岳工法により切り拡げるもの、特殊なシールド技術により断面を変えていくもの、縦断方向に小口径のシールドを積層して外郭を構築するものに大別されるが、これまでのところ図-4に示すような曲線パイプルーフなどの補助工法を併用して山岳工法により切り拡げる工法が実用化されている。

4.おわりに

我が国においては、地形的あるいは社会的な条件からトンネルが社会資本整備を行う上で果たす役割はまだまだ大きいものと考えられる。一方で、公共投資財源の減少、周辺環境の保全などの厳しい社会情勢に対応するためには、より合理的で経済的な施工を行うためのトンネル技術が求められる。我が国にはこれまでのトンネル工事から得られた多くの知見と経験の蓄積があり、技術者はこれらを有効に活用してさらなる技術開発に努める必要がある。