沈没船による『関門航路の通航禁止』に伴う輸送損失

国土交通省 九州地方整備局 港湾空港部

空港整備課 課長補佐

(前 国土交通省 九州地方整備局 関門航路事務所

企画調整課長)

空港整備課 課長補佐

(前 国土交通省 九州地方整備局 関門航路事務所

企画調整課長)

山 中 道 徳

国土交通省 九州地方整備局 関門航路事務所

企画調整課 係長

企画調整課 係長

黒 田 祐 一

1 はじめに

関門航路は関門海峡を縦断する全長約45kmの国際航路で、北九州港・下関港・博多港などの各港湾を門戸とする西日本経済圏と、東京湾・伊勢湾・大阪湾などの我が国の主要経済圏とを結ぶ国内海上輸送ルートとして日本の産業経済活動を支えるとともに、国内の主要港湾などと韓国・中国などの東アジア主要港湾とを結ぶ国際海上輸送ルートとしても重要な役割を果たしている。

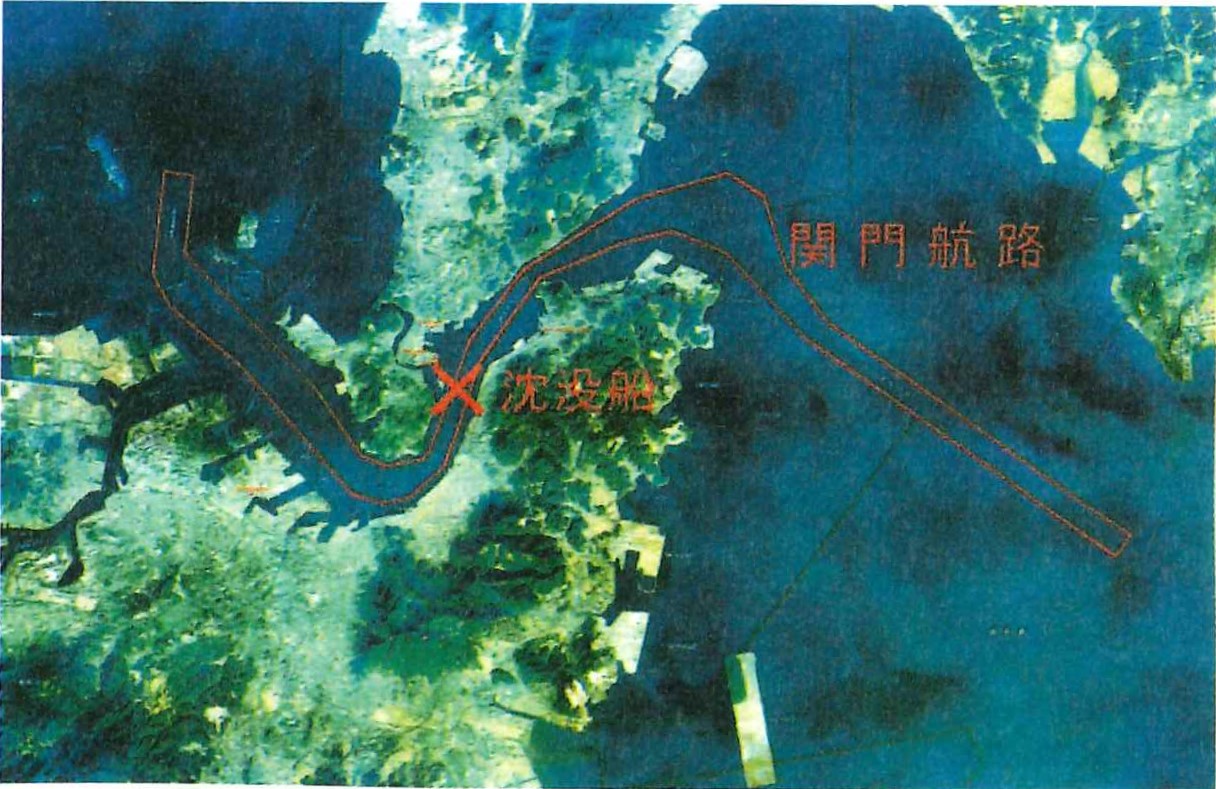

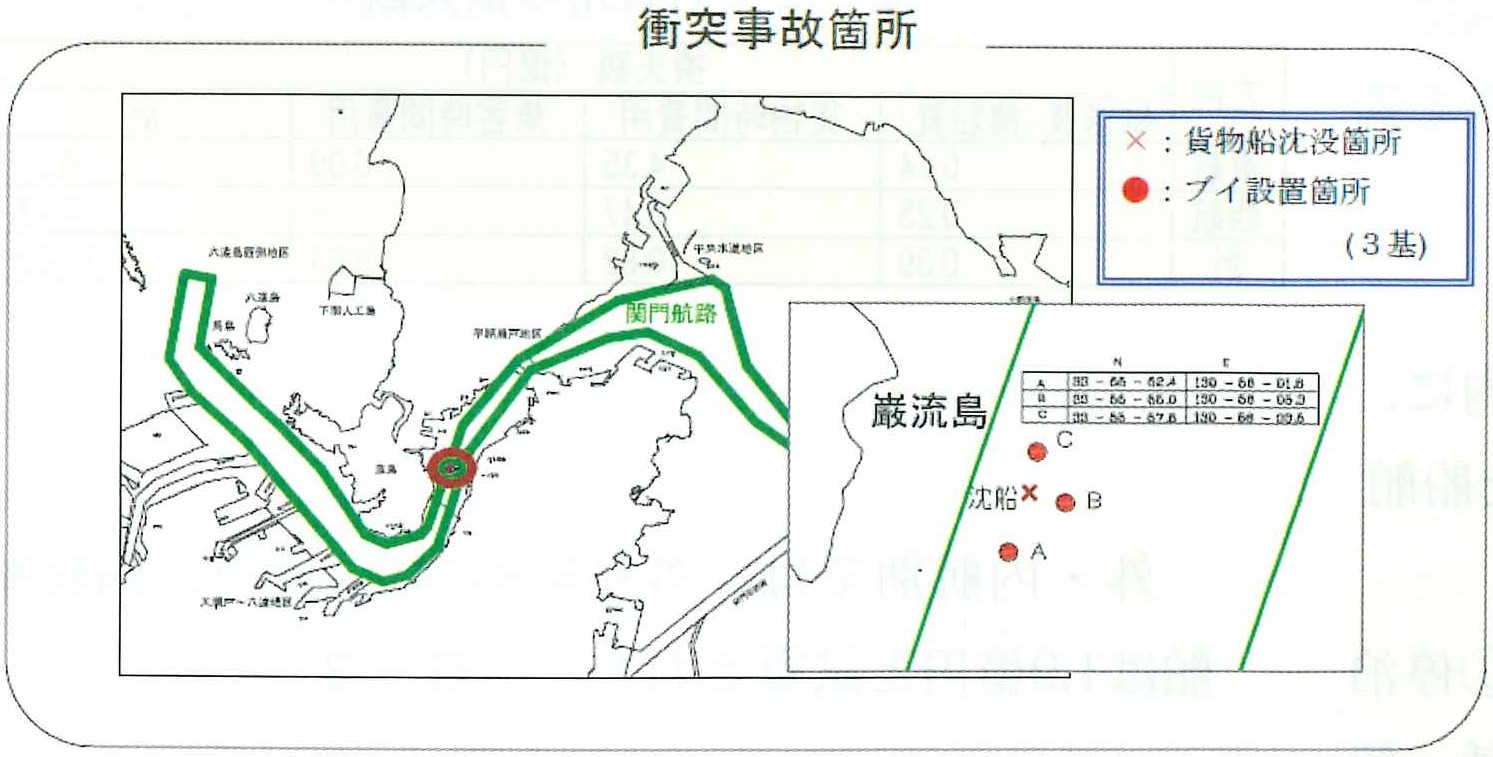

この関門航路において、去る平成18年11月17日、下関市の巌流島付近で貨物船と活魚運搬船が衝突して貨物船が航路内に沈没したため、約15時間にわたって関門航路の通航が禁止された。そこで、この沈没船による関門航路の通航禁止に伴って停泊や迂回した船舶における輸送コストの損失額を算定したものである。(図-1)

図-1 関門航路

2 関門航路通航船舶の特徴

2.1 船舶の通航隻数

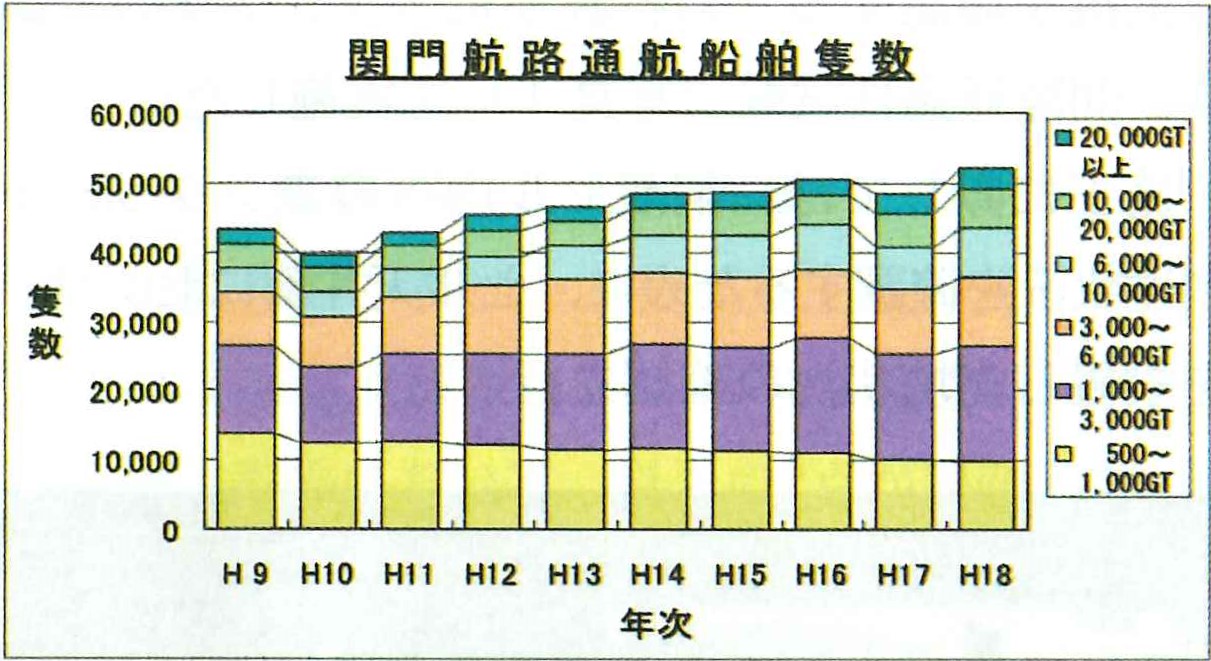

関門航路を通航する500総トン以上の船舶隻数は年々増加傾向にあり、1年間に5万隻程度通航している状況にある。

近年、船型別では1,000総トン未満の小型船が年々減少し、1,000総トン以上の船舶が増加傾向にある。(図-2)

図-2 通航船舶隻数

2.2 船舶の海難事故

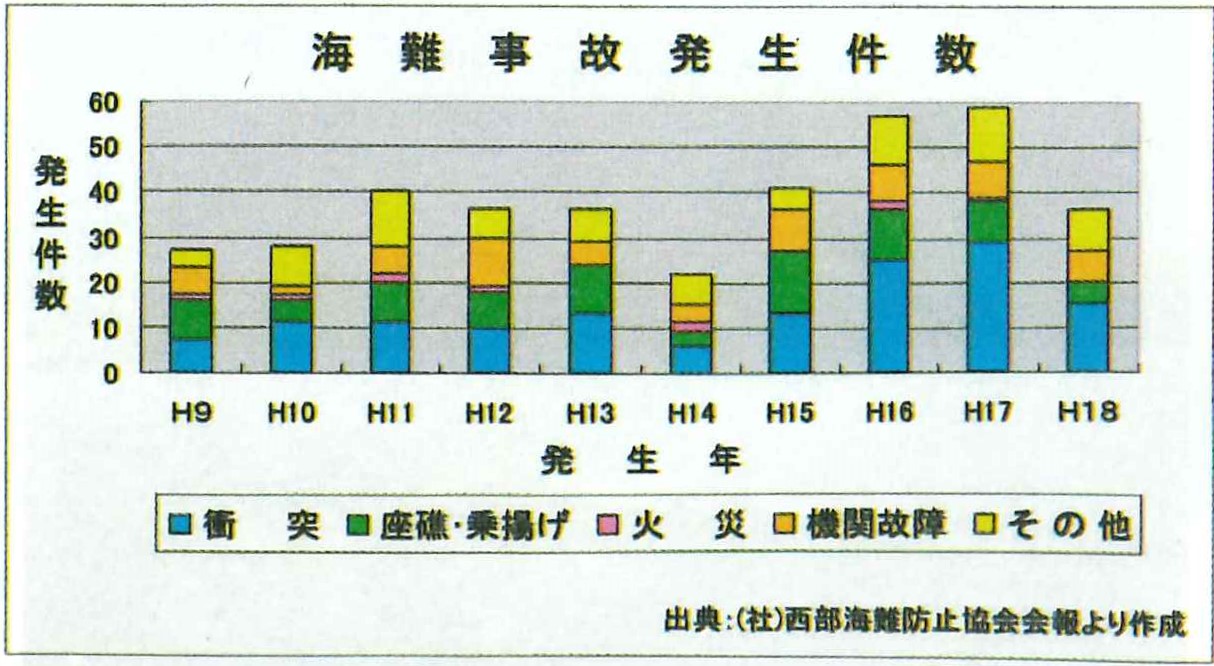

関門航路は地形の出入や起伏が激しく、狭隘であるとともに著しく屈曲した地形条件、10ノットに達する変化の激しい潮流が生じているため、我が国有数の海上交通の難所でもあり、関門港寄港船舶と通過船舶が輻輳する航行環境である。

そのため、関門航路周辺では船舶の衝突や座礁などの海難事故が年平均40件程度発生しており、そのうち船舶同士の衝突が15件程度、次いで座礁・乗揚げが10件程度となっている。(図-3)

図-3 海難事故の発生件数

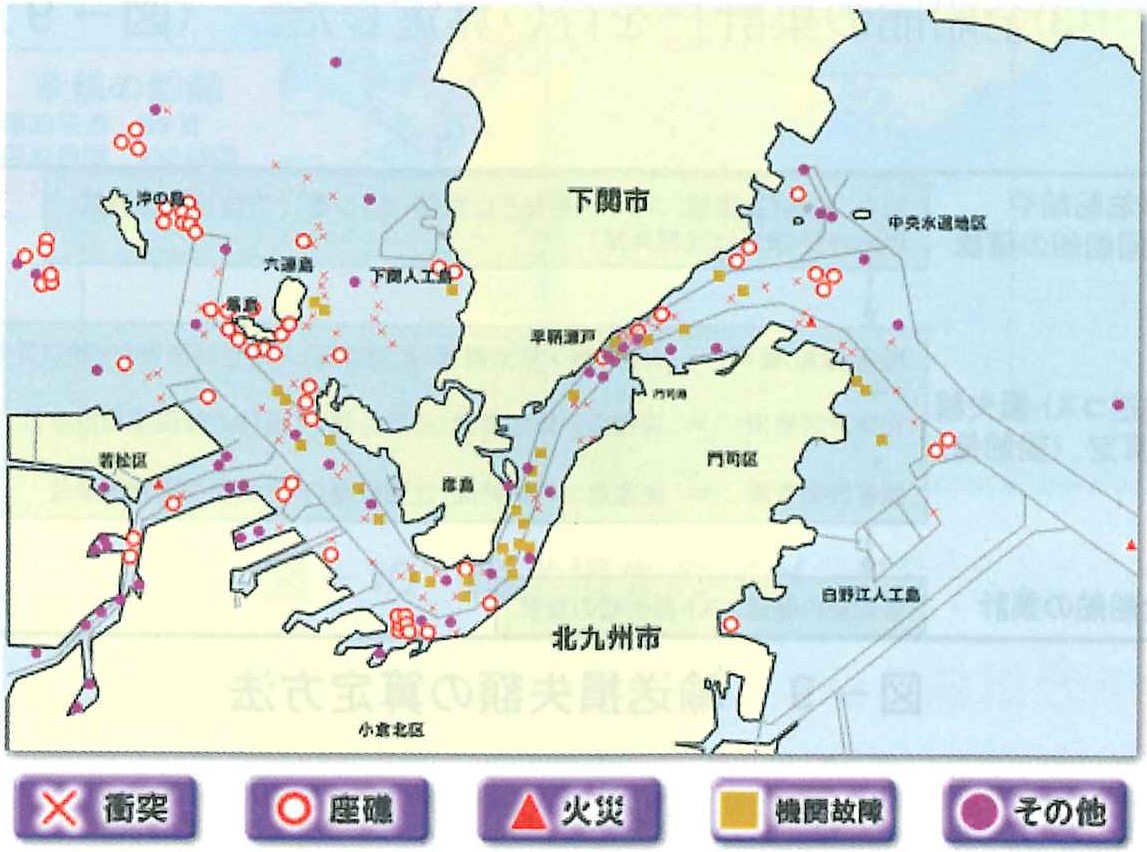

また、これらの発生場所は、航路幅が狭い早鞆瀬戸(関門橋付近)、島嶼部の周辺海域及び船舶が輻輳する海域などで多発している。(図-4)

図-4 海難事故の発生場所

3 海難事故の状況

3.1 沈没船の状況

去る平成18年11月17日(金)20時45分頃、下関市の巌流島沖の関門海峡でカンボジア船籍の貨物船 (1,123総トン)と日本船籍の活魚運搬船 (296総トン)が衝突し、貨物船が沈没した。(図-5、図-6)

図-5 沈没船の位置

図-6 沈没船の状況

3.2 航行制限

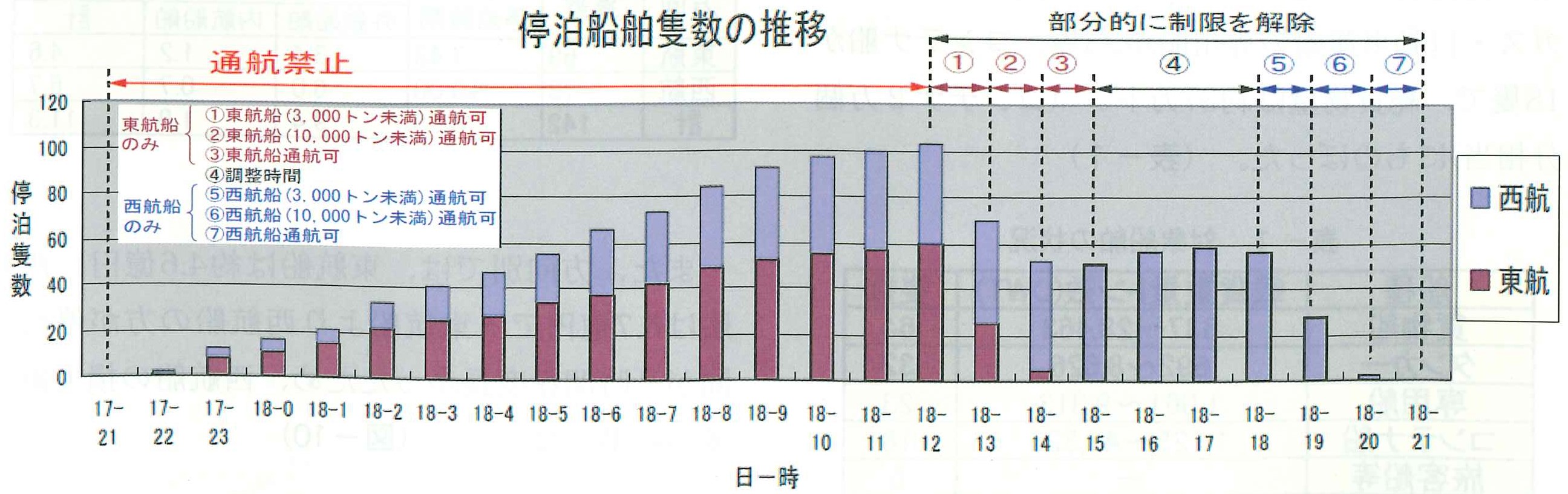

そのため、17日の21時5分に関門港長より関門港内全域の船舶の航行制限が発令され、翌日の12時に東航船が通航となるまでの約15時間以上に渡り、関門航路の通過ができない状況にあった。(図-7)

図-7 停泊船舶隻数の推移

この航行制限は段階的に解除され、まず東航船(響灘から周防灘方面の東方向に航行する船舶)の3,000総トン未満、続いて10,000総トン未満、次に残る船舶が通航可能となった。東航船の通航のあと、西航船の通航が同様に段階的に解除された。最後の10,000総トン以上の西航船が通航可能となったのは18日の20時30分であったため、最大24時間程度に渡り関門航路の通過ができなかった状況にある。

4 輸送損失額の算定

4.1 対象船舶

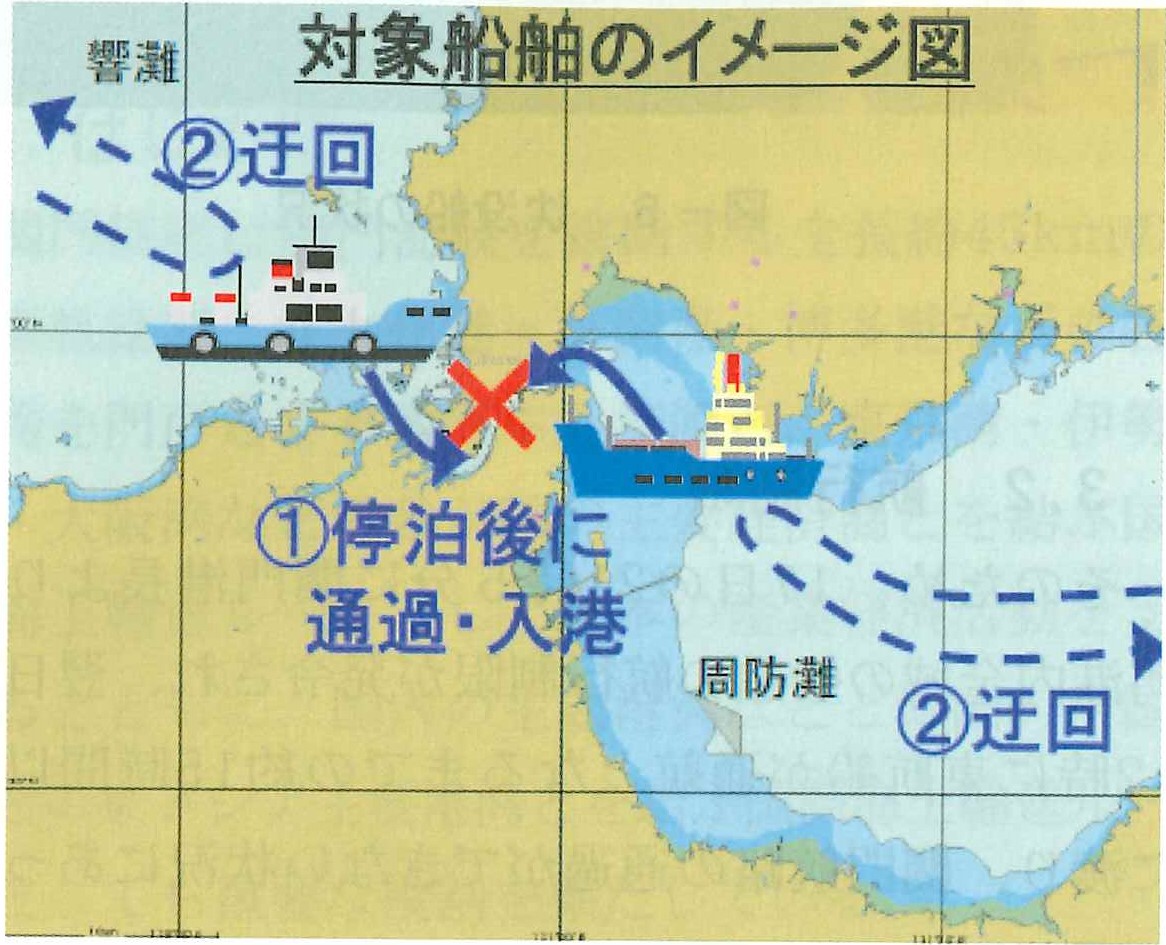

関門航路の通航を最長待たされた「西航の10,000総トン以上の船舶」が通航可能となるまでの期間(平成18年11月17日21時~11月18日21時)で、以下のパターン①とパターン②の船舶のうち、AIS搭載船舶と目視観測により確認できた142隻の船舶を対象とし、輸送損失額を算定した。(図-8)

図-8 対象船舶のイメージ

・パターン①【停泊船舶:132隻】

響灘海域と周防灘海域において対象期間内に、停泊開始かつ停泊終了し、その後、関門航路を通過した船舶または関門港に入港した船舶

・パターン②【迂回船舶:10隻】

響灘海域と周防灘海域において対象期間内に、関門航路を通過せずに九州の南端を迂回した船舶

4.2 算定方法

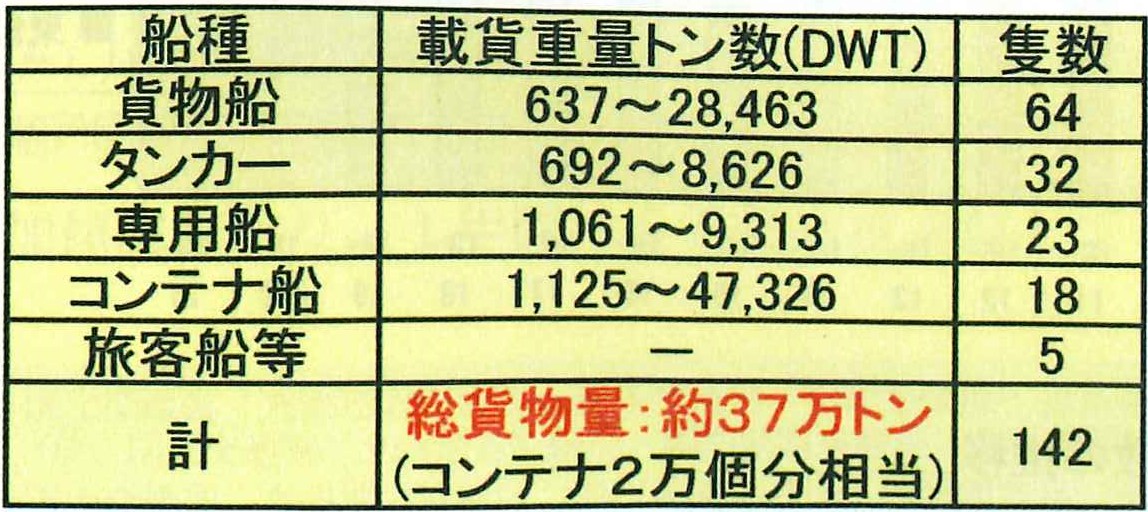

輸送損失額を算定するにあたり、まず「①停泊船舶や迂回船舶の確認」として、船名・船種・船型・方向・停泊時間などの把握を行った。その結果、貨物船が64隻、タンカーが32隻、セメント・ガス・自動車運搬の専用船が23隻、コンテナ船が18隻で、総貨物量は約37万トン (コンテナ2万個分相当)にものぼった。(表-1)

表-1 対象船舶の状況

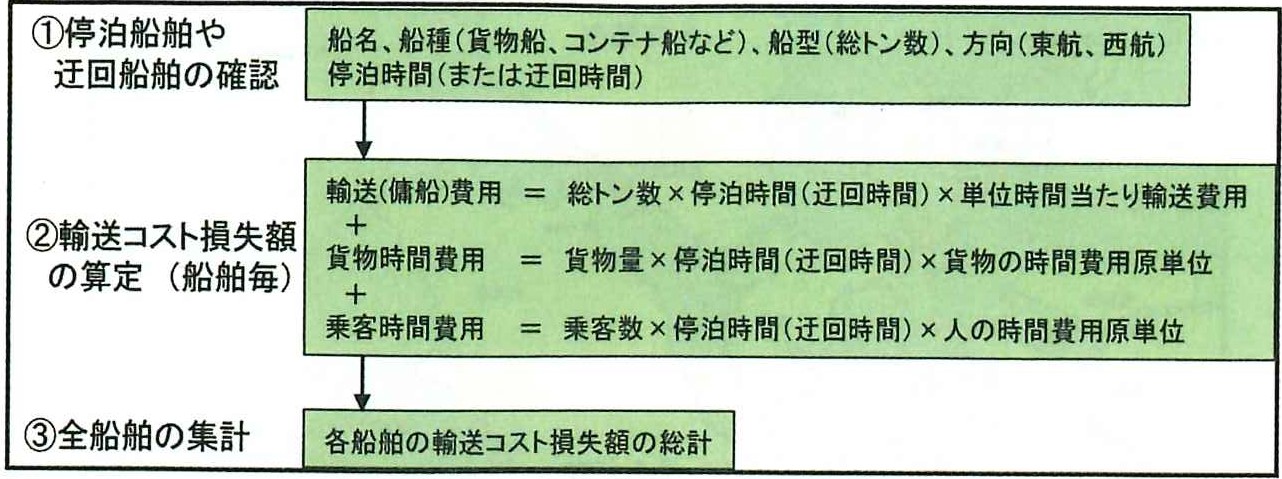

次に、これらの船舶について「②輸送コスト損失額の算定」として、船舶毎の輸送(傭船)費用・貨物時間費用・乗客時間費用の算定を行い、最後に「③全船舶の集計」を行い算定した。(図-9)

図-9 輸送損失額の算定方法

4.3 算定結果

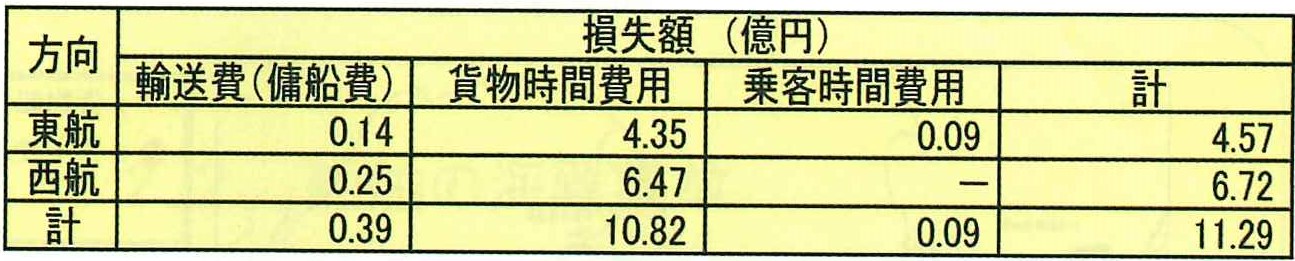

この通航禁止の影響を受けて停泊等した142隻(東航船69隻、西航船73隻)の船舶における輸送(傭船)費用は約4千万円、貨物時間費用は約10.8億円、乗客時間費用は約9百万円で、全輸送コストの損失額は約11.3億円となり、船舶1隻あたり換算では約8百万円と試算された。(表-2)

表-2 各費用の損失額

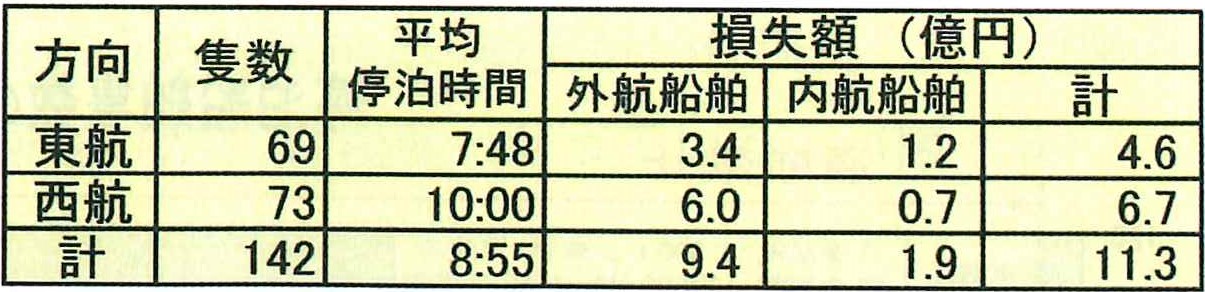

外・内航別では、外航船舶は9.4億円、内航船舶は1.9億円と試算された。(表-3)

表-3 各項目の損失額

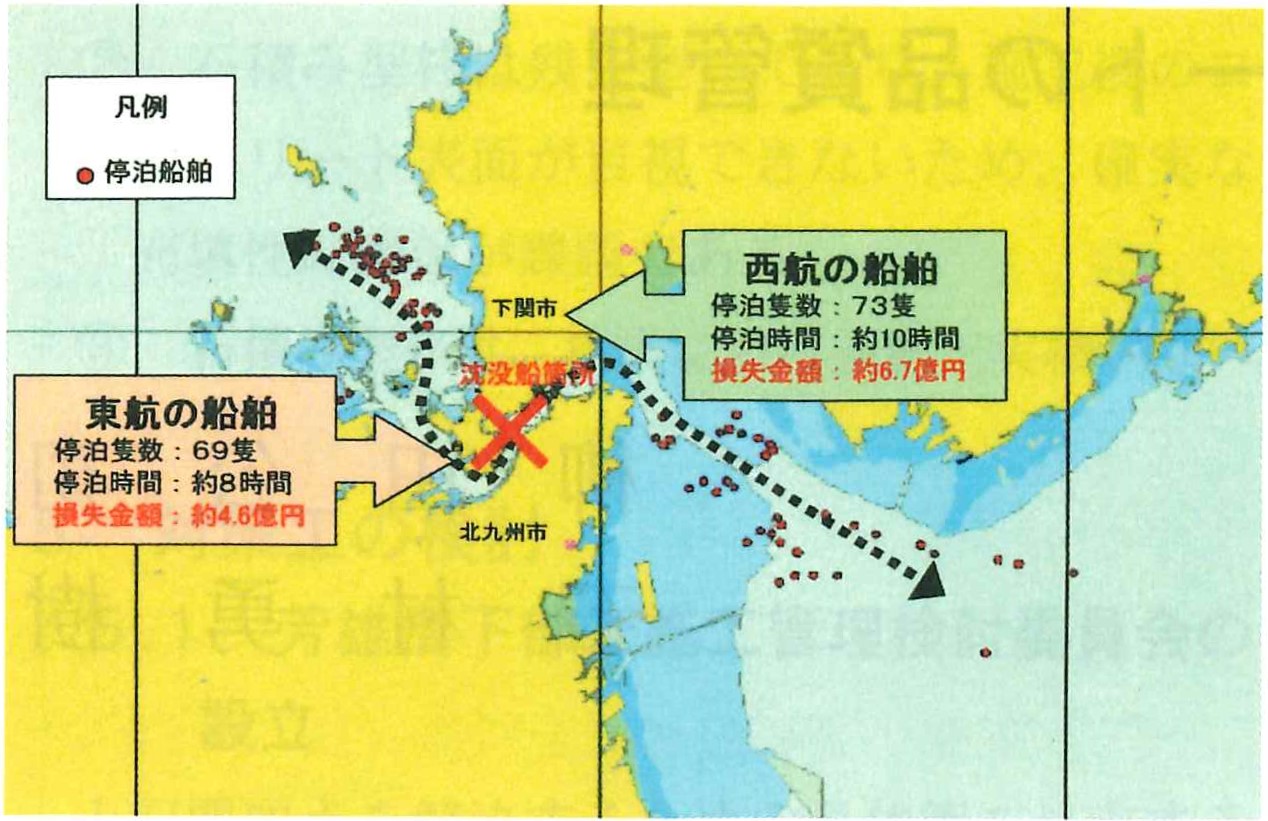

また、方向別では、東航船は約4.6億円、西航船は6.7億円で、東航船より西航船の方が停泊時間が2時間程度長かったため、西航船の損失額が多い結果となった。(図-10)

図-10 輸送損失のイメージ

5 おわりに

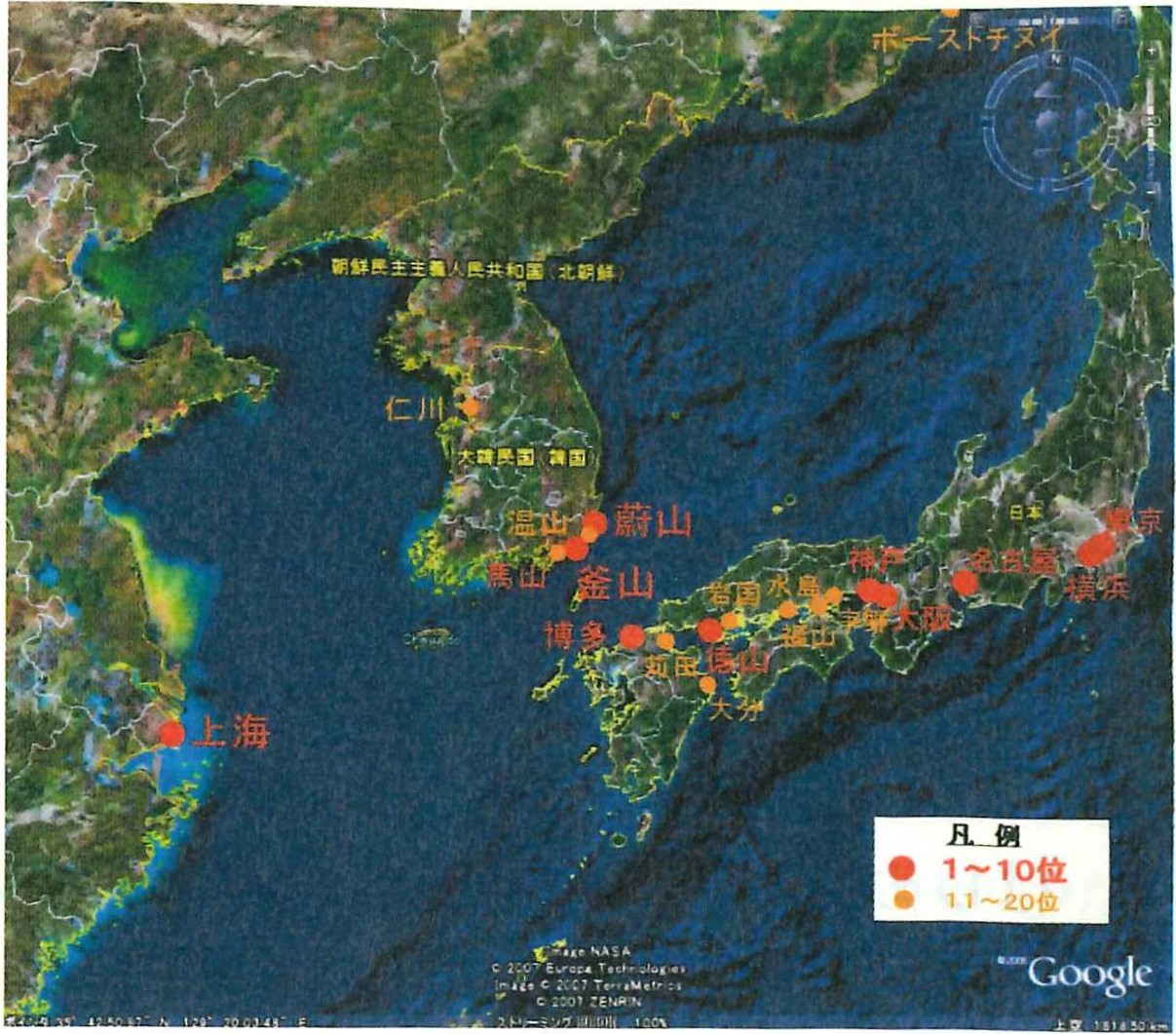

関門航路を通過する船舶の関連港湾(その船舶の前港・次港)は、国内の主要港湾のほか、東アジアの主要港湾(韓国の釜山や中国の上海など)である。今回の沈没船で『関門航路が通航禁止』となったことは、輸送損失額の算定においても外航船舶の損失が多いことから、国内港湾のみならず、韓国・中国などの東アジア諸国の港湾物流にも影響したと推察される。(図-11)

図-11 関門航路通過船舶の関連港湾

また、関門航路周辺では船舶の衝突や座礁などの海難事故が年間40件程度発生しているが、今回の様な長時間におよぶ通航禁止は極めて希な状況である。しかし、ひとたびこの様な海難事故が生じた場合、通航制限を受ける船舶隻数並びに貨物輸送量が多いため、甚大な輸送損失を生じさせてしまう。今回の輸送損失額の算定により、関門航路を通航する船舶による港湾物流を把握できる新たな定量的な指標が見出されたため、今後の航路整備計画に活用して行きたい。